ص1 الفهرس 31-40

من القبيلة إلى الأمة: ثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي(*)

تأليف: سلمان إسماعيل

عرض: أحمد بوحسن

I – تركيب الكتاب:

يتألف الكتاب من قسمين أساسين:

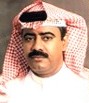

ـ قسم يشتمل على تقديم للكتاب, وعلى ستة فصول. ويقع هذا القسم في الكتاب بين صورتين لمحمد بن عبد الكريم الخطابي؛ واحدة وهو في القاهرة سنة 1947, وأخرى وهو في الريف سنة 1921.

ـ وقسم آخر يشتمل على ملحقات خمسة, انتقى فيها بعض المقالات والآراء التي قيلت في حق بطل الريف وثورته. ولم يفته أن ينه هذه الملحقات, والكتاب كذلك, بصورة الخطابي في بعض الأشعار العربية؛ المشرقية والمغربية, قديمها وجديدها.

يظهر من هذا التركيب للكتاب أن المؤلف يريد أن يعطي صورة مصغرة لعالم بطل الريف وثورته, وأن يكون كذلك متنوعا؛ بحيث يضم الكتابة التاريخية القديمة والحديثة, ويضم مختلف الوثائق التاريخية والفنية التي تعبر عن العالم الغني لهذه الثورة وبطلها. وكأن الكتابة التاريخية عند المؤلف تسعى لتعانق مختلف الكتابات التحليلية, والوثائق, والصورة, والكتابات الشعرية.

تركيب الكتاب إذن, يوحي في تصنيفه وترتيبه وتوزيع أجزائه, وتنوع كتاباته, وبعض ملامحه الفنية, على أنه كتاب يريد أن يكون بحجمه الصغير والأنيق, صورة لأهم محطات وملامح الثورة الريفية؛ الغنية بدلالاتها التاريخية والفكرية والفنية أيضا.

II – موضوع الكتاب:

يبدو من خلال استعراض أقسام الكتاب المذكورة, ومن خلال الموضوعات التي عالجها في مختلف فصوله وملحقاته, أن المؤلف يريد أن يقدم صورة عامة عن الثورة الريفية وعن بطلها محمد ابن عبد الكريم الخطابي. ولما كان المؤلف قد سبق وأن نشر سنة 1987 كتابا عن هذه الثورة بعنوان (جدلية التحرير والمساومة: مسار الحركة الوطنية المغربية من 1830 حتى 1920), فإنه لا يخفي بأنه يعيد هنا نشر بعض تلك الفصول, التي يرى بأنها ما زالت تتمتع براهنيتها.

ويعزي المؤلف اهتمامه بالخطابي إلى الندوة العالمية التي عقدت في باريس سنة 1973, بمناسبة مرور عشر سنوات على وفاة الخطابي. وقد نشرت أعمال هذه الندوة سنة 1980, في كتاب هام بعنوان: الخطابي وجمهورية الريف. ويظهر من طريقة عرضه للقضايا التي عالجها في كتابه أنه يريد أن يمسك بموضوعه من البداية إلى النهاية والامتدادات. وهذا شأن المؤرخ الذي يريد أن يعالج الظاهرة في تكونها وسيرورتها وآثارها. وتتكون لدينا هذه الصورة من خلال استعراض القضايا التي عالجها في الكتاب.

III – القضايا التي عالجها الكتاب:

1 – الريف يرفض الحماية:

الريف هو الأرض المزروعة الخصبة, أو كل أرض قاربت الماء. والريف المراكشي (يسمي المؤلف المغرب بمراكش كما كان يسمى قديما), هو منطقة جغرافية تقع شمال المغرب, ويشكل كتلة جغرافية وسكانية مترابطة. وقد كان مرتبطا باستمرار بالمخزن, وبالسلاطين المتعاقبين على الدولة المغربية. وقد ذكر المؤلف بأنواع الروابط التي كانت تقوم بين هذه المنطقة الشمالية من المغرب والنظام المركزي في جنوبه, درءا لكل تصور يوحي بعزل هذه المنطقة عن الكيان المغربي.

ويقدم المؤلف بعض الأدلة على هذه الرابطة التاريخية برفض الريف للحماية ومقاومته الأولى للاحتلال الإسباني, الذي كان الشمال من نصيبه, في اتفاق بين فرنسا وإسبانيا, عند إعلان الحماية على المغرب سنة 1912. وإذا كانت المقاومة الريفية الأولى قد بدأت مبكرة, فإن أهم معالمها تتمثل في مقاومة سيدي محمد أمزيان القلعي, بالريف الشرقي للجيش الإسباني, بعد ادعاء بوحمارة (الجيلالي الزرهوني) العرش, بديلا عن السلطان عبد العزيز. وقد استمرت مقاومة هذا البطل حتى سنة 1913. وكذلك مقاومة الشريف محمد بن أحمد العزوزي الورياغلي في الريف الأوسط. واستمرت مقاومته حتى سنة 1915. ثم مقاومة عبد الكريم الخطابي للإسبان. فبعد أن تأكد له الغرض الاستعماري الاستغلالي لخيرات منطقة الريف, يتخلى عن حياده الذي أبداه في البداية, ويصدح بالجهاد في المساجد والأسواق, ويجمع حوله الريفيين, وتتم المواجهة بينه وبين الإسبان سنة 1920.

وبعد موت عبد الكريم الخطابي, تنتقل المسؤولية إلى ابنه الأكبر محمد الذي لم يكن بعيدا عن هموم أبيه. ولما كان محمد بن عبد الكريم الخطابي مزودا بالمعارف العربية الإسلامية الأصيلة التي تعلمها في مدارس أجدير وتطوان والقرويين, وبالمعارف العصرية في القانون التي تعلمها في مليلية, وكذا خبرته بالسياسة الاستعمارية الفرنسية والإسبانية, والفروق بينهما؛ فإنه سيلتجئ إلى نهج خطة في المقاومة تختلف عن تلك التي سبقته, بحكم حنكته وتبصره. ولكي يقنع مختلف القبائل الريفية بفاعلية خطته وجدية قضيته, سيصنع نموذجا انتصاريا من قبيلته أولا, بني ورياغل, ثم تنضم إليه القبائل فيما بعد. وبهذا يضع المثال أمام أهل الريف, ويضع حدا للمماحكات النظرية كلها في صيغة عمل فعال ومقنع.

2 – انتصارات الثورة وإعلان الجمهورية:

يستعرض المؤلف في هذا الفصل الانتصارات التي حققها محمد بن عبد الكريم وأخوه امحمد. فلما فشل الإسبان في إغراء الخطابيين وردهم عن عزمهم, ظنوا بأنهم سيتخلصون بسهولة من الزعيم الريفي. غير أن نجاح خطة الخطابي في الإيقاع بالجنرال سلفستر في معركة (أبران), بجنود قبيلته بني ورياغل, جعلت القبائل الريفية الأخرى تنضم إلى الخطابي وثورته.

غير أن المعركة الفاصلة التي ستبرز قوة هذه الثورة, هي معركة (أنوال) الشهيرة سنة 1921. فقد بين الخطابي والريفيون عن قدرتهم القتالية والحربية في المناطق الجبلية الوعرة التي انهزم فيها جيش سلفستر الإسباني شر هزيمة. وقد استطاعت الثورة في هذا الإبان أن تطارد الإسبان, وتقف جيوش الخطابي على مشارف مدينة مليلية التي رفض الخطابي الدخول إليها. وقد كان هذا محط تساؤل من طرف المحللين. وقد تبنى المؤلف الموقف الإنساني القائل (بأن الخطابي لم يشأ أن يعرض المدنيين لويلات القتال والبطش والانتقام). وبعد هذا الانتصار الذي غنمت فيه الثورة السلاح والعتاد الذي كون به الخطابي جيشا قويا, جمع القبائل وعرض عليها أمر ومصير منطقتهم. كما أنه رفض كل أنواع الولاء التقليدية, والانتقام والثأر. كانت نظرته بعيدة, ويتطلع إلى وضع نظام عصري بالمنطقة.

بعد أن نودي عليه أميرا للريف, عمد إلى إعلان جمهوريته. وهكذا شكل جمعية وطنية, وحكومة دستورية, وكون القيادة العليا للثورة, وضبط العلاقات بين الجهات المختلفة بميثاق وطني. كما رفض المعاهدات الدولية السالبة لاستقلال المغرب, وبخاصة معاهدة 1912. وطلب بجلاء الإسبان من المنطقة الريفية, ثم سعى إلى الحصول على استقلال دولته.

3 – مؤسسات الدولة:

بعد سنتين من معركة أنوال, أصدر الخطابي بيانا يعلن فيه استقلال جمهوريته. كما وجه نداء إلى الأمم يطلعها بعدالة قضيته, ويطلب الاعتراف بها. ومن خلال استعراض المؤسسات التي كونها الخطابي, يتبين أنه كان يسعى إلى تكوين نظام ديموقراطي يستفيد من التراث المغربي الإسلامي, ومن الصيغ الإدارية للدولة الحديثة. وتتمثل هذه المؤسسات في تنظيم القضاء, والمالية, والجيش, والتعليم, والصحة.

بعد إرساء الخطابي لمؤسسات دولته, التفت إلى الرأي الدولي. وهكذا بدأ يعرض قضيته في المحافل الدولية, ويرسل المبعوثين إلى الدول. فاحتلت القضية الريفية في سنة 1923 حيزا هاما في الرأي والإعلام الدوليين, وذلك بفضل الزيارات التي قام بها الصحافيون إلى عين المكان. وقد نبهت مساعي الخطابي الدولية فرنسا إلى خطر امتدادات هذه الثورة على محمياتها. كما كان لهزيمة إسبانيا أمام بطل الريف وثورته وقع عميق على السياسة الإسبانية وغطرستها؛ فلم تكن لتقبل ما حل بها, وتحاول المرة تلو المرة لاسترداد نفوذها في المنطقة بدون جدوى. وبدأت تروج لخطر الثورة على فرنسا ومحمياتها في شمال إفريقيا, حتى تم التكالب على الثورة الريفية بتحالف كل من فرنسا وإسبانيا عليها سنة 1926. غير أن قيام الثورة الريفية وجمهوريتها, قد خلق وضعا سياسيا داخل كل من إسبانيا وفرنسا, وكذلك في الدول الأوروبية الأخرى. فقد وجدت هذه الثورة من يساندها من القوى الثورية المناهضة للإمبريالية والاستعمار, ومن الأحزاب الشيوعية. كما وجدت عداء شرسا من القوى الاستعمارية.

4 – التحالف الاستعماري على الثورة الريفية:

لم يكن ليوطي مرتاحا لنتائج انتصارات الثورة الريفية منذ سنة 1920. وعندما شهد انتصارات معركة أنوال, تأكد لديه أكثر ما كان يتصور. ولذلك بقي يرصد تطورات هذه الثورة وانعكاساتها على مستقبل الفرنسيين في منطقتهم الجنوبية من المغرب. وبعد هزيمة الجنرال الإسباني ريفيرا, وإعلانه المكشوف عن الانسحاب مرغما سنة 1924, بدأ ليوطي يعلن بصراحة عن خطر الثورة الريفية على المصالح الفرنسية. وكان يصف تلك الثورة بالخطر الريفي, ويصف الخطابي ببطل الاستقلال المراكشي.

ورغم إعلان الخطابي عدم رغبته في الصدام مع فرنسا, وعدم نيته في التوسع إلى المنطقة الفرنسية, إلا أن الظروف الموضوعية للمواجهة كانت قائمة. وهكذا تم التحالف الإسباني الفرنسي على الخطابي وثورته سنة 1925. ورغم لعبة المفاوضات التي كان يراد منها ربح الوقت, وإحكام الاستعدادات من طرف المتحالفين, فإن الخطابي لم يكن ليستطيع مواجهة أعتى الدول الاستعمارية في ذلك الوقت, بجيوشها وعتادها. وبعد مؤتمر وجدة في 15 نيسان/أبريل 1926, تم القضاء على الثورة الريفية, واستسلم البطل عبد الكريم الخطابي لفرنسا, وليس لإسبانيا. وتلك كانت غصة تاريخية في حلق إسبانيا.

5 – من وحدة الريف إلى وحدة الشمال الإفريقي:

بعد استسلام الخطابي, كانت تريد فرنسا أن تضع حدا لأثر الثورة الريفية وبطلها عبد الكريم الخطابي, وذلك عندما أعلن المفوض السامي الفرنسي تيودور ستيغ في 27 أيار/ ماي 1926, على إثر استسلام الخطابي, “أن الزعيم الريفي لن يبجل ولن يذل, ولكنه سينسى من الزمان” (ص76). وهل ينسى مثل هذا البطل؟

انتقل الخطابي إلى منفاه في جزيرة (لارونيون) في المحيط الهندي, وبقي في ذلك المنفى إلى سنة 1947. وخلال هذه المدة ستحصل تطورات سياسية في المغرب؛ بحيث ظهرت بوادر الحركة الوطنية السياسية مع الثلاثينات, وأصبح من مطالب الكتلة الوطنية سنة 1936, إطلاق سراح البطل عبد الكريم الخطابي. وكذلك فعل شكيب أرسلان في كتاباته الصحفية في باريس. ولما كان الخطابي يطلب الانتقال من منفاه البعيد من أجل مستقبل أولاده, فإن فرنسا حاولت أن تذل الخطابي, بأن يقبل إدخال أبنائه في الجيش الفرنسي, وقال قولته المشهورة: (إن أبنائي سيسفكون دماءهم من أجل مراكش وحدها)(ص77). وقد حاولت فرنسا أن تجعل من الخطابي ورقة ضاغطة على السلطان محمد الخامس والوطنيين, إثر التحامهم على المطالبة بالاستقلال. وقد عبر الخطابي عن ولائه للسلطان, ويعاهد بأنه لن يقوم بأي عمل ضد جلالته, أو ضد قضية بلاده(ص79). وذلك لقطع الطريق أمام فرنسا في الإيقاع بين الخطابي والسلطان والحركة الوطنية.

وفي سنة 1947, أرادت فرنسا نقل الخطابي بالسفينة من منفاه إلى فرنسا. وفي بور سعيد بمصر, تمت عملية تهريبه من السفينة من طرف الوطنيين المغاربيين. وأصبح بعد ذلك رئيسا للجنة تحرير المغرب العربي. وكان يشدد دائما على التحرير الكامل لأقطار المغرب العربي. وتوفي الخطابي سنة 1963, بعد أن استقل المغرب العربي.

6 – أبعاد الثورة الريفية:

يحاول المؤلف في هذا الفصل أن يستعرض باختصار شديد أثر الثورة الريفية وأبعادها على الصعيد الوطني والقومي والعالمي. وإذا كان يؤكد على أن هذه الثورة هي جزء من الحركة الوطنية المغربية, فإنه يتساءل فيما إذا كانت هذه الثورة مفهومة وطنيا وقوميا, كما كان ذلك على الصعيد الدولي.

يبدو من خلال استجماعه لبعض الأدلة والآراء والوثائق, التي كشفت عنها ندوة 1973, أن ثورة الخطابي كان لها بعض الحضور على الصعيد الوطني والقومي, ولكن ليس بشكل واسع؛ نظرا للحصار الذي كانت تحاول القوى الاستعمارية أن تضربه عليها. فقد أشار المؤلف إلى ما قامت به فرنسا من ملاحقات في الدار البيضاء سنة 1924, لحركة كانت تدعو لثورة الخطابي, وزيارة وفد من الشبيبة المغربي إلى أجدير, وتضامن نجمة شمال إفريقيا بزعامة مصالي الحاج الجزائري, مع ثورة الخطابي على إثر مؤتمرها سنة 1924. ثم هناك في تونس عند جمعية السعادة لأحمد توفيق المدني حضور لثورة الريف في بعض أعمالها الثقافية. أما حضور هذه الثورة على الصعيد القومي فقد بين أنها كانت حاضرة أيضا, كما دلت على ذلك تصريحات الوطنيين في سوريا والعراق. ويشير إلى كتاب نادر ظهر في المشرق عن هذه الثورة, وهي في جذوتها, سنة 1925, لكاتب فلسطيني من نابلس هو رشدي الصالح ملحس, بعنوان سيرة محمد بن عبد الكريم الخطابي –بطل الريف ورئيس جمهوريتها(ص89) أما أثر الثورة الريفية على الصعيد الدولي فكان شائعا ومعروفا. ويتساءل المؤلف عن أسباب هذه المفارقة التي تجعل مثل هذه الثورة قد حظيت باهتمام من الغير أكثر مما حظيت منا. ويرى أن ضعف العرب على تقديم قواهم من بعض تلك المفارقة. ولهذا ساهم بهذا الكتاب, التعريف بالخطابي وثورته, في إبراز القوة العربية.

IV – الملحقات:

لكي تكتمل تلك الصورة التي أراد رسمها للخطابي وثورته, يقدم المؤلف نماذج دالة ومنتقاة من بعض البيانات والتصريحات الصحفية التي أدلى بها الخطابي إبان ثورته, أو لما استقر بالقاهرة. كما يقدم جملة من الأقوال النافذة للخطابي, والمتعلقة بالخصوص بقيم الاتحاد والجهاد, ورأيه في الاستعمار, ونشدانه الدائم للسلام واحترام الشعوب, ورفضه للضيم والمذلة. أما بعض مقالاته, فكانت عن مفهومه للسياسة وتحرير الشعوب. ومما علمته السياسة قوة الإيمان وعدم الاستسلام للهوان والمذلة. ومن أهم ما ورد من آراء في الخطابي وثورته, ما كتبه عنه الأمير شكيب أرسلان, الذي دافع عن روح هذه الثورة وصاحبها وأهلها. ويورد كذلك نص نصيحة لويد جورج (لمن يحاربون الريف), وللإسبان بخاصة. وينصح هذا الوزير الإنجليزي الإسبان, بالانسحاب من الريف والاكتفاء بتحصين الشاطئ.

في آخر هذه الملحقات يورد نماذج من الأشعار التي استلهمت الخطابي وثورته. وهي لزكي أبو شادي, وبيرم التونسي, وعبد الكريم الطبال.

يبدو أن هذا الكتاب الذي يحاول أن يقف, مرة أخرى, عند الخطابي وثورته, من خلال الوقوف عند مسارها, وإنجازاتها الوطنية والقومية, بل والعالمية, يكتسي أهميته الخاصة. فهو كتاب مركز, وكتابته متنوعة. وأهم ما يمتاز به, جانبه التربوي الذي يفيد منه القارئ المختص والقارئ العام. ولا ننسى المسحة الفنية التي أسبغها المؤلف على كتابه الأنيق. وتلك صفة كثيرا ما نفتقدها في كتاباتنا التاريخية n

ــــــــــــــــــ

(*) دار التوحيدي للنشر، حمص، سورية 1998، 158ص من القطع المتوسط.