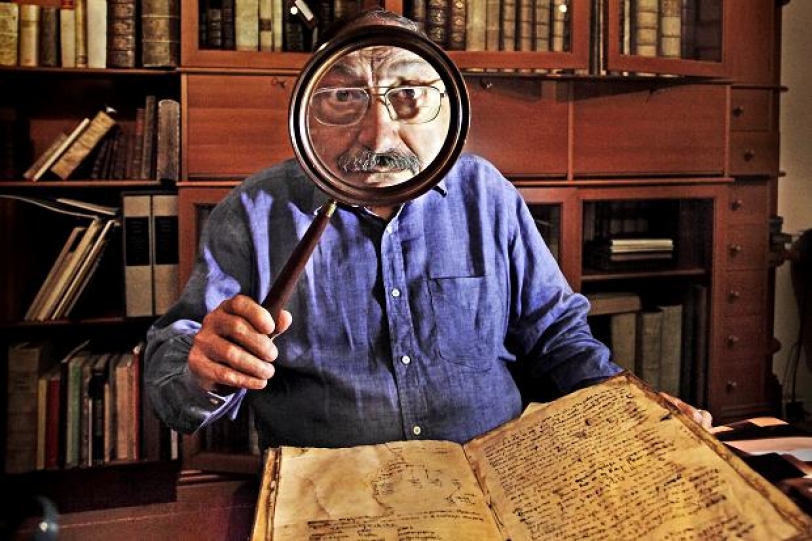

الشاعر بدر شاكر السياب ..حياته وشعره.؟

بدر شاكر السياب …

فالح الحجية

ولد الشاعر بدر شاكرالسياب بقرية جيكور\ 1926 جنوب شرق البصرة. درس الابتدائية في مدرسة في أبي الخصيب ثم انتقل إلى مدرسة المحمودية وتخرج منها في\ 1938م. ثم أكمل الثانوية في البصرة عام 1943م. ثم انتقل إلى بغداد فدخل دار المعلمين العالية عام\ 1943 وتخرج \م، والتحق بفرع اللغة العربية، ثم الإنجليزية. ومن خلال تلك الدراسة تمكن من الإطلاع على الأدب الإنجليزي .

في بغداد ومقاهيها حصل صداقة بعض من أدبائها وينشر له ناجي العبيدي قصيدة لبدر في جريدته الاتحاد هي أول قصيدة ينشرها بدر في حياته تكونت في دار المعلمين العالية في السنة الدراسية 1944-1945 جماعة أسمت نفسها أخوان عبقر كانت تقيم المواسم الشعرية حيث ظهرت مواهب الشعراء الشبان، ومن الطبيعي تطرق أولئك إلى أغراض الشعر بحرية وانطلاق، بعد أن وجدوا من عميد الدار الدكتور متى عقراوي، أول رئيس لجامعة بغداد ومن الأساتذة العراقيين والمصريين تشجيعا

و السياب احد أعضاء الجماعة، وكذلك الشاعرة نازك الملائكة من أعضائها أيضا و من أعضائها شعراء آخرون منهم الأستاذ حازم سعيد من وأحمد الفخري وعاتكة وهبي الخزرجي وقد تعرف بدر على مقاهي بغداد الأدبية ومجالسها مثل مقهى الزهاوي ومقهى البلدية ومقهى البرازيلية وغيرها يرتادها مع مجموعة من الشعراء والذين اصبحو ا (رواد حركة الشعر الحر) مثل بلند الحيدري وعبد الرزاق عبد الواحد ورشيد ياسين وسليمان العيسى وعبد الوهاب البياتي وغيرهم ويلتقي امرأة يحبها وهي لا تبادله هذا الشعور فيكتب لها .

(أبي.. منه جردتني النساء وأمي.. طواها الردى المعجل ومالي من الدهر إلا رضاك فرحماك فالدهر لا يعدل)

وتزداد شهرة بدر الشاعر النحيل القادم من أقصى قـرى الجنوب، وكانت الفتيات يستعرن الدفتر الذي يضم أشعاره ليقرأنه، فكان يتمنى أن يكون هو الديوان (ديوان شعر ملؤه غزل بين العذارى بات ينتقل أنفاسي الحرى تهيم على صفحاته والحب والأمل وستلتقي أنفاسهن بها وترف في جنباته القبل)

يقول محمود العبطة المحامي وكانت تربطني به علاقة صداقة حميمة عندما كان قاضيا في مدينتي بلدروز ( عندما أصدر الشاعر ديوانه الأول أزهار ذابلة في 1947 وصدره بقصيدة من الشعر العمودي مطلعها البيت المشهور.

ويقول السياب : (يا ليتني أصبحت ديواني لأفر من صدر إلى ثان قد بت من حسد أقول له يا ليت من تهواك تهواني ألك الكؤوس ولى ثمالتها ولك الخلود وأنني فاني)

تم سجنه عام\ 1946 لفترة وجيزة أطلق سراحه ثم سجن مرة أخرى عام \1948 بعد صدور مجموعته الأولى أزهار ذابلة بمقدمة كتبها روفائيل بطي أحد رواد قصيدة النثر في العراق عن إحدى دور النشر المصرية عام 1947 تضمنت قصيدة( هل كان حبا) حاول فيها أن يقوم بتجربة جديدة في الوزن والقافية تجمع بين بحر من البحور ومجزوءاته أي أن التفاعيل ذات النوع الواحد يختلف عددها من بيت إلى آخر وقد كتب روفائيل بطي في مقدمته لديوانه ( فيها نجد الشاعر الطليق يحاول جديدا في إحدى قصائده فيأتي بالوزن المختلف وينوع في القافية، محاكيا الشعر الإفرنجي، فعسى أن يمعن في جرأته في هذا المسلك المجدد لعله يوفق إلى أثر في شعر اليوم، فالشكوى صارخة على أن الشعر الربي قد احتفظ بجموده في الطريقة مدة أطول مما كان ينتظر من النهضة الحديثة إن هذه الباكورة التي قدمها لنا صاحب الديوان تحدثنا عن موهبة فيه، وان كانت روعتها مخبوءة في اثر هذه البراعم – بحيث تضيق أبياته عن روحه المهتاجة وستكشف الأيام عن قوتها، ولا أريد أن أرسم منهجا مستقبلا لهذه القريحة الأصيلة تتفجر وتفيض من غير أن تخضع لحدود والقيود، ولكن سير الشعراء تعلمنا أن ذوي المواهب الناجحين، هم الذين تعبوا كثيرا، وعالجوا نفوسهم بأقصى الجهد، وكافحوا كفاح الأبطال، حتى بلغوا مرتبة الخلود )

ويتخرج السياب ويعين مدرسا للغة الإنجليزية في مدرسة ثانوية في مدينة الرمادي التي تبعد عن بغداد تسعين كيلومترا غربا، تقع على نهر الفرات. وظل يرسل منها قصائده إلى الصحف البغدادية تباعا، وفى عام\ 1949 ألقي عليه القـبض في جيكور و سجن في بغداد واستغني عن خدماته في وزارة المعارف رسميا في 1949 وافرج عنه بكفالة بعد بضعة أسابيع ومنع إداريا من التدريس لمدة عشر سنوات،

عاد إلى قريته يرجو شيئا من الراحة بعد المعاملة القاسية التي لقيها في السجن ثم توجه إلى البصرة ليعمل (ذواقة) للتمر في شركة التمور العراقية، ثم كاتبا في شركة نفط البصرة، وفى هذه الأيام ذاق مرارة الفقر والظلم والشقاء ولم ينشر شعرا قط، ليعود إلى بغداد يكابد البطالة يجتر نهاراته في مقهى حسن عجمي يتلقى المعونة من أصحابه اكرم الوتري ومحي الدين إسماعيل وخالد الشواف، عمل بعدها مأمورا في مخزن لإحدى شركات تعبيد الطرق .

نشر له الخاقاني مجموعته الثانية (أساطير) بتشجيع من صديقه أكرم الوتري مما أعاد إلى روحه هناءتها وأملها بالحياة، وقـد تصدرتها مقدمة لبدر أوضح فيها مفهومه للشعر الجديد الذي يبشر به ويبدأ بدر بكتابة المطولات الشعرية مثل أجنحة السلام واللعنات وحفـار القـبور والمومس العمياء وغيرها ويضطرب الوضع السياسي في بغداد عام 1952 ويخشى بدر أن تطاله حملة الاعتقالات فيهرب متخفيا إلى إيران ومنها إلى الكويت بجواز سفر إيراني مزور باسم (على آرتنك) على ظهر سفينة شراعية انطلقت من عبادان\ 1953، كتب عنها فيما بعد قصيدة اسمها ( فرار 1953)

اتسم شعره في الفترة الأولى بالرومانسية وبدا تأثره بجيل علي محمود طه من خلال تشكيل القصيد العمودي وتنويع القافية ومنذ 1947 انساق وراء السياسة وبدا ذلك واضحا في ديوانه أعاصير الذي حافظ فيه السياب على الشكل العمودي وبدأ فيه اهتمامه بقضايا الإنسانية وقد تواصل هذا النفس مع مزجه يثقافته الإنجليزية متأثرا الشاعر الانكليزي (إليوت) في أزهار وأساطير وظهرت محاولاته الأولى في الشعر الحر وقد ذهبت فئة من النقاد إلى أن قصيدته (هل كان حبا) هي أول نص في الشكل الجديد للشعر العربي وما زال الجدل قائما حتى الآن في خصوص الريادة بينه وبين نازك الملائكة والبياتي في العراق ،

وفي أول الخمسينات كتب السياب كل شعره بهذا النمط الجديد واتخذ المطولات الشعرية وسيلة للكتابة فكانت (الأسلحة والأطفال)

نشر السياب ديوانه (أنشودة المطر) في بداية الستينات

توفي الشاعر بدر شاكرالسياب في الكويت في يوم 24 من شهر كانون الاول من عام 1964، عن 38 عام ونقل جثمانه إلى قضاء البصرة ودفن في مقبرة الحسن البصري في مدينةالزبير.

ومن شعره الغزلي يقول:

والتف حولك ساعداي ومال جيدك في اشتهاء

كالزهرة الوسني فما أحسست إلا والشفاة

فوق الشفاه وللمساء

عطر يضوع فتسكرين به وأسكر من شذاه

في الجيد والفم والذراع

فأغيب في أفق بعيد مثلما ذاب الشراع

في أرجوان الشاطئ النائي وأوغل في مداه

شفتاك في شفتي عالقتان والنجم الضئيل

يلقى سناه على بقايا راعشات من عناق

ثم ارتخت عني يداك وأطبق الصمت الثقيل

يا نشوة عبرى وإعفاء على ظل الفراق

حلواَ كإغماء الفراشة من ذهول وانتشاء

دوما إلى غير انتهاء

.********

يا همسة فوق الشفاة

ذابت فكانت شبه آه

يا سكرة مثل ارتجافات الغروب الهائمات

رانت كما سكن الجناح وقد تناءى في الفضاء

غرقي إلى غير انتهاء

مثل النجوم الآفلات

لا لن تراني لن أعود

هيهات لكن الوعود

تبقى تلحّ فخفّ أنت وسوف آتي في الخيال

يوما إذا ما جئت أنت وربما سال الضياء

فوق الوجوه الضاحكات وقد نسيت وما يزال

بين الأرائك موضع خال يحدق في غباء

هذا الفراغ أما تحس به يحدق في وجوم

هذا الفراغ أنا الفراغ فخف أنت لكي يدوم !

***************

هذا هواليوم الاخير ؟!

واحسرتاه! أتصدقين؟ ألن تخفّ إلى لقاء؟

هذا هو اليوم الأخير فليته دون انتهاء !

ليت الكواكب لا تسير

والساعة العجلى تنام على الزمان فلا تفيق!

خلفتني وحدي أسير إلى السراب بلا رفيق

********************.

يا للعذاب أما بوسعك أن تقولي يعجزون

عنا فماذا يصنعون

لو أنني حان اللقاء

فاقتادني نجم المساء

في غمرة لا أستفيق

ألا وأنت خصري تحت أضواء الطريق ؟!

******************

.ليل ونافذة تضاء تقول إنك تسهرين

أني أحسّك تهمسين

في ذلك الصمت المميت ألن تخف إلى لقاء

ليل ونافذة تضاء

تغشى رؤاي وأنت فيها ثم ينحل الشعاع

في ظلمة الليل العميق

ويلوح ظلك من بعيد وهو يومئ بالوداع

وأظل وحدي في الطريق

*************

ويقول ايضا

و غدا سألقاها

سأشدها شدا فتهمس بي

رحماك ثم تقول عيناها

مزق نهودي ضم أواها

ردفي واطو برعشة اللهب

ظهري كأن جزيرة العرب

تسري عليه بطيب رياها

و يموج تحت يدي و يرتجف

بين التمنع و الرضا ردف

و تشب عند مفارق الشعر

نار تدغدغها هو السعف

من قريتي رعشت لدى النهر

خوصاته و تلين لا تدري

أيان تنقذف

و يهيم ثغري و هو منخطف

أعمى تلمس دربه يقف

و يجس نهداها

يتراعشان جوانب الظهر

تصطك سوف تبل بالقطر

سأذوب فيها حين ألقاها

************

ويقول في قصيدة اخرى:

لا تزيديه لوعة فهو يلقاك

لينسى لديك بعض اكتئابه

قربي مقلتيك من وجهه الذاوي

تري في الشحوب سر انتحابه

و انظري في غصونه صرخة

اليأس أشباح غابر من شبابه :

لهفة تسرق الخطى بين جفنيه

و حلم يموت في أهدابه

***********

و اسمعيه إذا اشتكى ساعة البين

و خاف الرحيل- يقوم اللقاء

و احجبي ناظريه, في صدرك المعطار

وعن ذاك الرصيف المضاء

عن شراع يراه في الوهم ينساب

وموج يحسه في المساء :

الوداع الحزين!! شذى ذراعيك

عليه على الأسى والشقاء

*****************

حدثي حديثه عن ذلك الكوخ

وراء النخيل بين الروابي

حلم أيامه الطوال الكئيبات

فلا تحرميه حلم الشباب

أوهميه بأنه سوف يلقاك

على النهر تحت ستر الضباب

وأضيئي الشموع في ذلك الكوخ

وإن كان كله من سراب

**********************

كلما ضج شاكيا في ذراعيك

انتهاء الهوى صرخت انتهارا

فارتمي أين يرتمي صدره الجـ

ـاش حزناً وحيرة وانتظارا ؟

اغضبي وادفعيه عن صدرك

القاسي وأرخي على هواه الستارا

أوصدي الباب خلفه.. واتركيه

مثلما كان.. للدجى والصحارى !

فالح نصيف الحجية

العراق- ديالى – بلدروز

ـــــــــــــــــ

شاعر الأسطورة بدر شاكر السيّاب..في ذكرى رحيله وميلاده ..سنغني للمطر ويعود تموز لبابل الخضراء يرعاها..

أسطورة شاعر الأسطورة بدر شاكر السيّاب

كمال عبد الله حمودي

قراءة في عالم بدر شاكر السيّاب الشعري

في مدينة البصرة ذات النسب الأدبي العريق التي أنجبت ( الأخفش – بشار بن برد – الجاحظ -ابن دريد – رابعة العدوية – سيبويه – الفرزدق – ابن المقفع )

وفي إحدى قراها – جيكور – ولد الشاعر في العام 1926 لأسرة متوسطة الحال..

ماتت أمه وهو في سن السادسة ، وتزوّج أبوه فرعته جدته ، أتمَّ الشاعر دراسته الابتدائية في العام 1938 وأرسله جدّه إلى البصرة ليتابع تعليمه الثانوي ، اختار الشاعر الفرع العلمي برغم موهبته البارزة في اللغة والأدب العربيين ، وفي العام 1942 أنهى دراسته في الفرع المذكور ، وفي نفس العام تموت جدته وبفقدانها يفقد الشاعر صدراً حنوناً رعى طفولته ، وفي العام 1943 بدأ السيّاب رحلته في بغداد حيث كانت تصطرع التيارات الأدبية والسياسية ، وأصبح بدر شاكر السيّاب طالباً في دار المعلمين في بغداد ، وفي عام 1946 فُصل من دار المعلمين بسبب تحريضه الطلاب على الإضراب ، وفي حزيران من نفس العام كان السيّاب من بين الطلاب الذين اعتقلتهم السلطات لمشاركتهم في المظاهرات العنيفة ضد السياسة البريطانية في فلسطين ، وكان قبل ذلك قد منع التدريس لمدة عشر سنوات بسبب مواقفه السياسية ، عمل السيّاب بعد ذلك ذوّاقة للتمور في شركة التمور العراقية ثم في شركة نفط العراق بالبصرة ، ثمَّ انتقل إلى بغداد ليعمل مأموراً في مخزن شركة لتعبيد الطرق ، وعمل في الصحافة على فترات متقطعة ، ونتيجة الأحكام العرفية والإعتقالات الواسعة ، هرب الشاعر إلى الكويت 0 مما سبق ذكره ، يتبيّن لنا أنَّ الشاعر عاش في وسط اجتماعي فقير مادياً .. والمقصود بالمادة المصدر المالي الذي يؤمّن للشاعر الحياة الحرّة الكريمة ، ولقد كان الفقر غربة في أبعاده الأخرى ، غربة لامست فيه شغاف القلب ، وأمام هذه الجراح التي أحدثتها الأيام في نفس السيّاب ، نجده يرتد أبداً كرجل ، إلى المرأة ، كلما سكنه الخوف من الدنيا وتكالبت عليه مصائب الحياة ، إنها الحب الذي لا قبله ولا بعده ؟

الأسطورة في عالم السيّاب الشعري :

عبر هذه الملامسات الحارة للواقع الذي عاش فيه السيّاب ، لجأ إلى الأسطورة بسبب الحالة التي عاشها وظروفه الخاصة التي جعلته يؤمن بأنه واقعاً ماديا لا شعرياً ، وهذه القناعة كونتها تلك الظروف ، فراح يبحث عن بديل لملئ حالة الفراغ الروحي الذي يعاني منه ، هذا بالإضافة إلى المخزون الثقافي الرفيع الذي تميز به السيّاب مستقياً إياه من عدة مصادر سنأتي على ذكرها لاحقاً ، ( ووجد السيّاب أن ملاذه الوحيد هو العالم الأسطوري الذي يمكن أن يمده بطاقة سحرية تعوضه عن كل ما فقده) باعتبار الأسطورة فكراً إنسانياً بدائيا حمله السيّاب موقفاً خلافاً تبدى في فهمه للواقع المعاش و محاولة تغييره بأن أظهر ثغراته و تناقضاته وعلاقاته غير الحميمة ، بأن أظهر زيف المدينة التي يعها التضاد والتدهور والتطاحن ، وإن دل موقفه هذا على شئ فإنما يدل على فهم وانتباه عميقين و دقيقين لعملية توظيف الأسطورة ، هذه العملية التي لا تقوم إلا على وعي تام بجوهر رافدها الإنساني وأصبح السيّاب الرائد الأول في هذا المجال – حسب تقديري – . إن استخدام السيّاب للأساطير لم يكن هروباً من الواقع كما كان عند غيره ، بل لجأ السيّاب إليها كغاية لتحويل واقعه وتصويره عبر ذكريات البشر البدائية ، وليخفف عما به من معاناة نضيف إلى ذلك أن السيّاب بثقافته واطلاعه على الآداب المحلية العربية بكل عصورها ثم الأجنبية عبر اطلاعه ودرسه شعراء مثل ( بودلير ـ رامبو ـ ريكله ) تأثر بالمذهب الرمزي و الأسطورة مادة غنية بالرمز تغذي شعر الثر ، ولقد اعتمد الشاعر على أساطير العرب القدماء (بابلية ـ آشورية ) بالإضافة إلى الأساطير التي دونها قدماء اليونان وغيرهم كأسطورة أدونيس إله الخصب والنماء الذي يقضي نصفاً من السنة ـ الشتاء ـ في العالم السفلي مع برسفونة والنصف الآخر ـ الربيع ـ على الأرض مع فينوس آلهة الحب ، لنقرأ السيّاب : أزهار تموز ما أرعى أســـلمه في عتمة العالم السفلي إيـــاها أم صل حواء بالتفاح كافأنـــي وهو الذي أمس بالتفاح أغواها ومن الرموز التي وظفها السياب في شعر ـ العنقاء ـ ذلك الطائر الخرافي المعروف منذ الجاهلية : عنقاء في مسعر الجوزاء أعينها والصخر يرفض من أظلافها شبها وكذلك شخصية ـ أوديب ـ في الأسطورة اليونانية ، أوديب الذي تزوج أمه ـ جوكوست ـ وهو لا يدري بأنها أمه بعد أن قتل أباه ملك طيبة : من هؤلاء العابرون أحفاد أوديب الضرير و وارثوه المبصرون … و ـ أفروديت ـ التي ولدت من زبد البحر ونزلت البر محمولة على صدفة المحار : مترقباً ميلاد ” أفروديت ” ليلاً أو نهارا أتريد من هذا الحطام الآدمي المستباح دفء الربيع وفرحة الحمل الغرير مع الصباح و ـ أبولو ـ إله الشمس الجبار الذي أحب ـ دفني ـ وطاردها محاولاً اغتصابها ، فاستنجدت بأبيها ، فرشها بحفنة من المال وأحالها إلى شجرة غار تضفر من أغصانها الأكاليل للأبطال: هي لن تموت سيظل غاصبها يطاردها وتلفظها البيوت تعدو ويتبعها ” أبولو” من جديد كالفضاء وكذلك ـ آتيس ـ إله الحب عند سكان آسيا الصغرى مما يدلل على غنى المصادر الأسطورية وتنوعها في شعر السياب الذي استخدم في شعره أيضاً رموز الطبيعة متوجاً إياها برمز المطر الذي عصف بأغلب بأغلب القصائد التي كتبها الشاعر بفترة من فترات إبداعه المتواصل وركز على هذا الرمز باعتباره رمزاً للحب والحياة وانتفاء الظلم وتحقيق العدل والمساواة ، نقرأ في قصيدة أنشودة المطر : أتعلمين أي حزنٍ يبعث المطر ؟ وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر ؟ وكيف يشعر الغريب فيه بالضياع ؟ بلا انتهاءٍ ـ كالدم المراق ، كالجياع كالحب ، كالأطفال ، كالموتى ـ هو المطر ؟ ومن المطر انبثق البرق والرعد كرمزين من رموز الثورة ، الثورة ضد الظلم : أكاد أسمع العراق يزخر الرعود ويخزن البروق في السهول والجبال حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال لم تترك الرياح من ثمود في الواد من أثر كذلك اتخذ السياب من ـ بابل ـ رمزاً للعراق ، عراق النخيل وجيكور وبويب : وسار صغار بابل يحملون سلال صبارٍ وفاكهةً من الفخار قرباناً لعشتار إن ثقافة الشاعر المسمدة من فهمه لواقعه و من دراسته للأدب العربي عموماً والإنكليزي التخصصي ، قد منحاه آفاقاً قلّما حلّق شاعرٌ آخرٌ فيها ، لقد مزج الكثير من الشعراء شعرهم بالأساطير لكن الأسطورة في عالم بدر شاكر السياب الشعري قد شحنت بطاقة جديدة ، إذ بثها السياب روح الواقع بمتناقضانه ومفارقاته ، فغدا الواقع المذكور مؤسطراً ـ إذ صح التعبير ـ للغلو الذي وشّى الحياة بشكل عام في الفترة التي عاش بها الشاعر في العراق ، أضفى على الأسطورة ـ مادية ـ قربتها من الواقع أكثر فأكثر ، هذه الجلية أضافت من خلال قصائد السياب عبقاً وسحراً وجمالاً ، قلما عهدناه في قصائد شاعر آخر .

السياب .. ورحلة الألم :

لن ننسى فترة الألم التي قضاها الشاعر متنقلاً بين المشافي والأسرّة ، حاملاً معه المرض الوبيل الذي أصابه ، فأتى على جسده شيئاً فشيئاً حتى أذابه ، إن الشلل قد تسلل إلى أعضائه ليمتها عضواً عضواً بعد أن عانى من آلام الفقر ، ولقد أنفق الشاعر ماله القليل في سبيل الشفاء، وتغرب عن وطنه وفارق زوجته وأطفاله مسافراً إلى أوربة لتلقي العلاج على نفقة بعض المسؤولين الذين أهداهم دواوينه الشعرية ، وفي هذه المرحلة تدخل قصائد الشاعر عالماً جديداً قوامه الشكوى والتذمر والأنين والتفجع على الحال التي وصل إليها جسده الضئيل المتعب ، ليتكئ على الأسطورة ، عارضاً آماله من جديد بالشفاء البعيد المنال لجسدٍ يذوب كالشمع تحت وطأة المرض ، فتتشح قصائده بالسواد وبالحزن القاتم : ويمضي بالأسى عامان ثم يهدني الداء تلاقفني الأسرّة بين مستشفى ومستشفى ويعلكني الحديد .

السياب .. رائد و مجدد :

رغم المرض والموت النفسي الذي قيد السياب في فترة قعوده الجسدي ، كان شاعرنا لا يزال يحلّق ويحلّق كرائد من رواد الحداثة في عالم الشعر العربي المعاصر ، وبدءاً من ديوانه الأول ـ أزهار ذابلة ـ الذي طبع عام 1948 بعد تخرجه من الكلية ، كان يجوب الآفاق بعزفه الفريد، وتشاء الأقدار أن يكون أمام شط العرب تمثال رائد الشعر العربي الحديث بدر شاكر السياب صاحب قصيدة ـ أنشودة المطر ـ التي خرج فيها على عروض الفراهيدي فكان من أبرز الشعراء العرب الذين حرروا القصيدة من أشكالها التقليدية الموروثة ، في مقابل تمثال ـ الخليل ابن أحمد الفراهيدي ـ مؤسس موسيقى الشعر ، والواقف في إحدى ساحات البصرة . إن كثرة الدراسات التي نطالعها عن السياب وشعره ، والدراسات الأخرى التي تتعرض لظاهرة الشعر العربي الحديث بكل تياراته التجديدية من التفعيلة حتى قصيدة النثر ، تؤكد أن مسألة الشعر الحديث لم تعد في مجال الجدل من حيث تأكيد الوجود أو عدمه .

السياب و النقد :

كان السياب رائداً من رواد الحداثة وقد تناول النقاد شعره بالإسهاب برغم الجدل الذي أثارته هذه المدرسة الجديدة الصاعدة ( وتبدو التفرقة بين مصطلحي ـ الحديث والمعاصر ـ أمراً ملحّاً في ضوء اضطراب مصطلح ـ الحداثة ـ وتغير دلالاته ، وإذا كان المعاصر مصطلحاً يعني الزمن ، فإن ـ الحديث ـ يعني الأسلوب والحساسية ، المعاصر محايد الإحالة ، في حين أن مصطلح الحديث يتضمن حكماً ووضعاً نقدياً ، ولعل من المفيد أن نذكر أن العمل قد يوصف بأنه حديث ولكنه بعيد عن عصرنا ، كما أن بعضاً من العمل المعاصر ليس حديثاً ) . ( بهذا المعنى لم يكن السياب بعيداً عن واقعه وعصره ، بل على العكس من ذلك التصق بواقعه التصاقا كبيراً واعياً وناقداً للظروف التي يعيشها الشاعر ويعيشها أبناء شعبه ، فكان صوتهم المدوي ضد الظلم والإجحاف ، لكن بدء تسلسل جسده إلى العالم الآخر أضفى على السنوات الأربع الأخيرة ـ فترة المرض ـ عالماً محموماً من البحث عن الشفاء و لو في الخيال فتلونت قصائده بتلك السوداوية القاتمة ، وقصائده التي ضمها ديوانه المميز ـ إقبال وشناشيل ابنة الجلبي ـ تشهد على ذلك ، لهذا السبب كان تركيز النقاد على السياب شاعراً مبدعاً ومفجراً لطاقات شعرية خلاقة جعلته في سنوات قليلة يغزو عالم الشعر ؟ فارساً مجدداً في الشكل والمضمون ، فكانت قصيدة الحداثة ، الوافد الجديد مع من بدء قبله أو بعده أم ممن عاصره إبداعيا ) . ( لقد كانت قصيدة السياب الحرة خارج العمود الشعري الصارم إيذاناً بالانتقال بالقصيدة العربية من الموسيقى المؤطرة إلى العالم الفسيح فكانت ـ أنشودة المطر ـ تاريخاً جديداً للشعر العربي المعاصر وبرغم التنوع الهائل في تناول الشعر السيابي من جوانب عديدة ومختلفة وعبر قراءات متجسدة ومستفيدة من أحدث مكتشفات الصوت فإن قصيدة ـ غريب على الخليج أصيحُ بالخليج يا خليج يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى فيرجع الصدى كأنه النشيج هذه القصيدة تبقى الأسبق في الكتابة والإنشاء وفي منحى الذائقة الشعرية العربية الحديثة ، إن قصيدة السياب لم تتكرس إلا بعد سنوات طويلة وبعد ما نشر في الدفاع عنها شعراء و متذوقون للشعر وطليعيون مجهولون ).

أهمية تجربة السيّاب الشعرية :

( إن التغيرات التي حدثت في شكل و مضمون القصيدة كانت انعكاساً لتغيرات جذرية حصلت في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للإنسان العربي لذلك يجب النظر للقصيدة الحديثة كونها وبشكل مركز لمدى تفاعل مبدعها مع مجمل الظروف الراهنة ) . وشاعر مثل بدر شاكر السياب عاصر وعايش هذه الظروف لحظة بلحظة بادئاً بمحيطه الأسري من وفاة أمه إلى وفاة جدته إلى التغيرات التي عصفت بالعراق والعالم العربي وصولاً إلى ـ النيرفانا , نهاية الألم ـ حيث تمدد جسد السياب بلا حراك بعد أن أصيب بالشلل لتدخل القصيدة عنده عالماً آخراً ، سبق ذكره . وتنبع الحداثة فيها لغة وأسلوباً عن طريق الجمع بين الشكل و المادة واعتبارهما شيئاً تام الأجزاء . لقد التصق السياب أحاسيس ومشاعر بأرض ـ جيكور ـ قريته التي أدخلها ـ مكانياً وزمانياً ـ عالم الشعر وبالتالي التاريخ ، ليرتبط اسم جيكور باسم السياب كلما لفظ اسمه أو اسم قريته الصغيرة الوادعة وقد أصبحت في نسيج قصائده الشعرية ، كذلك التصق بهموم وأحلام وطموحات أبناء الشعب العراقي والعربي عموماً ، منطلقاً في بعض الأحيان من ذاتية مشبعة بالألم نتيجة وضعه الصحي وأحياناً أخرى من عوالم استقى منها السياب مادة أولية لصياغة القصيدة الشعرية عنده كالأساطير وثقافته الإنكليزية خصوصاً والأوربية عموماً ولم ينته هذا النزف الشعري الذي استمر لعدة عقود من الزمن إلا مع توقف نبضه بعد أن جف الزيت في عروقه .

ـ النهايات ـ رحلة الألم :

من مستشفيات بيروت حيث بدأت مأساة الرحيل بحثاً عن الترياق إلى لندن إلى باريس إلى العراق إلى المستشفى الأميري في الكويت ، سلسلة من الآلام الطويلة بدأت عام 1961 إلى آخر عام 1964 و الشاعر المريض يعاني مرارة الألم ومعها مرارة الفقر وفي 24ـ12ـ1964 جاء الموت ينثر جسمه أباديد كما أراد ولكن ليكتب اسمه بعد ذلك بين أعظم شعراء الألم ، وعند دفنه حضر أربعة فقط ؟ ـ إقبال زوجته وابنه غيلان وشقيق زوجته وصديقه الشاعر الكويتي علي السبتي ـ عائداً إلى عالم الأبدية السرمدي ، غائباً بجسده حاضراً بشعره وفي كل كلمة خطتها يده ، واقفاً من جديد على ضفة شط العرب تمثالاً يستمع إلى مناجاة صديقه الشاعر محمد الماغوط :

أيها التعس في حياته وموته قبرك البطيء كالسلحفاة لن يبلغ الجنة أبداً الجنة للعدائين و راكبي الدراجات .