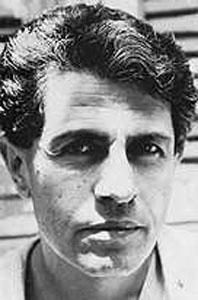

يحي الفخراني ، نجم السينما والتلفزيون

طبيب وممثل مصري ، مثل في التليفزيون والمسرح والسينما وتحقق مسلسلاته أعلى نسب مشاهدة، فهو احد نجوم الدراما التلفزيونية وأبرز طقوسها المفضلة،

ولد الفنان الكبير يحيى الفخراني في السابع من ابريل عام 1945م بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية شمال مصر، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1971م، وكان عضوا بارزا في فريق التمثيل بالكلية حيث حصل على جائزة أحسن ممثل على مستوى الجامعات المصرية.

بعد تخرجه مارس مهنة الطب لفترة قصيرة كممارس عام في صندوق الخدمات الطبية بالتليفزيون وكان ينوي التخصص في الأمراض النفسية والعصبية حيث كان وقتها يعتبر الفن هواية فقط، ولكنه وقع في دائرة الاحتراف.

وفي كلية الطب تعرف يحيى الفخراني على الدكتورة لميس جابر التي تزوجها وهى الآن تعمل طبيبة نساء وولادة وتكتب السيناريوهات بعيدا عن الأضواء.

بدأ الفخراني مسيرته الفنية من خلال المسرح، فكان أول أدواره في مسرحية “لكل حقيقته”، أما في التلفزيون فكانت بدايته رمضانية مع مسلسل “أيام المرح” والتي كانت مبعث المرح للمشاهدين ليرتبط الفخراني بشهر رمضان وتتوالى نجاحاته بدءاً بمسلسل “أبنائي الأعزاء شكراً”، مروراً بمسلسلات “ليالي الحلمية”، “التعلب فات”، “زيزينيا”، “للعدالة وجوه كثيرة”، “أوبرا عايدة”، “الليل وأخره”، “عباس الأبيض في اليوم الأسود”، “سكة الهلالي”، “يتربى في عزو”، “المرسي والبحار”، “جحا المصري”، “شرف فتح الباب”.

وقدم الفخراني في السينما عددا كبيرا من الأفلام تجاوزت الأربعين فيلما وتعتبر محطات فنية مهمة في مسيرته قام فيها بأداء دوره ببراعة فائقة أشهرها “جريمة في فجر الخميس”، “الكيف”، “الأقزام قادمون”، “الذل”، “للحب قصة أخيرة” “حكاية نص مليون دولار”، “إعدام قاضي”، “قاهر الظلام”، “مبروك وبلبل”، “إنهم يسرقون الأرانب”، “نص أرنب”، “إعدام ميت”، “جريمة في الأعماق”، “عاشق الروح”، “امرأتان ورجل”، “البركان”، “حب في الزنزانة”، “ارض الأحلام”، “خرج ولم يعد”، “أنا الحب”، “عنبر الموت”، “دعوة خاصة جدا”، ” الحقيقة اسمها سالم”، “الغيرة القاتلة”.

ومن أهم المسرحيات التي قام ببطولتها الفخراني “راقصة قطاع عام”، “الملك لير”، “كيمو والفستان الأزرق”، وقد تجاوزت هذه المسرحيات 27 مسرحية.

وحصل الفنان يحيى الفخراني على العديد من الجوائز والأوسمة والتي جاءت تتويجا لعطاءاته الفنية المستمرة ومنها جائزة مهرجان قرطاج السينمائي الدولي عن فيلم “خرج ولم يعد”، في عام 1984م وجائزة مهرجان جمعية الفيلم العاشر عن فيلم حب في الزنزانة، في عام 1983م.

وحصل الفخراني أيضا على جائزة مهرجان جمعية الفيلم الثاني عشر عن فيلم الكيف، في عام 1985م، وميدالية طلعت حرب التي تمنحها نقابة المهن السينمائية للأعمال المتميزة، عام 1986م، وجائزة المركز الكاثوليكي عن فيلم عودة مواطن، في عام 1984، وعن فيلميه “امرأتان ورجل”، و”الأقزام قادمون”، في عام 1988م.

كما تم تكريمه في يوم الإعلاميين السابع عن تميزه في مسلسل، “ليالي الحلمية”، وهو المسلسل الذي نال عنه جائزة مصطفى أمين وعلى أمين عام 1993م، كم حصل الفخراني على جائزة سعاد الصباح عن فيلمه “حب في الثلاجة”، وحصل على جائزة التفوق في التمثيل من المهرجان القومي الرابع للأفلام الروائية عن فيلم “أرض الأحلام”.

وفي عام 1993م حصل يحيى الفخراني على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، كما حصل على الجائزة الذهبية في التمثيل من مهرجان الإعلام العربي عن مسلسل “يتربى في عزو” والذي كتبه المؤلف يوسف معاطي.

-فوازير قدم فوازير (مناسبات) وشاركه البطولة كل من : صابرين – والفنانة الراحلة هالة فؤاد ، وإخراج الراحل : فهمي عبد الحميد.

من مسرحياته حضرات السادة العيال ” في دور الشرنوبي ” – راقصة قطاع عام – كيمو والفستان الأزرق -الملك لير – مطلوب على وجه السرعة بطولة هالة فاخر وهالة صدقي والمنتصر بالله

كرتون قدم دور الراعي في مسلسل الكرتون الرائع ” قصص الحيوان في القرأن “، وشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين، علي رأسهم : صلاح عبد الله، هشام سليم، حنان ترك، حنان مطاوع، فتحي عبد الوهاب، ماجد الكدواني، محمد رجب، وأخرىن.

الجوائز والأوسمة جائزة مهرجان قرطاج السينمائى الدولى عن فيلم خرج ولم يعد، عام 1984. جائزة مهرجان جمعية الفيلم العاشرعن فيلم حب فى الزنزانة، عام 1983. جائزة مهرجان جمعية الفيلم الثانى عشر عن فيلم الكيف، عام 1985. ميدالية طلعت حرب من نقابة المهن السينمائية للأعمال المتميزة، عام 1986. جائزة المركز الكاثوليكى عن فيلم عودة مواطن، عام 1984، وعن فيلمى إمرأتان ورجل، الأقزام قادمون، عام 1988. تم تكريمه يوم الإعلاميين السابع عن مسلسلات، ليالى الحلمية، عجبى. جائزة سعاد الصباح عن فيلم حب فى الثلاجة. جائزة مصطفى أمين وعلى أمين عن مسلسل ليالى الحلمية، عام 1993. جائزة التفوق فى التمثيل من المهرجان القومى الرابع للافلام الروائية عن فيلم أرض الأحلام. جائزة الدولة التشجيعية فى الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1993.

فيلموجرافيا • 1. دهشه مسلسل 2014

(تحت الأعداد) • 2. بواقي صالح مسلسل 2013

(تحت الأعداد) • 3. قصص النساء فى القرآن رسوم متحركة 2013 الراوى • 4. محمد علي مسلسل 2012 محمد علي (تحت الأعداد) • 5. قصص الإنسان في القرآن مسلسل 2012 الراوى/ القبطان البحري- جلال الدين • 6. الخواجة عبدالقادر مسلسل 2012 هاربيرت (الخواجة عبد القادر) • 7. قصص الحيوان في القرآن مسلسل 2011 الراوي • 8. لازم بابا يحب مسلسل إذاعي 2011

• 9. شيخ العرب همام (آخر ملوك الصعيد) مسلسل 2010 شيخ العرب همام • 10. منحوس مع مرتبة الشرف مسلسل إذاعي 2010 سعيد • 11. ابن الأرندلي مسلسل 2009 عبدالبديع الأرندلى • 12. شرف فتح الباب مسلسل 2008 شرف فتح الباب بركات • 13. يتربى فى عزو مسلسل 2007 حمادة عزو • 14. سكة الهلالى مسلسل 2006 مصطفى الهلالي • 15. عمارة يعقوبيان فيلم 2006 الراوى • 16. المرسى والبحار مسلسل 2005 فارس • 17. عباس الأبيض فى اليوم الإسود مسلسل 2004 عباس الدميرى/ لطفي الجنايني • 18. الليل وآخره مسلسل 2003 رحيم المنشاوى • 19. جحا المصرى مسلسل 2002 جحا • 20. للعدالة وجوه كثيرة مسلسل 2001 جابر مأمون نصار • 21. الملك لير مسرحية 2001 الملك لير • 22. أوبرا عايدة مسلسل 2000 سيد أوبرا • 23. زيزينيا (ج2) مسلسل 2000 بشر عامر عبدالظاهر • 24. لما التعلب فات مسلسل 1999 باهر العسال • 25. مبروك وبلبل فيلم 1998 مبروك • 26. زيزينيا (ج 1) مسلسل 1997 بشر عامر عبدالظاهر • 27. نصف ربيع الآخر مسلسل 1996 ربيع الحسينى • 28. الخروج من المأزق مسلسل 1996

• 29. ألف ليلة و ليلة: على بابا و الأربعين حرامى مسلسل 1995 شهريار / على بابا / قاسم • 30. ليالي الحلمية (ج5) مسلسل 1995 سليم البدري • 31. Toy Story فيلم 1995 وودى • 32. الحقيقة إسمها سالم فيلم 1994 أيمن اسرساوى • 33. غراميات عطوة ابو مطوة مسرحية 1994 عطوة • 34. لا مسلسل 1994

• 35. أرض الأحلام فيلم 1993 رؤوف الساحر • 36. وتمت أقواله فيلم 1992

• 37. الحب في الثلاجة فيلم 1992

• 38. ليالي الحلمية (ج4) مسلسل 1992 سليم البدري • 39. جريمة في الاعماق فيلم 1992 محسن • 40. لسان العصفور مسلسل إذاعي 1992 إسماعيل السيمبلاويني • 41. الصرخة فيلم 1991 نفسه • 42. الذل فيلم 1990 عزيز خزبك • 43. البركان فيلم 1990 هريدى • 44. اعدام قاضى فيلم 1990 عادل • 45. تذكرة داود فيلم 1990

• 46. عنبر الموت فيلم 1989

• 47. فوازير المناسبات الفوازير 1989

• 48. ليالي الحلمية (ج3) مسلسل 1989 سليم البدري • 49. حالة تلبس فيلم 1988 ضيف شرف • 50. ليالي الحلمية (ج2) مسلسل 1988 سليم البدرى • 51. حكاية نص مليون دولار فيلم 1988

• 52. حضرات السادة العيال مسرحية 1988

• 53. انا وانت وساعات السفر فيلم 1988 عزت • 54. إمرأتان و رجل فيلم 1987 معتز …( زيزو ) • 55. محاكمة على بابا فيلم 1987 صلاح سليمان • 56. بابل حبيبتي فيلم 1987 د.أحمد • 57. من خاف سلم فيلم 1987 كمال • 58. ليالي الحلمية (ج1) مسلسل 1987 سليم البدرى • 59. عودة مواطن فيلم 1986 شاكر • 60. للحب قصة أخيرة فيلم 1986 رفعت • 61. الاوباش فيلم 1986 احمد • 62. الأقزام قادمون فيلم 1986

• 63. عابر سبيل مسلسل 1986

• 64. عشرة على عشرة فيلم 1985 طلبه • 65. الكيف فيلم 1985 صلاح أبو العزم • 66. إعدام ميت فيلم 1985 أبو جودة • 67. وادرك شهريار الصباح مسلسل 1985 عاطف الدرملي • 68. 10 على 10 فيلم 1985

• 69. خرج و لم يعد فيلم 1984 عطيه • 70. مش معقول مسلسل إذاعي 1984 شخصيات مختلفة • 71. الحياة مرة أخرى مسلسل 1984 رأفت • 72. دعوة للزواج فيلم 1983 شعراوي شحاته • 73. نص أرنب فيلم 1983

• 74. المتشردان فيلم 1983 حامد • 75. حب في الزنزانة فيلم 1983 فاروق • 76. انهم يسرقون الارانب فيلم 1983

• 77. عنئوب الدم فيلم 1983 عماد(القاتيل) • 78. رحلة الشقاء والحب فيلم 1982

• 79. الغيرة القاتلة فيلم 1982 مخلص • 80. دعوة خاصة جدا فيلم 1982

• 81. صيام صيام مسلسل 1981 صيام • 82. طيور بلا أجنحة مسلسل 1979

• 83. أبنائى الأعزاء..شكراً مسلسل 1979 رأفت – الابن الاكبر • 84. قاهر الظلام فيلم 1978 الأخ • 85. بكالوريوس فى حكم الشعوب مسرحية 1978

• 86. آه يا ليل يا زمن فيلم 1977

• 87. حب وفركشة مسرحية 1974

• 88. الرجل والدخان مسلسل 1973 نوفل • 89. راقصة قطاع عام مسرحية 1900

• 90. آخر كرم مسرحية 1900 محسن • 91. الرهان سهرة تلفزيونية

• 92. نصف شقة سهرة تلفزيونية

• 93. البهلوان مسرحية

• 94. حب وتخشيبة سهرة تلفزيونية

• 95. حواديت كل يوم