بذور الدراما الرافدينية في عصور ما قبل التاريخ

مجلة الفنون المسرحية

خزعل الماجدي

تزخر عصور ما قبل التاريخ بالكثير من الآثار واللقى التي تبدو لنا مثل مرايا متماسكة في صندوق واحد يمكن النظر إليها ، عبر زوايا متعددة ، بحيث تعطينا في كل مرة منظراً مختلفاً وصوراً معادة التأويل وفق طريقة النظر إليها.

وتشكل آثار وادي الرافدين منذ العصر الحجري الحديث (النيوليت) وحتى مطلع العصور التاريخية أكثر الآثار خصباً وتنوعاً في الشرق الأدنى القديم. وإذا كان البحث في الفنون المادية والمظاهر الدينية لهذه الفترة يسيراً بعض الشيء، إلا أنه يبدو مستحيلاً فيما يخص الأشكال الدرامية وجذورها هناك. ولا سبيل إلى إدراك ذلك سوى ما يمكن أن نؤوله ونعزز به تلك الشذرات الموحية هنا وهناك.

إن الفترة الممتدة من الألف التاسع إلى الألف الرابع قبل الميلاد في العراق القديم ليست بالفترة البسيطة فهي تعادل الفترة بين ظهور سومر حتى يومنا هذا.. وهي بلا شك تحتوي على الكثير من جذور وشعيرات الحضارات العراقية القديمة، ولذلك تحرينا فيها بدقة وأمسكنا ببعض ما يمكن أن نسميه التقدمات أو الجذور الأولى للأشكال الدرامية الرافدينية.

وإذا كانت سومر تحمل بذور الحضارات التاريخية في العراق القديم والعالم القديم بأكمله فأن الثقافات أو الحضارات الزراعية والمعدنية التسع(1) التي تسبق سومر حملت، هي الأخرى، بذور الحضارة السومرية. ولولا ذلك التراتب والنقلات الحضارية المتتابعة في هذه الحضارات التسع لم تظهر نواميس الحضارة السومرية التي كانت قاعدة العصور التاريخية بأكملها.

لقد حاولنا الاستفادة في هذا البحث من طرائق المنهج الجدلي بمعناه العام في البحث عن الجذور الدرامية الأولى في عصور ما قبل التاريخ. فقد رأينا أن العصر الحجري الحديث (النيوليتNeolithe) بثقافاته الأربع، يحتوى على بواكير مادة الأشكال الدرامية الأولى بشكلها البسيط والمرتبط بالأرض، وخصوبة التربة، والقرية الزراعية، والمرأة، والإلهة الأم والتي سادت في القسم الشمالي من العراق واعتبرنا ذلك بمثابة الأطروحة (Thesis)، ولكننا عندما انتقلنا إلى العصر الحجري المعدني (الكالكوليت Chalcolithe) بثقافاته الخمس ( مضيفين له مرحلة العصر الشبيه بالكتابي أو الشبيه بالتاريخي)(2)، وجدنا أن وظيفة الأشكال الدرامية السابقة (النيوليتية) تنقلب أو تنعكس تماماً وترتبط بأفكار جديدة، تتمحور حول استعمال المعادن، وخصوبة الماء، وظهور المدينة والمعبد، وسيطرة الرجل، وبدء الانقلاب الذكوري في الدين. وكان المسرح الواسع لكل هذه التحولات جنوب العراق (وليس شماله كما في حضارات النيوليت) وبسبب هذه المتضادات الحضارية اعتبرنا ذلك بمثابة الأطروحة المضادة (Anithesis)، وهكذا نشأت من الصراع أو الجدل بين العصرين وحضاراتهما المتضادة حركة واسعة وقوية ومركبة، شكلت المادة الثقافية للعصور التاريخية في العراق القديم والتي بدأت بسومر، واعتبرنا ذلك بمثابة التركيب (Synthesis).

ونرى أن حركة الجدل هذه لا تشمل الجذور الدرامية فقط بل تكاد تنطبق على مجمل أنشطة ومظاهر الحضارات العراقية ما قبل التاريخية ثم التاريخية. فقد نبتت في الثقافة النيوليتية العناصر الأولى، ثم ظهرت في الثقافة الكالوليتية مضاداتها، ومن صراعهما ظهرت عناصر الثقافة السومرية التي هي برأينا نتاج صراع وجدل طويل بين الثقافات والحضارات النيوليتية والكالكوليتية بكل ما حفلتا به من تضاد وتنازع.

العصر الحجري القديم (الباليوليت)

الأصول العميقة للعمل والدين والفن

لا تسعفنا الآثار المستخرجة في وادي الرافدين والدالة على العصر الحجري القديم (الباليوليتPaleolithe) بمشهد دقيق وواضح يشير إلى أي مظهر من المظاهر الدرامية، ولكننا وقياساً على طرق البحث الاستنتاجية نرى أن هذا العصر حفل بظهور البذور الأولى للعمل والدين والفن.

ففي العراق القديم ظهر العصر الحجري القديم الأدنى وأدواته الحجرية الكبيرة الأشولية في (بردة بلكا) في جمجمال، أما في العصر الحجري القديم الأوسط فقد ظهرت جماعات من البشر سكنت الكهوف في العراق، وفي كهف شانيدر ظهرت في أعمق طبقاته وهي الطبقة الموستيرية ثلاثة هياكل عظمية لإنسان النياندرتال (3) الذي كان يستعمل الأدوات المتوسطة الحجم، أما الإنسان العاقل فقد ظهرت ثقافته المنتمية للعصر الحجري القديم الأعلى والتي تسمى في العراق بـ(الثقافة البرادوستية)، أما العصر الحجري الوسيط (الميزوليت) فقد ظهرت ثقافة الإنسان العاقل في العراق في كهف زرزي (الثقافة الزرزية) حيث بدأ يستعمل الأدوات الحجرية الدقيقة.

وكان الإنسان في كل هذه العصور قد تطور بطيئاً في أعماله وثقافاته. ولا شك أنه من خلال استعمال الأدوات الحجرية للصيد تعلم العمل، ومن خلال دفن الأموات عرف ملامح الدين الأولى، ومن خلال الرسم على الصخور وأحجار الكهوف عرف الفن. وهكذا اكتملت الدوافع الأساسية لتشكل الحضارة القديمة ما قبل التاريخية.

إن أهازيج وترانيم العمل اليومي واكتمال حنجرة الإنسان وقدرتها على التصويت والكلام والغناء وظهور أول أشكال الموسيقى البدائية المنفذة بالصوت البشري والأغصان اليابسة والعظام وجلود الحيوانات.. كانت تحصيلاً طبيعياً لعلاقة إنسان الباليوليت مع الطبيعة ومع ظهور العمل والدين والفن بأشكالها البدائية.

هناك من يرى مثلاً أن الموسيقى البدائية الناشئة عن غناء وإنشاد الإنسان يمكن أن تنتظم وفق طريقتين، اعتماداً على سلوكه ودرجة أنفعاله النفسي أمام أجوائه وظروفه الصعبة، حيث تعمد الطريقة الأولى على “ترتيل بسيط لبعض العبارات، تاركاً للكلمات المجال لتكون مركز الاهتمام الوحيد بغية إيصال المعنى المطلوب فهو إذن أسلوبٌ لحني تولد من موسيقى تتابع مقاطع كلماته، أو أنه وليد الكلمة ويصطلح عليه بـ( لوغوجينك Logogenic) . وقد ارتبط هذا الأسلوب اللحنى مع حالات استقراره النفسي وهدوئه وراحته وإطمئنانه.(4)

أما الطريقة الثانية فتتكون مع حالات ذعره وخوفه وهياجه وتوتره حيث تنطلق العبارات والكلمات والمقاطع منه متلاحقة بعنف بالغ القوة على شكل أنطلاقات عنيفة حيث تقل أهمية المعاني وتزداد أهمية التعبيرات الصوتية ويسمى هذا الأسلوب بـ(الأسلوب العاطفي أوالمرضي Pathogenic). وقد نشأ بين هذين النوعين الأسلوب اللحنى أو المثير (Melogenic) الذي استقل عن أسلوب الكلمة الأول وأسلوب العاطفة الثاني واعتمد على اللحن(5).

وتصلح هذه التقسيمات لأي عصر حجري متواتر في مراحله، لأنها تعتمد على كلام الإنسان وأصواته وصراخه ورقصه وحركاته. ويمكن بالإضافة على ذلك استنتاج أن الإنسان في هذا العصر وفق عقيدته الدينية المرتبطة بالحيوان تأثر بالحيوان واعتبره تجلياً من تجليات (المقدس). وهكذا كان تقليد حركات الحيوان بمثابة شكل من أشكال التقديس والعبادة. وكذلك كانت طقوس صيد الحيوان وذبحه ودفنه واستخدام بعض أعضائه مثل القرون والجماجم والجلد والصوف والشعر كأزياء تنكرية كمحاكاة له، وقد كان ينبوعاً ثراً للعقائد اللاحقة.

وفي هذه المرحلة التي ساد فيها السحر ورافقاها صيد الحيوان وتقديسه في الوقت نفسه، يمكننا أن نؤكد ظهور المكياج الأول وتخطيط وجه وجسم الإنسان، وخصوصاً عند زعيم القوم أو الشامان(6) الذي كان الكاهن والساحر والزعيم بغية تميزه عن غيره وزيادة في هيبة الطقوس السحرية والدينية ومن ضمنها الرقص وتقليد حركات الحيوانات، لقد كانت هذه العناصر التي تغرق في هيولي دينية وروحية بدائية هي التي اعطت البذور الأولى للطقوس الدينية ذات الطابع الدرامي والتي ظهرت واضحة في العصور اللاحقة.

العصر الحجري الحديث (النيوليت)

أشكال الدراما الأولى

بعد أكتشاف الزراعة وتدجين الحيوان واستقرار الإنسان ونشوء القرى والتجمعات الفلاحية حصل تحول نوعي في الطقوس والممارسات الدينية النيوليتية، فقد شدّها جميعاً إلى مركز واحد جوهر أساسي هو الإخصاب وظهور الإلهة الأم الممثلة لخصب الأرض.

وظهرت من خلال الممارسات الزراعية والدينية مجموعة من الطقوس التي يمكن عدّها بمثابة الأشكال الدرامية الأولى رغم أنها تحمل رسالة ثقافية عامة وهذه الطقوس هي:

1. عبادة الإلهة الأم: طقوس التشبيه والمحاكاة

أفرزت الزراعة ديانة الخصب النيوليتية التي كانت تستند بالأساس إلى عبادة الإلهة الأم، فحينما كان الرجل منشغلاً بصيد الطرائد وجمع القوت كانت المرأة الملازمة لأبنائها تقضي وقتها في جمع الحبوب ثم توصلت إلى تكثيره عن طريق دفن الحبوب في الأرض من أجل خزنه في بداية الأمر، لكنها فوجئت أن هذه الحبوب أنتجت نباتات تحمل أضعاف تلك الحبوب وهكذا تهيأ للمرأة القيام بأعظم اكتشاف في التاريخ وهو اكتشاف الزراعة. وقد قام الإنسان والرجل بصفة خاصة بربط عملية التكاثر عن طريق الزراعة بالمرأة فقط لأنه كان يعتقد أن قدرتها الخاصة بالولادة هي التي تجعلها مؤهلة للزراعة. ولم يكن الرجل آنذاك يعرف دوره في حمل المرأة، إذ من أين له معرفة ذلك طالما أن انتفاخ بطن المرأة وظهور بوادر الحمل ثم الولادة يأتي بعد شهور من الاتصال الجنسي بالمرأة..!!

الإلهة الأم في حضارة حسونة

هكذا أصبحت القداسة تحيط بالمرأة، وكان لا بد من تصور قوة خصبة في الكون على شكل أنثى. ولأن الإنسان طابق بين المرأة والأرض، فلذلك نراه حصر القوة الإخصابية في الكون بالدمى الطينية المصنوعة على شكل امرأة وبالطبع كان شكل هذه الدمى على صورة المرأة البدينة المعافاة الخصيبة الحامل التي هي رديفة الأرض الخصبة المثمرة.

هكذا ارتفعت الأم إلى مرتبة الألوهية وأصبحت الإلهة الأم لاحقاً تبدو وكأنها سبب إخصاب الأرض في العقيدة الدينية.

إن الإنسان العراقي القديم قام أولاً بتشبيه الأرض بالمرأة البدينة ذات الأعضاء الجنسية الكبيرة كإلهة كبرى، بدلاً من الحيوان المقدس الذي سيطر على العبادة في العصر الحجري القديم. ثم قام الإنسان بعد ذلك بمحاكاة هذه الإلهة فأصبحت المرأة زعيمة القوم وكانت صفاتها بالضرورة القوة والخصب والصحة لأنها تناظر الإلهة الأم، وظهرت طقوس العبادة التي تحاكيها أيضاً.

إن فعلي التشبيه والمحاكاة يحملان جوهر الدراما.. ونرى كذلك أن عبادة الإلهة الأم جرى في العصر النيوليتي في العراء وكانت الأرض التي يريد الإنسان زراعتها مسرحاً لها بالدرجة الأساس ولذلك كانت تماثيلها المخروطية الشكل ذات النهاية المدببة السفلى تُنبّت في الأرض أثناء عمليات الزراعة، أما التماثيل الهرمية الشكل ذات النهاية اسفلى المسطحة فكانت توجد في القرى والبيوت تبركاً بالإلهة الأم، وكانت هذه العبادة تشتمل على طقوس مختلفة تختلط معها الكثير من العناصر الدرامية والفنية والغنائية.

2. المصارعة كطقس ديني درامي

لم تكن المصارعة في العصور ما قبل التاريخية نشاطاً رياضياً بل ارتبطت جذورها البعيدة بالحياة الدينية.

إن المرأة التي تزعمت النشاط الإجتماعي والسياسي والديني في الثقافات النيوليتية الشمالية في وادي الرافدين كانت تختار زوجها أو ضجيعها عن طريق إجراء منافسة قوى بين الرجال الأشداء ليكون الزوج جديراً بالمرأة الزعيمة.

وكانت مسابقات المصارعة بين الرجال تجري كل عام قبل طقس الزواج المقدس الديني، حيث يتم زواج المرأة الزعيمة باعتبارها ممثلة للإلهة الأم من الرجل القوي المنتصر في المصارعة، وبزواجها هذا يُشار إلى إخصاب الطبيعة.

إنه لمما يلفت الانتباه أن مشاهد المصارعة في الأعمال النحتية والتشكيلية تظهر في العصر السومري القديم (حوالي 2500-2235 ق.م) ثم تزول في العصور اللاحقة وهذا يدل على أن طقس المصارعة كان يمتد بجذوره إلى فترة قديمة أبعد من هذا التاريخ بكثير.

ويرى الدكتور (فوزي رشيد) أن المصارعة كانت جزءاً من طقوس استنزال المطر في شمال العراق حيث “توحي لنا بأن رياضة المصارعة في العراق كانت تمثل في أغلب الظن الأختبار الذي يختار من خلاله الكاهن الذي يأخذ على عاتقه مهمة استنزال المطر والذي يكون كذلك عريّساً في الزواج المقدس.”(7)

إن صفات الشباب والحيوية والسمنة هي التي تجمع بين العريس والمصارع وتشير إلى ما تمتاز به الإلهة الأم البدينة المخصبة، ولأن الزواج المقدس كان يحصل في ربيع كل عام لذلك كان سرعان ما يفشل الكاهن المصارع العريّس في الاختبارات القادمة لظهور رجل أقوى يليق بالكاهنة العليا الممثلة للإلهة الأم.

ويذكرنا هذا الأمر بفكرة (الغصن الذهبي) في عبادة (ديانا) في نيمي حيث يتمكن الشخص الذي يكسر هذا الغصن من شجرة محرمة من منازلة الكاهن فإذا استطاع قتله فإنه سيحصل على لقب (ملك الغابة). وكانت ديانا تقوم بدور الإلهة الأم في هذه الشعيرة.(8)

ويرى (فرويد) أن جذور هذا الطقس تكمن في تقاليد القردة العليا التي نزح منها الإنسان حيث القرد الأقوى الأعظم هو الذي يسيطر على إناث مجموعته حتى يتهيأ له قرد أقوى منه يقوم بقتله ويحتل مكانه.(9)

إن هذه الجذور البعيدة توضح بما لا يقبل الشك أن طقس المصارعة يقوم على أساس ديني غذائي جنسي قبل أن يكون رياضة وأنه كان ،ذات يوم، شكلاً درامياً بما يحتويه من صراع ونظّارة ومشاهدين يشاهدونه وروح ديني يعطيه عمقاً طقسياً، وهذه ،من وجهة نظرنا ،تشكل جوهر الدراما وأحدى جذورها الأهم في العراق القديم.

إن مشاهدة المصارعة الحرة التي نتعرف عليها بكثافة في العصر الروماني مترافقة مع الأعياد والاحتفالات الشعبية تمتد بجذورها إلى عصور قديمة جداً وربما إلى العصر النيوليتي الشمالي الذي يمكن أن يكون تقليداً تطورت صيغته عبر العصور، وتنوعت أساليبه وأغراضه كلما تقدمنا في التاريخ حتى تحول إلى مجرد رياضة حرة فقدت جذورها الدينية وتحولت إلى ممارسات دنيوية تدخل في إطار الألعاب الرياضية القديمة.

3. استنزال المطر (الاستسقاء): الرقص الديني

كشفت لنا الثقافة النيوليتية الشمالية وخصوصاً في سامراء في حدود الألف الخامس قبل الميلاد عن مجموعة من الآثار الدالة على ظهور طقس استنزال المطر (الاستسقاء). لعلّ أهمها ذلك الطبق الخزفي الذي تظهر عليه أربع نساء متقابلات تتطاير شعورهن من اليسار إلى اليمين (باتجاه عقرب الساعة) وهنّ في مظهر عار يؤدين رقصة واضحة أساسها نثر الشعور باتجاه الشرق (أنظر الشكل في بداية الفصل والشكل 3)، ويشكل مظهر النسوة وشعورهن ما يشبه الصليب المعقوف أو رمز السواستيكا الذي هو رمز الخصب الأنثوي الذي تمثله المرأة في نهاية عصر النيوليت ويجسد هنا علاقة المرأة بالخصب توسلاً بالمطر الذي هو أساس الزراعة في منطقة مثل منطقة سامراء التي تقع جنوب الخط المطري في وادي الرافدين.

وقد انتشر هذا الرمز انتشاراً واسعاً في العالم القديم انطلاقاً من وادي الرافدين حيث نجده وقد ترسخ في الحضارات الآرية ليدل على الخصب حتى جاءت النازية فاعتبرته رمز التفوق الآري وصار مع ممارساتها العنصري رمزاً للخراب والدمار.

الإلهة الأم السمكة ورمز الصليب المعقوف (سواستيكا ) الدال على الخصب الانثوي/ سامراء 6000ق.م

إن النساء العاريات الأربع محاطات بثمان عقارب تسير وراء بعضها من اليسار إلى اليمين. وهذا ما يعزز علاقة المرأة بالإلهة الأم التي كان بعض رموزها العقرب والأفعى، فقد كانت الأفعى نموذجاً للتكامل الأنثوي عندما تضع ذيلها في فمها وتشكل الأوربورس الأول الذي خرج منه الكون، أما العقرب فقد كانت طريقة تفقيس البيوض التي في جسدها عن طريق شق العقارب الصغيرة لظهرها، نموذجاً فريداً للإلهة الأم التي كان أبناؤها يفترسونها بعد الولادة مضحية بحياتها. وكذلك رمزَ الإنسان الرافديني للإلهة الأم بالسمكة التي تظهر في الأواني الخزفية بدلاً من العقرب. وربما شكلت الجداء رمز السواستيكا بقرونها.

إن هذه الآثار كلها تدل على أن ترميزة الاستسقاء هي السواستيكا أو الصليب المعقوف التي كانت منتشرة في ثقافة سامراء، وذلك لأن إنسان الحجري الحديث عندما هبط قليلاً جنوب مواقعه الأولى في (ملفعات) و(جرمو) و(الصوان) اكتشف أن الماء يعوزه في الزراعة وكان المطر هو المصدر الأول للمياه لأنه لم يكن قد عرف بعد السيطرة على مياه الأنهار والاستفادة منها في الزراعة.

ولكن سامراء كانت جنوب خط الأمطار ولذلك تتذبذب فيها موجات المطر دون نظام معين ومن الأفضل القيام بطقوس سحرية لإسقاط هذه الأمطار، وتكاد رقصة نثر الشعور هذه أن تكون مثالاً جيداً لتطبيق قانون السحر الأول الذي هو القانون التشابهي حيث العلل المتشابهة تعطي نتائج متشابهة، فالنساء الأربع اللائي ينثرن شعورهن يقمن بتحريك الهواء والغبار في هذا الجزء من العالم (حيث يجري الطقس) مما يؤدي وفق القانون السحري إلى تحريك هواء العالم كله. وهو ما يجلب الغيوم ويجعلها تمطر خصوصاً أن المرأة هي التي تؤدي هذا، والغيوم والأمطار والمرأة كلها عناصر خصب.

إن طقس الاستسقاء السحري هذا هو طقس درامي في جوهره لأنه يقوم على صراع الخصوبة (المرأة وشعرها) مع الجفاف وتذبذب نزول المطر، ثم أن فيه عمقاً دينياً واضحاً، ولا شك أنه كان يجري تحت رعاية الكهنة (أو الكاهنات) والناس الذين يشكلون النظارة والذين يترقبون الطقس ويعيشون فيه.

إن ما يؤكد هذه الحقيقة العثور على قطعتين خزفيتين أخريتين من سامراء أيضاً تشمل كل واحدة أربع راقصات متشابكات الأيدي يؤدين رقصة تكاد تشبه الدبكة العربية المعروفة، رجّح أغلب الباحثين أنها رقصة استسقاء أيضاً.

ويذهب الدكتور (فوزي رشيد) إلى أن طقس الاستسقاء هذا هو جذر أعياد الأكيتو السومرية والبابلية ويدلل على ذلك من خلال العلامات المسمارية التي كُتبت بها كلمة (أكيتو) والتي تدل على تفسيرها على الاستسقاء حيث “أن أقدم صيغة لكلمة أكيتو جاءتنا بحدود 2400 ق.م على شكل (آ- كي- تي)، العلامة (آ) تعني الماء ومجازاً المطر و(كي) تعني الأرض و(تي) فعل بمعنى يقرّب، فيكون بذلك معنى الكلمة كاملاً (تقريب الماء إلى الأرض أي الاستسقاء”(10)

إن طقس الاستسقاء الذي عرفنا أصله لم يبق على حاله في العصور اللاحقة وبعد أن أصبح الري في جنوب العراق عماد الزراعة، فهو لوحده أصبح ممارسة فنية تقليدية فقدت جذورها السحرية والدينية في حين ظهر طقس الأكيتو بشكل مركّب ومختلف تماماً، وهكذا ظل من بقايا ذكرى الاستسقاء النيوليتي ذلك الرقص الذي تمارسه النسوة أو الرجال ونلاحظ اليوم أن رقصات النساء ناثرات الشعور في فنون الريف العراقي ورقصات النساء والرجال المتلازمين الأيدي في فنون الريف والبادية العراقية هي بقايا ذلك الطقس السحري والديني القديم.

4. الزواج المقدس: الاحتفال الدرامي الأول

الزواج المقدس هو الطقس والعيد الأكبر في الديانة النيوليثية الشمالية حيث تقع المرأة الكاهنة في مركزه وهي تمثل الإلهة الأم استمراراً وتكريساً للدور العظيم الذي اكتسبته المرأة بعد الزراعة حيث مثّلت قوة خصب الأرض. ورغم أننا لا نملك الكثير من الآثار والوثائق التي تشرح لنا طبيعة هذا الزواج إلا أننا يمكن أن نستنتج أن زعامة المرأة للمجتمع الزراعي فرضت ظهور طقوس تأتي مع بداية كل سنة ربيعية يتم فيها زواج الزعيمة الممثلة بالكاهنة العليا من الزوج الذي اختارته من طقس المصارعة ليكون ترميزاً لإخصاب الأرض باعتبارها أنثى الأرض ورمزاً لها.

وتشير لنا تقاليد الزواج المقدس السومرية إلى الكثير من الجذور القديمة له فهو زواجٌ إلهي بالدرجة الأولى ثم زواج ملكي يقوم به الملك والملكة وتقوم الكاهنة العليا بدور الزوجة الإلهة، ويمكننا الاستنتاج أن الكاهن الأعلى هو الذي كان يقوم بدور الزوج ولكنه لا يقوم بدور الإله بل هو القوي الساحر المؤثر الذي يجيد ممارسة الطقوس الدينية والذي يجب أن يدافع عن موقعه هذا مع بداية كل سنة بالمنافسة مع الرجال الجدد الذين يحاولون جمع صفاته وغالباً ما يتم هذا عن طريق المنافسة بالمبارزة والمصارعة وغيرها…..

إن هذا الطقس كان يجرى وسط الزرع مع بداية الربيع وكان الناس يشاركون به، وكانت الملكة تقوم بدور تمثيلي درامي عن الإلهة الأم، وكان الكاهن يقوم بدور تمثيلي درامي على أنه قرينها.. فهو طقسٌ يشاهده نظّارة وله عمق ديني وفيه صراع وانتصار الخصوبة على أيام الشتاء القاسية.. إنه ترميز لصراع الفصول الذي كان ينتج أدباً وفناً وديناً شفاهياً متداولاً كما يقول بذلك الناقد (نوثروب فراي).

العصر الحجري المعدني (الكالكوليت)

انقلاب وظيفة الطقوس

نرجّح أن الرجل، في العصر الحجري المعدني، قام بدور جديد وبثورة تشبه الثورة الزراعية في أهميتها وهي اكتشافه للمعادن، وقد ظلّ طيلة العصر الحجري الحديث تابعاً لهيمنة المرأة.

بعد أن أصبح (الصيد والرعي) وظيفة تقاليدية للرجل تقع على هامش الزراعة كان لا بد له من القيام بدور جديد خصوصاً بعد أن بدأ يتعرف على دوره الحقيقي في الإنجاب وبالتالي دور المطر في الزراعة (ولا شك أنه طابق بين وظيفة المني والمطر).. وهكذا وجد الرجل القوي ضالته في حجارة المعادن الخام التي قام بتطويعها واستخلاص المعادن منها، فالثورة الكالكوليتية ثورة رجولية نتج عنها فيما بعد مفردات دينية جديدة كثيرة، فقد حلت المدينة محل القرية وظهر المعبد مركزاً للمدينة وظهرت الحرف والعمارة والتجارة وتميزت الحياة الاجتماعية وازداد الدين تركيباً وبدأت العقيدة الدينية تزحزح دور المرأة المركزي فظهر الإله الأب والإله الإبن بجوار الإلهة الأم “وأصبح أب السماء في أهمية الربة الأم الأرض، وغالباً ما أصبح الناس يتصورون المطر في كثير من معتقداتهم على أنه المني الخصب لأب السماء ويرى العلماء أن سبب هذه التغيرات يرجع على أن الرجال قد اقتلعوا الأساس الاقتصادي لمكانة المرأة، فلم يقتصر الأمر على جعل الفلاحة عمل الرجال بل تمّ أيضاً حرمان النساء من دورهن في الحرف الأخرى فقد اخترع رجال المدن مثلاً عجلة كانت وسيلة أكثر فاعلية لصناعة القدور وأصبحوا في أكثر الحالات تقريباً صنّاع أدوات الحرف،،(11)

وهكذا بدأ المشهد بالتغير تماماً وكأن اكتشاف المعادن كان مفتاحاً لقلب المشهد وتغيير رموزه وأصبح الأساس الاجتماعي الجديد مغايراً لما كان عليه في النيوليت فإذا كانت الأم مركز الأسرة فالرجل الآن مركز الأسرة وتوسّع مفهوم الأسرة اجتماعياً لتتكون أسرة جماعية هي القبيلة أو الجماعة المنحدرة من أب واحد وهكذا حل مفهوم القبيلة محل الأسرة (دون أن يلغيه) وأصبح الرجل زعيم القبيلة بالإضافة إلى كونه ربّ الأسرة الأول.

إن الانقلاب الذكوري الذي أحدثه عصر الكالكوليت بكل ثقافاته (حلف، أريدو، العبيد، الوركاء،جمدت نصر) كان متواتراً سريعاً وسبب انقلاباً لكل مفاهيم العصر النيوليتي الشمالي، ولنتأمل ما حصل من انقلاب في وظائف الطقوس الدينية الدرامية التي أتينا على ذكرها في العصر النيوليتي:

1. تغير مركز الإلهة الأم ولم يعد الوحيد في مقامه الديني بل شاركها الإله الأب والإله الإبن (الإله الذكر) وظهرت تماثيل الثور والثور الوحشي وذكور الماعز والأغنام، ففي ثقافة العبيد ظهر الإله الذكر يحمل عموداً صغيراً وظهرت الإلهة الأم وهي تحمل إبنها، كما أن شكل الإلهة الأم بدأ يميل إلى النحافة وبدأت المبالغات في رسم ونحت الأعضاء الجنسية تقل بل أن أجسام الذكور والإناث لم تعد تختلف إلا قليلاً، ومع اقتراب العصور التاريخية أصبح الإله الذكر في المركز وتعددت حوله آلهة كثيرة من الذكور والإثاث وأصبح لكل إله وظيفة محددة، ولم تعد الإلهة الأم تحتفظ بكل الوظائف، وهذا يعني أن مجال التمثيل والمحاكاة أتسع.. وأصبحت الطبيعة تتمثل بعدد كبير من الآلهة وازداد عدد كهان الآلهة.

إن محاكاة الآلهة أصبحت أكثر حضوراً من خلال الشعائر الدينية والمنحوتات والأشكال الفنية والطقوس الدرامية، ولعلّ الخيال الرافديني الكالكوليتي ابتكر آنذاك أساطير خاصة حملت جوهر صراع واضح لكل إله ممثلاً بما يرمز إليه. ويمكن أن تكون هذه الفترة حاسمة في بلورة صيغة ما من صيغ الأسطورة الرافدينية الأم حول دور المرأة الذي يهمِّش الأم ويرفّع دور البنت أو العذارء وهو ما نلمحه لاحقاً في أسطورة (إنانا) وهبوطها على العالم السفلي.. ولعل هذه الأسطورة كانت تستعاد درامياً سنوياً بوقائع مشحونة بالعنف والحب معاً مع قدوم الربيع أو رأس السنة أو في احتفالات كهنية خاصة.

2. عندما تغير مركز الإلهة الأم لم يعد هناك من ضرورة لإقامة سباقات مصارعة لاختيار الرجل القوي الذي يشارك الإلهة الأم أو الأنثى، بل لعلّ ا لذكر القوي كان يفرض نفسه بقوة من خلال مشاركته المرأة الحكم والمركزية، حتى اكتمل الانقلاب الذكوري بأن أصبح الرجل هو الملك الوحيد وكانت زوجته هي الملكة التي تتمتع بامتيازاته هو قبل كل شيء.. وبذلك فقدت المصارعة جذرها الديني وتحولت إلى رياضة عادية تقام في الاحتفالات أو الأعياد أولا لا تقام، أي أن هذا الطقس تحوّل من طقس ديني إلى ممارسة دنيوية وبذلك أكتسب صفة أخرى واندرج ضمن نشاطات الأعياد والأفراح والرياضة.

3. إما طقس الاستسقاء الذي كان يجري لاستنزال المطر فقد فقد، هو الآخر، مبرره وأصبح الاعتماد، في الزراعة، على الري لا على المطر، ولذلك نجد أن الصيغة اللاحقة لكلمة (أكيتي) أي استنزال المطر تحولت واستقرت علامة الـ(أ) من علامة تدل على المطر على علامة تدل على الجهد والعمل والساعد. حيث أصبح العمل وشق القنوات وبناء السدود هو الأساس في الثقافات الكالكوليتية الجنوبية، وبذلك فقد الاستسقاء بعده الديني الروحي والعملي وتحولت مظاهره الرقصية على عمل فني أصبح يؤديه الناس الذين كانوا يقيمون على تخوم المدن والذين يمتازون بالترحال وهم الغجر والبدو، وتشير رقصات نثر الشعور والدبكات التي كانت أساس طقس الاستسقاء إلى رقصات ما زالت حتى يومنا هذا يمارسها الغجر والبدو، على التوالي، دون أن يعلموا هم ومن حولهم أن هذه الرقصات ذات جذور دينية غارقة في القدم.

4. لا شك أن طقوس الزواج المقدس في هذه المرحلة شهدت تغيرات كثيرة فيما يخص مركز الكاهنة التي تمثل الإلهة الأم، ومركز الملك الذي أصبح يمثل الإله الأب، فقد مال هذا الطقس إلى الجانب السياسي أكثر من ميله إلى جذره الديني القديم. إلا أن هذا التحول لم يُحسم تماماً إلا مع مجيء الأكديين.

ونرجح أيضاً أن طقوس تتويج الملك والزواج المقدس كانت ذكورية فقد أصبح الأمر معكوساً، وكان يتم اختيار الملكة عن طريق الكهانة فقد كانت عملية انخراط النساء في الرتب الدينية وتدرجهن فيه هو الذي يعطي لواحدة منهن وهي (الكاهنة العليا) الحق في الاقتران الموسمي بالملك.. وهكذا حلّت، في طقوس الزواج المقدس، الكهانة الدينية محل المصارعة بالنسبة للرجل اختباراً لاختيار قرينة الملك.

ونرجّح أيضاً أن عقيدة نزول الإله الذكر إلى العالم السفلي وحلول الجدب ظهرت في هذه المرحلة لتشكل طقساً ذكرياً آخر وهو طقس الحزن الجماعي الذي يبدأ بعد موت الإله ونزوله إلى العالم الأسفل وهو ما ستشير إليه بوضوح المثولوجيا السومرية لاحقاً.

إننا إجمالاً نودّ القول أن الطقوس الدينية الدرامية أصبحت في العصر الكالكوليتي تميل إلى أن تكون طقوساً دنيوية درامية.. ومن هذه الطقوس الدينية الدرامية ستنشأ الأشكال الدرامية في العصور التاريخية فقد أصبح الجذر الديني المتماسك بعيداً ضعيفاً واصبح بالامكان استعمال الطقوس المنحدرة من ذلك الماضي البعيد في اتجاهات أخرى. والمهم أن خلخلةً حصلت في وظائف ثم في أشكال الطقوس الدينية القديمة وسيتيح هذا الجدل الفرصة لنشوء أشكال درامية جديدة.

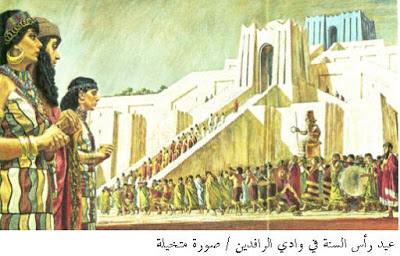

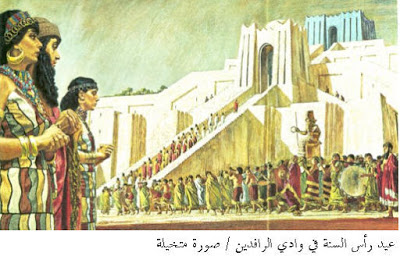

العصور التاريخية

الأعياد كدراما احتفالية كبرى

يمكننا القول أن المرحلة التاريخية التي ابتدأت مع الكتابة شهدت في وادي الرافدين ظهور نمط درامي مركّب (ديني ودنيوي) في الوقت نفسه وهو: العيد. أما المسرح بالمفهوم المتعارف عليه فلم يظهر إلاّ مع الأغريق.

وهكذا نرى أن الأعياد كانت حاضنة كبرى للدراما المسرحية التي تفتحت زهورها لاحقاً مع مجيء الأغريق، أما الشرق، قبل القرن السادس قبل الميلاد، فلم يشهد إلاّ ظهور الأعياد التي كانت تتضمن شحنات ولمحات درامية أدت فيما بعد إلى تفجّر فن المسرح.

ظهرت الأعياد مع العصور التاريخية وكانت “كلمة عيد في اللغة السومرية هي Ezzen وتعني الفرصة والاحتفال الذي لا يتبط بوقت محدد من أوقات السنة، أما كلمة عيد في اللغة الأكدية فهي Isinnu ولها صيغة أخرى Issinnu وتعني كلمة Isinnu العيد الدوري الموقوت وقد استعمل الأكديون لفظة Um sinnu والتي تعني يوم العيد”(12)

ونحن نرى أن كلمة (سنة) العربية مشتقة من الجذر السومري القديم (إيزن) أو (إيسن) لأن العيد كان مرتبطاً برأس السنة وهكذا يكون عيد رأس السنة أهم الأعياد قاطبة في وادي الرافدين.

إن الأعياد تعد أهم شكل درامي في الحضارات السومرية والبابلية والآشورية، ونرى أنها لم تتطور إلى الشكل المسرحي المألوف الذي نراه في اليونان.. أي أن المسرح بالمفهوم المتعارف عليه لم يظهر مطلقاً في وادي الرافدين (ولا حتى في وادي النيل).. بل كانت هناك نشاطات درامية احتفالية تشكِّل الأعياد شكلها الأوسع والأكمل.

أن الأعياد وخصوصاً عيد (الأكيتو) هي الدراما الجماعية العفوية الكبرى التي كان الجميع يمارسها ويشاهدها في الوقت نفسه، وكان يقوم بأدوارها الرئيسية عدد كبير من رجال الدين والكهنة الكبار والملك والملكة، وكانت ذات وجهين: وجه ديني طقسي روحي يذكّر بالجذور النيوليتية لها، ووجه دنيوي فني مادي يذكّر ابلجذور الكالكوليتية لها. ومن دمج هذين المظهرين ظهرت الأعياد التاريخية الرافدينية باعتبارها البؤرة التي تجمع جميع أشكال الدراما الرافدينية ولكنها ظلت أسيرة شكلها الجمعي وأعرافها الخاصة بها، ولم تفرز على حدةٍ ما يمكن أن نسميه بجرأة بـ(المسرح العراقي القديم).

إن عيد الأكيتو في جوهره مناسبة مثولوجية تطبيقية لاستعادة أساطير نشوء الكون والآلهة والإنسان وكانت الطقوس التي تجري فيه طقوس تأمل في الخليقة الأولى من جهة وطقوس عمل لإحراق وإلغاء الذنوب والخطايا من جهة أخرى وبما أن العام الجديد هو إعادة تعيين للنشكونية، فإنه يقتضي استعادة الزمن لبدايته أي بعث الزمن البدئي، الزمن النقي.. ذلك الذي كان يوجد في فترة الخلق ولهذا السبب، وبمناسبة العام الجديد، تجري التطهيرات لطرد الذنوب والشياطين أو ببساطة كبش المحرقة.(13)

إن المسرح الشرقي القديم (العراقي والمصري والشامي) لم يكن مسرحاً بالمعنى الدقيق للكلمة لأنه لم يكن دنيوياً بل كان دينياً تتفاعل فيه الأساطير والطقوس لأداء دور ديني محدد. بل أن الطقوس نفسها كانت وسيلة لاستعادة الأساطير النشكونية الأولى وليس العكس. في حين أن الطقس في المسرح الدنيوي هو أحد أهم أهداف المسرح.

أن أسطورة الخليقة البابلية (إينوما إليش) كانت تستعاد درامياً وكانت الطقوس هي العمل الحقيقي في الأعياد. أما الأسطورة فغاية يراد منها التذكير بدليل أنها تُتلى عندما تُمثل أحداثها “وفي الواقع إن المعركة بين تيامت ومردوخ كان يوحى لها بصراع بين مجموعتين من الممثلين، صراع احتفالي يوجد أيضاً لدى الحيثيين، ودائماً في نطاق سيناريو مأساوي للعام الجديد، لدى المصريين وفي رأس شمرا.. إلخ وكانت المعركة بين مجموعتين من المحتلين تكرر المرور من العماء إلى الكون وكانت تحيّن النشكونية. فالحادث الأسطوري يصبح حاضراً..(14).

أن أية طقوس دينية أو أساطير أو شعائر أو أحداث صراع كبرى تصلح لأن تكون مادة درامية تمثل على حدة، ولكن ذلك لم يحصل بل بقيت كل هذه الأشياء لصيقةً بمشيمتها الدينية بشكل خاص ولم تنفصل كأجنّة مسرحية خاصة، وقد ظلّ حال التراث الدرامي الديني الاحتفالي في الشرق كله في هذا الإطار ومثال ذلك مصر والهند والصين وبلاد الشام ولم يحصل مثل هذا التطور النوعيّ إلاّ في القرن الخامس قبل الميلاد في اليونان عندما انفصلت الاحتفالات الدرامية عن الطقوس الدينية وتحولت إلى فن قائم بذاته هو: المسرح. ولنتذكر معاً أن مثل هذه الأعياد في اليونان كانت هي المادة الي أنفصل منها المسرح وظهرت لاحقاً منه تقاليد التمثيل والكتابة والإخراج الخاصة بالمسرح، ألم تكن أعياد الاحتفال بديونزيوس هي البذرة التي ظهرت منها شجرة المسرح الأغريقي، ومن هو (ديونيزيوس)؟ أليس هو ذاته (دموزي) السومري أو (تموز) البابلي أو (أدونيس) السوري أو (أوزيريس) المصري!! بل أن الكوميديا تحديداً كانت تقابل أعياد الفرح وزواج تموز من عشتار أيام الحصاد والربيع، وأن التراجيديا تحديداً كانت تقابل مآتم الحزن الجماعي على موت تموز وذهابه إلى العالم الأسفل أيام البذار والخريف وهو ما يحتاج إلى وقفة طويلة وبحث مفصل.

* * *

لو راقبنا إجمالاً تطور النواة الدينية الدرامية منذ بداية العصر النيوليتي لوجدنا أن هذه النواة تتمثل منذ الألف الثامن ق.م في عبادة الإلهة الأم حيث عناصر الدراما في التشبيه والمحاكاة موجودة ضمناً في هذه العبادة، وكلما اقتربنا من نهاية هذا العصر وتحديداً في الألف السادس قبل الميلاد في سامراء نجد أن هذه العبادة تزداد كثافة وطقسية ويمثلها بالدرجة الأساس طقوس الزواج المقدس الذي ترافقت معه وشحنته طقوس أخرى ذات طبيعة درامية كالمصارعة والاستسقاء لتكون النواة الدينية الدرامية لنهايات العصر النيوليتي.

وما أن حلّ عصر الكالكوليت حتى انقلبت العبادة والأفكار والعادات وحصل انقلاب مماثل في وظائف الطقوس الدينية فكان أن أنعكس ذلك واضحاً على الأشكال الدرامية النازحة من عصر النيوليت، وقد ظهر ذلك بشكل واسع مع قدوم العصور التاريخية حيث انفصل طقس المصارعة وتحول إلى رياضة بسبب فقدان مبرره الديني وانفصل كذلك طقس الاستسقاء لنفس السبب وتحوّل إلى نمط من الرقص الغجري والبدوي. (أنظر الشكل التخطيطي).

أما عيد الأكيتو فقد أصبح الاحتفالية الدرامية الكبرى حيث هضم في داخله جميع الأشكال الدرامية السابقة في وحدة وسياق لا نظير لهما. ولم يمنع هذا من ظهور متدرج لأنماط من الدراما الطقسية البسيطة متمثلة في إعادة تشخيص نزول إنانا للعالم الأسفل.

أما على مستوى النصوص فنلمح فكرة الدراما المعبَّر عنها بالصراع في الملاحم والأساطير من ناحية وفي فنيين حواريين أدبيين (لا مسرحيين) من ناحية أخرى وهما (أدب البلبال) وهو أدب المحاورات بين أثنين أو الديالوج و(أدب الأدمندوكا) وهو أدب المناظرات والمفاخرات بين متقابلين. وقد ظهرت نصوص عديدة من كليهما في الأدب السومري والبابلي، ولم تُمثل هذه النصوص أو تنتج أدباً مسرحياً بل ظلت أدباً حوارياَ محضاً.

الهوامش والمراجع

(1) الحضارات التسع في وادي الرافدين هي حضارات العصر الحجري الحديث الخمس (جرمو، الصوان، حسونة ، سامراء) والتي استغرقت (8000-4900) ق.م أي ما يقرب ثلاثة آلاف سنة، وحضارات العصر الحجري النحاسي (الكالكوليت)ومعهاالعصر الشبيه بالتاريخي الخمس(حلف، أريدو، العبيد، الوركاء، جمدت نصر) والتي استغرقت (4900-2900) ق.م أي الفا سنة. وتقع كل هذه الحضارات التسع في نهاية عصور ما قبل التاريخ.

(2) العصر الشبيه بالكتابي أو الشبيه بالتاريخي (البرتولتريت) يمتد لحوالي 200 سنة (3100-2900) ق.م ويشمل مرحلتين هما (الوركاء الثانية، جمدت نصر) وهو مرحلة انتقالية بين عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية بسبب ظهور أول أشكال الكتابة الصورية.

(3) انظر الرويشدي، سعدي: الكهوف في الشرق الأدنى. مجلة سومر/ المجلد 25ج1،ج2، 1969. مديرية الآثار العامة-بغداد.ص260

(4) فريد، طارق حسون: تاريخ الفنون الموسيقية. جامعة بغداد. بيت الحكمة. بغداد 1990 ص36.

(5) فريد، طارق حسون: المرجع السابق. ص38.

(6) شامان (shaman) هو اصطلاح كان يطلق في الأصل، بين قبائل سيبيريا الرحل، على كل ما كان يزاول تطبيب المرضى، ثم انتشر فصار يطلق على التطبيب في كافة مجتمعات القط الشمالي ثم أصبح دالاً على الطبيب الساحر.

(7) رشيد، فوزي: من هم السومريون. مجلة آفاق عربية. السنة السادسة العدد (12) آب 1981 ص86.

(8) انظر فيزر، سيرجيمس: الغصن الذهبي (دراسة في السحر والدين) ج1 ترجمة د.أحمد أبو زيد. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. القاهرة 1971. ص73.

(9) انظر فروي، سيغموند: الطوطم والتابو. ترجمة جورج طرابيشي. دار الطليعة للنشر. بيروت 1982

(10) رشيد، فوزي: من هم السومريون. مجلة آفاق عربية. السنة السادسة العدد (12) آب 1981 ص85.

(11) رايلي، كافين: الغرب والعالم. سلسلة عالم المعرفة الكويتية رقم (90) ص 61-62.

(12) النعيمي، راجحة خضر: أعياد رأس السنة البابلية. مجلة سومر ج1 المجلد 46، 1989-1990 ص112.

(13) إلياد، مرسيا: المقدس والمدنس. ترجمة عبد الهادي عباس المحامي، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع ط1 1988 ص63.

(14) المرجع السابق .