قصة استكشاف تدمر

آثار تدمر

غدت تدمر وملكتها النبيلة الشجاعة قصة أسطورية تخلب الألباب في العالم الغربي بعد عصر النهضة. وأوحت تدمر وزنوبيا لأدباء فرنسيين، مثل دوبينياك ولابرويير وموليير عدة مسرحيات، كما تم تمثيلهما بالرسم والسجاد. وقد دفعت هذه الشهرة الكبيرة الكثيرين من الرحالة الأوربيين للمخاطرة بزيارتها، منهم الإيطالي دلاّفالي (عامي 1616 و1625م) والفرنسي تافرنييه (1638م)، وتلاهما تجار إنكليز وآخرون من مختلف البلدان الأوربية، وقام الإنكليزيان وود و دوكنس عام 1751م بزيارة تدمر، ومسحها أثرياً، وكان كتابهما “أطلال تدمر” الذي نشر بالفرنسية والإنكليزية عام 1753 فاتحة الدراسات المنهجية عن تدمر، وعلى أثره قام الفرنسي بارتلمي والإنكليزي سوينتون بتفسير الكتابات التدمرية، وتلا هذه الزيارة زيارة العشرات من الباحثين والرسامين.

وفي عام 1881م اكتشف الأرمني الروسي أباماليك لازاريف نص القانون المالي التدمري الذي نقل فيما بعد إلى متحف الأرميتاج في سان بطرسبرغ الروسية، وهو أطول النصوص المالية من ذلك الزمن وأكثرها أهمية. ثم نشر الألماني فيغاند مؤلفاً ضخماً عن تدمر بعد أعمال أثرية فيها خلال 1902 و 1917. وأرسلت الأكاديمية الفرنسية بعثة لنسخ الكتابات التدمرية في عام 1914م، وآل المشروع في النهاية لنشر مؤلف “جامع الكتابات السامية” والجزء الثاني منه مخصص لتدمر. واعتباراً من عام 1924 بدأ الدنماركي هرالد إنغولت أعمال تنقيب في تدمر، وفي عام 1929 نقلت بلدة تدمر من داخل المعبد إلى مكانها الحالي بمساع من العالم الفرنسي هنري سيريغ، وبعد الاستقلال قامت السلطات الأثرية السورية بالتنقيب في تدمر وترميم آثارها، ومازالت هذه الأعمال مستمرة حتى الآن.

الأوابد الأثرية في تدمر

كان من نتائج الحفريات الأثرية وأعمال الترميم اكتشاف روعة الأوابد الأثرية التي تحفل بها تدمر من معابد وساحات وشوارع وأعمدة وحمامات ومباني عامة ويمكن تلخيص أهم هذه الأوابد كما يلي:

معبد بل

معبد بل

يعود بناؤه للقرن الأول الميلادي واكتماله إلى القرن الثاني الميلادى. وكان مكرسا للرب بل بصورة أساسية. يتألف المعبد من ساحة رحيبة مربعة مغلقة أبعادها 210×205م، ويتوسطها الحرم (السيلا)،وهو مأوى صنم الرب الرئيسي. يحيط بالساحة رواق محمول على أعمدة ذات تيجان كورنثية، تتوضع في الرواق الغربي على صف واحد في زاويته الشمالية بقايا درج لولبي كان يؤدي إلى سطح الرواق، أما الأروقة الثلاثة الأخرى فهي ذات صفين من الأعمدة، في منتصفها حوامل لرفع تماثيل كبار الرجال تخليداً لهم. وفي الحرم نشاهد إلى اليسار بقايا أساس غرفة المائدة والمذبح، وإلى اليمين بقايا البركة المقدسة. يحيط بالحرم رواق أعمدة وتيجان بزخارفها الكورنثية من البرونز المذهب، وتم حمل سقف الرواق على جسور ضخمة من الحجر المنحوت نقشت عليها مشاهد دينية وأسطورية وزخارف حيوانية ونباتية وهندسية.

معبد نبو

معبد نبو

يقع معبد نبو غربي قوس الشارع الطويل المعروفة باسم “قوس النصر”، والرب نبو هو ابن الرب بل-مردوخ، وأمين سر مجمع الأرباب. بني هذا المعبد في القرن الأول الميلادي على شكل شبه منحرف(85×78×44×60م). وللمعبد سور خارجي داخله باحة وفي منتصفه حرم.

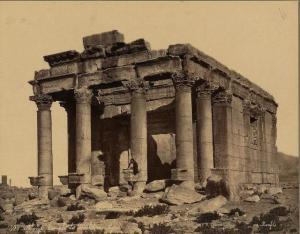

معبد بعلشمين

يقع في الحي الشمالي من المدينة، ويعود للقرن الثاني الميلادي، يتألف المعبد من حرم(سيلا) وباحتين شمالية وجنوبية بهما أروقة. عتبة الحرم تحمل ستة أعمدة بجبهة مثلثة، ويوجد على حامل العمود الثاني كتابة تدمرية مؤرخة عام130/131م.

معبد بعلشمين

معبد اللات

يقع في الحي الغربي من المدينة، ويعود إلى القرن الثاني الميلادي، يتألف من باحة مستطيلة يتوسطها حرم يتقدمه رواق من ستة أعمدة، اكتُشف فيه تمثال مرمري للربة اللات/أثينا، وتمثال أسد اللات.

معبد يلحمون ومناة

يقع في قمة الجبل الغربي (المنطار)، بني عام 88م، والجدير بالذكر أن يلحمون رب كنعاني، ومناة ربة عربية.

وفي المدينة العديد من المعابد منها معبد أرصو، معبد عشتار … وغيرها.

الحمامات

لها مدخل تتقدمه أربعة أعمدة غرانيتية، أقسامه (البارد والدافىء والحار) إضافة إلى قاعة مثمّنة الشكل تتوسطها فسقية مثمنة لترطيب الجو، ويلحق بها باحة للرياضة والاجتماعات أبعادها 22×20م ذات أروقة، تبلغ مساحة الحمامات 85×51م.

قوس النصر في تدمر

المسرح

بني المسرح على شكل نصف دائرة قطرها 20م، تحفّ به مدرّجات الباقي منها (13) درجة. أمام الأوركسترا تقع منصة التمثيل ذات الأبعاد (48×5/10)م.

الشارع الطويل

يمتد من المدخل الرئيسي لمعبد بل إلى بوابة دمشق، ويتألف من أربعة أقسام، يمتد الأول منها من بوابة المعبد حتى القوس، وهو ذو طابع ديني لقربه من المعبد الكبير. والثاني يمتد بين القوس والمصلّبة “التترابيل”. والثالث يمتد بين المصلبة وهيكل الموتى. والرابع ممتد حتى بوابة دمشق.

الآغورا في تدمر

مجلس الشيوخ

بناء مستطيل بداخله إيوان كالحنية له مدرّج على شكل نعل حصان. قد يكون هذا المجلس للتجار أو مركزاً لشيخ السوق.

الآغورا

يتألف من باحة مربعة مغلقة لها أحد عشر مدخلاً لتسهيل حركة الدخول والخروج، وبقايا منصة تستخدم للخطابة.

التترابيل

المصلّبة «التترابيل»

وهي مفترق الطريقين الرئيسيين في المدينة، تتألف من مصطبة تحمل أربعة قواعد يعلوها أعمدة من الغرانيت بينها تمثال فوق قاعدة، وفوق الأعمدة تيجان كورنثية وسقوف وأفاريز مزخرفة.

معسكر ديوقلسيان

يقوم المعسكر فوق الحي الغربي بكامله بما فيه القصر الملكي. أقيم المعسكر من قبل الإمبراطورين ديوقلسيان ومكسيميان والقيصرين قسطنطين ومكسيمنان في عهد هيروقليس.

الأسوار

إن التجارة الدولية الواسعة واحتمالات المستقبل هي التي جعلت تدمر تقيم سوراً دفاعياً متيناً، طول محيطه (6 كم)، وعرضه (280-3000)، بني بأحجار منحوتة، ويشبه شكل السلحفاة، وهو مدعَّم بأبراج مربعة.

الأعمدة التذكارية

في المدينة عدة أعمدة تذكارية منفردة، أقيمت في أماكن بارزة لتكون حافزاً للأجيال، وذلك بأمر من مجلس الشيوخ والشعب، للأشخاص المبرزين الذين ساهموا في ازدهار المدينة، وأنعشوا اقتصادها.

نبع أفقا «الحمام الكبريتي»

هذا النبع هو سبب نشوء مدينة تدمر ولا يزال شريانها الحامل للخير في قلب الواحة، يتدفق الماء من كهفٍ في جوف جبل المنطار ويمتد أكثر من 350م، مياهه معدنية كبريتية، حرارتها ثابتة في كل الفصول (33 درجة سنتغراد)، ويصب (60 ليتراً) في الثانية.

الكنائس

في تدمر كنائس من القرن الخامس، إحداها قرب معبد بعلشمين يتقدمها رواق من ستة أعمدة، والثانية إلى الجنوب، كما توجد بقايا كنيسة ثالثة في الزاوية الشمالية لحمامات زنوبيا بين معبدي بل وبعلشمين.

هيكل الموتى

مدفن يعود لبداية القرن الثالث الميلادي، تتقدم المدفن عتبة يُصعد إليها بدرج يفضي إلى رواق معمد، فوقه جبهة مثلثة، عضاداته منقوشة بزخارف نباتية.

القلعة العربية في تدمر

قلعة فخر الدين

وهي الأثر العربي الأبرز في تدمر، تُنسب هذه القلعة إلى الأمير فخر الدين المعني الثاني في بداية القرن السابع عشر الميلادي. وقد يعود أصل هذه القلعة إلى زمن الحروب الصليبية، إذ بنيت في عهد صلاح الدين. يوجد في القلعة بقايا الجسر المتحرك الذي أقيم فوق الخندق المحيط بالقلعة (وقد استفاد بناتها من حجارة الخندق)، ويبلغ ارتفاع القلعة 150م عن سطح المدينة.

المدافن البرجية في تدمر

أنواع من المدافن في تدمر

المدافن البرجية

هي أقدم أنواع المدافن وتعود للقرن الأول قبل الميلاد، وهي مربعة الشكل ويقوم كل منها فوق مصطبة مدرّجة، ويتألف المدفن من عدة طوابق بينها درج حجري. وأجمل نماذج المدافن البرجية مدافن إيلابل ، ويمليكو، وكيتوت.

المدافن الأرضية

تعود للقرن الأول قبل الميلاد، وللمدفن مخطط ذو جناح رئيسي وأجنحة فرعية، كسيت من الداخل بطبقة من الجص، وعلى الجص نفذت بالألوان مشاهد من الحياة والأساطير وصور الموتى والزخارف الهندسية والنباتية والكتابات. وأجمل هذه المدافن مدفن الأخوة الثلاث ومدفن نصر اللات، ومدفن يرحاي وغيرها الكثير.

المدافن البيتية

تعود لنهاية القرن الأول الميلادي، يتألف المدفن من طابق واحد يتقدمه مدخل جميل وباب من الحجر المنحوت، في داخله باحة مكشوفة تحيط بها أروقة تحمل سقوفا، وحولها من الداخل مصاطب بنيت فيها المعازب، من أجمل هذه المدافن، مدفن عيلمي بن زبيدا، ومدفن القصر الأبيض، ومدفن قصر الحية.

الاقتصاد التدمري

جعل الاقتصاد المزدهر من تدمر واحدة من أمهات المدن في العالم القديم، وكانت في وقت ما قلب التجارة الدولية بين الشرق والغرب. وقد ولّدت تجارة القوافل طبقة ثرية من أصحاب القوافل تتباهى برفع عمائر ومدافن رائعة باذخة الزخرف، وخلقت في المدينة كل أسباب الحياة الراقية من مسرح وحمامات وقاعات ولائم. سمى العالم روستوفتسيف تدمر بـ “مدينة القوافل”، فكل تدمري حر ميسور كان تاجراً وبصورة أخص صاحب قافلة أو مشاركاً في نشاطها. كانت القافلة لب الاقتصاد التدمري، وقد أثرت القوافل على شكل تنظيم المدينة وعلى إنتاجها وعلى قوانينها المالية وعلى صورة حياتها اليومية.

شعب تدمر، اللغة والكتابة

الكتابة التدمرية

تشكل أسماء العلم التدمرية والطقوس والشعائر الدينية، وعدد كبير من الأرباب، برهاناً قاطعاً على أن الكثرة الساحقة من سكان تدمر وإقليمها هم من العرب، وقد احتفظوا بتقاليدهم العربية، وظل نظامهم الاجتماعي الأساسي نظام قوافل وتجارة قوافل. وكان التدمريون يستخدمون في كتاباتهم اللغة الآرامية التي كانت لغة الكتابة والمراسلات في آسيا الغربية منذ أيام الأخمينيين، وإن كانت آرامية تدمر تستخدم بعض المصطلحات والصيغ العربية.

وتعتبر النصوص التدمرية المنتشرة من بادية الشام إلى شمال إنكلترة أهم مصدر عن تدمر، أما في مدينة تدمر نفسها فقد عثر حتى اليوم على ثلاثة آلاف نص تدمري، بينها مئات النصوص المحررة بالتدمرية والإغريقية التي كانت اللغة الرسمية للحكم الروماني في سورية. أما النصوص اللاتينية في تدمر، فهي تعد على أصابع اليدين، وأقدم نص تدمري معروف يعود لعام 44 ق.م، وأحدثه يعود لعام 272م، وهو عام سقوط تدمر بيد الإمبراطور الروماني أورليان. والتاريخ السلوقي (تشرين الأول 312 ق.م) هو المنطلق في تأريخ النصوص التدمرية.

الديانة في تدمر

تتصف الديانة التدمرية بالاصطفائية والتوفيقية، وفي مجمع الأرباب التدمريين نحو ستين معبوداً، على رأسها الرب البابلي الأصل بل (مردوخ)، وقد وحّد في أيام اليونان والرومان بالرب زفس/جوبيتر، ومع بل يكون عادة الربان يرحبول (الشمس) وعجلبول (القمر). وكان للرب نبو ابن بل شعبية كبيرة في تدمر، أما الرب الكنعاني بعلشمين (رب السموات) فكان على رأس مجموعة أخرى من الأرباب. وكان التدمريون يتعبدون اللات والعزى ومنوه ورضو وشمس وغير ذلك من المعبودات العربية. وكان أهم مظهر من مظاهر الشعائر الدينية التدمرية الطواف حول الهيكل المركزي للمعبد، وحمل صنم المعبود على جمل تحميه قبة حمراء من أدم، كما هي العادة لدى بعض القبائل العربية أيام الوثنية، وكانت الكهنوتية منظمة، ولها درجات واختصاصات منها الحجبة، كما يستنتج من النصوص.

ياسمينة الأمل الاستفتاء السوري ـ السوريون يختارون لمحه عن مدينة الدريكيش تقديم الصديقه ياسمينة الامل الدريكيش مدينة سورية تعد من ضمن أقدم المصايف الجبلية في سوريا ، تقع على سفح جبل بركاني يرتفع حوالي 550 مترا عن سطح البحر، يوجد حول تلك المدينة العديد من المواقع الأثرية الهامة ، تتمتع المدينة بموقع جميل وبها العديد من ينابيع المياة المعدنية الطبيعية يقال أن أسم الدريكيش مشتق من الآرامية السورية القديمة بمعنى المحطة الصغيرة ، وفي المدينة ومحيطها العديد من ألأثار التي تعود لحقب زمنية مختلفة . للدريكيش دور هام في التاريخ الحديث ، وهناك العديد من الابطال والرجال الوطنيين خلال فترة الاحتلال العثماني والفرنسي و قد حاول الفرنسيين خلال احتلالهم سورية جعلها مركز للقوات الفرنسيه لكنهم عجزوا عن ذلك بسبب مقاومة الاهالي لهم “ثري كاش”..هي “دريكيش الحكم”

ياسمينة الأمل الاستفتاء السوري ـ السوريون يختارون لمحه عن مدينة الدريكيش تقديم الصديقه ياسمينة الامل الدريكيش مدينة سورية تعد من ضمن أقدم المصايف الجبلية في سوريا ، تقع على سفح جبل بركاني يرتفع حوالي 550 مترا عن سطح البحر، يوجد حول تلك المدينة العديد من المواقع الأثرية الهامة ، تتمتع المدينة بموقع جميل وبها العديد من ينابيع المياة المعدنية الطبيعية يقال أن أسم الدريكيش مشتق من الآرامية السورية القديمة بمعنى المحطة الصغيرة ، وفي المدينة ومحيطها العديد من ألأثار التي تعود لحقب زمنية مختلفة . للدريكيش دور هام في التاريخ الحديث ، وهناك العديد من الابطال والرجال الوطنيين خلال فترة الاحتلال العثماني والفرنسي و قد حاول الفرنسيين خلال احتلالهم سورية جعلها مركز للقوات الفرنسيه لكنهم عجزوا عن ذلك بسبب مقاومة الاهالي لهم “ثري كاش”..هي “دريكيش الحكم”

من قوالب الصبتملك إمكانات غير محدودة، وبحاجة إلى تطوير دائم، عن صناعتها قال: «هي عبارة عن خليط من الأتربة تحتوي على مجموعة لا تقل عن أربعة معادن، نستحضر أتربة من مناطق معينة تحتوي على مجموعة من المعادن ويتم تحليلها، فالأتربة التي تحتوي على الكلس لا تصلح لصناعة “القيشاني” لأنها تتفتت بعد إخراجها من الفرن، ثم نقوم بنخل الأتربة في “غربال زيرو” وتمر هذه الأتربة بثماني مراحل من التصفية حتى نصل إلى عجينة “القيشاني”، ثم نعجنها بحيث تتداخل الذرات ببعضها بعضاً، فترق العجينة بعدها ونحدد السماكة المطلوبة، كما للقيشاني الحر مساحة معينة لا تزيد على 25 سم، أما إذا تجاوزت هذا الحد فتكون قد خلطت بمواد أخرى، ثم نبدأ بالرسم على العجينة فتلون بألوان هي عبارة عن مجموعة من الخلطات وتوضع في الفرن ضمن درجة حرارة معينة لكل قطعة، فيتحكم الفرن بدرجة اللون المطلوب، الألوان يجب أن تكون معادنها أثقل من معادن الجسم،

من قوالب الصبتملك إمكانات غير محدودة، وبحاجة إلى تطوير دائم، عن صناعتها قال: «هي عبارة عن خليط من الأتربة تحتوي على مجموعة لا تقل عن أربعة معادن، نستحضر أتربة من مناطق معينة تحتوي على مجموعة من المعادن ويتم تحليلها، فالأتربة التي تحتوي على الكلس لا تصلح لصناعة “القيشاني” لأنها تتفتت بعد إخراجها من الفرن، ثم نقوم بنخل الأتربة في “غربال زيرو” وتمر هذه الأتربة بثماني مراحل من التصفية حتى نصل إلى عجينة “القيشاني”، ثم نعجنها بحيث تتداخل الذرات ببعضها بعضاً، فترق العجينة بعدها ونحدد السماكة المطلوبة، كما للقيشاني الحر مساحة معينة لا تزيد على 25 سم، أما إذا تجاوزت هذا الحد فتكون قد خلطت بمواد أخرى، ثم نبدأ بالرسم على العجينة فتلون بألوان هي عبارة عن مجموعة من الخلطات وتوضع في الفرن ضمن درجة حرارة معينة لكل قطعة، فيتحكم الفرن بدرجة اللون المطلوب، الألوان يجب أن تكون معادنها أثقل من معادن الجسم،  فرن الشوي للقيشانيفتطبيق الألوان يحتاج إلى خبرة وتجارب عديدة».

فرن الشوي للقيشانيفتطبيق الألوان يحتاج إلى خبرة وتجارب عديدة». القيشانيهنا تحتاج إلى استخراج ما نتيجة خلط المواد حتى تصل إلى اللون المطلوب».

القيشانيهنا تحتاج إلى استخراج ما نتيجة خلط المواد حتى تصل إلى اللون المطلوب».

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)