قلعة صلاح الدين

(سيون)

الموقع:

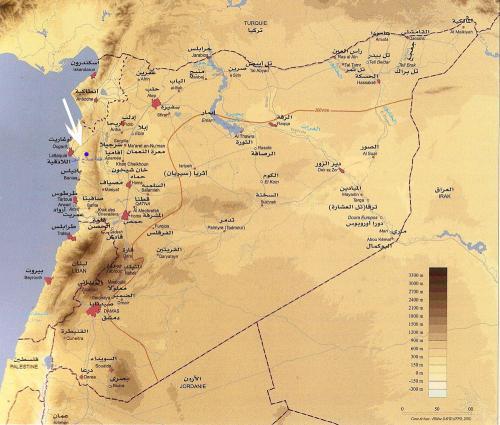

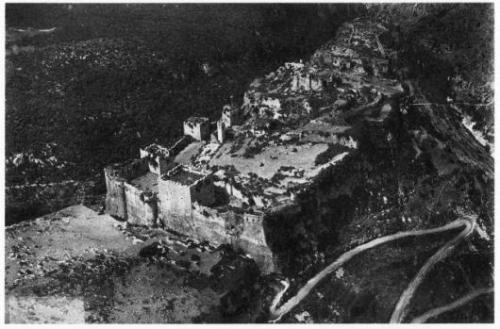

تعتبر قلعة صلاح الدين من أهم قلاع القرون الوسطى في سورية، وتقع القلعة على بعد حوالي 35 كم شرقي مدينة اللاذقية في منطقة الحفة (الشكل1)، وترتفع 410م عن سطح البحر، فوق قمة صخرية ممتدة طولاً، ويحيط بها واديان عميقان يجتمعان سوية تحت قسمها الغربي، وهي في منظرها العام أشبه ما تكون بمثلث متساوي الساقين متطاول الشكل ترتكز قاعدته في الجهة الشرقية، يبلغ طول القلعة740 م أما مساحتها فتزيد عن ستة هكتارات (الشكل2).

الدراسات التاريخية وأعمال التنقيب:

تعود الدراسة الأولى التي تناولت القلعة للعام 1913 إلى ماكس فان برشام «Max Van Berchem» وإدموند فاتيو «Edmond Fatio» وذلك خلال رحلتهما إلى سورية، حيث قام العالمان بنشر نتائج الرحلة ضمن كتاب تحدثوا فيه عن مجموعة من المواقع الأثرية التي تعود للعصور الوسطى، ومن بينها قلعة صلاح الدين وبقاياها[1]. تلاهما بعد ذلك إيكوشار«Marcel Écochard» خلال فترة الانتداب الفرنسي عام 1937 حيث تناول تحليل القصر الأيوبي والبقايا البيزنطية في القلعة[2] (الشكل3). وفي عام 1968 تناول جبرائيل سعادة في مقالته «تاريخ قلعة صلاح الدين» الدراسات السابقة وألقى الضوء على العديد من الأخطاء ضمن هذه الدراسات، وتطرق فيها إلى فترة الاحتلال الصليبي للقلعة معتمداً على المصادر الإسلامية[3].

وفي عام 1973 أصدر بول ديشامب «Paul Deschamps» الجزء الثالث من كتابه «القلاع الصليبية في الأراضي المقدسة»، حيث عرض في كتابه دراسة مختلفة عن تلك التي قدمها فان برشام، وتناول تحليل فترة الاحتلال الصليبي للقلعة والمنشآت المعمارية بالاعتماد على المصادر اللاتينية[4].

أما الدراسة الكاملة للموقع فكانت من قبل ميشوديل «B. Michaudel» عام 1998 في رسالة ماجستير بعنوان «قلعة صلاح الدين»[5] والذي تابع دراسته بإجراء أعمال تنقيب ضمن القلعة، وقبل أن نأتي على ذكر عمليات التنقيب نود أن نشير إلى الأعمال التي بدأتها مؤسسة الآغا خان بالتعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف، فقد تم تشكيل فريق عمل أجرى العديد من أعمال الترميم والتنقيب ضمن القلعة ونشر نتائج أعماله عام 2001، وشكلت تلك النتائج البدايات لإعادة إلقاء الضوء على القلعة، لا سيما بعد أن تم تسجيلها عام 2006 على لائحة التراث العالمي.

بعد ذلك تتابعت أعمال التنقيب والتوثيق في القلعة عام 2002 من قبل بعثة مشتركة سورية- فرنسية[6] قدمت نتائج مهمة عن فترات استيطان الموقع، ومنها ما يعود للعصر الحجري الحديث، كذلك عن عناصرها المعمارية سواء البيزنطية أو الإسلامية، ومن شأن استمرار الأعمال حتى الوقت الحاضر أن يقود إلى إلقاء الضوء عن تاريخ القلعة ومنشآتها بشكل أوضح لا سيما تلك المجهولة منها.

وصف القلعة في المصادر الإسلامية:

هناك الكثير من الرحالة والمؤرخين الإسلاميين الذين تحدثوا عن قلعة صهيون، ووثقوا الكثير من الأحداث التي عاصروها، لا سيما خلال العصرين الأيوبي والمملوكي وسنذكر بعض ما جاء في وصف هؤلاء المؤرخين للقلعة، ومنهم عماد الدين الأصفهاني[7] فيصف القلعة بقوله: «وهي قلعة على ذروة جبل في مجتمع واديين، بها محيطان من جانبين. الجانب الجبلي قد قطع بخندق عميق وسور وثيق، والقلعة ذات أسوار خمسة كأنها خمس هضاب ممتلئة بذئاب سغاب وأُسدٍ غضاب»[8] أما ابن شداد[9] فيصفها بقوله: «وهي قلعة حصينة في طرف جبل خنادقها أودية هائلة واسعة عظيمة وليس لها خندق محفور إلا من جانب واحد مقدار طوله ستون ذراعاً أو أكثر وهو نقر في الحجر، ولها ثلاثة أسوار دون ربضها وسور دون القلعة وسور القلة، كان على قلتها علم طويل منصوب…»[10].

ونلاحظ بأن ابن شداد قد أتى على تفصيل الأسوار أكثر من الأصفهاني. كذلك يصف ابن الاثير[11] القلعة ويذكر أنها «قلعة منيعة صعبة المرتقى على قرنة جبل، يطيف بها وادٍ عميق فيه ضيق في بعض المواضع، بحيث أن حجر المنجنيق يصل منه إلى الحصن، إلا أن الجبل متصل بها من جهة الشمال، وقد عملوا لها خندقاً عميقاً لا يرى قعره وخمسة أسوار منيعة…»[12] في حين ذكرها الدمشقي[13] بقوله: «وحصن صهيون حصن منيع قديم البناء يقال أنه من بناء أغسطس ملك رومية الكبرى المسمى قيصر وليس هو أغسطس صاحب التأريخ اليوناني»[14]. نلاحظ أن أغلب هؤلاء المؤرخين وصفوا موقع القلعة الحصين وأسوارها واستخدموا نفس التسمية، وإلى جانب ذلك أتوا على ذكر الكثير من الأحداث التي جرت ضمن القلعة وأسماء من أقام بها لا سيما خلال فترةصلاح الدين.

تسمية صهيون وتحريفها:

سمّيت القلعة باسم «قلعة صلاح الدين» في 10 آذار عام 1957م، وذلك تكريماً للقائد الأيوبي صلاح الدين الذي استطاع تحرير القلعة من الصليبيين عام 1188م، أما التسمية التي كانت تعرف بها القلعة فهي «قلعة صهيون» ولا تزال تعرف حالياً عند سكان المنطقة باسم «قلعة الصاونة»، وحاول بعض الباحثين ربطها بالصهاينة لغايات في أنفسهم، يعرفها الشعب السوري، فالتسمية التي عرفت بها القلعة خلال القرون الوسطى حسب المصادر التاريخية الإسلامية هي «صهيون» إلا أن اللفظ يختلف من شخص لآخر، وكانت قد وردت عند المؤرخين الغربيين من فترة أقدم باسم «سايون» و«سيون» و«سون»، وبالتالي ربما كانت هناك صعوبة باللفظ، وكان الحل بتحوير اللفظ وخصوصاً حرف السين. في هذا السياق نستدل على ذلك من خلال فرضية رينيه دوسو[15] «René Dussaud» الذي تحدث أن أول ذكر للقلعة يعود للعصر اليوناني، وذلك بالاعتماد على ما ورد عند المؤرخ الإغريقي أريان «Arrien» عند ذكره لجزيرة أرواد وماراتوس، بأن بناتها جاؤوا من المدن الكبرى في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد، «إلى جانب سيون ومريمين وكل المناطق التي تقع تحت سيطرتهم». في جميع الأحوال وإن كانت فرضية دوسو غير صحيحة، فإن تسمية صهيون الحالية التي تعرف بها المنطقة بشكل عام هي تسمية قديمة تم تحريف لفظها مع الزمن لسهولة استخدامها، وأريد أن أذكر مثالاً آخر يتعلق بهذا الموضوع، وهو أن سكان منطقة الحفة حيث تتوضع القلعة يعرفون في محافظة اللاذقية بأنهم من منطقة الصاونة (الصهاونة)، ويُقصد بذلك أنهم من منطقة صهيون (أي الحفة) ولا يزال هذا المصطلح مستخدماً حتى أيامنا هذه.

لمحة تاريخية:

تعتبر قلعة صلاح الدين من أجمل القلاع العسكرية وأكبرها خلال العصور الوسطى، وهي تمتد على قمة صخرية بشكل طولي وتنقسم إلى قسمين : قسم شرقي مرتفع فيه أغلب التحصينات الهامة والأماكن الدينية، وقسم غربي منخفض انخفاضاً ظاهراً عن القسم السابق ويضم بعض البقايا البيزنطية ويحيط به سور لا يزال ظاهراً حتى الوقت الحاضر، وإلى الشرق من القسم المرتفع تم الفصل بين القسمين بخندق نحت في الصخر (الشكل4).

تعود البقايا الأثرية الأقدم لمنشآت القلعة إلى العصر البيزنطي والتي لم يتبقى منها الكثير، خصوصاً بعد المنشآت التي تمت إضافتها في الفترات اللاحقة الصليبية والأيوبية ومن ثم المملوكية، وتتمثل تلك البقايا البيزنطية بنواة القلعة الأولى وكنيستين وبعض بقايا المباني المختلفة الوظائف، إلى جانب الخندق (الشكل5) حيث تعود بداية حفره لتلك الفترة، مع أجزاء من السور ما تزال ظاهرة في بعض الأماكن. وكان الهدف من القلعة البيزنطية حماية الممر باتجاه شمال سورية، وقبل وصول الصليبيين كان الحصن قد وقع بيد الحمدانيين في حلب ومن ثم تمت استعادته من قبل البيزنطيين الذين كانوا يسيطرون على شمال سورية، واستمر هذا الحال حتى قدوم الصليبيين واحتلالهم لمدينة اللاذقية ومناطقها في عام 1108م، إلا أن تاريخ وصول الصليبيين للقلعة غير معروف، ولم يتم ذكره في أي مصدر تاريخي، ويبدو أنهم عمدوا في البداية إلى تقوية الدفاعات العسكرية من خلال تدعيم القديم، ومن ثم شرعوا ببناء وسائل دفاعية جديدة خصوصاً الأبراج مع البوابات (الشكل6)، وقد تغيرت وظيفة القلعة بعد وصول الصليبيين فأصبحت لها مكانة سياسية واقتصادية وعسكرية عالية، خصوصاً بعد التحصينات والتوسعات التي أضيفت إليها، وغدت إقطاعاً لأحد الحكام الصليبيين ويدعى روبيرت لوليبرو «Robert le Lépreux» وقد ربط اسمه باسم القلعة حيث أصبح يعرف باسم «روبيرت سيد صهيون»، وكذلك الأمر لمن أتى من بعده حتى حررها القائد صلاح الدين الأيوبي.

في عام 1188م حرر القائد صلاح الدين الأيوبي القلعة من أيدي الصليبيين في ثلاثة أيام بعد أن دكت المجانيق القلعة وأحدثت أضراراً كبيرة في منشآتها، وما إن دخلها جيش صلاح الدين وتم تحرير المنطقة من الصليبيين حتى بادر إلى تدعيم القلعة من جديد لا سيما بعد الخراب الذي تعرضت له، وخصوصاً في قسمها الشرقي، ولا تزال هناك الكثير من المنشآت المعمارية المؤرخة على العصر الأيوبي ظاهرة حتى الوقت الحاضر كالأسوار وبعض الأبراج، وبقايا القصر والحمام، إلى جانب منشآت صناعية في القسم الجنوبي، كما تم خلال هذه الفترة استكمال حفر الخندق الشرقي، فزادت أهميتها خلال العصر الأيوبي وغدت مقر حكم سياسي وعسكري، وشكلت نقطة حماية للمنطقة بالكامل طوال عهد الأيوبيين حتى عام 1260م، عندما وصل المماليك إلى الحكم وأنهوا عهد الأسرة الأيوبية، حيث قام الظاهر بيبرس بتسلم القلعة في عام 1272م، إلى جانب القلاع والمواقع الأخرى التي كانت تحت حكم الأيوبيين، وكذلك تلك التي كانت لا تزال بيد الصليبيين، ومنها قلعتا الحصن وصافيتا. من تلك الفترة هناك العديد من البقايا لا سيما في القسم المرتفع، والتي تعود لفترة السلطان قلاوون حيث ظل أفراد الاسرة المملوكية يتناقلون القلعة فيما بينهم بسبب نشوء الخلافات على السلطة حتى عام 1500م وقدوم الاحتلال العثماني[16] الذي أنهى عهد المماليك عام 1516م، لتهجر بعد ذلك العديد من القلاع ومن بينها قلعة صلاح الدين، وبقيت القلعة طيلة قرون عديدة مهجورة وغطت أطلالها الباقية الأشواك والأعشاب البرية ونبتت الأشجار فوق أسوارها وحتى في أعلى أبراجها، وبقيت كذلك حتى بداية القرن العشرين وما بعد، عندما تنبه لأهميتها الرحالة وخصوصاً خلال فترة الانتداب الفرنسي، لتتابع بعد ذلك السلطات الأثرية السورية أعمال التنقيب والترميم والتأهيل للموقع لإعادة إحيائه وتسجيله كأحد مواقع التراث العالمي. إن أعمال التنقيب التي ما تزال مستمرة في الموقع ستكشف العديد من خبايا هذه القلعة وحوادثها التاريخية التي تشهد على بطولات الشعب السوري عبر تاريخه الطويل في وجه المستعمرين.

الحواشي:

[1] VAN BERCHEM M , FATIO E ; 1915, Voyage en Syrie, dans Mémoires publiés par les Membres de l’Institut Français d’archéologie orientale du Caire, Le Caire,2 vol.

[2] MICHAUDEL B ; 1998, Recherches sur les châteaux forts islamiques au Proche Orient. La Qal‘at Salāh al-dīn, Mémoire de D.E.A., Université Paris IV, Paris.

[3] SAADÉ G ; 1986 , “Histoire du château de Saladin”, Studii Medievali, 3e Série, IX, p.980-1016.

[4] DESCHAMPS P ; 1935, “Le château de Saône et ses premiers seigneurs”, Syria, XVI, 1935, p.73-88.

[5] MICHAUDEL B ; 1998.

6] تشكلت البعثة الأثرية المشتركة السورية – الفرنسية عام 2002م، حيث ناب فيها عن الجانب السوري جمال حيدر وعن الجانب الفرنسي بنجامن موشودويل وبمشاركة مجموعة من الاختصاصيين والمهندسين من كلا الجانبين.

[7] عماد الدين الأصفهاني: هو محمد بن محمد صفي الدين ابن نفيس الدين حامد بن أله، أبو عبد الله (1125- 1201 م).

[8] الأصفهاني، عماد الدين: 2004، الفتح القسي فى الفتح القدسي، دار المنار، ص 109، 111.

[9] ابن شداد: هو أبو المحاسن بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم بن شداد الأسدي الموصلي (1145- 1234م).

[10] ابن شداد: 1994، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسيفية، تحقيق جمال الدين الشيال، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص 90، 91.

[11] ابن الأثير: هو عز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري (1160- 1233 م).

[12] ابن الأثير: 1956، الكامل في التاريخ، م 12، دار صادر، بيروت، ص 10، 11.

[13] الدمشقي: هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي ومعروف أيضاً بشيخ الربوة (1256- 1327م).

[14] الدمشقي: 1865، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، مطبعة الأكاديمية الإمبراطورية، ص 208، 209.

[15] DUSSAUD R ; 1896, Voyage en Syrie (1895 et 1896), Revue archéologique, 12, Paris .

[16] MICHAUDEL B ; 1998.

SAADÉ G ; 1986 ,

MESQUI J ; 2001, Quatre châteaux des Hospitaliers en Syrie et au Liban, www.castellorient.com

اكتشف سورية