مدينة سمرقند إحدى حواضر الإسلام العريقة في المشرق الإسلامي، ومن أغنى المدن الإسلامية التي تزخر بالآثار والمعالم الحضارية الإسلامية، ومن أقدم مدن العالم في بلاد ما وراء النهر، ومن أهم مدن أوزبكستان.

ولقد ظلت عاصمة بلاد ما وراء النهر لمدة خمسة قرون منذ عهد السامانيين إلى عهد التيموريين، وحتى الثلث الأول من القرن العشرين. وأطلق عليها الرحالة العرب اسم “الياقوتة” الراقدة على ضفاف نهر زرافشان، وهي العاصمة الرائدة التي أعدها تيمورلنك لتحتل الصدارة في عهده ولسنوات طويلة من بعده، وتشتهر بالعديد من المعالم التاريخية والأثرية، وتضم مجموعة من المقابر القديمة والأضرحة والمباني ذات اللمسات الفنية الإسلامية.

المكانة التاريخية لمدينة سمرقند

وتحتل سمرقند -العاصمة التاريخية لأوزبكستان- الدرجة الثانية في الأهمية بعد طشقند، التي صارت عاصمة للبلاد منذ عام 1930م، وذلك لمظهر سمرقند الإسلامي الصارخ والضارب في عمق التاريخ، إلى جانب أنها كثيرة المساجد والآثار والبساتين، وهي تقع على نهر سيحون وسط البلاد، وشعبها متدين، وتشتهر بكثرة مزاراتها، فهي تضم رفات عدد كبير من الصحابة الذين استشهدوا في تلك الديار، وخاصة في فتح بخارى. وتعتبر إلى جانب طشقند وبخارى من أقدم مدن المنطقة، التي تعطي التاريخ الإسلامي معناه الأبرز، ففيها ازدهر الإسلام ومنها توسع وانتشر.

وظلت سمرقند تنافس بخارى على مدار التاريخ، وهي تفوقها جمالا وبهاء وروعة، وتجري تحت أسوارها الجداول، التي تصب من الجبال المجاورة صوب السهل المنبسط تحت أسوار سمرقند. ومع هذا التنافس بين المدينتين، إلا أنه “قد ظلت سمرقند من حيث الرقعة وعدد السكان أولى مدن ما وراء النهر قاطبة، حتى في تلك العهود التي كانت فيها بخارى عاصمة للبلاد .. وهذه المكانة التي نالتها سمرقند إنما ترجع قبل كل شيء إلى موقعها الجغرافي الفريد عند ملتقى الطرق التجارية الكبرى القادمة من الهند، مارة ببلخ، ومن إيران مارة بمرو، ومن أراضي الترك، كما أن ما امتازت به المنطقة من خصب فوق المألوف جعل من الميسور لعدد هائل من السكان أن يجتمعوا في بقعة واحدة”.

وتقوم سمرقند على الضفة الجنوبية لنهر الصغد (وادي الصغد – زرافشان)، في أعلى النهر، تقع على نشز من الأرض، على نحو من 150 ميلا شرق بخارى. عدد سكانها حوالي نصف المليون نسمة، وهي من أهم المدن في جمهورية أوزبكستان نشاطا زراعيا وتجاريا وصناعيا، ومناخها قاري كالمناخ السائد في آسيا الوسطى، وكانت من المدن الإسلامية الهامة في الجناح الشرقي لديار الإسلام.

وصف سمرقند

كانت مدينة سمرقند عاصمة إقليم الصغد، وكان الصغد يعد إحدى جنان الدنيا الأربع، وقد بلغ أوج ازدهاره في النصف الأخير من المائة الثالثة أيام السامانيين، وكانت أجلّ مدنه: سمرقند، وبخارى، ويمكن القول بأن الأولى كانت مركزه السياسي، بينما كانت الثانية عاصمته الدينية، إلا أن كلتا المدينتين كانتا في مرتبة واحدة، وتعدان قصبتي الصغد.

وقد وصف ابن بطوطة مدينة سمرقند بقوله: “إنها من أكبر المدن وأحسنها وأتمها جمالا، مبنية على شاطئ وادٍ يعرف بوادى القصَّارين ..، وكانت تضم قصورًا عظيمة، وعمارة تُنْبِئ عن هِمَم أهلها”.

قال المقدسي -المعروف بالبشاري- (ت نحو 380هـ): “سمرقند: قصبة الصغد، ومصر الأقاليم، بلد سريّ جليل عتيق، ومصر بهي رشيق، رخي كثير الرقيق، وماء غزير بنهر عميق ..، ذو رساتيق جليلة، ومدن نفيسة، وأشجار وأنهار ..، في الصيف جنة، أهل جماعة وسنّة، ومعروف وصدقه، وحزم وهمّه”.

وقال ياقوت الحموي (ت 626هـ) واصفا مدينة سمرقند: “وقالوا: ليس في الأرض مدينة أنزه ولا أطيب ولا أحسن مستشرفا من سمرقند، وقد شبهها حصين بن المنذر الرقاشي فقال: كأنها السماء للخضرة، وقصورها الكواكب للإشراق، ونهرها المجرة للاعتراض، وسورها الشمس للإطباق”.

ومن هذه الأوصاف نعرف أن مدينة سمرقند كانت من أعظم المدن حضارة في ذلك الوقت، فشوارع المدينة مرصوفة بالحجارة، ومبانيها مشيدة من الطين والخشب. وذكر بعض المؤرخين أن سكان المدينة كانوا حوالي مائة ألف أسرة، وذلك قبل استيلاء جنكيز خان عليها، بينما كان سكانها في عهد السامانيين قد جاوز النصف مليون، كما توقعه المستشرق بارتولد في كتابه “تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي”.

تاريخ سموقند

وإذا نظرنا لتاريخ سمرقند، نجد أن المؤرخين لم يستطيعوا تحديد الزمن الذي نشأت فيه المدينة، ولكنهم متفقون على أنها من أقدم مدن العالم، وأن عمرها يزيد على 2500 سنة، وذهب بعضهم إلى أن الذي بناها ذو القرنين الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، وهو الذي يعتقد البعض أنه الإسكندر الأكبر، بينما يرجِّح البعض الآخر أنه قورش مؤسِّس دولة الفرس (إيران).

ويبدو أن العرب المسلمين كانوا شديدي الاعتزاز بسمرقند، حتى إن ياقوت الحموي في موسوعته “معجم البلدان” يقول إن الذي بنى المدينة هو: شمر أبو كرب الملك العربي اليمني القديم، ثم تحرفت الكلمة إلى: شمركنت، ثم إلى: سمرقند.

وقد تعرضت المدينة عبر تاريخها الطويل لويلات وكوارث عديدة، حيث جرى تدميرها عدة مرات على يد جنكيز خان عام 616هـ / 1220م، ثم على أيدي الأوزبك حوالي منتصف القرن الخامس عشر الميلادي. وكانت قبائل الأوزبك حتى هذه الفترة لم تعتنق الإسلام.

فقد احتل الإسكندر مدينة سمرقند عدة مرات إبان قتاله مع السبتاميين، وكانت سمرقند في عهد القواد الذين تنازعوا ملك الإسكندر، بعد تقسيم عام 323 قبل الميلاد، تابعة لولاية بلخ بصفتها قصبة الصغد، وقد وقعت في أيدي السلوقيين هي وبلخ عندما أعلن “ديودوتس” استقلاله، وتأسست المملكة الإغريقية البلخية في عهد أنطيوخس الثاني، ومن ثم أصبحت معرضة لهجمات برابرة الشمال.

وغدت سمرقند من ذلك الوقت حتى الفتح الإسلامي منفصلة عن إيران من الناحيتين التاريخية والاقتصادية، وإن ظل التبادل الثقافي بينها وبين البلاد الغربية متصلًا.

مدينة سمرقند من الفتح الإسلامي إلى الآن

بدأ الفتح الإسلامي لبلاد التركستان بعد معركة نهاوند الشهيرة التي حسمت الأمر مع الساسانيين عام 21هـ، في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولقد اندفعت الجيوش الإسلامية بعد هذه المعركة الفاصلة في أرجاء فارس بقيادة الأحنف بن قيس رضي الله عنه، وسارت جيوش الأحنف ففتحت هرات (شمال غربي أفغانستان)، ثم مرو (عاصمة خراسان). وفي عام 31هـ أثناء عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه فتح الأحنف طخارستان، وهي ولاية كبيرة في أعالي جيحون.

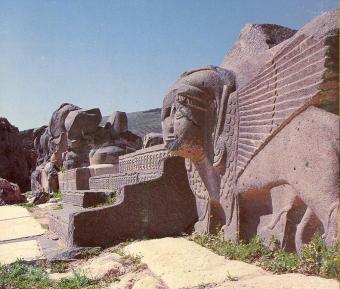

وتم فتح مدينة سمرقند لأول مرة سنة 56هـ في عهد أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، تحت قيادة سعيد بن الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وممن استشهد في هذه المعركة قثم بن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقام له أهل سمرقند -بعد أن أسلموا- مزارا ومشهدا، يقال له (مزار شاه زندة)، أي: مزار السلطان الحي؛ لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ولازال مزاره قائما حتى الآن.

ولم يبدأ المسلمون توغلهم في بلاد ما وراء النهر توغلا منتظما إلا بعد أن عُيِّن قتيبة بن مسلم واليا على خراسان حيث وجد طرخون حاكما على مدينة سمرقند. وفي عام 91هـ / 709م تصالح طرخون مع قتيبة على أن يؤدي الجزية للمسلمين ويقدم لهم الرهائن، غير أن ذلك أغضب رعاياه فخلعوه، وحل محله إخشيذ غورك، واسمه بالصينية أو -لي- كيا، ولكن قتيبة أجبر إخشيد على التسليم في عام 93هـ / 712م بعد أن حاصر المدينة وقتا طويلا. وقد سمح له بالبقاء على العرش، ولكن أقيم في المدينة وال مسلم ومعه حامية قوية. وأمر قتيبة أن يبدأ ببناء المسجد الجامع، فتم بناؤه، وخطب الناس قبل أن يتحول منها إلى مدينة مرو. وغدت سمرقند هي وبخارى قاعدة للفتوح الإسلامية الأخرى ونشر الإسلام في البلاد.

وفي عام 204هـ / 819 م. أعطى الخليفة المأمون العباسي ولاية ما وراء النهر وخاصة سمرقند لأبناء أسد بن سامان، وظلت منذ ذلك الحين دون أن تتأثر بفتن الطاهرية والصفارية في أيدي بيت سامان إلى أن قضى إسماعيل بن أحمد على سلطان الصفارية عام 287هـ / 900 م، وأسس الدولة السامانية فأتاح بذلك لما وراء النهر قرنا من الرخاء والازدهار لم تر له مثيلا إلا بعد ذلك بخمسمائة سنة أيام تيمور وخلفائه المباشرين. وقد ظلت سمرقند محتفظة لنفسها بالمكانة الأولى بصفتها مركز التجارة والثقافة وخاصة في أنظار العالم الإسلامي حتى بعد أن انتقلت القصبة إلى بخارى.

وقد حكم القراخانية سمرقند بعد سقوط الدولة السامانية (الإلكخانية)، ففي عام 495هـ / 1102م كان أرسلان خان محمد القراخاني صاحب السلطة على سلجوق سنجر وظلت سلالته قابضة على السلطة إلى أن أصبح القرة خطاي أصحاب الكلمة فيما وراء النهر بعد أربعين سنة، عندما انتصر القرة خطاي انتصارا كبيرا على السلطان سنجر السلجوقي في قطوان عام 536هـ / 1141م.

وفي عام 606هـ / 1209 م هزم خوارزمشاه محمد بن تكش الكورخانية. وحاصر جنكيزخان -خصم خوارزمشاه- سمرقند بضعة أشهر بعد أن عبر نهر سيحون في طريقه من بخارى التي دمرها تدميرا تاما. ومن حسن حظ هذه المدينة أنها سلمت في ربيع الأول عام 617هـ / مايو 1220م. وسمح لعدد من أهلها بالبقاء فيها تحت حكم وال مغولي، وإن كانت قد نهبت وطرد الكثير من سكانها.

وكانت سمرقند في المائة والخمسين سنة التالية صورة باهتة لما كانت عليه من عز ومكانة، ثم أعيد بناء سمرقند في عهد تيمور لنك على مقربة من المدينة القديمة، ولم تستطع أن تستعيد مكانتها إلا بعد مدة مديدة. ولازالت آثار سمرقند القديمة باقية في تلال (أفراسياب) القريبة من سمرقند الجديدة الواقعة جنوبها. فبعد تفتت الدولة المغولية جاء تيمور لنك (737هـ / 1336م – 807هـ / 1405م)، الذي ولد في مدينة جنوب سمرقند، وأقام للتتار المسلمين مملكة كبرى، وأعاد عمارة طشقند، ولكنه لم يجعلها عاصمةً له، وإنما اختار تلك المدينة الساحرة (سمرقند) عاصمة له سنة 765هـ، وجمع لها علماء وأدباء وحرفيّي العالم الإسلامي لبناء حضارتها، وراح يزينها بكل آيات الروعة والفخامة. وكان اللون الأزرق هو اللون المفضل لتيمورلنك، الذي أصبح يعرف بلون الإسلام؛ مما جعل المدينة مغطاة بالبلاط القيشاني ذي اللون الأزرق بكل ما فيه من خيالات وتفرعات مع تداخلات اللون الأبيض والقليل من الأخضر.

وقد عمل تيمورلنك، خلال فترة حكمه، على إحياء هذه المدن من جديد، فبنى العديد من الآثار الإسلامية والمباني التاريخية، وتم استكمالها في عهد ابنه، وامتدت إمبراطوريته من الدردنيل إلى دلهي في بضع سنين، وشيد من ماله عددًا من المباني البديعة في سهول الإستبس، غير أن أعماله المعمارية كانت دائمًا ينقصها المهارات المعمارية والفنية، وفي أحيان أخرى مواد البناء الملائمة للتربة، لذا لم تصمد أمام الزمن فبدأت بعض المآذن والقباب في الانهيار في حياته، حتى جاء زلزال عام 1966م ليأتي على البقية الباقية.

وقد امتدت الدولة التيمورية من بعد تيمورلنك زمنًا، وحفلت بملوكٍ عظام، أشهرهم حفيده: الإمبراطور العلامة الفذ أولغ بك صاحب الموسوعة الفلكية “الزيج السلطاني”، والذي جمل هذه المدينة بقصره المسمى “جهل ستون”، وأنشأ مدرسة كبيرة لتعليم الرياضيات والفلك، وقام بالعديد من الإنجازات العلمية التي أعطت المدينة شهرة علمية، فاستطاع أن يصل إلى بعض الحسابات الفلكية التي تمكنه من معرفة كسوف الشمس، كما أمر بإنشاء مرصده الفلكي المشهور، الذي يأخذ مبناه شكلًا دائريًا بارتفاع 48 مترًا، وبذلك أصبحت المدينة قبلة الناس وياقوتة العلم.

وقد تقدم الإسلام من هذه البلاد إلى الصين والهند وروسيا ذاتها، حتى إن الأراضي الروسية ظلت خاضعة للسيطرة التترية الإسلامية لمدة ثلاثة قرون، بل كان دوق موسكو يدفع الجزية سنويًا لأمير بخارى. وبعد أن انهارت الدولة التيمورية، ورثتها الدولة الشيبانية في أوائل عام 911هـ / 1505م، والتي اتخذت بخارى عاصمة لها. كما أن قياصرة روسيا سرعان ما استردوا هذه المناطق الإسلامية وسقط أول حصن إسلامي وهو حصن آق مسجد في بلاد ما وراء النهر بيد الروس عام 1268هـ / 1852م.

وفي منتصف القرن السادس عشر وبينما كانت الدولة العثمانية تهدد وسط أوروبا وتزحف إلى إفريقيا وآسيا، كانت روسيا القيصيرية تهاجم المناطق الإسلامية حتى سقطت قازان في منطقة الفولغا، وبعدها دولة خانات ستراخان ثم مملكة سيبير المسلمة في سيبيريا، ثم اتجهت الجيوش الروسية إلى الجنوب إلى تركستان في القرن التاسع عشر. وتساقطت الخانات فيما وراء النهر الواحدة تلو الأخرى، حتى زحف ثمانية آلاف من جيوش الروس نحو سمرقند وعبروا نهر زارافشان في عام 1285هـ / مايو 1868م وسيطروا عليها في اليوم التالي، ودخل القائد كاوفمان العاصمة التيمورية القديمة، وكانت في ذلك الوقت في أيدي مظفر الدين أمير بخارى.

وبعد استيلاء الروس على بخارى وسمرقند همّشوا دور المدينتين، وجعلوا مدينة طشقند عاصمة لما وراء النهر. على أن مدينة سمرقند لم تكن في الفترة التي سبقت الغزو الروسي في وضع تحسد عليها، وقد زارها الشيخ عبد الرشيد إبراهيم أوائل سنة (1907م)، وقال في وصفها:

“إن المدينة القديمة والمباركة التي هي مركز آسيا الوسطى وزينة بلاد الدنيا -حسب تعبير أهلها- كانت في عهد من العهود عاصمة أقطار آسيا. أما اليوم: فهي أنقاض وخرائب للآثار الإسلامية القديمة. ويقدر عدد سكان سمرقند بسبعين ألف نسمة، كلهم من الأوزبك ..”.

وقال أيضا: “وكانت سمرقند مركزا للعلوم، وإن المراصد الضخمة كانت فخر وزينة هذه المدينة. واليوم فإن أنقاض مدرستي (ديللة جار) و(شيردار) العظيمتين شهود على تلك الحضارة، وفي الوقت الحالي ليس في سمرقند ما هو جدير بالمشاهدة سوى هذه الأبنية القديمة. أما الآثار والتحف القديمة: فقد نقلها الروس إلى بترسبورغ (ليينن غراد) بعد استيلائهم على المدينة، وإن الكتب الإسلامية القديمة والآثار المعمارية الجميلة الموجودة في مكتبة القيصر ببترسبورغ، كلها جلبت من سمرقند”.

وحين قام النظام الشيوعي عام 1342هـ / 1923 م في روسيا صارت سمرقند ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق حتى انهياره عام 1412هـ / 1991 م فصارت إحدى مدن جمهورية أوزبكستان المستقلة.

بعض ما أُلِّف في مدينة سمرقند

وقد أَلَّف في سمرقند وذكر تاريخ علمائها عدد من العلماء، منهم: الحافظ أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي الأسترآباذي (ت 405هـ)، وسماه (تاريخ سمرقند)، وهو مفقود. والحافظ أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري (ت 432هـ)، وسماه أيضا (تاريخ سمرقند)، وهو مفقود أيضا. والعلامة أبو حفص عمر بن محمد النسفي الحنفي (ت 537هـ)، وسماه (القند في ذكر علماء سمرقند)، وهو مرتب على الحروف، وقد طبع إلى حرف العين.

علماء سمرقند

وينسب إلى سمرقند من العلماء والمشهورين والمحدثين عدد لا يحصى، وقد بلغ عدد من ترجم لهم الإمام نجم الدين النسفي من حرف الخاء إلى حرف الكاف (1010) عَلَمًا. ومن المحدثين المعروفين بالنسبة إلى سمرقند: أبو الليث السمرقندي، وهو الفقيه المحدث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي (ت 375هـ)، صاحب كتاب (تنبيه الغافلين). ومنهم: أبو عمران عيسى بن عمر ابن العباس بن حمزة السمرقندي (كان حيا في قرب سنة 320هـ)، صاحب الإمام الدارمي، وراوي مسنده عنه. ومنهم: العلامة الإمام الرحال أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد السمرقندي الكوخميثني (ت 491هـ). على أن أشهر أعلام سمرقند من المحدثين هو الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد التميمي الدارمي (ت 255هـ)، أبو محمد السمرقندي، صاحب كتاب المسند والتفسير والجامع.

– كما نبغ من علماء سمرقند الكثير من الفقهاء، ومنهم: الفقيه أبو منصور الماتريدي: وهو نسبة إلى حي ماتريد، أو ماتريب، أحد أحياء سمرقند، وكان له أثر حاسم في تطور الفقه السني بالمشرق.

– الفقيه محمد بن عدي بن الفضل أبو صالح السمرقندي: نزيل مصر، سمع بدمشق أبا الحسن الميداني، وجماعة غيره، وروى عنه أبو الربيع سليمان بن داود بن أبي حفص الجبلي، وجماعة غيره.

– الفقيه أحمد بن عمر أبو بكر السمرقندي: سكن بدمشق، وقرأ القرآن وأقرأه، وكان يكتب المصاحف من حفظه.

– محمد بن مسعود السمرقندي المعروف بالعياشي صاحب التفسير المشهور، وكان من المحدثين والأطباء والنجوميين.

– ومن علمائها أيضًا علاء الدين السمرقندي، ونجيب الدين السمرقندي وكان طبيبًا معاصرًا لفخر الدين الرازي، وقتل بهراة لما دخلها التتار، ومنهم شمس الدين السمرقندي العالم والمنطقي والفلكي والأديب.

– وكذلك الفلكي المشهور قاضي زاده الرومي، أستاذ أولغ بك، الذي كان أحد أبرز الفلكيين في العالم خلال العصور الوسطى.

أسوار وأبواب تاريخية

وإذا نظرنا إلى معالم مدينة سمرقند الحضارية والمعمارية التي ترتبط بالتاريخ والحضارة الإسلامية في هذه المدينة، نجد الأسوار والأبواب التاريخية والمساجد والأسواق القديمة والأضرحة والأسبلة والمدارس التاريخية والمكتبات. فهناك سور تاريخي عظيم كان يحيط بمدينة سمرقند، وتفتح منه أربعة أبواب رئيسة هي: 1- باب الصين. 2- باب بخارى. 3- باب النوبهار. 4 – الباب الكبير أو باب كش.

مساجد سمرقند العريقة

ومن أهم معالم سمرقند الأثرية التي تشهد على تاريخ المسلمين في هذه المدينة، المساجد الكثيرة، التي حوِّل بعضها إلى متحف لتاريخ الفن والحضارة في أوزبكستان ومنها: المسجد الجامع، الذي شيد في أواخر القرن الرابع عشر في شرق ميدان ريكستان، ويطلق عليه اسم مسجد “بيبي خانوم” زوجة تيمورلنك الكبرى، ويعتبر من أهم آثار سمرقند، ويطلق عليه “جوهرة سمرقند”.

آثار شاه زنده

ومن آثار سمرقند أيضًا، منشآت شاه زنده: وهي تتضمن الكثير من المؤسسات والآثار الإسلامية، منها: ضريح “قثم بن العباس بن عبد المطلب”، وهو مجموعة من الأضرحة والمنشآت الدينية. ومجموعة كاملة من المباني أنشئت بأمر من الأميرة “ترمان آقا” زوجة تيمورلنك، وتضم مسجد (خانقاه) وضريح “ترمان آقا”، الذي لا يقل روعة وجمالًا عن أي ضريح آخر في “شاه زنده”، بل ويزيد عليها جميعًا ببوابة مكسوة بالفسيفساء ليس كمثلها بوابة أخرى. كما تضم هذه المجموعة حجرة متوسطة للخدمة.

ضريح الإمام البخاري

ومن أهم الأضرحة الموجودة بسمرقند، ضريح الإمام البخاري الواقع في ضاحية سمرقند عند مشارف قرية باي أريق، وقد دفن إلى جواره عدد من علماء بخارى، وأقيم بالقرب من ضريحه في أواخر السبعينات من القرن العشرين مسجد حديث.

قبر تيمورلنك

كما نجد قبر تيمورلنك، الذي يتميز بقبته الباهرة التي تعلو الضريح. وهي قبة فيروزية مضلعة ومكسوة بكم هائل من زخارف الفسيفساء، ويسمى هذا الضريح باسم “كور أمير” أو مدفن خلفاء الأمير تيمور. كما نجد أيضًا ضريح “طوغلوتكين”، وهي إحدى الأميرات المغوليات، وإلى جواره ضريح آخر عرف باسم “أمير زاده”، وبجانبه مصلى صغير اسمه “زيارة خانه”، وهناك ضريح الأميرة “شيوين بيكه آقا” شقيقة تيمورلنك. كما يوجد ضريح آخر لشقيقة أخرى لتيمورلنك هي الأميرة “تركان آقا”.

الورق السمرقندي

وقد اشتهرت سمرقند عبر التاريخ بالعديد من المنتجات الوطنية مثل المنسوجات والسجاد، إلا أن أشهر ما عرفت به هو “الورق السمرقندي”، وقد نقلت سر صناعته عن الصين، ولهذا الورق شهرة خاصة تميزت بها سمرقند عبر التاريخ، ولقد بدأت هذه الشهرة عندما قام أهل إقليم بخارى بثورة في عهد أبي مسلم الخراساني، فبعث بحملة قوامها عشرة آلاف رجل بقيادة زياد بن صالح، حيث قضى على الثورة في مدينة بخارى، واستمر في زحفه إلى أن أخضع أيضًا ثورة سمرقند، التي كان الصينيون يساندون الثوار فيها ضد العرب المسلمين، وقد وقع الكثير من الصينيين في الأسر وخيروا بين الرق أي العبودية وبين الحرية إذا علّموا المسلمين حرفة، فآثروا العتق وعلّموا المسلمين، ومن بين ما علّموهم صناعة الورق، ومع مضي الزمان تقدمت هذه الصناعة باستخدام الكتان والقطن في صناعة الورق الأبيض الناعم الجميل الذي وجد سوقًا رائجة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وبخاصة في عاصمة الدولة العباسية بغداد، فالورق صفحة من صفحات الفخر للإسلام والمسلمين، وقد كان معروفًا في جنوب شرق آسيا إلا أن العالم لم يعرفه إلا بعد أن تعلّمه المسلمون وانتقل من بلادهم إلى العالم كله.

وقد أنشئ أول مصنع للورق في بغداد حاضرة الخلافة العباسية بعد نصف قرن من إقامة مصانع الورق في سمرقند. وازدهرت هذه الصناعة في المدينة أيما ازدهار، ثم بدأ الصراع بين الورق المصري الذي كان يطلق عليه القراطيس أو القباطية وبين ورق سمرقند، الذي كان يطلق عليه الكاغد أو الرقوق الرومية. ولكن الكاغد السمرقندي تفوق على كل هذه الأنواع ولاقى رواجًا عظيمًا حتى عطلت قراطيس مصر والجلود التي كان الأوائل يكتبون عليها.

المدارس التاريخية في سمرقند

وتحتل مدينة سمرقند مكانة علمية كبيرة، فقد تميزت على مر العصور بالعديد من المدارس التي تدل على اهتمام أهلها بالعلم، كما تدلنا على الحالة العلمية التي كانت عليها هذه المدينة.

فهناك ثلاثة من أهم مدارس سمرقند التاريخية تقع في قلب ميدان ريجستان، وهو ساحة شهيرة، تحيط بها اليوم هذه المدارس الإسلامية الجميلة في زخارفها، وهذه الساحة هي قلب سمرقند، وكانت مركز السوق الرئيسة بالمدينة، حيث يلتقي بها ست طرق أساسية من طرق التجارة القديمة قبل غزو المغول، وكانت تستغل هذه الساحة في عهد تيمورلنك لعروض الجيش وللتجارة، ومع مجيء ولي العهد أولغ بك أعطى لهذا المكان طابعًا وأهمية ثقافية وعلمية، حيث أصبح رمزًا للعلوم.

والمدارس التي تضمها الساحة هي:

1- مدرسة أولغ بك: وهي ذات واجهة مهيبة وعالية، وتنتصب حول بوابتها مئذنتان عاليتان، وتظهر قبة في ركن جانبي، والكل حافل بالنقوش البديعة، وكانت المدرسة تضم (50) غرفة للدراسة والإعاشة، ويدرس بها حوالي مئة طالب، ثم ازداد العدد إلى أكثر من ذلك، وكان المبنى يشتمل على طابقين وأربع قباب عالية فوق قاعات الدراسة الركنية (درس خانه). وقد تولى أولغ بك بنفسه التدريس في هذه المدرسة.

2- مدرسة شيرا دار: وكانت في الأساس زاوية للصوفيين ومسجدًا لهم، ثم أقام حاكم سمرقند مكانها هذه المدرسة العظيمة الموجهة لمدرسة أولغ بك، ولكن الناظر إلى واجهتها لا يظنها مدرسة نظرًا للفخامة والعظمة والروعة المعمارية التي تتميز بها، لا سيما بابها وقببها والمنارتان اللتان انتصبتا بشموخ على مداخلها.

3- مدرسة طلا كاري: ويعود تاريخها إلى عام 1056هـ / 1646م، وهي المدرسة الذهبية الفخمة التي تمثل المضلع الثالث في ميدان ريجستان، ويلاصقها المسجد، وهي تتميز بفن معماري جذاب وبثروة في الألوان والزخارف.

وقد توقفت هذه المدارس الدينية والعلمية عن رسالتها الإسلامية بعد أن تحولت منذ عام 1336هـ / 1918 م إلى مبانٍ أثرية سياحية، وذلك بعد الاجتياح الروسي الذي كان يريد أن يمحو كل ما هو ذو صلة بالدين، محاولة منه في سلخ أهل هذه البلاد عن هويتهم الإسلامية.

المصادر والمراجع

– بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي.

– محمود سيد قمر: فصول في تاريخ الحضارة الإسلامية في آسيا الوسطى.

– محمد محمدي النورستاني: سمرقند، مجلة الوعي الشبابي.

– سمرقند: موقع تاريخ الحكام والسلالات.

– سمرقند: موقع يوسف زيدان على الإنترنت، إبريل 2007م.

– أحمـد أبو زيد: مدينـة سـمرقـند بوابة المشـرق الإسـلامـي، مجلة الرافد.

مع أحمد غازي أنيس

مع أحمد غازي أنيس