علاء جمال

جورج عشي مصور فوتوغرافي، باحث في علم الصورة الجمالية التوثيقية، المنتقاة من الأثر الخالد في التاريخ والطبيعة.. اتخذ من هذا الفن طريقاً منفرداً لنفسه، فزار العديد من دول العالم وانغمس في علومها وثقافاتها وأسس من أرشيفه البصري المختزن في الذاكرة مفهوماً محدثاً في الصورة الفوتوغرافية المعاصرة، وهو من الأسماء الأولى في “سورية” التي شكلت دعامة قوية في هذا المنحى.

وللتعرف إلى خصوصية العمل لدى المصور السوري، وواقع الفوتوغراف في “دمشق”، eSyriaمدونة وطن أجرت معه الحوار التالي، وذلك خلال لقائه في مقهى الروضة بمنطقة “الصالحية” “بدمشق”، في 4/11/2008

ـ دعنا أولاً نتحدث عن خصوصية العمل لديك؟

أنا إنسان يبحث عن الجمال قبل كل شيء، جمالية الصورة والتغيير فيها لأنها انعكاسات عن داخلي… عندما أًصور سماء فيها غيوم يكون هذا الجو الذي أحبه، الجو الذي يبشر بالمطر وفي ملأه الشمس والطبيعة.. كما أن التعبير الإنساني أهم شيء بالصورة الضوئية وخاصة إذا كان ممزوجاً بطبيعة ملائمة لهذا التعبير.

ـ ماذا عن الرسالة التي قدمتها لذاكرة المتأمل، ومخزونه المعرفي؟

الطفولة كانت سعيدة بألوانها وجوانبها.. وهنا موسيقى الماضي أحملها عبر صورتي الفوتوغرافية على أن تكون هذه الذاكرة مجسدة فيها حتى ولو كنت في عمر /70/ ، دائماً أبحث عن أماكن قضيت فيها طفولتي أصورها وأعيد تكوينها، إنها جزء من الرسالة التي أوصلها للمتلقي، ورسالتي انعكاس نفسي الداخلي، وما تحمله من مشاعر ورؤى جمالية لذاكرة الآخر. والصورة الفوتوغرافية ليست كاميرا تلتقط بل هي مشاعر تعيش في داخلنا، فأحياناً نرى أشياء جميلة لكننا لا نتفاعل معها وفي أحين أخرى تكون ما نتمناه.. كذلك الرسالة البصرية تقدم ما تحمله النفس من تلك المشاعر والتصورات..

تأمل المشهد البصري

ــ كيف يمكن برأيك للمصور الفوتوغرافي أن يحدد موقعه من العالم، ويفرض حضوره ومكانته؟

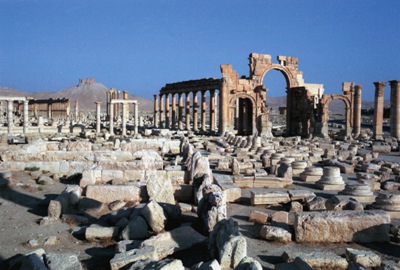

الامتداد نحو الخارج يجب أن يسبقه امتداد نحو الداخل، فلكي تعرف موقعك من العالم عليك أن تعرف ماذا لديك في بلدك.. فإذا زرت الأهرامات في “مصر” مثلاً ولم تكن تعرف “تدمر” أو قلعة “سمعان” في “حلب” أو المكان الأثري في التاريخ السوري لن تحسن تحديد هذا الموقع، والأحرى أن نكون ملمين دائماً بالمعارف والثقافات الموجودة لدينا في “سورية” حتى نتطلع على أعمال الآخرين في الخارج، ونحقق امتداداً له حضوره ومكانته.

ـ متعة الجمال الحسي في النفس، تعتبر من أهم المراحل في الفوتوغراف لاختيار المشهد وتحديده بدقة متناهية قبل تصويره، ما سبل الوصول إلى تلك المتعة بتصورك؟

قبل كل شيء يفترض أن تثق بالأدوات والأجهزة التي تتعامل معها، يقول البعض: «أن الكاميرا ليست مهمة وإنما الأهم عين المصور». وهذا كلام نصفه خاطئ فالعين التي ترى جيداً يجب أن يكون بين يديها أجهزة تعمل جيداً وتلبي جيداً، أو تقدم التأثير المطلوب سواء كان كاميرا أو فيلم أو محاليل إظهار أو ورق تكبير.. فبقدر مما تثق بأدواتك وأجهزتك وتتعامل معها بلطف ومحبة و تحسن الاعتناء بها بقدر ما تعطيك نتائج مرضية، ومن جانب آخر المفروض على المصور الفوتوغرافي أن يتأمل المشهد البصري الذي يصوره بعمق، وأن يكون في مخيلته بقدر ما أمكن، وأن يرقب امتداد الضوء عليه و درجات الجمال في انتشاره.. وما دام المشهد البصري ثابتاً، وليس هناك من شيء متحرك، فلديه متسع من الوقت للهدوء والتأمل.. وإخراج صورة ذات جمالية خاصة تعكس الجمال الحسي في نفسه، ولا مانع من أخذ عدة لقطات.. ثم الانتقاء منها.

حول الفوتوغراف في “سورية”

ـ متى بدأ “التصوير الضوئي” رحلته في “سورية”، وكيف ترى انفتاحه وحضوره في العالم؟

التصوير الضوئي موجود في “سورية” من قبل الاستقلال، وكانت هناك جهود فردية ودخلت السينما ضمن هذه الجهود لأنها تعتمد بشكل أساسي على الصورة الضوئية، ولكن العمل الجدي على هذا الموضوع بدأ في العام /1979/ وتحديداً عندما أقمنا معرض “الخمسة” أذكر منهم “مروان سليماني، وطارق الشريف”، والراحل “قتيبة الشهابي”، حيث طرحنا فكرة تأسيس نادي فن التصوير الضوئي في العالم العربي، وهذا الكلام موثق في الصحف العربية والأجنبية، وقطعنا مرحلة مهمة في الإنجاز بعد هذا التاريخ أهمها المعرض السنوي الذي كان يقام لفناني نادي التصوير الضوئي في “سورية”.. وفي كل عام كنا نتلمس قفزات نوعية تنم عن جدية من يتعامل مع هذا المجال.. أما عالمياً فلا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة يمكن فيها أن نشارك في نشاطات عالمية كمعارض للتصوير الضوئي.. فما زلنا مقصرين.

ـ ما أسباب تأخر الفوتوغراف في “سورية” برأيك؟

يعود السبب إلى كلفة هذا الفن وقلة دعم السلطة للفنانين الضوئيين، فحتى الآن لا نكملك مقراً لهذا النادي، حيث نجتمع في بيوتنا أو في المراكز الثقافية.. ونقتطع من لقمة عيشنا حتى نتابع العمل في هذه الهواية لحاضر المكان وتراثه وثقافاته..

ـ هناك العديد من الطامحين لأن يكونوا مصورين ضوئيين لكن الظروف حالت دون صعودهم، برأيك ما الطرق الكفيلة بإعادتهم إلى هذا المنحى؟

لو كان هناك مقر للنادي التصوير، مجهز بكافة الإمكانات الفنية من آلات تصوير وأجهزة طبع وغيرها لهؤلاء الطامحين بأن يكونوا مكانة في هذا الجانب وبدون مقابل يؤخذ منهم، وعملهم يكون بإشراف بعض الفنانين الفوتوغرافيين المتمكنين، حيث يتم توظيفهم ورعايتهم ومنحهم ملاحظات للتعاطي مع هذا الفن داخلاً وخارجاً.. لكان ذلك كفيل بإعادة الفكر إلى مساره الإلهامي الصحيح وبالتالي تحقيق الطموح.

ـ يعاني مجتمعنا من أمية حقيقة في الفنون الجميلة عموماً وأخصها التصوير الزيتي والضوئي، غير مدرك لقيمة الجانبين في تنمية الثقافة التذوقية والحسية، وعملية التوثيق للمكان، كيف يكمن معالجة هذا الموضوع؟ ومتى يمكننا أن نملك عين راصدة ومتذوقة للمشهد الجمالي؟

الصورة الفوتوغرافية توثيقية بالدرجة الأولى.. هي توثيق للمكان والجغرافية والتاريخ والعمارة والفنون.. ونرى أن أهم الناس في العالم من أطباء وعلماء ومهندسون يوثقون أعمالهم بالصورة الضوئية، حتى أن الصورة دخلت إلى جسم الإنسان عن طريق التصوير الشعاعي لاكتشاف المرض ومعالجته.. وفي “سورية” الاهتمام بهذا الفن التوثيقي ليس كافياً على أنه شهد اهتماماً في الوقت الراهن من خلال التكنولوجيا الحديثة، ومن جانب آخر ليس هناك مكان أرشيفي للنتاج الفوتوغرافي، والأرشفة أهم شيء في للتصوير الضوئي، أيضاً المسابقات السنوية لأجمل صورة ضوئية وأفضل مصور غير موجودة بعد، في الوقت الذي يجب فيه أن يُعتمَد هذا الفن في كل مجالات الحياة.. فتحقيق تلك الأمور ينعش هذا الفن، ويزيد في رغبة العمل والميل إليه، من هنا تأخذ العين الراصدة جزءً من حقها وتتسع دائرة الرؤية أكثر من حيث تذوق المشهد الجمالي، واختيار اللقطة البصرية كمشهد فوتوغرافي هام.

الحس التأثيري على العين

حول الفنان، قال المصور الضوئي أديب طيبا: «”جورج عشي” من الأسماء المهمة في مجال التصوير الفوتوغرافي السوري، فنان تشكيلي، وله كتابات في الشعر والصحافة.. إنه متذوق للرؤية الجمالية والمشهد البصري الأكثر تأثيراً في النفس، يرصده عبر تجواله سواء في الطبيعة السورية أو في المدن الأثرية أو في الخارج من حضارات العالم، كما أنه فنان مبدع في التصوير الفوتوغرافي القديم الأبيض والأسود، بل يعد ألف ياء الصورة الضوئية.. يطبعها بحمض فيلم أو يعالجها كيمائيتاً فتظهر كما يريد من جانب اللون والعمق الفني والحس الـتأثيري على العين البصرية، يصور الوجه الإنساني “البورتريه” ويمنحه أبعاده الاحترافية من حيث الرؤية والضوء.. له الكثير من الصور التوثيقية لمدينة “دمشق”، والطبيعة الصامتة والمدن الأثرية في محيطها».

ولد الفنان جورج عشي في منطقة “ضهر صفرا ـ طرطوس” في العام /1940/، تخرج في المدرسة الدولية “بلبنان” ـ قسم الديكور في العام /1972/، وحصل على دبلوم ديكور بامتياز، وهو عضو مؤسس رقم “1” لنادي فن التصوير الضوئي في “سورية”، وعضو في نقابة الفنون الجميلة “بدمشق”، وفي الاتحاد العام للفنانين التشكيليين العرب، وفي جمعية المؤلفين والملحنين والموزعين في “باريس” بصفة شاعر أغنية، ومدرس مادة التصوير الضوئي في كل من معهدي الآثار والمتاحف والفنون التطبيقية “بدمشق”، ومن الأعضاء المؤسسين للفرقة السيمفونية الوطنية لعام /1960/.

![صورة 019 [1600x1200]](http://www.almooftah.com/wp-content/uploads/2014/03/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-019-1600x1200-239x300.jpg)

![صورة 071 [1600x1200]](http://www.almooftah.com/wp-content/uploads/2014/03/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-071-1600x1200-237x300.jpg)

![صورة 072 [1600x1200]](http://www.almooftah.com/wp-content/uploads/2014/03/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-072-1600x1200-237x300.jpg)

![صورة 073 [1600x1200]](http://www.almooftah.com/wp-content/uploads/2014/03/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-073-1600x1200-237x300.jpg)

![صورة 074 [1600x1200]](http://www.almooftah.com/wp-content/uploads/2014/03/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-074-1600x1200-237x300.jpg)

![صورة 075 [1600x1200]](http://www.almooftah.com/wp-content/uploads/2014/03/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-075-1600x1200-237x300.jpg)

![صورة 076 [1600x1200]](http://www.almooftah.com/wp-content/uploads/2014/03/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-076-1600x1200-237x300.jpg)

معين حمد العماطوري

معين حمد العماطوري