ساحة الأمويين، ويظهر نصب السيف الدمشقي

وجانب من

مكتبة الأسدالفن التشكيلي في سورية

مع مطلع السبعينات ارتفع في ساحة الأمويين بدمشق نصب تذكاري، له واجهتان واسعتان من البلاستك الملون تمثلان أعلام الدول المشاركة في معرض دمشق الدولي درج الناس مع مرور الوقت على تسميته بـالسيف الدمشقي، وصار واحداً من أشهر رموز دمشق المعمارية وشعاراً للقناة الأولى في التلفزيون السوري، ومع تبدل وظيفة النصب بانتقال معرض دمشق الدولي إلى الغوطة كُلِّف الفنان إحسان عنتابي بتجديد واجهتيه اللتين صممهما الفنان عبد القادر أرناؤوط، فاستخدم الزجاج المعشق، واستبدل الأشكال الهندسية المجردة بشكل زخرفي يمزج بين النار والوردة ليكون هذا النصب واحداً من أهم وأكبر واجهات الزجاج المعشق في العالم.لقد تزامن التبدل الذي طال مفاهيم العمارة المحلية مع بدايات القرن العشرين الذي يعده نقاد الفن ومؤرخوه بداية الفن التشكيلي السوري المعاصر، إذ شهدت تلك الحقبة تحولات سياسية واجتماعية تركت آثارها في مسيرة الحياة التشكيلية، وبتأثير الفن الأوربي ظهرت في البدايات التيارات الواقعية التسجيلية والانطباعية، وعرفت الثلاثينات والأربعينات اهتماماً استثنائياً بالفن بتدريسه في المدارس واستقدام المدرسين من فرنسا، وسفر الفنانين السوريين إلى أوربا.

في عام 1940 أسست أول رابطة تشكيلية أقامت معرضاً جماعياً فنياً في كلية الحقوق، ثم تعددت الجمعيات التي تهتم بالفن التشكيلي بعد الاستقلال، وتجلى أول مظهر من مظاهر رعاية الدولة للحياة التشكيلية بإقامة أول معرض سنوي عام 1950، وزعت فيه جوائز لأفضل المشاركين، ثم صار تقليداً سنوياً.

مع استمرار الانطباعية في ازدهارها في خمسينيات القرن العشرين ظهرت اتجاهات جديدة، منها ما يسعى إلى فن معاصر له هويته العربية الخاصة من استخدام واستلهام الخط والزخرفة، ومنها ما يستند إلى التراث التشكيلي الثري في التاريخ الحضاري السوري. وقد أدى حدثان مهمان في أواخر الخمسينيات ومطلع الستينيات دوراً كبيراً في الحياة التشكيلية السورية، وذلك بإحداث وزارة الثقافة التي أوكل إليها مهمة رعاية الحياة التشكيلية، وتأسيس كلية الفنون الجميلة، التي خرَّجت في العقود التالية مجموعة من الفنانين المتميزين، وقد منح هذان الحدثان الفن التشكيلي السوري اعترافاً اجتماعياً بمكانته وأهميته، وبلغ مداه الأعلى بعد السبعينيات بحصول عدد من التشكيليين السوريين على أوسمة رسمية رفيعة، وإقامة المعرض السنوي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

تميزت العقود الأخيرة من القرن العشرين بتنامي الدعم الرسمي للحياة التشكيلية بافتتاح صالات للعرض وزيادة حجم اقتناء الأعمال الفنية لمصلحة متحف الفن الحديث المزمع إنشاؤه والقصور الرئاسية الحديثة، كما تم في المرحلة ذاتها دخول الجهات الخاصة على نحو واسع في هذا المجال، ولاسيما بافتتاح صالات العرض التي كان لها دور مؤثر في تنشيط الحياة التشكيلية، وإحداث بينالي (معرض يقام كل سنتين) المحبة في اللاذقية، ومعرض الشباب في دمشق إلى جانب العديد من ملتقيات النحت في دمشق وحلب واللاذقية، ومعرض دمشق الدولي.

إن أهم ما يميز الحياة التشكيلية السورية غناها بالاتجاهات والتجارب إذ إن الدولة لم تشجع اتجاهاً دون سواه، ولتعدد الحواضر التي درس فيها التشكيليون السوريون، واتساع صلتهم مع التجارب الفنية في أنحاء العالم، وميل الفنان السوري للبحث والتجريب والتجديد واستلهام التراث الإبداعي الثري لحضاراته وحضارات شعوب العالم، وثمة إجماع على تسمية توفيق طارق 1875-1940 رائد الفن التشكيلي السوري المعاصر، وهو مصور ومعماري درس العمارة ومساحة الأراضي في فرنسا، وقام بترميم بعض المآذن الأثرية ومنها مئذنة قايتباي في الجامع الأموي في دمشق التي أعاد تشييدها بعد الضرر الذي لحق بها من حريق نشب في الجامع في أواخر القرن التاسع عشر.

الحجيج، ومحمل الحج، من أعمال توفيق طارق

عني توفيق طارق بتصوير مشاهد الطبيعة والحياة والأوابد والوقائع التاريخية بأسلوب كلاسيكي استشراقي، وأشهر لوحاته لوحة «معركة حطين» المحفوظة في القصر الجمهوري بدمشق، وقد تبنى الأسلوب ذاته فنانون عدة جاؤوا بعده منهم: عبد الوهاب أبو السعود (1897-1951) وسعيد تحسين (1904-1985) وغالب سالم (1914) رائد الفن التشكيلي في حلب، وهو أول فنان سافر إلى إيطاليا لدراسة الفن في أكاديمية روما.في حين مالت الواقعية عند صبحي شعيب (1909-1974) نحو التعبيرية، اتجهت عند محمود جلال (1911-1975) إلى الكلاسيكية الحديثة، وإلى الانطباعية عند رشاد قصيباتي (1911-1990) ورشاد مصطفى (1911-1995) وعبد العزيز نشواتي (1912-2000) وزهير صبان (1913-1987) وخالد معاذ (1909-1919) وأنور أرناؤوط (1992-1911) وفتحي محمد (1917-1958) وناظم الجعفري (1918)، وإلى التجريد عند زاره كابلان (1911) وإسماعيل حسني (1920)، غير أن ريادة الاتجاه الانطباعي في سورية كانت من نصيب ميشيل كرشة (1900-1973) الذي زامن توفيق طارق ودرس التصوير الزيتي في مدرسة الفنون الجميلة العليا في باريس، وكان من أهم من سار على دربه نصير شورى (1920-1992) أحد أكثر الفنانين حضوراً في الحياة التشكيلية السورية، الذي درس التصوير الزيتي في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة وتنقل أسلوبه بين الواقعية والتجريد والانطباعية قبل أن يستقر على نموذج خاص به، واللافت للانتباه أن بعض فناني مرحلة الريادة قد زاولوا النحت إلى جانب التصوير الزيتي كما هي حال محمود جلال وفتحي محمد وصبحي شعيب، بيد أن أسلوبهم في النحت كان في أغلب الأحيان مختلفاً عن أسلوبهم في التصوير. إن تباين اتجاهات الفنانين وأساليبهم في مرحلة الريادة عموماً لم يخرج عن الواقعية التي ظلت مستمرة في الأجيال الفنية المتتالية بأشكال شتى من أعمال ميلاد الشايب (1918-2000) وغازي الخالدي (1935) فيصل العجمي (1935) وحيدر يازجي (1946) وأحمد إبراهيم (1950) وعبد المنان شما (1937) وخالد المز (1937) وجبران هداية (1946) وعلي خليل (1950).

من أعمال أدهم إسماعيل

إن أهم ما يميز المرحلة التالية لمرحلة الرواد في الفن التشكيلي السوري تعدد الاتجاهات التي كانت ترجمة مفاهيم فكرية تشكيلية تراوحت بين تأصيل الإبداع التشكيلي وتوثيق صلته بعصره. مَثّل أدهم إسماعيل (1923-1963) ونعيم إسماعيل (1930-1979) اتجاهاً يسعى لاستلهام الخط والزخرفة العربيين وكذلك الحكاية في صنع لوحة معاصرة، في حين استخدم عبد القادر أرناؤوط (1936-1992) الزخارف والكتابة العربية وبعض تقاليد الحرفيين في الرسم النافر.

من أعمال محمود حماد

وفي المسار ذاته اتجه فنانون نحو استخدام الكتابة العربية بصيغ مختلفة أُطلق عليها اسم (الحروفية) أهمهم: محمود حماد (1923-1988) الذي انتقل من الواقعية التعبيرية ليؤسس اتجاهاً تجريدياً يعتمد تحوير الحرف العربي إلى صيغة تشكيلية معاصرة، وسامي برهان (1929) وقد اعتمد في لوحته نصاً أدبياً يعيد صياغته برؤية تشكيلية، ومحمد غنوم (1949) وتقوم لوحته على حروف أو كلمات مكتوبة بالصيغة التقليدية يصنع تكرارها وتواترها وتبدل ألوانها تأثيراً بصرياً خاصاً لدى المتلقي شبيهاً إلى حد ما باتجاه فن الخداع البصري op art. وهذا الاتجاه يظهر بصيغة مختلفة في أعمال حسان أبو عياش (1943) الذي يؤسس لوحته على أشكال زخرفية هندسية ثلاثية الأبعاد.

من أعمال فاتح المدرس

وثمة اتجاه بالغ الأهمية ظهر بعد جيل الرواد على يد فاتح المدرس (1922-1999) الذي عدّت لوحته «كفرجنة» (1952) بداية اتجاهات التجديد في الفن التشكيلي السوري، وهذا الاتجاه، الذي وصف بالتعبيري حيناً وبالواقعي التعبير حيناً آخر، يستلهم موضوعاته وأشكاله من العلاقة بين الإنسان والمكان ومن التراث الحضاري على امتداد تاريخه وشواهده في سورية، وقد ظهر بأساليب مختلفة في أعمال عدد من الفنانين، منهم ألفرد حتمل (1934-1993) وأحمد مادون (1941-1983) ووحيد مغاربة (1942) وسليم شاهين (1943) ونذير إسماعيل (1948) وعلي مقوص (1955) ونزار صابور (1958) وعادل أبو الفضل (1956) وإسماعيل نصرة (1964)، وقد كوّنت المدن والقرى موضوعاً محبباً للمصورين السوريين، فظهرت دمشق في لوحات معظم فناني جيل الريادة وفي لوحات خير الدين الأيوبي (1918-2001) وقتيبة الشهابي (1939) وغازي الخالدي (1935) وأسعد عرابي (1941) وسالم الشوا (1932) وزياد الرومي (1938) وعز الدين همت (1938) وخالد الأسود (1990) ومروان البطش (1942) وعبد الحميد دبس وزيت (1946) وعبد الرحمن مهنا (1950) وأحمد إبراهيم (1950) وثائر حسني (1949) وماريو موصلي (1946) ووليد قارصلي (1943) ووضاح الدقر (1940) وهيثم كردي (1953) وفارس قره بيت (1963)، وكانت دمشق الموضوع الأقوى حضوراً في لوحات ممدوح قشلان (1929) الذي انفرد بأسلوب خاص يقوم على تقطيع المشهد إلى مساحات هندسية صغيرة تستوحي بشكل ما لوحات الفسيفساء برؤية حديثة تؤكد سطوع اللون والضوء وتمنح اللوحة تأثيراً بصرياً متميزاً، كما ظهرت حلب في لوحات محمد عساني (1975) ويوسف الصابوني (1945-2003)، وحمص في لوحات فاخر أتاسي (1935) وفريد جرجس (1946)، وحماة في لوحات مروان شاهين (1930) وعلي الصابوني (1940) ومصطفى الراشد نجيبه (1949) وغسان الصباغ (1944) وموريس سنكري (1956) وفايز عبد المولى (1975).

معلولا

من أعمال

لؤي كيالي

حظيت بلدة معلولا ذات البيوت المتشابكة المتسلقة على الجبال المحتضنة لها باهتمام واسع من المصورين ومنهم فاتح المدرس، وجورج جنوره (1930) وبطرس خازم (1935) وأحمد مادون ولؤي كيالي (1934-1978) وقد أسس الأخير أسلوباً واقعياً تعبيرياً خاصاً يعنى بتصوير الناس البسطاء في إطار من الصفاء البصري يلغي البعد الثالث وكثرة الألوان، ويعتمد الخطوط الواضحة اللينة والتبسيط في الأشكال، غير أن المدن كانت أيضاً موضوعاً لاتجاه واقعي أقرب إلى التجريد وأحد أفضل أمثلته لوحات غسان جديد (1946) عن طرطوس، ولوحات نزار صابور (1958) عن المدن الشرقية، ولوحات سهيل معتوق (1948) عن بيوت دمشق القديمة، ولوحات ناصر نعسان آغا (1961) عن البيوت الحلبية، ولوحات أمير حمدان (1955) عن البيوت العربية، ولوحات عون الدروبي (1943) عن بيوت حمص. وتلتقي تلك المجموعة من الأعمال مع لوحات فنانين آخرين اختارت تبسيط الشكل فنانين آخرين اختارت تبسيط الشكل الواقعي إلى حالة طفلية لطيفة مثل لوحات أحمد دراق سباعي (1935-1987) وبسام جبيلي (1946) وإسماعيل الحلو (1955) التي تجمع بين الناس والبيوت.

من أعمال

نذير نبعة

أحد أهم الأسماء التي ظهرت في مرحلة بعد الريادة نذير نبعة (1938)، وقد درس في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة وحافظ على حضور قوي ومستمر ومؤثر في الحياة التشكيلية السورية في عدة عقود عرفت فيها تجربته ببضعة تحولات مهمة من استلهام التراث الشعبي والزخرفة الهندسية إلى الواقعية الرمزية والرومنسية وصولاً إلى التجريد اللوني المستلهم من تأثيرات الضوء في المشهد الطبيعي، وشكلت فنون التصوير السوري في تاريخها وأشكالها المتنوعة مصدراً مهماً لتجارب الفنانين المعاصرين بدءاً من تقاليد التصوير الجداري في الحضارات السورية القديمة، مروراً بمفهوم فن الأيقونة السورية وصولاً على أسس فن المنمنمات، ويقف الياس الزيات (1935) في مقدمة من استعاد فلسفة الفن القديم في لوحة معاصرة مستثمراً في ذلك قدرته التقنية المتقدمة، وظهرت هذه الاستعادة بصيغ مختلفة عن ليلى نصير (1941)، وعند عدد من فناني جيل الثمانينات، مثل حمود شنتوت (1956) ونزار صابور (1958). وقد ظهر في مرحلة الستينات والسبعينات تيار مهم في فن التصوير الزيتي السوري ضم عدداً من الأسماء ذات التجارب المتميزة التي خطّت أهم ملامح هذا الفن، وتلتقي تجارب أصحابها عند قوة الخط والموازنة بين الرسم والتلوين ووضوح الهوية البصرية وصنع لوحة معاصرة باستلهام روح المفاهيم التقليدية للفن المحلي لجهة إلغاء البعد الثالث والتحكم بالمنظور وشغل معظم فراغ اللوحة، ومن أهم الأسماء التي تنتمي إلى هذا التيار غسان السباعي (1939) ونشأت الزعبي (1940) وهيال أبا زيد (1941) وأسماء فيومي (1943) وصخر فرزات (1943) وفائق دحدوح (1940) وفؤاد أبو سعدة (1946) وشبلي سليم (1949) وزهير حضرموت (1947) وشريف محرم (1954) وشفيق اشتي (1958) وأسعد فرزات (1959) وفادي يازجي (1966) ونسيم إلياس (1967).

من أعمال

أحمد معلا

ومع أنه يصعب في ظل غلبة الأساليب الخاصة على التيارات والمدارس الفنية الجماعية الفصل الحاسم بين أسلوب وآخر، فإن ذلك أمر لا غنى عنه من أجل دراسة اتجاهات الفن التشكيلي السوري، ويمكن على هذا تحديد تيارات أساسية أولها: الواقعية وقد ظهرت فيها، في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، عدة اتجاهات، أحدها دفع بها نحو الانطباعية مثل لوحات عماد جروة (1956) وعصام درويش (1952) وأحمد يازجي (1959) وعبد الرزاق السامان (1951). وآخر دفع بها نحو التعبيرية كما هي حال أعمال: مروان قصاب باشي (1934) وخالد المز (1937) وسعد يكن (1950) ونذير إسماعيل (1948) وإدوار شهدا (1952) وغسان النعنع (1953) وكرم معتوق (1947) وأحمد معلا (1958) وطاهر البني (1950) وصفوان داحول (1961) وجورج عشي (1940) وبشير بدوي (1960) ونعمت بدوي (1963) وخالد تكريتي (1964). وثالث دفع بها نحو التجريد مثل أعمال: نعيم شلش (1941) ورضا حسحس (1939) وعبد القادر عزوز (1947) ومأمون الحمصي (1949) ولبيب رسلان (1939) ومحمود جليلاتي (1949-2000) وهيثم شكور (1956) وعلي سليمان (1955). ورابع أخذت معه شكل الواقعية الدقيقة مع ميل أحياناً نحو السريالية كما في لوحات إحسان عنتابي (1945) وحسين حمزة (1940) وسارة شمة (1975).

من أعمال

غياث الأخرس

أما التيار الثاني فهو التيار الزخرفي الذي ظهر بدوره ضمن صيغ عدة منها ما اعتمد على الرموز البصرية التراثية، مثل أعمال غياث الأخرس (1937) ومصطفى فتحي ووليد الآغا (1953) ويعقوب إبراهيم (1956) وطلال عبد الله وجورد بيلوني (1956)، ومنها ما استعاد أساليب الرسم الشعبي كما في لوحات برهان كركوتلي (1938-2003) وعيد يعقوبي (1934) وأنور دياب (1939) وشلبية إبراهيم (1944)، أو مزج بين الأشخاص والبيئة المحيطة بهم ورموزها البصرية أمثال: ناجي عبيد (1928) وعاصم زكريا (1937) وتركي محمود بك (1939) ومحمد الحسن الداغستاني (1942) ويعقوب داود (1945) وعبد المعطي أبو زيد (1946) وجريس سعد (1934) وبرصوم برصوما (1947) ومحمود جوابره (1950) وزهير حضرموت (1949) ومحمد هدلا (1952) وعلي حسين (1956) وأنور الرحبي (1957) ونبيل السمان (1957) وزهير حسيب (1960).

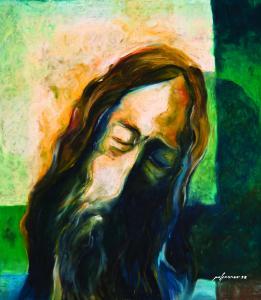

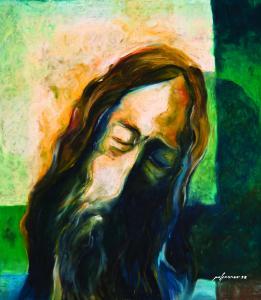

لوحة المسيح

من أعمال

ياسر حمود

وحرص بعض الفنانين على جعل المفاهيم الجمالية المحلية أساس لوحاتهم من تصوير المغولات اليدوية التي تبرز الذوق الجمالي للحرفيين المهرة وظهر هذا في لوحات: جليدان الجاسم (1946) وعلي الكفري (1947) وموفق مخول (1958) وعصام الشاطر (1967). وفي الإطار الواسع للتيار الزخرفي تتدرج التجارب التي اعتمدت الخط والزخرفة العربيين مع ما بينها من اختلافات أٍسلوبية بدءاً من إعادة صياغة الحرف والكلمة في لوحة معاصرة كتجارب محمود حماد وسامي برهان وسعيد طه (1951) مروراً باستخدام الكتابة العربية بأشكالها التقليدية العديدة كما هي حال لوحات محمد غنوم وسعيد نصري (1941) ومنير شعراني (1952) وصولاً إلى المزج بين الكتابة والزخرفة كما في تجارب عبد القادر أرناؤوط ومعد أورفلي (1934) وجمال بوستان (1942) وأحمد إلياس (1954)، وثمة اتجاه زخرفي أخير، استخدم أصحابه في لوحاتهم عناصر من الطبيعة وخاصة أوراق الشجر، وهو ما ظهر في لوحات محمد أسعد سموقان (1952).أما التيار الأساسي الثالث في فن التصوير السوري المعاصر فهو التجريد، وأحد الذين يعود إليهم الفضل في ازدهار هذا الاتجاه محمود دعدوش (1934) الذي أسس مع أخيه محمد في مطلع الستينات صالة للفن الحديث أتبعها بعدد من الصالات حملت اسم (أورنينا) مرحلة الريادة تجارب مهمة في تيار التجريد ومنهم: عبد الله مراد (1944) وجمال عباس (1941) ووليد الشامي (1949) وماجد صابوني (1944) وعبد اللطيف صمودي (1948) وعمر حمدي (1951) الذي انتقل من الواقعية التبسيطية ليقدم لوحاته في مساري التجريد والواقعية الطبيعية معتمداً في المرتين على قدرته المميزة بوصفه ملوناً بارعاً، وعلي سليمان (1955) وعبد الله خدام (1952) ومصطفى ناصر (1952) ومحمد بعجانو (1956) وضياء الحموي (1963) وياسر حمود (1963) وباسم دحدوح (1964) وأحمد برهو (1965) وسعد الله مقصود (1966) ومحمد صالح بدوي (1976) ووضاح السيد (1969) ومحمد العلبي (1971) وحسكو حسكو ونهاد الترك (1972) وعبد الكريم مجدل البيك (1973) وريما حمزة (1975). ولم تغب السريالية عن المشهد التشكيلي السوري فظهرت في أعمال روبير ملكي (1927) وكمال محي الدين حسين (1943) وعبد القادر عبدللي (1957) كما نسبت أعمال خزيمة علواني (1934) إلى السريالية مع أنها في واقع الحال تمثل أسلوباً خاصاً يجمع بين السريالية والتعبيرية، ويستمد بعض جذوره من التجارب العالمية الحديثة.

من أعمال

مروان قصاب باشي

لقد حافظ الفن التشكيلي السوري المعاصر على ما تميز به الفن السوري في تاريخه لجهة تبادل التأثير مع فنون العالم، وأسهمت دراسة بعض السوريين للفن في بلدان العالم بنقل تأثيرات فنون تلك البلدان إلى التشكيل السوري المعاصر ومن ثم زيادة غناه وتنوعه، فإضافة إلى الرواد الذين درسوا في إيطاليا وفرنسا درس عدد من فناني الأجيال التالية في مصر مثل غازي الخالدي وخالد المز وليلى نصير، ودرس علي السرميني (1942) في ألمانيا، وكان من أوائل من قدم لوحة معاصرة منفذة بالمينا على النحاس، وظهرت تأثيرات الفن الأرمني في الأعمال المبكرة لـخليل عكاري (1945) الذي درس في أرمينيا، وكذلك في منحوتات فارتكيس بارسوميان (1967)، فيما بقيت آثار التقبيرية الألمانية حاضرة بقوة في أعمال جورج ماهر (1945)، وكذلك تأثيرات الواقعية الروسية في أعمال ميلاد الشايب وعبد المنان شما وحيدر يازجي وعلي خليل وأحمد إبراهيم وفيروز هزي (1954)، كما أن عدداً من الفنانات الأجنبيات المتزوجات من سوريين كان لهن حضور واضح في الحياة التشكيلية السورية، مثل غريتا علواني (1945) ويلينا خليل (1963) والكا إبراهيم (1954) وفلادا ميليك (1967). وبالمقابل امتد المشهد التشكيلي السوري إلى بعض البلدان العربية والأوربية حيث يقيم ويعمل عدد من الفنانين التشكيليين السوريين المهمين أمثال: ربيع الأخرس (المملكة العربية السعودية) ومنير شعراني (مصر) وعبد اللطيف صمودي وطلال معلا (دولة الإمارات العربية)، ومصطفى يحيى (إيطاليا) وعمر حمدي (النمسا) وطارق مرستاني ومروان قصاب باشي (ألمانيا) وبطرس الرمحين ولطفي الرمحين وسامي برهان (إيطاليا) وعاصم الباشا (إسبانيا) وعز الدين شموط ويوسف عبدلكي وأسعد عرابي وصخر فرزات وبشار العيسى وزياد دلول وأمل مريود (فرنسا).ويلفت النظر في الفن التشكيلي السوري الحضور الأنثوي فيه وهو حضور جوهري وأصيل ومؤثر وغير منفصل عن توجهاته وتياراته وتطوراته.

من أعمال

ريما سلمون

وعلى امتداد العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين ظهر كثير من الأسماء النسائية في الحياة التشكيلية السورية كان لها حضورها المميز والمؤثر، منها: إقبال قارصلي (1925-1969) ولميس ضا شوالي (1935) وزهيرة الرز (1938) وخالصة هلال (1940) وليلى نصير (1941) وهند زلفة (1942) وأٍسماء فيومي (1943) وضحى القدسي (1944) وميسون جزائري (1946) ولجينة الأصيل (1946) وهالة مهايني (1947 وسهام منصور (1949) وسوسن جلال (1951) وسميرة بشارة (1952) ومها قواص (1954) التي شغلت موقع مديرة الفنون الجميلة في وزارة الثقافة منذ عام (2000)، وإميلي فرح (1954) وعتاب حريب (1954) وهالة الفيصل (1959) وجمانة جبر (1959) وسوسن الزعبي (1961) ونوار ناصر (1963) وريما سلمون (1963) ورباب أحمد (1970) وسارة شمة وريما حمزة، وشملت إبداعات المرأة مجالات الفنون التشكيلية المختلفة، ففي الحفر والغرافيك تميزت أعمال هند زلفه وعناية بخاري (1961)، وفي فن الخزف، ومع وجود أسماء فنانين مميزين فيه مثل عماد لاذقاني (1953) ومحمد إلياس (1981) كان الحضور النسائي الأميز والأوضح بفضل أعمال ضحى القدسي وإميلي فرح وآمال مريود (1953) ولم تغب المرأة عن فن النحت وكان لها حضور مهم في ملتقيات النحت وفي المعرض السنوي ومعرض الشباب، مثل عروبة ديب (1969) وأمل الزيات (1971) وحلا حوش (1971) وهناء ديب (1961) ونداء طنوس (1973) ووسام الحداد (1973).

من أعمال

مصطفى علي

بدأ فن النحت في سورية متأخراً عن فن التصوير لأسباب اجتماعية عدة على الرغم من التاريخ الثري لفن النحت في الحضارات التي قامت على الأرض السورية، وأول عمل نصبي حديث عرفته سورية كان تمثال الشهيد يوسف العظمة الذي أهداه المغتربون السوريون في المهجر إلى وطنهم الأم عقب الاستقلال، ويقوم اليوم في مدخل وزارة الدفاع بدمشق. ويعد فتحي محمد (1917-1958) رائد فن النحت السوري المعاصر، ومن أشهر أعماله تمثال الشهيد عدنان المالكي في قمة الشارع الذي يحمل اسمه بدمشق، والذي أُنجز في النصف الثاني من خمسينات القرن العشرين، غير أن الأعمال الأقدم لفتحي محمد تعود لأواخر الثلاثينات ومنها تمثال نصفي لـإبراهيم هنانو. ولم يشارك في المعرض الرسمي الأول عام 1950 أي نحات، وفي المعرض الثاني عام 1951 شارك ستة نحاتين بعشرة أعمال، ونال جوائز المعرض حسب التسلسل محمود جلال الذي كان له حضور مهم في النحت السوري المعاصر في العقود التالية، ومن أشهر منحوتاته «الثوري العربي» المنصوب حالياً أمام مبنى اتحاد الفلاحين بدمشق. وألفرد بخاش (1922) المصور والنحات، وجاك وردة (1913) وقد تتالى فوز النحاتين بجوائز المعارض اللاحقة، إذ نالها كل من عدنان رفاعي وعدنان إنجيله (1928) وخالد جلال وهشام المعلم ومروان قصاب باشي. كما شهدت المعارض الأولى مشاركات برهان كركوتلي ووديع رحمة، وبقيت أعمال النحاتين السوريين في الإطار الواسع للواقعية حتى مطلع الستينات حين عرض سعيد مخلوف (1925-2000) منحوتاته الأولى مستخدماً فيها الحجز والخشب ومؤسساً لاتجاه النحت السوري المعاصر يعيد صلته المقطوعة مع تراثه العريق. وقد تعمق هذا الاتجاه فيما بعد على يد نحاتين شابين هما أكتم عبد الحميد (1955) ومحمد بعجانو (1956)، وقد استضافهما سعيد مخلوف في محترفه بمعرض دمشق الدولي بعد تخرجهما من كلية الفنون الجميلة بدمشق عام (1981) التي قدمت لفن النحت السوري المعاصر عدداً من أهم أسماله، وأسهمت إسهاماً كبيراً في نموه وازدهاره، وقبيل نهاية الستينات بدأت الأعمال النحتية تنتشر في المدن السورية وتحمل أسماء عبد الرحمن مؤقت (1946) وعبد السلام قطرميز (1939) ومجيد جمول (1948) وعبد الله السيد (1941) ونزيه الهجري (1955). واتسعت في الوقت ذاته مشاركة الأعمال النحتية في المعارض الجماعية والفردية وقدمت أسماء مهمة في إطار التجديد والبحث عن الهوية الفنية الخاصة منها: أحمد الأحمد (1946) ومنذر كم نقش (1935) وعبد الحي حطاب (1943) وزهير دباغ، ونذير نصر الله (1946) وعاصم الباشا (1948) ولطفي الرمحين (1954) ونزار علوش (1947-2002) ومحمد ميره (1950) وأواخر السبعينات عرض مصطفى علي (1956) وماهر بارودي المتخرجان حديثاً من كلية الفنون الجميلة أعمالهما في معرض مشترك وصفه فاتح المدرس بأنه بداية انطلاقة جديدة في النحت السوري ما لبث أن أكدتها السنوات اللاحقة التي قدمت أسماء مهمة في النحت السوري مثل ربيع الأخرس (1951) وفؤاد دحدوح (1956) ومظهر برشين (1950-1995) وزكي سلام (1958) وسهيل بدور (1957) وغازي عانا (1955) وفيصل الحسن (1951) دنخا زومايا وصادق الحسن (1954) وطلال أبو دان (1953) وإياد بلال (1972) وفارتكس بارسوميان (1967) وعفيف آغا (1959) وعيسى ديب (1963) وغزوان علاف (1973) ومعروف شقير (1957).

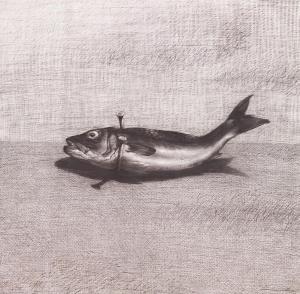

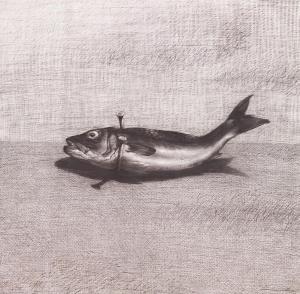

من أعمال

يوسف عبدلكي

أما فن الحفر فقد كان شبه غالب قبل تأسيس كلية الفنون الجميلة، وكان أيضاً فناً غير معروف عموماً، وقد اتجه قسم غير صغير من خريجي قسم الحفر بما فيهم أولئك الذين أتموا دراستهم التخصصية العليا فيه إلى التصوير الزيتي، ومع ندرة الأسماء التي ظلت تعمل في إطار تقنيات الحفر فإن حضور الحفارين في الحياة التشكيلية السورية هو حضور فاعل ومؤثر بفضل أهمية تجاربهم وغناها وتنوعها وارتقاء مستواها التقني والتشكيلي، وهو ما تؤكده أعمال: عز الدين شموط، ومصطفى الحلاج (1938-2001) وهند زلفه وعبد الكريم فرج (1943) وعلي سليم الخالد (1944) وخلدون شيشكلي (1944) ويوسف عبدلكي (1951) ونبيل رزوق (1949) ونذير نصر الله (1946) ومحد وهيبي (1947). وياسر صافي (1976) وتنضم إلى فن الحفر أعمال رسامي الكاريكاتور، وظهر بينهم عدد من الرسامين القديرين المتمكنين من تقنياتهم وموضوعاتهم وأساليبهم أمثال: عبد اللطيف مارديني وممتاز البحرة وعلي فرزات وعبد الهادي شماع ويوسف عبدلكي وفارس قره بيت وموفق قات وسعد حاجو وحسام وهب ورائد خليل.

==

المصدر:

– سعد القاسم، الموسوعة العربية.