التهجين مع أنواع أخرى

يمكن للذئاب أن تتناسل والكلاب المستأنسة، لتنتج هجيناً غير عقيم. يُقال أن هجائن الكلاب والذئاب تكون متمتعةً بصحة جيدة في أغلب الحالات، حيث أنها تتأثر بعدد أقل بأشواط من الأمراض الوراثية من العدد الذي تتأثر به سلالات الكلاب المستأنسة، ويعود السبب وراء هذا إلى عامل “قوة الوراثة”.[135] يفيد اتحاد الكلاب الذئبية الوطني (بالإنكليزية: National Wolfdog Alliance)، بأن 40 ولاية أمريكية تحظر ملكية، إكثار، أو استيراد أي كلب ذئبي، بينما تقوم ولايات أخرى بوضع بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بهذا الموضوع.[136] تنطبق ذات المسألة على معظم الدول الأوروبية والكثير من بلديات ومقاطعات الولايات المتحدة، التي إما تجعل تملّك الحيوان مسألةً مخالفةً للقانون، أو تقيد من حرية تربيته.[137] على الرغم من أن الذئاب تفتك بالكلاب في البرية، إلا أنه تمّ توثيق حدوث بعض حالات التزاوج بين ذئاب وكلاب وحشية عن طريق الاختبارات الوراثية، التي أظهرت أن بعض الجمهرات تحمل مورثات انتقلت إليها من سلف من الكلاب. يعتقد بعض العلماء أن هذا التهجين الطبيعي يُشكل خطراً محدقاً بجمهرات الذئاب النقية المعزولة، لا سيما وأن هناك بعضاً من القطعان المهددة التي وإن اختلطت بأي جمهرة هجينة، فسوف تكون قد اندثرت بطريقة أخرى. عادةً ما يحصل التهجين الطبيعي بين الذئاب والكلاب بالقرب من المستوطنات البشرية، حيث تقل كثافة الذئاب ويرتفع عدد الكلاب. إلا أن الدلائل الملموسة، كالخصائص المورفولوجية البارزة وتحاليل الحمض النووي للمتقدرات، تنص على أن القول بانتشار التهجين بين الكلاب والذئاب قول خاطئ، إذ أنها تُظهر ندرة حصول أي تزاوج بين النوعين في البرية.[10] يُقال في بعض الأحيان أن وجود زمعتين عند الذئاب البرية هو خير دليل على أنها ملوثة وراثيّاً من قبل الكلاب، والزمعة عبارة عن أصبع خامس لاوظيفي يظهر في قوائم الكلاب الخلفية، ويختفي عند الذئاب النقية ذات الأصابع الأربعة.[13] لوحظ أن هجائن الذئاب البرية في الإتحاد السوفياتي السابق، كانت تؤلف قطعاناً أكبر من قطعان الذئاب النقية، كما تمتعت بقدرة أكبر على التحمل عندما طاردت فريستها.[8] أظهرت الأبحاث الوراثية في جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس، أن الذئاب ذات الأهاب الأسود تحمل هذا اللون نتيجة طفرة برزت في بادئ الأمر عند الكلاب المستأنسة حديثاً وانتقلت لاحقاً إلى الذئاب عن طريق التهجين مع الكلاب التي غدت وحشية.[18]

ذئب أحمر أسير. أظهرت العديد من الأبحاث الوراثية أن هذه الذئاب عبارة عن هجائن بين الذئاب الرمادية والقيوطات.[138]

تتناسل الذئاب مع القيوطات لتنتج هجائن غير عقيمة كذلك الأمر، وهذا الأمر يطرح التساؤل المثير للجدل حول ما إذا كان يُمكن اعتبار كل منها نوعاً مستقلاً بذاته.[139]يُعرف نتاج الذئب والقيوط باسم “الذئب القيوطي” أو “القيئب”، وهو عادةً ما يكون حجمه وسطاً بين حجم أبويه، أي أكبر من قيوط نقي وأصغر من ذئب. أظهرت إحدى البحوث في ولاية ماين، أن 22 قيوطاً من بين 100 تم أسرها، تتحدر من أصول ذئبيّة، وكان أحدها يحمل خصائص مماثلة لخصائص الذئاب بنسبة 89%. تفترض إحدى النظريات أن القيوطات الشرقية الضخمة في كندا ليست سوى هجائن بين القيوطات الغربية الصغيرة والذئاب، التي التقت بها وتزاوجت معها منذ عقود، عندما هاجرت القيوطات من موطنها الغربي إلى منطقة نيو إنغلند.[140] كذلك، يقول بعض العلماء أن الذئب الأحمر ليس بنوع مستقل وإنما هو هجين أخر بين الذئاب الرمادية والقيوطات. وقد دعمت الأبحاث الوراثية الحديثة هذا الافتراض، حيث تبين أن الذئاب الحمراء لا تتميز وراثيّاًَ عن الذئاب الرمادية والقيوطات إلا بنسبة بسيطة، وقد ظهر أيضاً، من خلال احتساب المسافة الوراثية بين الأنواع الثلاثة، أن الذئاب الحمراء تأتي وسطاً بين الذئاب الرمادية والقيوطات، وأنها تُشابه هجائن الأخيرة قاطنة جنوب كيبيك ومينيسوتا. تبين من خلال تحاليل الحمض النووي للمتقدرات، أن جمهرات الذئب الأحمر الباقية، يتحدر أغلبها في الأصل من القيوطات.[138]

الصلة بالكلاب

تثير مسألة صلة الذئب الرمادي بالكلاب الجدال بين العلماء منذ سنين طويلة، على الرغم من أن معظمهم يرون الذئب على أنه السلف المباشر لجميع سلالات الكلاب المستأنسة. اعتبر حل هذه المسألة غاية في الصعوبة، بما أن فصيلة الكلبيات فصيلة حديثة النشوء وبسبب تناسل الأنواع المختلفة مع بعضها بسهولة، إلا أن دراسات القرابة الجزيئية تظهر حاليّاً أن الكلاب المستأنسة والذئاب قريبة من بعضها بشكل وثيق، وبناءً على هذا فإن جميع العلماء أخذوا يصنفون الكلب على أنه سلالة من الذئب الرمادي، يحمل الاسم العلمي “Canis lupus familiaris“. كذلك، فقد أظهرت التجارب في ألمانيا، على كلاب البودل والذئاب، أن الصغار الهجينة تولد غير عقيمة ولا تواجه صعوبة في التواصل مع بعضها أو مع أبويها حتى تلك التي ولدت بعد أجيال، وكذلك كانت النتيجة بالنسبة للوالدين، حيث تزاوجت مع بعضها تلقائيّاً دون أي قيد، ولم تواجه صعوبة في التواصل عبر الأصوات ولغة الجسد. تتعارض هذه النتائج مع تلك التي برزت من تزويج البودل بالقيوط وبنات آوى، إذ تبين أن خصوبة كل الهجائن أخذت تقل جيلاً بعد جيل، كما أخذ التواصل يصعب عليها شيئاً فشيئاً، وازدادت نسبة أمراضها الوراثية بعد 3 أجيال من التزاوج الداخلي. وبناءً على هذا، استنتج العلماء أن الذئاب الرمادية والكلاب تُشكل نوعاً واحداً.[141] أظهرت فحوصات الحمض النوويأن الكلاب المستأنسة والذئاب الرمادية وثيقة الصلة ببعضها، فكلاهما يمتلك 39 كروموسوماً، تُمثل 19000 مورثة، منتشرة على 2.4 مليارات كيلو قاعدة.[142] في عام 2005، تم إجراء دراسة لتحديد مدى الشبه الوراثي عند أفراد السلالات المستأنسة وبين تلك السلالات المختلفة، وبين سلالات الذئب الرمادي، عن طريق قياس درجة تواتر نوكليوتيد تعدد الأشكال المنفردة الخاصة بكل منها. بينت النتائج أن الكلاب المستأنسة من ذات السلالة كانت مشابهة بشدة لبعضها البعض، كما تبين أن السلالة المستخدمة في الدراسة، وهي من كلاب البوكسر، كانت قريبة بشكل كبير لسلالات مستأنسة أخرى، على الرغم من وجود بعض التفاوت بين السلالة والأخرى، فعلى سبيل المثال، ظهر بأن البوكسر أقل قرباً إلى كلاب الملموت الألاسكية من باقي السلالات. كما ظهر أنه الأقل من بين السلالات المستأنسة شبهاً بالكلبيات الأخرى، مثل الذئب الأوراسي والقيوط. وبناءً على هذا التحليل، يمكن القول بأن الفروقات الشكلية بين الذئب الأوراسي والكلب المستأنس هي ضعف الفرق بين سلالات الكلاب المستأنسة، وأربعة أضعاف الفروقات الموجودة بين أفراد سلالة مستأنسة معينة.[142]

الاستئناس

طالما كان هناك جدال قائم بين العلماء حول مسألة تشعب الكلاب المستأنسة من الذئاب، وحتى الآن ما زال تاريخ حصول هذا التشعب، كيفية حصوله ومكان ذلك، غير محدد بشكل قاطع. تظهر المستحثات التي عُثر عليها أن الكلاب انشقت عن الذئاب منذ 15,000 سنة، إلا أن هذا يمكن أن يكون قد حصل منذ فترة سابقة على هذا التاريخ بكثير. يقول معظم علماء الآثار أن الكلاب تشعبت من الذئاب في الفترة الممتدة بين 15,000 و35,000 سنة، وأن الاستئناس حصل نتيجةً لتغيّر نمط حياة البشر، إذ أنه في تلك الفترة بدأ الإنسان بالاستقرار وتوقف عن حياة الترحال. يتفق جميع العلماء أن التدجين حصل في أوراسيا، وأن الكلاب دخلت أمريكا الشمالية مع إحدى موجات الهجرة البشرية على الأرجح، منذ 12,000 عام فقط، وبالتالي فإنه يُفترض أن الكلاب انتشرت بسرعة فائقة في جميع أنحاء العالم.[143] لا تزال مسألة أي سلالة من الذئاب تتحدر منها سليلتها الأليفة موضع نقاش، فيقول البعض أن هذه السلالة هي السلالة التبتية، حيث أن القسم الأعلى من فكها السفلي يميل إلى الخلف كما في الكلاب المستأنسة، وعلى العكس من باقي سلالات الذئب الرمادي، بينما يقول آخرون أن السلالة الأكثر ترجيحًا هي السلالة الهندية بسبب حجمها الصغير وطبيعتها الأكثر وداعة.[144] يقول بعض الخبراء أن سلالات الشرق الأوسط وآسيا الجنوبية هي الأكثر احتمالاً لتكون أجداد الكلاب، إذ أنها تُصدر أصواتاً شبيهة بأصوات الأخيرة، كما أنها أصغر حجماً وأكثر وداعةً من السلالات الشمالية.[54]

الاختلافات الجسدية والسلوكية

تُظهر بعض سلالات الكلاب المستأنسة، مثل هذا التمسكان، شبهاً كبيراً بالذئاب، على الرغم من عدم ارتباطها بالأخيرة بشكل أوثق من باقي السلالات.

على الرغم من أن الكلاب والذئاب وثيقة الصلة ببعضها البعض، إلا أنها تُظهر عدداً من الاختلافات الجسدية والسلوكية. يقول بعض العلماء بعدم صحة النظرية القائلة بأن الكلاب تتحدر من الذئاب، بناءً على هذه الاختلافات بين الحيوانين،[3] بينما يقول أخرون أن غياب بعض الخصائص أو العادات عند الكلاب، مثل تقيؤ الطعام للجراء أو عيشها في قطيع ذو بنية الصارمة، ليس بدليل على خطأ النظرية، وإنما هو بمثابة “انحلال” لتلك الخصائص بسبب التزويج غير الانتقائي أو اللامسؤول لسلالات الكلاب المختلفة، كما أن الكثير من الكلاب، وبشكل خاص تلك التي تتحول إلى الوحشية، تظهر لديها هذه الخصائص، بينما تبقى غير بارزة عند غيرها.[141][145]

قد لا تُظهر الكلاب بعض أشكال السلوك الغريزي أو الاجتماعي التي تُظهرها الذئاب بسبب عدم وجود أي فرصة لها للقيام بذلك في محيطها الأهلي، وكذلك عندما تتحول إلى الوحشية أو تعيش حياة شبه وحشية، فإنها تبقى تُظهر اختلافات معينة عن أسلافها البرية. وفي دراسة مقارنة أجريت على الذئاب وكلاب البودل، قام العالم المختص بدراسة الذئاب “أريك زيمن” ومساعديه بتسجيل 362 سلوكاً مختلفاً تقوم به الأخيرة، 64% منها قامت به كلاب البودل باختلاف طفيف أو دون أي اختلاف على الإطلاق، بينما لم تُظهر أي سلوك مشابه لنسبة 13% الباقية. تبين من هذه الدراسة أن 23% من السلوكيات الذئبية موجود لدى الكلاب ولكن بشكل معدل بطريقة ملحوظة، فعند الإتيان بأي منها، أظهرت البودل عدم تركيزها على هدف معين وعشوائية وعدم فعالية انتقائها “لطريدتها”، تماماً كما هي الحال عند جراء الذئاب اللاهية أو العابثة. كذلك، فقد ظهر أن الكثير من تعابير الوجه والتعابير الجسدية التي تقوم بها الذئاب، كانت مبسطة بشكل كبير عند البودل أو غير بارزة على الإطلاق، فكانت الوضعيات العدائية والدفاعية لديها قليلة إلى حد كبير، وذلك بسبب كونها أقل خوفاً وعدائيةً، وأكثر تحملاً للكائن الذي يقترب منها كثيراً. وعلى العكس من الذئاب البالغة، التي تتفادى الاحتكاك الجسدي مع بعضها البعض عندما تنام، فإن كلاب البودل استمرت بالاستلقاء قرب بعضها عندما بلغت 8 أشهر من العمر أو ما يزيد عن ذلك بعض الشيئ، حتى في الأيام الحارة، عندما لا يكون هناك حاجة للتكويم من أجل الحفاظ على حرارة الجسد.[146] تعتبر الكلاب البالغة أكثر تقبلاً للغرباء من الذئاب البالغة، التي تصبح كارهةً للأجانب مع تقدمها بالسن. كذلك، فإن تقنيات القتال تختلف بين الكلاب والذئاب، فالأولى غالباً ما تركز على الهجوم على الرأس، العنق، والأكتاف، بينما تهاجم الثانية جميع أنحاء الجسد وتسبب ضرراً أكبر، كما تصد العديد من الهجومات المضادة.[147]

تمتلك الكلاب، المماثلة في حجمها لحجم الذئاب، جمجمةً ودماغاً أصغر بحوالي 20 و 10% على التوالي، وأسنان صغيرة بالمقارنة مع أنواع أخرى من الكلبيات.[15] تكون طواحن وأضراس الكلاب متراصة بشكل أكبر من الذئاب، كما أن أنماطها المستدقة أقل تعقيداً، وفقاعة طبلة أذنها أصغر بكثير.[148] تتطلب الكلاب المستأنسة سعرات حرارية أقل من الذئاب كي تستطيع البقاء، بما أن دماغها أقل حجماً، ويعود السبب في ذلك إلى أن اعتمادها على بقايا طعام البشر منذ القدم، أدى إلى التقليل من حجم الدماغ وقوة عضلات الفك اللازمين للصيد. يُعتقد أن السبب وراء ارتخاء آذان الكلاب هو ضمور عضلات الفك.[15] تبلغ أكف الكلاب في حجمها نصف حجم أكف الذئاب، وتميل أذيالها إلى أن تلتف نحو الأعلى، وهذه سمة غير موجودة عند الذئاب.[6]

الوضع الحالي والسابق

الانتشار الحالي لسلالات الذئب الرمادي المختلفة.

كانت الذئاب الرمادية أوسع الثدييات انتشاراً على سطح الكرة الأرضية سابقاً بعد الإنسان، حيث قطنت المناطق شمال خط العرض 15° و 12° شمالاً في أمريكا الشمالية وأوراسيا على التوالي.[149] وعلى الرغم من هذا الانتشار الواسع، فإن الذئاب اليوم تقطن قسماً صغيراً جداً من هذا الموطن السابق، بسبب تعدي البشر على موائلها وما ينجم عن ذلك من تدمير لمسكنها واحتكاك بينها وبين الإنسان يؤدي في نهاية المطاف إلى استئصالها محليّاً.[149]يظهر هذا الأمر بشكل جلي في المناطق المخصصة للتطوير والاستغلال في أوروبا، آسيا، المكسيك، والولايات المتحدة، حيث يتم تسميم الذئاب واضطهادها عمداً.[149]

صُنّفت الذئاب الرمادية على أنها معرضة للانقراض بدرجة دنيا من عام 1982 حتى عام 1994 من قبل الإتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة (IUCN). إلا أن قيام العديد من الدول بحمايتها وتغيير طرق استغلال الأراضي، والنزوح من الريف إلى المدن، أدى إلى زيادة أعدادها من جديد.[149]وبالإضافة إلى ذلك، أدت مشاريع إعادة الإدخال وإعادة التوزيع في أوروبا الغربية وغربي الولايات المتحدة، إلى زيادة عدد جمهرات الذئاب في تلك النواحي من العالم.[149] وكنتيجة لكل هذا، أعاد الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة تصنيف الذئب عام 1996 من نوع مهدد بدرجة دنيا، إلى نوع غير مهدد على الإطلاق.[149] تختلف اليوم حالة حفظ الذئاب باختلاف المناطق والدول التي تقطنها، فهي تحظى بحماية كاملة في بعض الدول، تُصاد لغرض الترفيه في دول أخرى، أو تتعرض للاضطهاد والإبادة في أماكن معينة بسبب اعتبارها خطراً يهدد المواشي والحيوانات المنزلية.

تعتبر الكثير من جمهرات الذئاب المحلية مهددة بالاندثار، على الرغم من عدم تهدد النوع ككل.[150] ومن المخاطر التي تواجه هذه الحيوانات قلة التنوع الوراثي وضيقه شيئاً فشيئاً، بسبب تبعثر الجمهرات وتفرقها، إذ أن الانفجار السكاني أدى إلى توسع رقعة الاستيطان البشري، الأمر الذي أدى بدوره إلى إيجاد جيوب معزولة من الذئاب تعاني من التناسل الداخلي. أظهرت الدراسات أن معدل الإنجاب عند الذئاب يرتبط بشكل مباشر بالتنوع الوراثي،[151] وأن الجمهرات المعزولة تتأثر بشكل كبير بإدخال الأليلات الجديدة إليها ولو كانت من ذئب واحد إضافي حتى.[150] يُعتقد أن إحدى الجمهرات المعزولة من الذئاب على الجزيرة الملكية في منطقة البحيرات العظمى بالولايات المتحدة تعاني من مضاعفات نقص التنوع الوراثي، ففي عام 1991 تبين أن عدد أفرادها تناقص من 50 إلى 12 ذئباً، وأظهرت الأبحاث أن هذا التراجع في الأعداد تزامن مع نقص الألزيمات مغايرة اللاقحة.[152]

يُعرف عن الذئاب أنها حيوانات تعاني من صعوبة التأقلم مع التغيير، وغالباً ما يُشار إليها على أنها نوعاً مؤشراً؛ أي نوع يرسم حدود منطقة بيئية أو يدل على وضع بيئي معين، كانتشار مرض ما، وجود تلوث أو منافسة بين الأنواع، أو تغير حاصل في المناخ. يظهر بأن الذئاب غير قادرة على التأقلم مع التوسع العمراني والحضري كما القيوطات، حيث يتبين أن المناطق التي شهدت انفجاراً سكانيّاً، شهدت تراجعاً في أعداد الذئاب.[15]

تمثيل الذئب الرمادي في الثقافة الإنسانية

في الفلكلور، الدين، والميثولوجيا

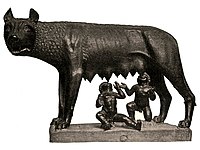

كان للبشر نظرات مختلفة ومتنوعة للذئاب عبر العصور، ففي بعض أنحاء العالم كانت هذه الحيوانات تُحترم وتُبجل، بينما كانت تثير الخوف والنفور في أماكن أخرى. اعتبرت الذئاب حيوانات موقرة في الميثولوجيا الألطية الخاصة بالترك المغول، وكان الكهنة الأرواحيين لتلك الشعوب يعتقدون بأنهم يتحدرون مباشرةً من الذئاب، وتناولت الأساطير التركية عدد من القصص التي لعبت فيها الذئاب دوراً كبيراً، ومنها الأسطورة التي تقول بان ذئباً رماديّاً قاد الأتراك إلى موطنهم المسمى “إرغنكون”، حيث ازدهروا وغزوا كل الشعوب المجاورة لهم.[153][154] كذلك، تنص الميثولوجيا الرومانية أن ذئبةً كانت السبب في بقاء مؤسسي روما، “رومولوس ورموس” على قيد الحياة، فقد كان عم الطفلين “آموليوس” قد أمر خادمه بقتلهما، إلا أن الأخير تردد وترك الصغيرين على ضفاف نهر التيبر، فحملهما النهر بعد أن فاض إلى ضفة أخرى حيث عثرت عليهما الذئبة، المعروفة باسم “لوپا – Lupa” باللاتينية، المقدسة عند إله الحرب “مارس”، وتبنتهما. تظهر الذئاب أيضاً في الميثولوجيا الفنلندية على أنها رمز للدمار والخراب، لدرجة أن اسم الذئب باللغة الفنلدية “سوسي – susi” يعني “شيئاً ليس له قيمة”. وفي الميثولوجيا الإسكندنافية تظهر 3 ذئاب أساسية: “فنرير” العملاق الابن البكر “للوكي” و”أنكربودا“، الذي قُتل على يد ابن أودين “فيدار”،[155] والذئبين “غيري وفريكي”، حيوانات كبير الألهة “أودين” المخلصة والتي قيل بأنها “فأل خير”.[156] كان قوم الآينوفي اليابان يعتقدون بأنهم وُجدوا في العالم عن طريق اتحاد كائن شبيه بالذئب وإلاهة.[157] ولعلّ أبرز الشعوب التي كانت تجل الذئاب هي الشعوب الأمريكية الأصلية، فقوم “التناينا” مثلاً كانوا يعتبرون الذئاب إخوة لهم ويقولون لكل ذئب “الأخ”،[6] وكذلك قوم “الباوني” المزارعين والصيادين الذين ربطوا الذئب بالذرة والبيزون؛ حيث كانت “ولادة” و”موت” نجمة الذئب، أي الشعرى اليمانية، تمثل انعكاساً لذهاب وإياب الذئب على طول درب التبانة، المعروفة عندهم بدرب الذئب.[10] كان العرب يشبهون الرجل القوي بالذئب لما يتحلى به من قوة، كما ووردت قصص كثيرة لأدباء عرب فيها ذكر للذئب مثل قصص ابن المقفع في كليلة ودمنة، كما وذُكر الذئب وصنف من قبل بعض العلماء مثل الجاحظ في كتاب الحيوان، وما زال البعض يُطلق على أولاده حتى اليوم اسم “ديب” و”ديبة”.

يرمز الكتاب المقدس إلى الذئب 13 مرة، غالبًا على شكل استعارات تدل على الجشع والدمار، وينص العهد الجديد على أن يسوع استشهد بالذئاب ليرمز إلى الأخطار التي كان تابعوه سيواجهونها لو لم يتبعوه، حيث قال: “أَنَا هُوَ الرَّاعِي الصَّالِحُ، وَالرَّاعِي الصَّالِحُ يَبْذِلُ نَفْسَهُ عَنِ الْخِرَافِ. وَأَمَّا الَّذِي هُوَ أَجِيرٌ، وَلَيْسَ رَاعِيًا، الَّذِي لَيْسَتِ الْخِرَافُ لَهُ، فَيَرَى الذِّئْبَ مُقْبِلاً وَيَتْرُكُ الْخِرَافَ وَيَهْرُبُ، فَيَخْطَفُ الذِّئْبُ الْخِرَافَ وَيُبَدِّدُهَا”.[158] كذلك فقد ذُكر الذئب في القرآن الكريم 3 مرات في سورة يوسف، عندما قال والد النبييوسف لأبنائه أنه خائف على ولده من أن يأكله الذئب إن ذهب معهم، فطمئنوه أن هذا لن يحصل، وعندما ذهبوا مع أخيهم ألقوه في الجب وعادوا قائلين لأبيهم أن الذئب أكله، حيث جاء: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾.[159]

ظهرت الذئاب كموضع خوف وكره في الفلكلور الأوروبي خلال عهد سيادة الكنيسة، على الرغم من أنها كانت تبرز في ذلك الحين أيضاً كرموز على شعارات وقمة العديد من العائلات النبيلة. تعطي معظم الشعوب أسماءً مذكرة لهذه الحيوانات على الأرجح، ومثال ذلك الاسم الإسكندنافي “أولف – Ulf“، الألباني “أوجكو – Ujku“، الألمانيواليديشي “وولف/ڤوولف – Wolf/Volf“، الإنكليزي “وولف – Wolf“، العبري “زئيڤ – זאב מצוי“، المجري “فاركاس – Farkas“، الصربي “ڤوك – Vuk“، الأوكراني“ڤوڤك – Вовк“، الروماني “لوپول – Lupul“، الفرنسي “لوو – Loup“، والبلغاري “ڤالكو – Вълк“. والذئاب بارزة أيضاً في الأمثال الشعبية، فالكثير من الأمثال الصينية تتناول الذئاب لتشير إلى شخص سيئ النية ذو هدف خبيث، فيُقال “قلبه كقلب الذئب” (بالصينية: 狼子野心) والتي تفيد ضمناً إلى استحالة إصلاح الأشخاص الأشرار بطبعهم، كذلك يُقصد بقول “قلبه كقلب الذئب ورئتاهكرئتيّ الكلب” (بالصينية: 狼心狗肺) الإشارة إلى شخص ناكر للجميل قام بالغدر بأشخاص كان قد ساعدهم سابقاً، وفي هذه الأمثال شبه بالمثل العربي السائد في بلاد الشام خصوصاً “اذكر الذيب وهيئ القضيب”، وفي هذا إشارة إلى حضور شخص غير مرغوب به يسبب إزعاجاً، يرغب المرء لو يتخلص منه. في اللغة الكازاخية 20 مثلاً شعبيّاً يتناول الذئاب، بينما في اللغة الروسية 253 مثلاً.[8]

الذئاب آكلة الإنسان

ذئبان من “قطيع بيريغور” الذي كان مسؤولاً عن مقتل 18 شخصاً وجرح العديد في مقاطعة بيريغور بفرنسا في فبراير من عام 1766.

عادةً ما تظهر الذئاب على أنها جبانة بحضور البشر، غير أن طريقة تفاعلها مع الناس غالباً ما تعتمد على تجاربها السابقة مع الأخيرة عوضاً عن غريزتها.[73][160] عندما تحظى الذئاب بالمساحة الكافية من المسكن، وبعدد كاف من الطرائد، وعندما يقوم البشر بصيدها بين الحين والأخر، فإنها تميل إلى تفادي الاحتكاك معهم إلى درجة أنها تتخلى عن فريستها عندما تشعر بدنو إنسان منها.[76] إلا أنه على الرغم من ذلك، تمّ توثيق العديد من الحالات التي هاجمت فيها الذئاب أشخاصاً أو تصرفت بعدائية تجاههم، كما عندما يقوم أناساً باستفزازها، أو عند اعتيادها عليهم، أو عند إصابتها بداء الكلب، خلطها بين البشر وكائنات أخرى، تعليمها الصيد للجراء، تهجنها مع الكلاب، وعند النقص الموسمي في مخزون الطرائد،[39][161] أما الهجوم غير المستفز من قبل ذئاب غير مكلبة فيندر وقوعها. كانت أغلبية هجومات الذئاب على البشر تقع تاريخياً خلال الفترة الممتدة بين شهريّ يونيو ويوليو، وتستهدف الأطفال والنساء،[39][74][162] وتقع هذه الهجومات في أماكن وخلال أزمنة متفاوتة، مما يدل على أن افتراس الإنسان ليس شائعاً عند الذئاب ولا يُمثل تصرفاً طبيعيّاً لها، بل هو عبارة عن سلوك يطوره ذئب منفرد أو قطيع معين ويعتاد عليه، ولا يزول إلا بقتل الحيوان.[163] عند مقارنة الذئاب بغيرها من الثدييات التي يُعرف عنها قتل الإنسان، فإنه يتبين أن قيامها بهذا الفعل قليل، مما يدل أنه على الرغم من كونها حيوانات خطيرة، فإنها لا تزال المفترسات الأقل تهديداً واحتمالاً بأن تفترس البشر.[39][163] كانت هجومات الذئاب ظاهرة منتشرة بشكل متقطع في أوروبا خلال العهود السابقة للقرن العشرين، فقد أظهرت الوثائق التاريخية أنه في الفترة الممتدة بين عاميّ 1580 و1830، قتل 3,069 شخصاً على يد الذئاب في فرنسا وحدها، وكان 1,857 شخص منهم قد قتلوا من قبل ذئاب غير مصابة بداء الكلب.[164] ومن أبرز القصص عن الذئاب القاتلة، قص وحش جيفودان، على الرغم من أن الحيوان المتهم بضلعوه في هذه الأحداث لا يزال غير معروف إن كان ذئباً بالفعل أم كائناً أخر شبيه به.[39] تفيد حاليّاً العديد من الوثائق بوقوع أحداث تضمنت افتراس الذئاب للإنسان في آسيا، ومن هذه الأحداث ما تفيد به ثلاثة ولايات هندية عن وقوع عدد من الهجومات، التي وثقها علماء أحياء مخضرمون، من قبل ذئاب غير مكلبة خلال العقود الأخيرة.[39][75] ففي مدينة هزاريباغ بولاية بيهار على سبيل المثال، أصيب 100 طفل بجروح وقُتل 122 منهم في الفترة الممتدة بين عاميّ 1980 إلى 1986.[75] وفي روسيا أيضاً تفيد الكثير من الوثائق بوقوع عدد من الهجومات، وبشكل خاص قبل الثورة البلشفية، وبعد الحرب العالمية الثانية؛ ففي الفترة الممتدة بين عاميّ 1840 و1861، وقع 273 هجوماً من قبل ذئاب غير مكلبة في مختلف أنحاء روسيا، أدت إلى وفاة 169 طفلاً و 7 أشخاص بالغين،[165] وكذلك كان الحال في الفترة الممتدة بين عاميّ 1944و1950، عندما قُتل 22 طفلاً ومراهقاً تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 سنة، في كيان كيروف أوبلاست الاتحادي.[166] أما في أمريكا الشمالية، فإن نسبة اعتداءات الذئاب على الإنسان تعتبر أقل من تلك الخاصة بأوروباوآسيا. كان هناك حملة أعلامية منتشرة في الكثير من أنحاء الولايات المتحدة، تهدف إلى حشد التأييد لمسألة ترعاها الولاية، ألا وهي وضع جائزة على رأس كل ذئب، وقد أدت هذه الحملة إلى خلق حافز اقتصادي جعل الناس يُبالغون في وصف الأخطار التي قد يتعرضون لها من قبل تلك الحيوانات؛ وقد أدى هذا بالتالي إلى بروز ادعاءات كاذبة أو مبالغ فيها عن هجومات قامت بها ذئاب.[6] إلا أنه ورد أيضاً بعض من التقارير التي تفيد بوقوع اعتداءات في أمريكا الشمالية، وذلك بسبب تعدي البشر بشكل مستمر على مسكن هذه الحيوانات. قام عالم الأحياء المتقاعد “مارك مكناي” بتجميع 80 وثيقة تفيد بوقوع لقاءات بين الناس والذئاب في ألاسكا وكندا، حيث قامت الذئاب بالاقتراب من البشر أو الهجوم عليهم، وتبين أن 39 حالة عدائية كانت قد وقعت من قبل ذئاب سليمة لا تشكو من أي علة صحية، وأن 29 حالة أخرى كانت عبارة عن اقتراب الذئاب من البشر دون أن تُظهر أي خوف ودون أن تتصرف بعدائية.[167]

افتراس الماشية والحيوانات المنزلية

لوحة “بانتظار شينوك” (بالإنكليزية: Waiting for a Chinook)، بريشة “تشارلز ماريون راسل”، وهي تُظهر ذئاباً تحاصر ثوراً وترهقه.

تميل حدة افتراس الذئاب للماشية أن تزيد في شهريّ سبتمبر وأكتوبر، أي في الفترة التي تبدأ فيها الإناث بتعليم جرائها الصيد. عادةً ما تُهاجم الذئاب الماشية وهي ترعى، كما لا يُعد اقتحامها للأراضي المسيجة والحظائر أمراً غير مألوف.[8] تُعتبر الخراف أكثر ضحايا الذئاب شيوعاً في أوروبا، وفي الهند يحل الماعز بدلاً منها، وفي منغوليا الأحصنة، وفي أمريكا الشمالية البقر والدجاج الرومي المستأنس.[10] غالباً ما تتجاهل الذئاب حجم أو سن الطريدة متوسطة الحجم كالخراف والماعز.[168] يقول الرئيس الأمريكي السابق “ثيودور روزفلت” أن ذئاب السهول الجنوبية الصغيرة كات نادراً ما تُهاجم الأبقار أو الثيران مكتملة النمو، وكانت تفضل الحيوانات الصغيرة أو المريضة منها، وعلى العكس من هذا، كانت ذئاب جبال الروكي الشمالية الضخمة قادرة على الفتك بالثيران البالغة بمفردها.[169]تشمل الجروح التي تلحقها الذئاب بالمواشي: كسوراً في الجمجمة، فصلاً للعمود الفقري، نزعاً للأحشاء، وتمزيقاً هائلاً في اللحم. تلجأ الذئاب أيضاً إلى قتل الخراف عن طريق عضها في حلقها تماماً كما تفعل القيوطات، ويُمكن تمييز طرائد القيوط عن طرائد الذئب، بأن الأخير يُمزق الأنسجة التحتية والخلفية بشكل أكبر. غالباً ما ترتكب الذئاب قتلاً فائضاً في المواقع التي يحبس فيها البشر مواشيهم،[168] فقد قام أحد هذه الحيوانات، الذي أطلق عليه اسم “ذئب أكويلا” (بالإنكليزية: Aquila Wolf)، في أريزونا، بقتل 65 خروفاً خلال ليلة واحدة، و 40 رأساً أخر في ليلة أخرى.[83] وفي بعض الأحيان ينجو البعض من المواشي من هكذا مذبحة، لكنها تكون قد تعرضت لتشويه بالغ، الأمر الذي يُسوّغ أحياناً اللجوء إلى القتل الرحيم.[83] قد يظهر لدى المواشي التي تعرضت لمواجهة مع الذئاب بعض المشاكل السلوكية، فقد قيل أن بعضها كان يهرع خارقاً السياج الشائك بمجرد سماعه لعواء الذئاب، أو يرفض الخروج إلى المرعى، مما يتسبب بفقدانه للكثير من وزنه،[8]كما أن هكذا مواش قد تصبح أكثر عدائية تجاه مربيها من البشر وكلاب الرعيان.[42] يصعب توثيق قتل الذئاب لإحدى رؤوس الماشية في معظم الأحيان، إذ أنها تقتات على كامل الحيوان بحال كان حجمه يُماثل أو يقل عن حجم العجل.[83] وفي بعض الحالات، لا تتأثر الماشية سلباً بمجرد هجوم الذئاب عليها؛ بل يكفيها الضغط النفسي الذي تتعرض له عند معرفتها بكونها مراقبة من قبل الذئاب حتى يحصل لها مكروه، حيث يجهض البعض منها، يكتسب الوزن بصعوبة، وتتراجع جودة لحمه.[42] قام الإنسان بتطوير العديد من الأساليب الأقل فتكاً أو غير الفتّاكة على الإطلاق، خلال العقد الأخير، لحماية الماشية من الذئاب، ومن هذه الأساليب: استخدام الرصاص المطاطي وحيوانات الحراسة،[170] كذلك فقد تبين أن التسجيل الصوتي لعواء الذئاب كان فعّالاً في إبعادها في حالة واحدة على الأقل.[27]

يختلف مدى افتراس الذئاب للماشية باختلاف المنطقة الجغرافية التي تقطنها؛ فهو يتراوح من كونه ضئيلاً، إلى كونه مؤثراً بشكل كبير على الاقتصاد المحلي. تُشكل خسارة الماشية لصالح الذئاب في أمريكا الشمالية نسبةً صغيرةً من إجمالي الخسائر، ففي الولايات المتحدة، يُلاحظ أن قتل الذئاب للمواشي ليس بجسامة نفوق الأخيرة لأسباب ناجمة عن تصرف الإنسان أو مفترسات أخرى.[171] وعلى الرغم من أن افتراس الذئاب للماشية لا يُشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لقطاع الزراعة وتربية الحيوانات في أمريكا الشمالية، فإنه يُعتبر أمراً كارثيّاً بالنسبة لبعض المربين الذين يرعون ماشيتهم في المناطق ذات الكثافة العالية من الذئاب.[172] يتبين من الإحصاءات التي أجرتها ولاية مونتانا لمعرفة عدد ضحايا الذئاب من المواشي بدءاً من عام 1987، أن 1,200 خروفاً وبقرة قتلت منذ ذاك الحين حتى الآن، ولا يُعتبر هذا الرقم كبيراً على الإطلاق، إذ أن 8,300 رأساً من البقر و 13,000 رأساً من الخراف نفقت لأسباب طبيعية في منطقة يلوستون الكبرى، في الفترة الممتدة من ذات التاريخ حتى اليوم. يقول الخبراء في مركز الذئاب الدولي (بالإنكليزية: International Wolf Center)، الواقع في ولاية مينيسوتا:

|

|

إذا أخذنا مسألة قتل المواشي بعين الاعتبار، نلاحظ أنه في عام 1986 كان عدد الذئاب يتراوح بين 1,300 و 1,400 ذئب، وكان يُقدّر وجود حوالي 232,000 رأس من البقر، و 16,000 رأس من الخراف في إقليم الذئاب بمينيسوتا. وخلال تلك السنة، قامت الأخيرة بقتل 26 بقرة، أي ما نسبته 0.01% من إجمالي الأبقار الموجودة، و 13 خروفاً، أي ما يُشكل قرابة 0.08% من مجموع الرؤوس. وكذلك كان الحال عام 1996، فكان هناك حوالي 68,000 كلب مستأنس يعيش ضمن نطاق منطقة الذئاب، وقُتل منها 10 كلاب فقط، أي ما نسبته 0.00015% من إجمالي الكلاب الموجودة. |

|

| —نهب الذئاب، مركز الذئاب الدولي، تلقين العالم دروساً عن الذئاب.[173] |

يُضاف إلى ذلك ما لاحظه صانع الأفلام “جيم داتشر”، الذي قام بتربية قطيع أسير من الذئاب، حيث تبين له أن الأخيرة تكون مترددة للغاية في الاقتيات على نوع من اللحوم لم تراه من قبل أو ترى ذئباً أخر يقتات عليه، الأمر الذي يُفسر ندرة افتراسها للماشية، إلا بحال كانت يائسة وتُعاني من الجوع بشدة.[174]

يستخدم الكثير من الرعاة كلاباً، مثل كلب مرمرة الراعي هذا، لحماية رؤوس ماشيتهم من الذئاب.

يختلف الواقع سابق الذكر بشكل كلّي في أوراسيا. ففي اليونان على سبيل المثال، بلغت حصيلة ضحايا الذئاب من المواشي في الفترة الممتدة بين أبريل من عام1989 ويونيو من عام 1991، 21000 رأساً من الخراف الماعز، و 2729 من البقر. وفي سنة 1998 بلغت الحصيلة 5894 رأساً من الخراف والماعز و 880 رأساً من البقر وبضعة أحصنة.[93] أظهرت دراسة حول نسبة المواشي التي تسقط ضحية للمفترسات في التبت، أن الذئاب هي أكثر الضواري اقتياتاً على الحيوانات المستأنسة، حيث أن 60% من الماشية يخسرها الرعاة لصالح قطعان الذئاب، يليها نمور الثلج بنسبة 38%، ثم الأوشاق الأوراسية بنسبة 2%. تبين أن الماعز يُشكل أكثر الطرائد المستأنسة المُفترسة شيوعاً، حيث كانت نسبة ما تقتله الذئاب منها تساوي 32%، يليها الخراف بنسبة 30%، القطاس بنسبة 15%، ثم الأحصنة بنسبة 13%، على الرغم من أن الأخيرة هي أكثر المواشي انتشاراً في التبت إلى جانب الماعز.[175] أفادت بعض الوثائق من كازاخستان عام 1987، أن الذئاب فتكت بما يزيد عن 150,000 رأس من الماشية في ذلك العام، و 200,000 أخرى في العام التالي.[8]

تعتبر الكلاب مصدراً رئيسيّاً لغذاء الذئاب في بعض المناطق، ففي كرواتيا مثلاً، تفيد التقارير أن الكلاب تُصاد وتُقتل بشكل أكثر من الخراف، وكذلك في روسيا، حيث يظهر أن الذئاب تحد من جمهرة الكلاب الوحشية على الدوام. وفي ولاية ويسكنسن بالولايات المتحدة، تدفع الحكومة تعويضاً أكبر لأصحاب الكلاب المقتولة مما تدفعه لأصحاب المواشي.[10] تفيد بعض الوثائق أن أزواجاً من الذئاب تقوم بافتراس الكلاب عن طريق قيام أحدها باستدراج الكلب إلى الآجام الكثيفة حيث يكمن له الذئب الأخر،[8] وفي بعض الحالات، أظهرت الذئاب عدم خوف غير معهود من البشر والمباني عند مهاجمتها للكلاب، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى ضربها ضرباً شديداً، أو قتلها.[176] يستخدم الرعاة كلاباً خاصة لحماية مواشيهم من الذئاب في الحقول، على أن وظيفة الكلاب الأساسية تتمثل في إخافة الذئاب فقط وليس قتالها،[177] ومن أبرز السلالات الضخمة التي يستخدمها الرعاة غالباً: كلاب الراعي الأناضولي وكلاب الأكباش وغيرها.

صيد الذئاب

تُصاد الذئاب لعدد من الأسباب، منها الترفيه، للحصول على فرائها، لحماية الماشية، ولحماية البشر في بعض الحالات النادرة. كان صيد الذئاب في العصور السابقة يُعتبر عمليةً تتطلب حشد الكثير من المال والرجال لإتمامها، إذ أنه كان يتطلب نشر عدة أمتار من الشباك ووجود عربات مخصصة لتشد الأخيرة، بالإضافة لأكواخ كبيرة مخصصة لتخزين وتجفيف الفراء. كان الخطر الذي تمثله الذئاب على كل من الإنسان والماشية هو ما برر تجنيد قرى كاملةً للقضاء عليها تحت طائلة المسؤولية، على الرغم من الضرر الذي كان يسببه للاقتصاد المحلي.[73] كانت بعض الشعوب، مثل قوم الأباتشي، تصطاد الذئاب كطقس من طقوسالبلوغ عند الفتيان منهم.[178] غالباً ما تُصاد الذئاب في الآجام الكثيفة، وتعتبرها الغالبية العظمى من الصيادين من أصعب الطرائد منالاً، وذلك بسبب طبيعتها المراوغة وحواسها الحادة،[179] ويُقال أن صيدها مماثل لصيد أسود الجبال في الصعوبة، وأنها أكثر حذراً منها في تقبل السم المتروك، أو الدخول في الأشراك المنصوبة. إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن الذئاب لا تدافع عن نفسها بنفس فعالية الدببة أو أسود الجبال الملاحقة.[169] تقوم بعض الذئاب بإظهار دهاء ومكر كبيرين، حيث تتفادى الأسر طيلة فترة طويلة من الزمن، فقد قام أحد الذئاب، المُسمى “الأصابع الثلاثة لمقاطعة هاردينغ” (بالإنكليزية: Three Toes of Harding County) بتفادي الأشخاص الذين لاحقوه في داكوتا الجنوبية طيلة 13 عاماً قبل أن يُقبض عليه ويُقتل في نهاية المطاف.[83] وكان هناك ذئب أخر أيضاً عُرف باسم “الخرّاق الحفّار” (بالإنكليزية: Rags the digger)، يقطن بالقرب من بلدة ميكر بولاية كولورادو، والذي كان يخرب العلامات الموضوعة لتعليم مكان الأشراك عن عمد، حيث كان ينبش الشرك المنصوب دون أن يُطلقه.[180] أما في الصيد الترفيهي، فتُقنص الذئاب في أواخر الخريف وبداية الشتاء عادةً، أي في الفترة التي يكون خلالها فرائها أكثر جودةً من ذي قبل، ولأن الثلج يجعل عملية تقفي أثارها أكثر سهولة.[179] قام البعض بقتل الذئاب لغرض الحصول على لحمها في بعض الأحيان، والذي قيل بأنه قاس وشبيه في طعمه بطعم الدجاج.[181]

على الرغم من أن صيد الذئاب مسألة مؤيدة في الكثير من الدول، إلا أنه يُثير جدالاً في دول أخرى، حيث يرى معارضوه أنه عمل شرير غير ضروري ومبني على مفاهيم خاطئة، بينما يرى مؤيدوه أنه ضروري للحفاظ على استقرار أعداد الطرائد الأخرى التي تجذب الصيادين، وأنه بمثابة تحكم بآفة من الممكن أن تؤذي البشر بحال ازدادت أعدادها عمّا هي عليه.[182]

إعادة الإدخال

يُقصد بإعادة إدخال الذئاب، إعادة توطينها في منطقة كانت تتواجد فيها سابقاً. ولا يُقدم العلماء والباحثون على إعادة أي قطيع لموطنه السابق إلا بحال كان هذا المكان ما زال يحوي مساحات شاسعة من البرية غير الملموسة، ونسبةً معينة من الطرائد المختلفة الكافية لبقاء جمهرة من الذئاب. لا يزال الجدال قائماً في أمريكا الشمالية، وغالباً ما يأخذ طابعاً حاداً، حول مسألة إعادة إدخال الذئاب المخطط لها في بعض الأماكن، أو في تلك التي أعيد أدخالها إليها. ففي المناطق حيث تكللت عملية إعادة الإدخال بالنجاح، مثل منطقة يلوستون الكبرى وأيداهو، لا يزال المعارضون يقولون بافتراس الذئاب للمواشي وقيامها بالقتل الفائض، وتسبيبها لعدد من المشاكل الاقتصادية لهم،[183] وكذلك يقول المعارضين ساكنين المناطق الأخرى المرتقب إطلاق الذئاب فيها. كانت عمليات الإدخال هذه ثمرة ما يزيد عن عقدين من الأبحاث والنقاش، وقد تمّ التعامل مع قضية قلق أصحاب المزارع المحلية من فقدان مواشيهم، عندما قامت منظمة “المدافعين عن الحياة البرية” (بالإنكليزية:Defenders of Wildlife) بتأسيس صندوق تعويضات لمنح أي مزارع متضرر مبلغاً كافياً يعوضه عن فقدانه لأحد حيواناته، مما نقل العبئ المالي من القطاع الزراعي والحيواني إلى مناصري الذئاب أنفسهم.[184] في مارس من عام 1998، تم إطلاق حملة أخرى لإعادة إدخال الذئاب إلى “غابة أباتشي ستيغريفز” الوطنية في أريزونا، واليوم يبلغ تعداد الذئاب المكسيكية في تلك الولاية وفي نيو مكسيكو قرابة 50 ذئباً. تهدف هذه الحملة إلى إيجاد جمهرة مكتفية ذاتيّاً من الذئاب المكسيكية يصل تعداد أفرادها إلى 100 على الأقل.[185]

الذئاب كحيوانات منزلية وعاملة

تمّ الاحتفاظ بالذئاب كحيوانات منزلية أو عاملة في بعض الأحيان، إلا أن هذا الأمر لم يخلو من الصعوبة، إذ أن الذئاب حيوانات تتطلب الاختلاط المبكر بشكل أكبر من الكلاب،[15] ولا تفقد شيئاً من غريزة الافتراس لديها.[186] على الرغم من أن الذئاب قابلة للتدريب والتعلم، إلا أن قابلية الاستطراق لديها تكون أقل من تلك الخاصة بالكلاب، إلا بحال تمّ توفير دافعاً مناسباً لها.[187]

في المناطق الحضرية

تتوغل الذئاب أحياناً في المناطق التي يكثر فيها الناس، حيث تمّ توثيق عدد من الحالات التي قامت فيها الذئاب بهذا الفعل في كل من أوروبا، الشرق الأوسط، آسيا، وفي بعض مدن أمريكا الشمالية حتى.[90]

تقطن الذئاب شوارع مدينة براشوف في رومانيا، بالإضافة لمكب نفاياتها وإحدى مراكزها التجارية، كذلك فقد قامت بعض الذئاب في إيطاليا بحفر أوجارها على بعد 40 كيلومتراً (25 ميلاً) من روما.[4] وفي روسيا، كانت الذئاب تسرح في شوارع مدينة كيروف حتى نهاية الحرب العالمية الثانية،[188] وما زال بالإمكان مشاهدتها بأعداد كبيرة في ضواحي موسكو.[189]

وفي أمريكا الشمالية، تفيد بعض التقارير أن الذئاب تأتي إلى بعض ضواحي المدن الكبرى في كل من مينيسوتا، مونتانا، وويسكنسن.[90]

.bmp)

.jpg)

.jpg)