نخلة التمر

من ويكيبيديا

النَخْلَةُ (ج: نَخْل ونَخِيْل)[3] أو نَخلة التَمْر أو نَخلة البَلَح (الاسم العلمي: Phoenix dactylifera) (بالإنجليزية: date palm) هي شجرة تنتمي إلى الفصيلة الفوفلية (النخلية سابقًا)، وهي شجرة معمرة، لها ساق (جذع) غليظة وأكثر ارتفاع مسجل لها وصل (28.20)م (لصنف أمْهَات بمصر)[4]، تتوجها أوراق ريشية كبيرة (السعف)، والنخل نبات ثنائي المسكن فهناك نخل ذكري وآخر أنثوي، كلاهما يخرجان العراجين، وقد يحدث التلقيح طبيعياً، إلا أنه لضمان الكمية والنوعية والجودة يتوجب نقل بعض من العراجين الذكرية (من الأنواع الجيدة) لرش طلعها على العراجين الأنثوية للتلقيح، وذلك عقب انشقاق الإغريض الحاوي على العراجين الأنثوية وبروزها منه، وبعد التلقيح يثمر العرجون عن أول طور من أطوار الثمر الخمسة والمسمى بالحَصَل، فالبَلَح (أخضر اللون)، فالبُسْر (يحصل تلون وعادةً ما يكون أصفر)، فالرُطب، وآخره التَمْر.[5]

ولا يعلم أصل موطن النخل، إلا أن العالم الإيطالي أدواردو بيكاري يدعي بأن موطن النخل الأصلي هو الخليج العربي، بينما يقول العالم دو كاندول بأنه ” نشأ نخل التمر منذ عصور ما قبل التاريخ في المنطقة الشبه حارة الجافة التي تمتد من (السنغال) إلى حوض (الاندس)، وتنحصر غالباً بين خطي عرض 15 ْ، 30 ْ. وقد نشاهد نماذج منه مزروعة شمال هذه المنطقة لأسبابٍ غير اعتياديةٍ”.[6] وتعد المناطق التي أشار إليها دو كاندول من أكثف مناطق زرع نخل التمر منذ اكتشافه وإلى الوقت الحاضر.[6]

إن زراعة نخل التمر بدأت في بلاد ما بين النهرين (العراق) نحو 4000 ق.م. وفي مصر حوالي 3000-2000 ق.م.،[7][8] وفي عصر التوراة كانت النخلة شجرة معروفة في فلسطين، وفينيقيا خصوصاً بصور وصيدا (التي عرفها الإغريق والرومان باسم بلاد النخيل)، وأفاد المؤرخ اليهودي فلوفيوس جوزفوس في القرن الأول الميلادي عن وجود بساتين للنخيل في أريحا حول بحيرة طبريا على جبل الزيتون.[9]

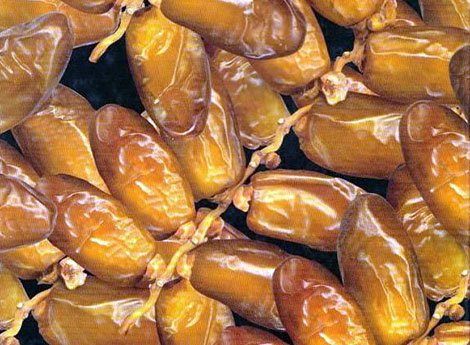

يؤكل ثمر النخلة على شكل البسر أو الرطب ويؤكل لبعض الأصناف الأخرى على شكل تمر أو بعد أن يجف، يتراوح طول البلحة من 2,5 – 7,5 سم وهي أسطوانية الشكل، يبلغ إنتاج النخلة الواحدة حوالي 100 كغ ويصل إلى 400 كغ في بعض الأنواع، يكون البلح بالعموم طريا أو نصف جاف أو جافا ويابسا. البلح ذو قيمة غذائية عالية ويمكن اعتباره غذاء كاملا حيث يحتوي على السكريات والبروتين وأملاح مثل أملاح البوتاسيوم وفيتامينات، وهو غذاء يمكن تخزينه بسهولة، وينتج النخيل ثماره في منتصف الصيف وبعض أنواع النخيل قد يقدم (يسبق) في نضج ثماره أو قد يؤخر وذلك مرتبط بصنف النخلة ومكان تواجدها.[بحاجة لمصدر]

يستفيد منها الإنسان إضافة على ثمرها من حيث يصنع من أليافها الحبال ومواد حشوة الأثاث، ومن أوراقها الزنابيل والقفف والقبعات الشعبية، ومن جريدها تصنع السلال وأوعية نقل الفواكة والخضراوات والأثاث الخفيف مثل الكراسي والأسرة، ومن نوى التمر تستخرج زيوت وتستخدم البواقي كعلف للحيوانات، وجذع النخلة المقطوعة يستخدم لتسقيف المنازل الريفية وكدعامات. النخل يتحمل العطش وملوحة الأرض ويزرع على شكل خطوط مستقيمة يستفاد منها في توفير الظل لفسحة الأرض تحتها لزراعة الحمضيات والخضراوات مثل البقدونس وغيره من الخضراوات. يمتلك الوطن العربي 90% من نخيل العالم.

الثمرة[عدل]

مقالة مفصلة: تمر

مقالة مفصلة: تمر

ثمرة النخلة مع مقطع مستعرض لها

تعد ثمرة نخيل التمر لبية (Berry)، وقد تكونت من مبيض ناضج، وتحوي على نواة واحدة محاطة بغلاف غشائي رقيق هو القطمير (Endocarp)، أما الجزء اللحميّ فيتكون من النسيج الخارجي الذي يعرف بالجلد (Exocarp)، والمتركب من البشرة (Epidermis) وسمكها صف واحد من الخلايا، وتكون مغطاةً بطبقةٍ من مادةٍ شمعيةٍ تعرف بالكيوتكل (cuticle)، ويليها طبقة تحت البشرة (Hypodermal)، أما الجزء الاخير فتشكّله الخلايا الصخرية، بينما غلاف الثمرة الوسطي (Mesocarp) فيتكون من طبقتين هما: الجدار الوسطيّ الخارجيّ (Outer Mesocarp) و الجدار الوسطي الداخلي (Inner Mesocarp) وتوجد بين الطبقتين الخلايا التانينية،[10] ويسمى مجموع القطمير والجلد وغلاف الثمرة الوسطي بجدار الثمرة (Pericarp)، وجدار الثمرة هو الجزء المأكول من الثمرة وتتراوح نسبة من 80 إلى 96 ٪ من الثمرة،[11] أما ما يغطي قاعدة الثمرة ويربطها بشمراخ القنو (العذق) فيعرف بالقمع.

ويتراوح قوام لحم التمر بين اللين والنصف جاف والجاف.

-

مقطع طوليّ يبين جدار التمرة وهو الجزء المأكول منها

-

من اليمين، بريم (لين)، وأشرسي (نصف جاف)، (كلاهما من العراق)، وتمرة سودانيّة جافة

البذرة (النواة)[عدل]

بذرة نخلة التمر (النواة) هي عبارة عن جسم صلب يحتل وسط الثمرة، وشكلها مستطيل مدببة الطرفين بنيّة اللون، ولها أسماء عديدة تختلف باختلاف المناطق، والبذرة تمثل الجزء غير المأكول وتتراوح نسبتها من 4٪ إلى 20٪ من إجمالي وزن الثمرة حسب الصنف، وقد تتأثر هذة النسبة بمصدر حبوب اللقاح والعمليات الزراعية. وتتكون النواة من سطحين، وهما: الجانب الظهريّ (Dorsal side) والجانب البطنيّ (Ventral side).[11]

فالجانب الظهريّ للبذرة محدب يحتوي على نقرة منخفضة صغيرة مستديرة وتحدد موضع الجنين وتسمى النقير (Micropyle)، ويختلف موقعه حسب الأصناف فهو في العادة يحتل وسط الظهر ولكن في بعض الأصناف قد يكون أقرب للرأس أو إلى الذنب. والإنبات يبدأ من النقير بخروج الغمد الفَلقيّ (Cotyledonary sheath).[11]

أما الجانب البطنيّ للبذرة فيتميز بأخدود (Groove) أو شِق (Furrow)، ويمتد على طول البذرة، ويختلف شكل وعمق الشق باختلاف الأصناف فقد يكون واسعاً أو ضيقاً أو منفرجاً عند النهايتين وضيقاً بالوسط أو يكون غائراً، أما ذنب البذرة فمدبب أو مستدير تبعاً للصنف، ويوجد في الشق خيط رفيع عبارة عن نسيج لحمي أبيض يسمى بالفتيل، ويحيط بالبذرة غلاف رقيق يعرف بالقطمير وهو الغلاف الداخلي لجدار الثمرة.[11]

-

نواة تمرة من نوع سكريّ مع قطميرها

-

الجانب الظهري مبيناً النقير

-

القمع[عدل]

القمع (Perianth) وهو ما يغطي قاعدة الثمرة، ويربطها بشمراخ العذق الثمري (ويتكون القمع من بقايا الكأس والتويج Perianth بعد تيبسها وتصلبها)، والقمع متصل بالشمراخ مباشرة وجالس عليه دون فاصل سوى أنسجة ليفيه داخلية كما أن القمع متصل بالثمرة بأنسجة ليفية تربط قاعدة النواة بالقمع. وتستخدم صفات القمع من الشكل واللون والارتفاع أو الانخفاض عن سطح الثمرة في دور الخلال كطريقةٍ للتفريق بين الأصناف،[11] وعند النظر للقمع، يلاحظ أنه متكون من السبلات (الجزء الأعلى)، والبتلات (الجزء الأسفل).

التًّكَاثر[عدل]

توجد طريقتان للتكاثر:

التكاثر الجنسي[عدل]

لا يعتمد حديثاً على الإكثار بالنوى، إلا إن هذه الطريقة استعملت بالماضي القريب، وتعد الأصناف التجارية الحالية حصيلة نخلات نمت عرضاً من النوى وتم اكتشافها من قبل الزراع لميزاتها واستمر على تكثيرها بالفسائل، ثم سميت بأسماء خاصة وعلى مر السنين اصبحت صنفاً مميزاً.[12]

إن إكثار النخيل بالنوى يعطي نصفه فحول (ذكور)، والمتبقي إناث وذلك بسبب التهجين الخلطي (التلقيح الخلطي)، وهذه الإناث غير متشابهة الثمار ويندر الجيد فيها (نسبة الجيد 0.1%)، ولهذا لايميل الزراع للإكثار بالنوى، ويسمى النخل الناشئ من النوى: اللَيّنَة (في القرآن الكريم)، دَقـَل (واحدته دَقَلَة)، وألوَان ( واحدها لَون)، وجَمْع، ورِعَال (واحدتها رعلة، ويقال لفحلها الرَاعل)، وخِصَاب (واحدتها خصبة)، ومَجْهَل.[13]

التكاثر الخضري[عدل]

بطريقتين:

الفسائل[عدل]

يعتبر إكثار النخيل بالفسائل الطريقة الأساسية للتكاثر. والفسائل هي الخلفات التي تخرج حول جذع النخلة الأم وعند وصولها للحجم المناسب ومطابقتها للمواصفات والشروط يتم فصلها عن الأم وتسمى بعد فصلها بالفسيلة ويتم زراعتها بالمشتل المخصص لفسائل النخيل أو في المكان المراد زراعتها به مباشرة ويجب أن يتم الفصل والزراعة في وقت اعتدال درجات الحرارة من السنة ولا يتم في أشهر الصيف الشديدة الحارة أو أشهر الشتاء الشديدة البرودة ويتم ريها يومياً أول 45 يوم من الزراعة ثم يتم إبعاد الريات بالتدريج.

زراعة الأنسجة[عدل]

نخلة مستنسخة بتقنية زراعة الأنسجة

إن الإكثار بالفسائل هو الطريقة المثلى لكن الأعداد التي يمكن الحصول عليها من الفسائل قليلة، وخاصة في الأصناف المرغوبة والنادرة، ولذلك تم اللجوء إلى استخدام تقانة زراعة الأنسجة النباتية في الإكثار الخضري للنخيل لغرض توفير أعداد كبيرة من الفسائل وبمدة قصير نسبياً. وتستعمل معظم أجزاء النخلة في زراعة الأنسجة، فقد تستعمل النواة والسويقة المنفصلة من النبات، والأجزاء الزهرية والورقة والجذور، وكذلك البراعم الإبطيه والقمه النامية، إلا أن الجزء النباتي المستعمل في الإكثار بمعظم المخابر هو قلب الفسيلة أو مايلقب بالقوثه المريستيميه.[14]

يترتب على تطبيق أساليب زراعة أنسجة النخيل مزايا كثيرة بالمقارنة بالأسلوبين التقليدين (الإكثار بالنوى والفسائل)، ومن أهم مزاياها:[15]

- الإكثار من زراعة الشتلات الأنثوية الخالية من الأمراض والآفات، والشتلات ذات القدرة على المقاومة، أو الشتلات الذكورية ذات حبوب اللقاح الأفضل.

- الإكثار من إنتاج أنواع منتقاة من التمور.

- غياب التأثيرات الموسمية في النباتات نظراً لإمكانية مضاعفتها في ظل ظروف يمكن التحكم فيها داخل المختبر، وعلى مدى العام بأكمله.

- إنتاج نخيل ذا أصل جيني موحد.

- يمكن إكثار شتلات النخيل من أصناف معروفة أو من أصناف ذات أصل بذري.

- ضمان التبادل السهل والسريع لمواد النبات بين مختلف المناطق ضمن الدولة الواحدة، أو بين الدول، دون أن يكون هناك مخاطر من انتشار الأمراض أو الآفات.

- ضمان الجانب الاقتصادي عندما يتضخم الإنتاج.

التلقيح[عدل]

شمراخ إغريض الذكر (يمين)، وشمراخ إغريض الأنثى (يسار)

لو ترك النخل يتكاثر بالنوى وبأبعاد متقاربة بين النخل لوجد أن عدد الأفحل (الذكور) يساوي تقريباً عدد الإناث، ولتوفر كميات كبيرة من غبار الطلع تكفي لتلقيح الإناث بمساعدة الريح. وتوجد طريقتان للتلقيح: يدويّة وآليّة.[16]

فاليدويّة تتضمن ارتقاء (صعود) المُلقّح للنخلة حاملاً معه الطلعة الذكرية (مقسمة إلى شماريخ أو لا حسب البلد) ويقوم بنفضها (هزها) (ولا يتم النفض في بعض البلدان العربية) فوق الطلعة الأنثوية، ثم يقوم بوضع عدة شماريخ (يتراوح عددها من 3 – 40 شمراخ حسب النوع والبلد) في وسط الطلعة الأنثوية المنفلقة (التي إنفلق غلافها)، وتُشد بخوصة أو لا (حسب البلد)، وتكرر عملية التلقيح لما ينضج من أزهار الطلعة الأنثوية (بين يومين وثلاثة)، وفي الولايات المتحدة يُوضع (2 إلى 3) شماريخ في كل طلعة أنثوية وتعقد بخيط بنهاية الإغريض ويكون الربط رخياً يتسع كلما نمت الشماريخ، وإذا جفت أزهار الطلعة الذكرية وطَرَحَت حبوبها، تُجمع، وتُجلب كرات قطن بحجم الجوزة وتعفر (توضع) في حبوب الطلع ثم توضع (1 إلى 2 كرة قطن معفّرة) في كل إغريض أنثوي.[17]

أما الآلية فتوجد أجهزة عديدة، منها منفاخ مطاطيّ مُتصل بأنابيب معدنية طويلة للوصول للطلع، أو ما يشابهه من الأجهزة المخترعة، وكذلك جُرب التلقيح بالطائرات وبنسب نجاح متفاوتة حسب الموسم،[18] وقد تخلط الطريقة اليدويّة مع الآليّة.

وأثبتت الدراسات أنه لضمان عقد أكبر عدد من الثمار، يجب أن لا يُأخر التلقيح عن ثلاثة أو أربعة أيام من انفلاق (انفتاح) غلاف (كَافُور أو كُفُرّى) الطلعة الأنثوية،[19] ويتأثر التلقيح بدرجة الحرارة، وأنسب درجة لإنتاش حبوب اللقاح هي 35 درجة مؤيّة ويتناقص الإنتاش كثيراً بدرجة 43.333 مؤيّة، أما المطر فقد يسبب إزالة كثيرٍ من حبوب اللقاح إذا هطل بعد التلقيح مباشرةً، وإن العقد في أزهار الطلع لا يتأثر بالمطر إذا هطل بعد 6 ساعات من التلقيح، أما إذا هطل قبل 6 ساعات فيقلل العقد بما يقارب الربع أو الثلث، أما الرياح الجافة الشديدة الحرارة فتُيَبّس الأزهار وتعطل الإخصاب لأن حبوب اللقاح لا تنتش.[20]

-

صورة مقربة لإغريض نخلة أنثى

-

صورة مقربة لإغريض نخلة ذكر

-

-

العقد البكريّ[عدل]

وقد تعقد زهرة ثمرة النخل وتتحول إلى ثمرة دون حدوث عملية التلقيح والإخصاب، ويسمى هذا بالعقد البكري لثمار نخلة التمر، وتكون الثمار عديمة البذور، وتسمى الثمرة بشِيصة أو شِيشاءة أو سَخلَة، والعقد على نوعين: طبيعيّ وصناعيّ.[11]

ففي الطبيعيّ، يكون مستوى منشطات النمو في مبايض الأزهار كافياً لعملية العقد وابتداء نمو المبايض، وليس للثمرة قيمة اقتصادية لأنها لاتصل إلى مرحلة النضج النهائي (مرحلة التمر)، ولا تكون صالحة للاستهلاك في مرحلة الخلال.

أما في الصناعيّ، فيتم رش المبايض بمنظمات نمو صناعيّة بفترة الإزهار لحث المبايض الثلاثة للثمرة على العقد، وكذلك قد يتم رشها بفترات مختلفة للحرص على وصولها لمرحلة النضج النهائيّ، والغرض من العقد البكريّ الصناعيّ هو:[11]

- الحصول على ثلاث ثمرات من الزهرة بدلاً من واحدة (كما هو الحال في التلقيح الطبيعيّ بحبوب اللقاح)، واستخدام المحصول لأغراض صناعية في حال انخفاض جودته.

- تعويض نقص المحصول.

- التغلب على ظاهرة الميتازينيا والتي تنتج ثمار منخفضة الجودة من جراء استخدام بعض من أنواع حبوب اللقاح.

ومن المواد التي تستخدم في عملية العقد البكريّ الصناعيّ ما يلي:

- (Indole-3-Acetic Acid (IAA.

- (Indole-3-Butyric Acidb (IBA.

- (Gibberellic Acid (GA3.

- أحماض أمينية.

الزراعة[عدل]

التربة[عدل]

يمكن زراعة النخل بمختلف الترب ولكنه يجود أكثر من ناحية الحمل والنمو في التربة المزيجية الخفيفة العميقة منه في التربة الطينية الثقيلة إذا توفرت المياه والأسمدة وسَهُل تصريف التربة، ولقد وُجد أن أقوى نمو للنخل حيث التربة رسوبية رملية، مزيجية عميقة سهلة الصرف، إلا أن النخل المزروع به إذا أهمل أو لم يرو أو يسمد لفترة قصيرة نسبياً فسرعان ما يدب الضعف به ويهلك وهذا خلاف للنخل المزروع في تربة مزيجية طينية، فيتحمل الإهمال لفترة أطول.[21]

أما بالنسبة للأملاح فتكون أعقاب السعف بالمناطق العالية الملح صفراء بدلاً من اللون الأخضر الطبيعي، وقد تسبب كثرة الأملاح بمرض يؤدي إلى عدم اكتمال انتشار السعف وصغر الحجم والانحناء (ويسمى المرض بالمجنون في مقاطعة الفوجلا بالجزائر، وبأبي سعفة بصحراء تونس)[22]، ويتحمل النخل الأراضي الملحة وكذلك السقي بالمياه ذات النسب العالية للأملاح، ففي وادي الريغ بالجزائر سُقي النخل من صنف دقلة النور بمياه تحوي 1.2% أملاح شتاءاً و 1.6% صيفاً فكان النمو بادئ الأمر بطيئاً ثم تحسن بعد ذلك، إلا إن السقي بالماء الحلو (الماء الحاوي على نسبة عالية من الصوديوم) يضرر بناء التربة وقد يتلف سرعة نفاذ الماء، مما يسبب معوقات في الإرواء والإستصلاح، وللصوديوم تأثير أكبر في التربة ناعمة القوام منها في التربة الرملية الخشنة[23]، وقد أظهرت دراسات شفاليه (Chevalier, G) لمحاليل التربة لأملاح الكلوريدات والكبريتات في توغورت بالجزائر، أن النخل ينمو ويثمر بصورة اعتيادية في تراكيز 1.5% للتربة، ويصبح النخل بحالة هلاك ويموت في تركيز 4.8% للتربة.[24]، وعند وجود أملاح على سطح التربة فإن ذلك لايؤثر ما دامت جذور النخلة نامية في طبقة قليلة الملوحة، إلا في حالة سقوط أمطار غزيرة لأن ذلك يذيب الأملاح ويوصلها للجذور فيميتها، ولقد حدث في 1843م بالقرب من مقاطعة مرزوق بالجزائر أن هطل مطر لسبعة أيام متتالية مما أدى لهلاك 12.000 نخلة كانت تربتها مكسوة بقشرة ملحية كثيفة.[24]

أجريت دراسة في العراق سنة 2007م للنخيل حيث وجد ان النخلة التي تبلغ عمره 5 سنوات يمكن أن يتحمل كمية من الماء تصل إلى أكثر من متر لمدة 3 ساعات وفي بعض الاصناف 5 ساعات كما في البرحي والزهدي . ويمكن ان يتحمل النخلة أكثر من كافة اشجار الفاكهة درجات الملوحة العالية حيث وجد ان النخيل من النباتات المقاومة للملوحة ولكن بشرط وجود كمية لازمة من الماء ولكن النخيل يكون انتاجه اقل بنسبة 20% عن الاراضي الغير الملحية .

الريّ[عدل]

تختلف طرق ري فسائل النخيل باختلاف الظروف المناخية ونوعية مصادر المياه ووفرتها ونوعية التربة ومدى توفر الإمكانيات المالية، على النحو التالي :

- يتم ري الفسائل حديثة الزراعة يومياً ولمدة أربعين يوماً من غرس الفسيلة وبدون انقطاع.

- يتم ري النخيل مرة واحدة كل ثلاثة ايام عندما يتراوح عمر النخلة بين 1 _ 4 سنة ثم مرة كل اسبوع عندما يصبح عمر النخلة أكبر من 5 سنوات مع الاخذ بعين الاعتبار ان يكون الري ببطء لتفادي انجراف التربة ولاشباع النخيل باكبر كمية ممكنة من الماء ويفضل ان تكون عملية الري في يوم هادئ قليل الرياح لكي لا يؤثر في الري ويوقف أو يقلل الري في نهاية الخريف والشتاء ان توفر الكمية الازمة من المطر.[25]

- يتم غمر المنطقة المحيطة بالمجموع الجذري بالماء والتأكد من عدم وجود فراغات هوائية حول المجموع الجذري وذلك بدك التربة وزراعة الفسائل في تربة رملية.

- يتم الري في ظروف مناخية معتدلة مع عدم ري الفسائل نهاراً في درجات الحرارة العالية أو المنخفضة.

- بعد تكوين المجموع الجذري تروى الفسائل بمعدل (2_3) مرات أسبوعياً أو حسب الظروف المناخية.

لري النخيل المثمر، تحتاج النخلة الواحدة إلى حوالي 100 لتر ماء في الرية الواحدة، إلا أنه توجد فترات يجب الاهتمام بعملية الري سواء بزيادة كمية الري أو تقليلها.

زيادة عدد مرات الري في الفترات التالية :

- قبل موسم التلقيح لتنشيط نمو الطلع مبكراً.

- بعد قطف الثمار مباشرة.

- أثناء نضج الثمار.

- بعد الانتهاء من جني المحصول.

تقلل عدد مرات الري في الفترات التالية :

- عندما يكون منسوب الماء الأرضي مرتفع.

- قبل جني المحصول.

- في فصل الشتاء.

- أثناء فترة الإزهار.

خصائص وفوائد التمر للتجميل[عدل]

للتمر فوائد متتعّدة ويحتوي على مكونات مهمة للعناية بالبشرة والشعر. ان الابحاث العلمية التي قامت بها علامة بيداڤي لمستحضرات التجميل للتمر تثبت انّ التمر مكونّ اساسا من سكريات ومعادن.

في 100غرام نجد:

| المكون |

الكمية بالمليغرام |

| سكريات |

2100 |

| كالسيوم |

11 |

| بوتاسيوم |

8 |

| فسفور |

5 |

ان ما يميزّ التمر في التركيبة الكميائية لمستحضرات التجميل هي

– المركب كالسيوم-بوتاسيوم للخصائص الترطيب الفائق للجلد

– المركب كالسيوم-فوسفور للمحافظة على توازن الخلية

المصطلحات[عدل]

التاريخ[عدل]

نخلة في كتاب من العهد العثماني لمحمد ابن محمد شاكر 1717م

الارتباطات الثقافية[عدل]

في الرموز والشعارات[عدل]

النخلة هي الشعار الرسمي للسعودية

في الأديان[عدل]

في القرآن[عدل]

ورد ذكر النخلة وأجزائها (بضمنها الثمرة) في القرآن الكريم في (17) سبعة عشر سورة من أصل مئة وأربع عشرة سورة، وفي (22) إثنتين وعشرين آية من (6263) ست آلاف ومئتين وثلاث وستين آية،[33] ومن بعض الآيات:

النخلة في القرآن[عدل]

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ

وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ

وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ

وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا

وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا

معرض صور[عدل]

-

-

-

-

-

-

-

نخيل في مدينة بابل الأثرية بالعراق

-

-

-

-

-

نخلة بالقرب من قرية مارينا الساحل الشمالي بمصر

-

-

-

نخلتان غير مكربتان (مشذبتان) في منطقة الفشت بضاحية الحيرة بامارة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

-

-

-

-

-

-

-

-

نخلة في الراشدية بدبي، الإمارات العربية المتحدة 2007م

-

أربعة نخلات متصلة (النخل النابت من أصل واحد يسمى صِنوان والواحدة صِنو) بمنطقة الحمريّة بالشارقة، الإمارات العربية المتحدة

-

المجموعة الجذريّة لأربعة نخلات متصلة بمنطقة الحمريّة بالشارقة، الإمارات العربية المتحدة

-

نخل من نوع بت تموضة بالسودان

-

جذوع نخل من نوع بركاويّ بالسودان

-

-

-

-

-

نخلة متعددة الجذوع مسماة بالنخلة الإمبراطوريّة تكريماً للإمبراطورة إليصابت النمساويّة، في (Huerto del Cura وهي حديقة نباتيّة) بإلش، أسبانية

-

-

-

-

-

-

-

حرق قوات التحالف لقسم من بستان نخل بالعراق لأجل اختبار عملية بحث جديدة

-

نخل أحرق بالسودان من قبل السلطات لإجبار السكان الأصليين على إخلاء المكان لإقامة سد مروي بالسودان

-

نخلة ميتة في عجمان بالإمارات العربية المتحدة

-

-

-

جذع نخلة منقصف (مكسور) ولايعرف إن كان السبب بشرياً أم طبيعياً 1

-

جذع نخلة منقصف (مكسور) ولايعرف إن كان السبب بشرياً أم طبيعياً 2

-

ساق نخلة مقطوع، مبيناً احتوائه على الخشب

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نواة نخلة مبينةً نمو بادرتها

-

-

مائدة إفطار بالمسجد النبوي، طيبة (المدينة المنورة)، الحجاز

-

-

-

-

تمر محشو بالمرزبان، ألمانيا

-

حلوى من التمر وتسمى (Date squares)

-

-

-

كليجة تمر من إربل (أربيل)، كردستان

-

-

تمر صقعي وصفاوي باللوز والعسل والسمسم

-

عدة أصناف من التمر في كارفور، الإمارات

-

-

تمر في أكلة الكسكسي تونسيّة

-

-

-

-

مدينة التمر بالبريدة، السعودية

-

تمر من الوادي الإمبراطوريّ، الولايات المتحدة

-

تمر مكبوس في سوق الملح، صنعاء، اليمن

-

-

خريطة تبين تفشي سوسة النخل الحمراء بمحافظة البصرة، العراق

-