جبران خليل جبران ولد في 6 يناير 1883 في بلدة بشراي شمال لبنان وتوفي في نيويورك 10 ابريل 1931 بداء السل ، سافر مع امه واخوته الى امريكا عام 1895 ، فدرس فن التصوير وعاد الى لبنان ، وبعد اربع سنوات قصد باريس حيث تعمق في فن التصوير ، عاد الى الولايات الامريكية المتحدة ، واسس مع رفاقه “الرابطة القلمية” وكان رئيسها .

ادبه:

كان في كتاباته اتجاهين ، احدهما يأخذ بالقوة ويثور على العقائد والدين ، والاخر يتتبع الميول ويحب الاستمتاع بالحياة .

مؤلفاته:

ألّف باللفة العربية :

دمعة وابتسامة.

الاروح المتمردة.

الاجنحة المتكسرة.

العواصف.

ألّف باللغة الانجليزية :

النبي (بالانجليزية The Prophet) مكون من 26 قصيدة شعرية وترجم الى ما يزيد على 20 لغة.

المجنون .

رمل وزبد (بالانجليزية Sand and Foam).

يسوع ابن الانسان (بالانجليزية Jesus, The Son of Man).

جبران خليل جبران

من ويكيبيديا

جبران خليل جبران

نشأة جبران خليل جبران

ولد 6 يناير 1883

بشري، متصرفية جبل لبنان، سورية العثمانية (لبنان المعاصر)

توفى 10 أبريل 1931 (العمر: 48 سنة)

نيويورك، الولايات المتحدة

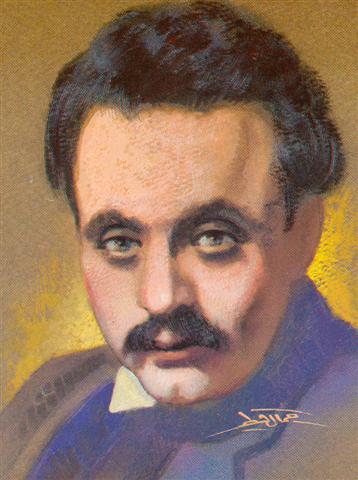

المهنة شاعر، كاتب، فيلسوف، عالم روحانيات، رسّام، فنان تشكيلي، نحّات

المواطنة لبنان

النوع شعر، أمثال، قصة قصيرة

الحركة الأدبية المهجر، الرابطة القلمية

الأعمال المهمة النبي

بوابة الأدب

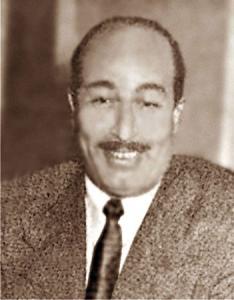

جبران خليل جبران فيلسوف وشاعر وكاتب ورسام لبناني أمريكي، ولد في 6 يناير 1883 في بلدة بشري شمال لبنان حين كانت تابعة لمتصرفية جبل لبنان العثمانية. توفي في نيويورك 10 ابريل 1931 بداء السل. ويعرف أيضاً بخليل جبران وهو من أحفاد يوسف جبران الماروني البشعلاني. هاجر وهو صغير مع أمه وإخوته إلى أمريكا عام 1895 حيث درس الفن وبدأ مشواره الأدبي. اشتهر عند العالم الغربي بكتابه الذي تم نشره سنة 1923 وهو كتاب النبي (كتاب). أيضاً جبران هو الشاعر الأكثر مبيعًا، بعد شكسبير ولاوزي.

حياته

نشأته في لبنان

ولد جبران لعائلة مارونية. أمه كاميليا رحمة (واسمها الأصلي كاملة) كان عمرها 30 عندما ولدته وهي من عائلة محترمة ومتدينة. وأبوه خليل هو الزوج الثالث لها بعد وفاة زوجها الأول وبطلان زواجها الثاني. كان والده راعي غنم سكير وفظ. وكانت عائلته فقيرة، لذلك لم يستطع الذهاب للمدرسة، بدلاً من ذلك كان كاهن القرية، الأب جرمانوس، يأتي لمنزل لجبران ويعلمه الإنجيل والعربية والسريانية مما فتح أمامه مجال المطالعة والتعرف إلى التاريخ والعلوم والآداب. في سنة 1891 تقريبًا، سجن والده بتهمة اختلاس وصودرت أملاكة، وأطلق سراحه في 1894. في 25 يونيو 1895، قررت والدته الهجرة مع أخيها إلى أمريكا وتحديداً نيويورك مصطحبة معها كلاً من جبران وأختيه، ماريانا وسلطانة، وأخيه بطرس.

في المهجر

سكنت عائلة جبران في بوسطن. بالخطأ تم تسجيل اسمه في المدرسة خليل جبران. هناك، بدأت أمه العمل خياطة متجولة، أما جبران فبدأ بالذهاب للمدرسة في 30 سبتمبر 1895. وضعه المسؤولون في المدرسة في فصل خاص للمهاجرين لتعلم الإنجليزية. التحق جبران أيضاً في مدرسة فنون قريبة من منزلهم. كان هناك مدرس في مدرسة الفنون يدعى فريد هولاند دي، وهو الذي شجع جبران ودعمه لما رأى محاولاته الإبداعية، وقد استخدم فريد وهو ناشر بعض رسومات جبران لأغلفة الكتب في 1898.

جبران خليل جبران في 1898

في عمر الخامسة عشر، عاد جبران مع عائلته إلى بيروت ودرس في مدرسة إعدادية مارونية ومعهد تعليم عال يدعى الحكمة. بدأ مجلة أدبية طلابية مع زميل دراسة وثم انتخب شاعر الكلية. بقي في بيروت سنوات عدة قبل أن يعود إلى بوسطن في 10 مايو 1902. قبل عودته بإسبوعين توفيت أخته سلطانة بالسل. بعد سنة، توفي بطرس بنفس المرض وتوفيت أمه بسبب السرطان. أما ماريانا، أخت جبران، فهي الوحيدة التي بقيت معه، واضطرت للعمل في محل خياطة.

الرابطة القلمية

أسس جبران خليل جبران الرابطة القلمية مع كلِّ من ميخائيل نعيمة، عبد المسيح حداد، ونسيب عريضة. كانت فكرة الرابطة القلمية هي لتجديد الأدب العربي وإخراجه من المستنقع الآسن كما يروي إسكندر نجار عن كتابه الذي ألّفه عن جبران ويحمل اسم (جبران خليل جبران)[1].

أدبه ومواقفه

كان في كتاباته اتجاهان، أحدهما يأخذ بالقوة ويثور على عقائد الدين، والآخر يتتبع الميول ويحب الاستمتاع بالحياة النقية، ويفصح عن الاتجاهين معًا قصيدته “المواكب” التي غنتها المطربة اللبنانية فيروز باسم “أعطني الناي وغنّي”.

تفاعل جبران مع قضايا عصره، وكان من أهمها التبعية العربية للدولة العثمانية والتي حاربها في كتبه ورسائله. وبالنظر إلى خلفيته المسيحية، فقد حرص جبران على توضيح موقفه بكونه ليس ضِدًا للإسلام الذي يحترمه ويتمنى عودة مجده، بل هو ضد تسييس الدين سواء الإسلامي أو المسيحي.

بهذا الصدد، كتب جبران في مقال وصفه بأنه رسالة “إلى المسلمين من شاعر مسيحي”[2]:

إي والله لقد صدقوا، فأنا أكره الدولة العثمانية لأني أحب العثمانيين، أنا أكره الدولة العثمانية لأني أحترق غيرة على الأمم الهاجعة في ظل العلم العثماني.

أنا أكره الدولة العثمانية لأني أحب الإسلام وعظمة الإسلام ولي رجاء برجوع مجد الإسلام.

أنا لا أحب العلّة، ولكنني أحب الجسد المعتلّ، أنا أكره الشلل ولكنني أحب الأعضاء المصابة به..

أنا أجلُّ القرآن ولكنني أزدري من يتخذ القرآن وسيلة لإحباط مساعي المسلمين كما أنني أمتهن الذين يتخذون الإنجيل وسيلة للحكم برقاب المسيحيين.

تمثال جبران في بيلو هوريزونتي,البرازيل

مؤلفاته

مؤلفاته باللغة العربية

دمعة وابتسامة.

الأرواح المتمردة.

الأجنحة المتكسرة.

العواصف (رواية).

البدائع والطرائف: مجموعة من مقالات وروايات تتحدث عن مواضيع عديدة لمخاطبة الطبيعة ومن مقالاته “الأرض”. نشر في مصر عام 1923.

عرائس المروج

نبذة في فن الموسيقى

المواكب

وله العديد من المؤلفات باللغة الإنجليزية منها:

النبي، مكون من 26 قصيدة شعرية وترجم إلى ما يزيد على 20 لغة.

المجنون.

رمل وزبد.

يسوع ابن الإنسان.

حديقة النبي.

أرباب الأرض.

نصب تذكار لجبران في واشنطن العاصمة

فنانون تغنوا بكلماته

مقطع “نصف ما أقوله لك لا معنى له، غير أني اقوله لعل النصف الآخر يبلغك ” من قصيدة (رمل وزبد) 1926, استخدمه المغني جون لينون مع تغيير طفيف في اغنية Julia التي اصدرتها فرقة البيتلز سنة 1968.

أفرد الفنان الأمريكي اللبناني جبريل عبد النور لقصائد جبران ألبومًا كاملًا.

غنت الفنانة فيروز قصيدته المواكب باسم “أعطني الناي وغني”.

غنت فرقة (Mr. Mister) له قصيدة الأجنحة المتكسرة.

عزف له فنان الجاز الأمريكي جاكي ماكلين مقطوعة موسيقية سماها جبران النبي[3].

شائعات حوله تم نفيها

في كتاب (جبران خليل جبران) الذي ألفه إسكندر نجار باللغة الفرنسية في باريس سنة 2003، نفى الكاتب أكثر من شائعة عن جبران ومنها:

أن جبران ولد في بومباي الهندية.

أنه تعلم فن الرسم عند النحات الفرنسي رودان.

أنه تعرض لاعتداء إرهابي يستهدف حياته من تدبير المخابرات العثمانية.

وكلها كانت أكاذيب نفاها الكاتب إسكندر نجار في كتابه[4].

وفاته

توفي جبران خليل جبران في نيويورك في 10 أبريل 1931وهو في الـ 48 من عمره. كان سبب الوفاة هو تليف الكبد وسل. وكانت أمنية جبران أن يُدفن في لبنان، وقد تحققت له ذلك في 1932. دُفن جبران في صومعته القديمة في لبنان، فيما عُرف لاحقًا باسم متحف جبران.

كلمة على قبره

أوصى جبران أن تكتب هذه الكلمة على قبره بعد وفاته:

أنا حي مثلك، وأنا واقف الآن إلى جانبك؛ فاغمض عينيك والتفت؛ تراني أمامك.

أقوال مأثورة

من أقواله المأثورة:

نصيحته للمسلمين:

أنا لبناني ولي فخر بذلك، ولست بعثماني، ولي فخر بذلك أيضاً.. لي وطن أعتز بمحاسنه، ولي أمة أتباهى بمآتيها، وليس لي دولة أنتمي إليها وأحتمي بها.

أنا مسيحي ولي فخر بذلك، ولكنني أهوى النبي العربي، وأكبر اسمه، وأحب مجد الإسلام وأخشى زواله، أنا شرقي ولي فخر بذلك، ومهما أقصتني الأيام، عن بلادي أظل شرقي الأخلاق سوري الأميال، لبناني العواطف. أنا شرقي، وللشرق مدينة قديمة العهد، ذات هيبة سحرية ونكهة طيبة عطرية، ومهما أعجب برقي الغربيين ومعارفهم، يبقى الشرق موطناً لأحلامي ومسرحاً لأمانيّ وآمالي. في تلك البلاد الممتدة من قلب الهند إلى جزائر العرب، المنبسطة من الخليج العربي إلى جبال القوقاس، تلك البلاد أنبتت الملوك والأنبياء والأبطال والشعراء، في تلك البلاد المقدسة تتراكض روحي شرقاً وغرباً، وتتسارع قبلة وشمالاً، مرددة أغاني المجد القديم، محدقة إلى الأفق لترى طلائع المجد الجديد. بينكم أيها الناس من يلفظ اسمي مشفوعاً بقوله: «هو فتى جحود يكره الدولة العثمانية ويرجو اضمحلالها». إي والله لقد صدقوا، فأنا أكره الدولة العثمانية، لأني أحب العثمانيين، أنا أكره الدولة العثمانية، لأني أحترق غيرة على الأمم الهاجعة في ظل العلم العثماني. أنا أكره الدولة العثمانية، لأني أحب الإسلام، وعظمه الإسلام، ولي رجاء برجوع مجد الإسلام. أنا لا أحب العلة، ولكنني أحب الجسد المعتل، أنا أكره الشلل، ولكنني أحب الأعضاء المصابة به، أنا أجل القرآن، ولكنني أزدري من يتخذ القرآن وسيلة لإحباط مساعي المسلمين، كما أنني أمتهن الذين يتخذون الإنجيل وسيلة للتحكم برقاب المسيحيين. وأي منكم أيها الناس لا يكره الأيدي التي تهدم، حبا للسواعد التي تبني؟ أي بشري يرى العزم نائماً ولا يطلب إيقاظه؟ أي فتى يرى العظمة متراجعة إلى الوراء، ولا يخشى انحجابها؟ خذوها يا مسلمون، كلمة من مسيحي أسكن «يسوع» في شطر من حشاشته، و«محمداً» في الشطر الآخر. إن لم يتغلب الإسلام على الدولة العثمانية، فسوف تتغلب امم الافرنج على الإسلام. إن لم يقم فيكم من ينصر الإسلام على عدوه الداخلي، فلا ينقضي هذا الجيل إلا والشرق في قبضة ذوي الوجوه البائخة والعيون الزرقاء

في الزواج:

ولدتما معاً،وتظلان معاً. حتى في سكون تذكارات الله. و معاً حين تبددكما أجنحة الموت البيضاء. ولكن، فليكن بين وجودكم معاً فسحات تفصلكم بعضكم عن بعض، حتى ترقص أرياح السموات بينكم. أحبوا بعضكم بعضاً؛ ولكن، لا تقيدوا المحبة بالقيود، بل لتكن المحبة بحراً متموجاً بين شواطئ نفوسكم. ليملأ كل واحد منكم كأس رفيقه؛ ولكن، لا تشربوا من كأس واحدة. أعطوا من خبزكم كأس رفيقه؛ ولكن، لا تأكلوا من الرغيف الواحد. غنوا وارقصوا معاً، وكونوا فرحين أبداً؛ ولكن، فليكن كل منكم وحده، كما أن أوتار القيثارة يقوم كل واحد منها وحده ولكنها جميعاً تخرج نغماً واحداً. ليعط كل منكم قلبه لرفيقه؛ ولكن، حذار أن يكون هذا العطاء لأجل الحفظ، لأن الحياة وحدها تستطيع أن تحتفظ بقلوبكم. قفوا معاً؛ ولكن، لا يقرب أحدكم من الآخر كثيراً، لأن عمودي الهيكل يقفان منفصلين، و السنديانة و السروة لا تنمو الواحدة منهما في ظل رفيقتها.