الموت يُغيّب الكاتب الجزائري ‘مصطفى نطور’

‘عام الحبل’ تعد من أقوى الأعمال التي تفتخر بها الرواية الجزائرية، فقد التقى فيها الحكي الشعبي بالاركيولوجيا، والإسقاط التاريخي والقراءة السياسية.

ميدل ايست أونلاين

كتب ـ محمد ياسين رحمة

بوقرة

لم يُمهله العمر أن يُمدّد “عام الحبل” لينسحب على زمن التحولاّت العربية الكبرى، ولم تمهله الأيام أن يعيد تفحّص «العلاقات الثقافية بين المشرق والمغرب» في زمن الفيس بوك والتويتر والتواصل الرقمي بين العرب، فقد رصد ذات حديث عربي “السجال ذو النبرة المبطنة بنوع من اللوم المثقل بغواية المناحات الباكية على غياب التواصل الثقافي بين البلدان العربية”، ويعدّد الأسباب ” في البيروقراطية المستشرية، وفي محدودية توزيع الإنتاج الثقافي، وفي عوائق القوانين التجارية والجمركية، وفي الرقابة… الخ ما يسرده كل سارد حسب اجتهاده، ثم يزيدون وصفة اللغة المشتركة والدين والتاريخ… الخ، الوصفة التي كانت من المفترض أن تُوحّد جهدهم بدلا من أن تفرقه، ولا يتوقف المغاربة عند هذه الوصفة، بل يضيفون حبهم للمشارقة غير المتبادل، وتيهانه في شساعة الجغرافية وبعدها، ما جعل علاقة الحب تنحصر في طرف واحد، والطرف الآخر غير مبال بالمحب”.

فقد غيّب الموت الكاتب والصحفي الجزائري “مصطفى نطور” بعد صراع مع المرض، غير أن “بوقرّة” بطل رواية “عام الحبل” لمّا يزل يسحب حبله عبر تضاريس عام جزائري لن ينقضي حتى تستيقظ الأحلام المتحجّرة التي خبّأها الروائي في بطله منذ زمن البايات في مدينة الجسور المعلقة.

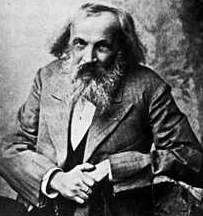

مصطفى نطّور هو كاتب وقاص وصحفي وباحث جزائري أبصر النور في 18 ديسمبر/كانون الأول 1950 بـالقل ولاية سكيكدة، في الشمال الشرقي للجزائر. من أسرة ثورية وابن شهيد، التحق في سنة 1963 بمدارس أشبال الثورة التي خصصتها الجزائر لأبناء الشهداء، تابع دراسته عبر مختلف أطوارها، ثم اشتغل بحقول التربية والتعليم والصحافة وتقلّد عديدا من المناصب في المؤسسات الثقافية، وقد أثرى المكتبة بمجموعة من الكتب أهمها: أحلام الجياد المفجوعة، من فيض الرحلة، لوجهها غوايات أخرى، الثلج الآخر، نصوص من الشعر الشعبي.

تٌعتبر روايته “عام الحبل” من أقوى الأعمال التي تفتخر بها الرواية الجزائرية، فقد التقى في “عام الحبل” الحكي الشعبي بالاركيولوجيا، والإسقاط التاريخي والقراءة السياسية وزمن البايات وأزمنة الاشتراكية وما بعدها. ويعتبر كثير من الدارسين أن “عام الحبل” هي رواية لا شرقية ولا غربية بل هي جزائرية خالصة.

مضى مصطفى نطور إلى رحاب رب كريم، لكن “بوقرة” لمّا يزل يجرجر حبله منذ عهد البايات.

* بوقرة اسم علم يُطلق قي الجزائر على من يُولد في ظروف جوية قاسية كالبرد الشديد مع تساقط الثلوج.. وغالبا ما تعني التسمية من تلازمه المتاعب والأثقال وكوابيس الواقع عموما، لنقل أن بوقرة بالمفهوم الشعبي الجزائري هو سيزيف وصخرته.

مصطفى نطور

ويكيبيديا

‘مصطفى نطور كاتب وصحفي جزائري ولد يوم 18 ديسمبر 1950 بالقل ولاية سكيكدة, من أسرة مجاهدة, استشهد والده في ساحة الجهاد ابان ثورة التحريرالجزائرية سنة1961، التحق في سنة 1963 بمدارس اشبال الثورة التي خصصتها الجزائر لأبناءالشهداء، تابع دراسته في مختلف المراحل التعليمية بقسنطينة، بعد عمله في مجال التربية والتعليم والصحافة عين على رأس مديرية الثقافة لولاية تيارت سنة 2003 ومدير الثقافة بولاية قسنطينة سنة 2007 ومحافظ المهرجان الوطني لموسيقى المالوف سنة 2007، ومحافظ المهرجان الدولي لـ الانشاد سنة 2009،ينحدر من قبيلة بني تيفوت أو بني توفوت BENI toufout ومعناها : أبناء الشمس، المنتشرين من القل إلى قسنطينة.حائز على وسام الاستحقاق للدولة الجزائرية عام 1984

مؤلفاته

نشر 05 كتب مذكورة أسفله, يعتبر من الأدباء جزائريون وأحد المدافعين على إعادة الاعتبار لموقع تيديس الأثري الذي كان مركزا متقدما للدفاع عن سيرتا القديمة العاصمة الشرقية لمملكة نوميديا وذلك في إطار اشرافه على مخطط يرمي إلى حمايته وتثميته إلى جانب المدينة القديمة لـقسنطينة.مؤلفاته نشر 06 كتب. 04 مجموعات قصصية ورواية

01 أحلام الجياد المفجوعة

02 من فيض الرحلة

03 لوجهها غوايات أخرى

04 الثلج الآخر

05 عام الحبل *رواية*

06 نصوص من الشعر الشعبي من مواليد قرية علي الشارف بلدية بني زيد دائرة القل ولاية سكيكدة ابن الحسين المدعو الزدام لشجاعته وبسالته وسعدة توفى أبوه اثر اشتباك مع قوات الاحتلال وبترت رجلاه ونقل إلى المستشفى، اين تبعه أحد افراد الحركى (عملاء فرنسا) وصفاه جسديا بالمستشفى

ولد مصطفى نطور في القرية اعلاه وما وفيت حقها إطلاقا فقد ضحت بكوكبة من اعز الشهداء يتقدمهم الشهيد: بكوش لخضر، نطور حسين، والمجاهد الكبير سعد عبد العزيز نطور وغيرهم كثير ومن لا يعرف هؤلاء فليسأل : علي كافي-الشادلي بن جديد- إبراهيم شيبوط الذين يعرفون المنطقة جيدا واكلوا على يد نساءها الباسلات