“لمحات مضيئة عن العمارة ودور اسطوات بغداد في البناء والترميم”

- تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 21 آذار/مارس 2017 م – الكاردنيا

![]()

هناك روابط روحية يحرص عليها الإنسان فى حياته، من بينها ارتباطه بالماضى، لذلك حرص على الوسائل التى تربطه بالماضى، منها المعنى الروحى الذى يربط تعامله مع البيئة من خلال التراث العمراني القديم الذي امتلكه من ما سبقه، فالعمارة هي فن البناء يشمل ذلك تخطيط المدن و تصميم المبنى خارجيا وداخليا و تنفيذه و ترميمه وازالته و توسعته، قديما كان يقوم بكل ذلك نفس الشخص و كل ذلك كان يندرج تحت مفهوم العمارة والعمران، والذي مارسها البناء او الاسطة، لم يكن مهندسا وخريجاً من مدرسة معمارية عالية او اكاديمية، فلم تكن حاضرة في ذلك الزمان، بل ان مدرسة الحياة المدنية صقلت البعض منهم فأصبح معمارياً، وما اور وجنائن بابل المعلقة وعكركوف ونينوى الا شواهد لبراعة ودقة معماريها.

فالعمارة هي فن البناء وفقا لمعطيات معينة، وقد عرفها لو كوربوزيه أيضا بأنها “اللعب المتقن والصحيح بالكتل”، أما فرانك لويد رايت فرأى أن” العمارة ليست مجموعة واسعة من المبانى التى تم بناؤها لإرضاء أذواق مختلفة لمجموعات مختلفة من الأشخاص، بل هى سجل صادق لما عشناه بالأمس ولما نعيشه اليوم وما سنعيشه غدا، لأن العمارة حياة “، فهى الفن القادر على صياغة المشاعر الإنسانية والأحلام فى صورة أشكال هندسية بسيطة.

التراث هو الشئ المتوارث عبر الأجيال اجتماعياً وسياسياً ودينياً وحضارياً، فالتراث العمرانى هو رمز لتطور الإنسان عبر التاريخ، وهو يعبر عن القدرات التى وصل إليها الإنسان فى التغلب على بيئته المحيطة به، وبهذا فان الحضارة بأشكالها كافة وفي مقدمتها الدين، وفن العمارة وبناء المدن والمساجد والكنائس والبيوت وما تحويه من ادوات منزلية والقرى والزراعة والصناعة والأدب التقليدي والأدب الشعبي التي أنتجتها الأجيال السابقة كلها تراث.

نشأت العمارة في اغلب البلدان، وتأثرت بها، وأصبح لكل بيئة أثرها في عماراتها، ولقد ضاع معظم هذا التراث الحضاري “للعراق”، والتي كانت خلاصة لروح لخصت حقب ذاق العراق، منذ أوروك وأور وبابل وأشور وبغداد العباسية، ان هذا الموروث الحضاري ذو طابع متميز وفريد منذ إولى الحضارات السومرية والأكدية والآشورية والبابلية مروراً بعصر صدر الإسلام والعصرين العباسي والعثماني، اللذين كانا بداية الإنتقال الى العصورالحديثة والتنوع العمراني الحالي، حيث مزايا الأبنية تنعكس على الواقع، فزلزال احتلال بغداد عام 1138 م، بقيادة هولاكو عام 1260 م، وعاث فيها تدميراً وقتالاً، ونكبات الحروب، والفيضانات، والأهمال، ما حصل للعراق من هذه النكبات شمل وأثر في مراحل تكوينه المادي والروحي والانساني لا يمكن وصفه، مأسهل الهدم والتخريب، وما أصعب البناء والتعمير، يقول الشاعر:

فلو كل بان خلفه هادم كفي*** فكيف ببان خلفه ألف هادم

ولكن بقيت بغداد.

اذاً مهنة البناء والعمارة من المهن القديمة في بلادنا وبمرور الزمن اشتهرت فيها بعض المحافظات وفي مقدمتها بغداد والموصل والبصرة،

وقد استعان المنصور في بناء سور بغداد المدور العظيم ببناء (اسطة) سرياني بارع يحمل تقنيات تراث البابليين والآشوريين في بناء المدن المدورة التي كانت اكثر سهولة في الدفاع عن نفسها عند الحصار،

وكذلك منارة سامراء فقد اشرف على بنائها بناء سرياني الذي كان يحمل الارث البابلي والآشوري في بناء ابنية المراصد.

اسطة كلمة محورة، وتعني الاستاذ او معلم الحرفة، وكانت تطلق على الشخص الحاذق في مجالات البناء والميكانيك وحرف اخرى، والمعمار يسمونه إستادي ونقلت الى الفارسية “استاذ” ثم التركية “اسطة” ورجعت للعراقية أسطة، وقد يكون الوصول الى هذه الدرجة تكليفا لا تشريفا، فقد كان يأخذ بيد الصبي في بصفة “صانع”، وينتظر السنين، فأتقنها وأبدى ميلا كبيرا للاستمرار فيها لتصبح فيما بعد حرفته واختصاصه، ولكي يتأهل إلى “خلفة”، ليصعد تباعا إلى صفة المعلم “الأسطة”، فالبناء يحتاج إلى إرادة وإلى عزيمة، وإلى قوة وإعداد، وقد أتصفوا بحذقهم وموسوعيتهم بالعمارة ومواد البناء وإستثمار المساحات المعمارية بمنتهى الدقة، وتمتعوا باحترام نظراً لمكانتهم وضمائرهم في اسعاد من يستفاد لمنتجهم النهائي.

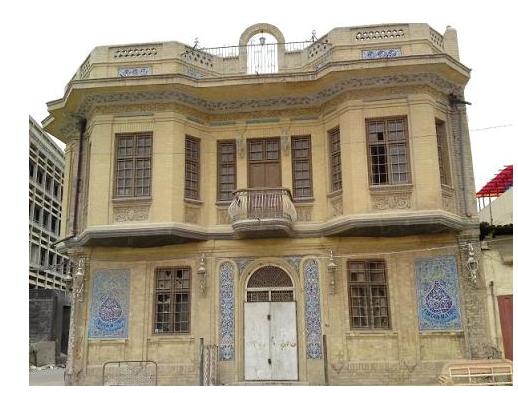

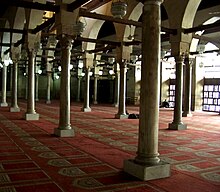

يشكل التراث العمراني العثماني ركناً هاماً وأساسياً من التراث العمراني الإسلامي للعراق، فقد نقل العثمانيون الكثير مما توصلت اليه العمارة العثمانية من هندسة البناء وأنظمته ومنشآته الى العراق خلال المرحلة الزمنية التي صار فيها العراق جزءاً من الدولة العثمانية، لا سيما وإن المنشآت المعمارية العثمانية من المساجد والجوامع والمدارس والخانات والتكايا وغيرها من المنشآت المتعلقة بمختلف مجالات الحياة الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية نواة النسيج العمراني العثماني للعراق، والقشلة واحدة ..

من ابرز المباني التراثية وذات قيمة معمارية مميزة في الذاكرة البغدادية،على ضفاف نهر دجلة، ومن هذه الأبنية، وزارة الدفاع والقصر العباسي وقصر الثقافة والفنون ودار الوالي وقبة السراي والمحاكم القديمة وجامع الوزير

وانتهاء بالمدرسة المستنصرية وجامع الخلفاء والحيدر خانة وكنيسة الميدان وغيرها وغيرها.

تعد بغداد من المدن المهمة في العالم التي تحتوي على أماكن تراثية وحضارية وفريدة من نوعها، ان الأهمية التأريخية والأثرية تنطلق من كون هذه الأماكن والبيوت التراثية تمتد على مساحات واسعة من مدينة بغداد القديمة وعلى جانبي الكرخ والرصافة ويعود تأريخ إنشاء بعضها إلى بدايات العصر العباسي أو إلى العصر العثماني وكذلك إلى العصر الحديث، ان هذا الموروث الحضاري ذو طابع متميز وفريد منذ إولى الحضارات السومرية والأكدية والآشورية والبابلية مروراً بعصر صدر الإسلام والعصرين العباسي والعثماني، فالأهمية التأريخية والأثرية تنطلق من كون هذه الأماكن والبيوت التراثية تمتد على مساحات واسعة من مدينة بغداد القديمة وعلى جانبي الكرخ والرصافة، وكل هذه الأماكن بها لمسة ودقة وفن صانعها “الأسطا”.

وفي بغداد برز العديد من “أسطوات” المهنة وابدعوا فيها وتخرج من بين ايديهم وتحت رعايتهم العديد من الذين اتخذوا المهنة مصدراً للعيش وأصبحت عملهم الرئيس في حياتهم وأورثوها الى أبنائهم وأحفادهم ة، ونجد في تراثنا البغدادي أن اغلب طبقة “الاسطوات” تنحدر من محلة “الهيتاويين” وهي منبت خصب لهم، تقع على تخوم محلة “صبابيغ الآل” في الرصافة، كما أن البعض كان من مناطق الفضل وباب الشيخ والكرخ والأعظمية، وكان يميزهم لبسهم الصاية، والجراوية” الكوفية” او اليشماغ” على اكتافهم.

كانت لكل محلة مقهى يرتادها اسطوات البناء وصغار التجار والمعلمون وبقية الشرائح الاجتماعية، كما كانت هناك مقاه لكل مهنة، مقهى للصباغين وأخرى لأسطوات (جمع أسطة) الإسمنت وثالثة للحدادين، كما توجد مقهى للعاملين في البناء الذي نسميه الجف قيم، ولكن المشهورة منها للأسطوات وعمال البناء هي: في “قنبر علي”، هناك مجموعة من المقاهي القديمة التي يأوي اليها رجال الحي، وقد كان بعضها يتخصص بجلوس المهنيين والحرفيين، مثل تلك التي كان يجلس فيها اسطوات وخلفات البناء الذين يجيدون البناء البغدادي القديم المحافظ على الطراز المعماري المتميز بالشناشيل والواجهات المنقوشة، والذي يتنافسون مع اسطوات وخلفات “باب الشيخ” المعروفين باجادتهم لطراز البناء القديم، مقهى “علي النهر” في منطقة الفضل حيث يستقبل هذا المقهى رواده منذ الساعات الاولى للفجر وبعد انتهائهم من اداء صلاة الفجر في جامع الفضل القريب منه ويرتاد هذا المقهى اسطوات البناء الذين ينتظرون عمالهم، او العاملون في بعض المصالح الحكومية التي تقضي طبيعة العمل الحضور باكرا، ويتميز رواد هذا المقهى بالوجاهة وتقدم السن،

عاداتهم في الجلوس مبكرا وتناول الاكلات الشعبيه في الصباح الپاجة، والتشريب وشوربة العدس وغيرها، اختفت تلك المقاهي وسط هذه الأحياء العتيدة، واختفى ذلك الجيل من العمال المهرة الذين اتحفوا بغداد باعمالهم المعمارية البارعة.

مباني الاحياء القديمة وخاصة الحوش البغدادي، المبني من الطابوق والجص الذي يوفر العزل الحراري صيفاً وشتاءً مراعياً الظروف المناخية، وقد راعى الأسطة البغدادي القديم، ظروف المناخ، أذ اعتمد اسلوب ما كان يطلق عليه (العكادة) اضافة الى اعتماده على الازقة الضيقة والملتوية، لاحداث تيارات هوائية، وكانت مداخل البيت والعواميد “الدنك” التي ترفع البيت من الداخل في غاية الجمال وروعة في معمار الزخرفة على الطابوق لتضفي على البناء رونقا وبها، والكثير من البغداديين يتذكرون كيف كان “الاسطة” يبني مثل هذا النمط من البناء وكيف كان يزخرف الطابوق ويشكله “بفأسه” و بمقدمتها ذات النصل الحــاد والواسع قليـــــلا ومؤخرتها التي تشبه المطرقة , يكسّر بها الاجزاء التي لا تروق له وينتزعها من الطابوقــــة المكعبة الشكل ليجعل منها شكلا هندسيا جميلا، مزهوا بعمله مستمتعا به ويعامل “طابوقاته” بكل حنية ودلال وكأنه يريد ان يخرج منها رسما ليركبـه مـع التشكيلات الطابوقية الاخرى ليخرج منها هذه اللوحة الزخرفية الجميلة، اما السقوف، فقسم منها كانت مغلفة بالخشب الاحمر الجميل المنقوش والزجاج الملون و”الدرابزين” التي تؤطر السلالم هي الاخرى من الخشب الجاوي الجميل المدهون المشرق المشع حمرة والممتد مع السلالم صعودا محاذيا للرواق العلوي ليشكل حاجزا يمنع سقوط الافراد، كذلك الشبابيك الخشبية التي تزينها الواح زجاج ذات الوان متنوعة جذابة وكانها قد ارتدت حلة قشيبة، تراث معماري جميل، التى كونت بمجموعها نسيج مدينة بغـداد مثل محلات :

البارودية والحيدرخانة وجديد حسن باشا والعاقولية والفضل، وحمام المالح والمهدية وخان لاوند، وقنبر علي والتورات والقشل، وصبابيغ الآل ورأس القرية والمربعة والطاطران والدهانه والصدرية والبتاويين وعكد النصارى والاعظمية وغيرها من المحلات في منطقة الرصافة،

ومثلها محلات منطقة الكرخ : كخضر الياس وست نفيسة وسوق حمادة والشواكة والشيخ صندل والكريمات والصالحية والشيخ معروف وعلاوي الحلة والتكارته والكاظمية، بعض منها تحتضن (شناشيلها) الجميلة التي تتميز بتكوينات زخرفية جميلة، وان هذه البيوت تتنوع في الطراز الذي بنيت عليه، وحتى تلك الاعمدة، التي تسمى ” الآيونيك” بتلويناتها الساحرة والتي بنيت بطريقة كلاسيكية رائعة الجمال والقياس، تظهر وبشكل جلي دقة ومهارة الأسطة البغدادي آنذاك في بناء تلك البيوت والشناشيل، فالشناشيل ادواتها وهي المنشار والمطرقة وأدوات الحفر التقليدية التي تشبه أزميل النحاتين إضافة إلى المسامير ومواد التثبيت اللاصقة الخاصة بالخشب “الغراء “،وأهم ما يميز هذه الصناعة هو الذوق وعشق الصنعة واختيار دقة الأبعاد بشكل متناه ، ومعرفة اتجاهات الريح الداخلة،

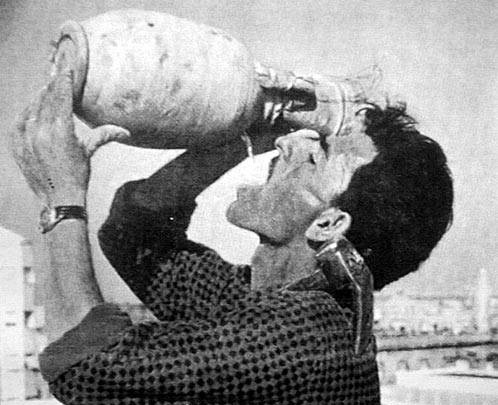

ان لأكثر البيوت البغدادية سراديب مع اختلاف في السعة والعمق، والسرداب يكون تحت الطابق الارضي، وينزل اليه عن طريق ست او سبع درجات يأوي إليه افراد العائلة في فصل الصيف بعد الغذاء للقيلولة، أما سقف السرداب فكانت على شكل أقبية وعقادات وللسرداب نوافذ تطل على صحن الدار لغرض التهوية والنور، وفي السرداب ما يسمى البادكير، والبادكير ممر هوائي تابع للسرداب يعمل على تبريد السرداب عن طريق جلب الهواء من السطح العالي من خلال فتحات خاصة ترتفع عن مستوى السطح وتنتهي بمنافذ عند السرداب، هذه الكيانات الجمالية تشم فيها روائح الشعر والفن وسحر البناء والعمارة.

الكثير يتذكر كيف كان عمال البناء وهم فوق الحيطان يغنون اغاني وعتابات خاصة وكانت النغمة ترويحا للنفس وشحذاً للهمة، حتى ان الأسطة كان اذا طلب الحجارة او الطابوقة من العامل الذي تحت يده خاطبه بالفاظ ملحنة يتغنى بها، عصبية أسطة البناء علقت بأذهان البغداديين الذين كانوا يتابعون بناء منازلهم، عندما يتأخر العامل على الاسطة في نشر الجص او السمنت أو الطابوق يضربه بأي شيء موجود بيده. ولعل صفة عصبية المزاج ملازمة لاغلب خلفات البناء، وربما يعود ذلك لحرصهم على العمل وإثارة الهمة في نفوس العاملين.

استقى الفنان جواد سليم نموذج “البنّاء”جذور واقعية من تأمله لأحد أسطوات بغداد، فكان نصب “البنّاء” 1944 _1945 والفنان في عنفوان شابه ـ يمسك بالحل النموذجي، والوحيد، لحكمة ملحمة جلجامش: الصيرورة، أي ليس لدى الإنسان إلا ان يصنع تاريخه، كي يحقق حريته فيه، لا ان يتخيله، ويتأمله حسب. فالعمل، وهو الذي تأسست عليه أقدم حضارات وادي الرافدين، بعلاماته الهندسية، وبالاستناد إلى العدد، الحساب، والكتابة، والجهد البشري الخلاق، سيشكل المفتاح بمعناه المشفر في نصب الحرية، حيث “الكل” لا يمكن عزله عن أجزائه، ومكوناته، مهما كانت مستقلة، مثلما تؤدي الأجزاء دورها في الكل، كي يأخذ سياقه في الصيرورة” المعنى، الاسلوب، الهوية”

اهم المباني ال التراثية التي ساهم وابدع فيها رواد البناء من الأسطوات:

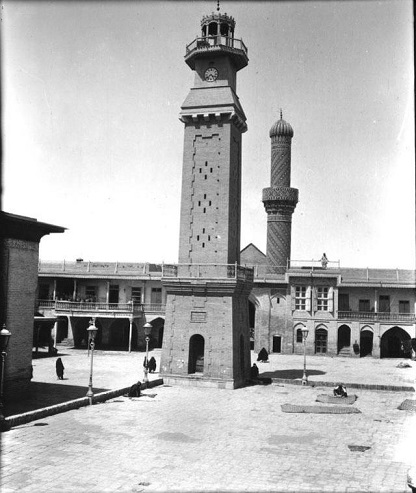

الأسطة كرز، ساهم بتشيد برج لساعة الحضرة الكيلانية، بعد ابدال الساعة القديمة سنة 1898، وقبتها البغدادية تعد من اعجب القبب في الشرق الأوسط.

الأسطا سلمان سهيل، عمل مع ج. م. ويلسون وك. أ. س. ميسون، في المدرسة المركزية بخاصة، وفي تشييد مبنى الاخوة لينش “لنج” “بروترس لينش” في شارع الرشيد، وجامعة آل البيت، استطاع ان يرسم مخططاً فريداً للحضرة الكاظمية والتي انبهر بها المعماري الدكتور محمد مكية، ووصفه ب”مدرسة في البناء”، وقد استعان الآثاري الألماني أوسكار بالأسطة سلمان وذكره في كتابه عن البيت البغدادي الصادر العام 1909، الذي أشاد بمكانة هؤلاء البنائين الموهوبين.

الأسطة حمودي العزاوي، باني المقبرة الملكية

الأسطا الحاج إبراهيم العبطة، ذكره اوسكار رويثير،1910

الاسطا عبدالله الكاظمي، ذكره اوسكار روثير، 1910

الأسطا صالح البياتي، المدعو صالح زنوبة.

الأسطا طه حمودي، اصله من صبابيغ الال محلة، وعمل في بناء عمارة فتاح وغيرها في شارع الرشيد باشراف المعماري شريف يوسف.

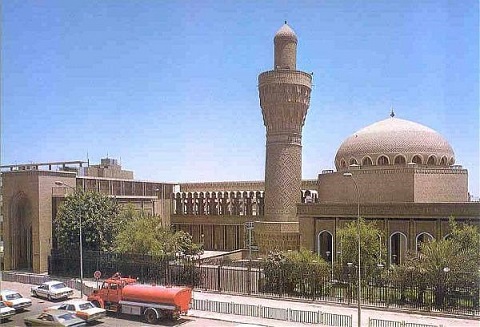

الأسطا حسن فرج، المولود في عام 1909 في الهيتاويين وأخذ الحرفة عن أبيه الحاج فرج محمد، وأشتغل مع الأسطة حمودي، وكان يجيد البناء بالنورة والرمل، وبمعالجات “الطابوق”، على طريقة “جف قيم” للتمييز بينها وبين “الدرز”، وكان يتفنن في عقادة السقوف بالنوع المسمى “الحصيري”، وحمل موهبة في رسم الخرائط وكذلك تنفيذ التفاصيل، بالرغم من أنه كان أٌمياً،

وقد إعتمد عليه المعمار مَكّية في تنفيذ جامع الخلفاء بشارع الجمهورية العام 1961، وكذلك حسينية الحاج جواد باقر الشكرجي في كربلاء ودار امل الخضيري في الأعظمية، ودور أخوات الامير عبد الإله، وكذلك بيت كاظم مَكّية في المسبح.

الأسطا محمد الكاطع، كان يشيد القباب والمآذن والمساجد والبيوت واشهر اعماله القبة القرمزية للموانيء العراقية في البصرة.

الأسطا خليل البناء في باب لاغا.

الأسطا يوسف فليفل، كان نشيطا في الستينات.

الأسطا صادق عبد الكريم ابو الورد، ولد في محلة عقد القشل، وتدرب على يد الأسطا سيد عزيز، وعمل كـ “خلفة” مع الأسطا صالح البياتي، ومن أشهر أعماله قناطر الفتحة بجبال حمرين قرب المقدادية في ديالى، وكذلك الطرق على نهر الحسينية في كربلاء. ومن أهم أعماله بناء (دور الشؤون الإجتماعية) في مدينة الحرية وعددها الف بيت.

الأسطا الحاج توفيق، عمل مع محمد مكية في ترميم مسجد الخلفاء، 1963، وتعلم من هذه التجربة الشيء الكثير وطبقها في أعماله في الحضرة الكيلانية، مستخدما طريقة جديدة في ريازة الآجر وبناء البوابات.

الأسطا حسن رشيد، من الكاظمية

الأسطا عبد الهادي المختص ببناء الشناشيل، وهي المنشار والمطرقة وأدوات الحفر التقليدية التي تشبه أزميل النحاتين إضافة إلى المسامير ومواد التثبيت اللاصقة الخاصة بالخشب (الغراء) صاحب الذوق وعشق الصنعة واختيار دقة الأبعاد بشكل متناه، ومعرفة اتجاهات الريح الداخلة.

الأسطا الحاج سلمان سلبي، من محلة صبابيغ الال.

الأسطا ناصر وابنه عبد علي من محلة صبابيغ الال.

الأسطا الحاج اسماعيل البياتي.

الأسطا محيي: مشيد بيت الدكتور شوكت الزهاوي الذي رسم تصاميمه المعمار التركي نطقي بك.

الأسطا الماز: شيد فيلات عديدة خلال الثلاثينات وبينها فيلا توفيق السويدي، رئيس الوزراء الاسبق.

الاسطا عبد اللطيف العاني، اصبح مقاولا كبيرا في الستينات.

الاسطا مهدي مطر: اصله من محلة الجبة، وفي عائلته عدد من الاسطاوات من امثال الأسطا علي، والأسطا الحاج رضا، والأسطا الحاج محيي علي.

الأسطا سلمان الجلبي.

الأسطا مصطفى محمد عجيل: شيد المنزل الانيق لاسماعيل الشوريجي في الاعظمية،عام 1931، ووضع تصاميمه معمار يوناني.

الاسطا خضير السامرائي، شيد دورا عديدة في الاعظمية ومنها دارنا.

الأسطا الحاج رضا.

بعد تأسيس الدواـة العراقية في أوائل خريف 1921، بدأ عصر عمارة الحداثة البغدادية والعراقية، وكان ظهوره متسماً بالجدة والاختلاف، وحتى في كثير من الاحيان، القطيعة عن سياق الممارسة البنائية السابقة لـه، لم يقتصر المفهوم الموضوعي لعمارة الحداثة في بغداد، على ما تم تحقيـقه من منجزات بنائية ملموسة وواقعية، وإنما شمل أيضا ما تمٌ تداوله من أفكار ومخططات ومواضيع بنائية لم يتم انجازها، بداية الإنتقال الى العصور الحديثة والتنوع العمراني الحالي، حيث مزايا الأبنية تنعكس على الواقع البغدادي، اذاً في عالم الحداثة بعد تمدن بغداد والمحافضات في الثلث الاول من القرن الماضي، لم يعد لأسطوات بغداد تلك المنزلة السابقة، خلقت بينهم وبين الأعراف الإجتماعية اشبه بالفجوة وليست القطيعة وذلك بوجود اناس ذو مقدرة ودراية اكاديمية وعلمية استطاعوا أن يوضفوا امكانياتهم المعرفية باستخدام الاسطوات وفق تخطيطاتهم وعلمهم المعرفي، بعملية إحياء أو إستلهام التراث المعمارى والعمرانى فى العراق “مثلها مثل حركة الكلاسيكية الجديدة أو التلقيطية التى بدأت فى أوربا” بالإقتباس والإستلهام من الطرز الكلاسيكية والإصول الحضارية القديمة وذلك بإحياء الطراز البابلي أو الطرز المعمارية الإسلامية المختلفة بحقبها المختلفة، قد تم توظيف مفردات وأشكال هذه الطرز فى تصميم المبانى العامة والمؤسسية كتعبير مباشر عن خصوصية الهوية الثقافية و الحضارية، ومن أهم رواد هذا الإتجاه

أساطين معماريين واكاديميين نقلوا العمارة البنائية العراقية الى أصقاع شتى، ومنهم محمد مكية ورفعة الچادرچي ومدحت علي مظلوم وجعفر علاوي وزها حديد ومعاذ الآلوسي وقحطان المدفعي وقحطان عبد الله عوني وهشام منير وإحسان فتحي واحسان شيرزاد وسرسم وحميد عبد وحسام خضوري فرجو وحسام الراوي، وهناك الكثير ممن أثرى المنجز والمعلومة المعمارية والمساهمة في التوجهات والتثقيف والتنوير.

ممن كتب في البناء والعمارة ودور الأسطوات: المهندس الألماني (أوسكار رويتر) صاحب رسالة الدكتوراه في تصاميم المباني العراقية، ومن أجل ذلك أقام في بغداد مدة ثلاث سنوات، ولم يكتف بدراسة تصاميم البناء وفن العمارة في بغداد بل توجه الى كربلاء والحلة والنجف والأرياف التي حولها، لتكون دراسته أكثر شمولية ودقّة، وقد ذكر في كتابه القيّم (البيت العراقي في بغداد ومدن عراقية أخرى) إنه قام شخصياً بالتقاط الصور لبعض المباني، وإن تعذر عليه ذلك قام برسمها بشكل تخطيطي، هذا عدى الجزء الآخر من الكتاب الذي استند فيه على إتصلاته باساتذة البناء المحليين المعروفين في العراق بلقب (الاسطوات)، حيث قدموا إليه معلومات وآراء شفهية وخطية حول فن البناء والعمارة العراقية، وكذلك السيدة سيسيليا بييري وكتابها “بغداد: العمارة الحديثة والتراث”، الصادر عن دار المدى، 2009، يقدم شهادة عن الوجه العمراني لبغداد وتاريخه، ورفعت الجادرجي وكتابه” التراث، الحدائة في العمارة.

ما اروعك ايها الاسطة البغدادي كما تحب ان تسمي نفسك وانت بععملك ومهارتك وقياسك الفطري لعوامل الطبيعة والمناخ تخطط وتبني المآذن والقبب والجوامع والخانات والتكيات والبيوت، انت منشىء العكادة المنسجمة مع سجية الطابوق والجص العراقي، قبل ان تزيحه الخرسانة المسلحة، انت أثير ذلك المعمار القديم لأسلافك منذ الخليقة في العراق المتسم بالموسيقى الداخلية في معمارهم البهي، والتي اتتسمت بالجمال والشموخ والابتكار الخلاق، كحبك لبغداد جعلك تختزل كل الالقاب التي تحف باسمك لتفتخر انك اسطة وانت تليق بها، ومع الأسف، مثل أوراق الشجر التي تتساقط في فصل الخريف أصبح تراث بغداد المعماري، بعد الإزالات والأهمال التي طالت عدد كبير من المباني والشخوص ذات التصميمات النادرة، ومن الله التوفيق.

سرور ميرزا محمود