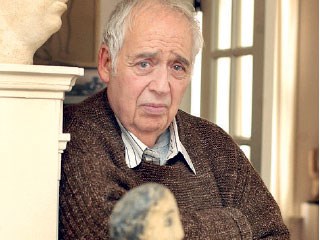

“رفيق شكري”… الخصوصية المحلية للأغنية واللحن

الأحد 23 آذار 2014

دمشق

أكثر من خمسة وثلاثين عاماً قضاها في حب الموسيقا والغناء، فهو أول من غنى باللهجة المحلية السورية لحناً وأداء، وهو الرائد الثاني للأغنية السورية التي تتحدث كلماتها باللهجة المحلية بعد أبي خليل القباني، بينما كان جميع الملحنين السوريين قبله يلحنون كلمات الأغنية باللهجة المصرية.

|

ويشير الباحث والكاتب “أحمد ونوس” عن حكاية أول أغنية لـ”رفيق شكري” بالقول: «في عام 1942 وفي سهرة ضمت عدداً من الشخصيات الأدبية والفنية اجتمع “شكري” بشاب اسمه “عمر حلبي” فأخذ “شكري” يغني لـ”عبد الوهاب” فسأله “الحلبي” لماذا لا تغني أغنيات خاصة بك؟ فأجابه “شكري” لأنه لم يعثر على كلمات جميلة باللهجة المحلية، فحفرت هذه العبارة في ذاكرة “حلبي”، وفي اليوم التالي سافر “حلبي” إلى “درعا” وفي الطريق شاهد رتلاً من الجمال فخطر بباله مقطع زجلي يقول:

“بالفلا جمال ساري.. قلت رايح فين

يا ناري ع المحبوب يا ناري.. قايدة في الجنبين”.

فدونها على ورقة لكن تلك الليلة جافى النوم عينيه، ولم ينم حتى أكمل الزجلية، وفي اليوم التالي أرسل الزجلية إلى “شكري”، وبعد عدة أيام عاد “حلبي” من “درعا”، وفي محطة القطار لاحظ أن عمال التنظيفات يرددون أغنية كلماتها هي نفس الزجلية التي كتبها، فسألهم عن مصدرها فقالوا: إنها لـ”رفيق شكري”، وإن إذاعة “دمشق” تبثها في اليوم عدة مرات، بعدها توجه “عمر” إلى منزل “شكري” الذي كان في سوق “ساروجة” وأصبحا صديقين، وعندها طلب “رفيق” من “عمر” أغنيات جديدة، فكتب “عمر”، ولحن وغنى “رفيق” (غيبي يا شمس غيبي) التي لم تكن أقل حظاً من سابقتها بجمال الكلمات واللحن والأداء والشهرة، ثم (خلي الحبايب يسلموا)، و(خالي يا خالي)، وغيرها».

ويشير الباحث “صميم الشريف” في كتابه “الموسيقا في سورية

|

| الموسيقا في سورية |

أعلام وتاريخ” بالقول: «يعتبر الفنان “رفيق شكري” الفنان الوحيد تقريباً الذي لم يتأثر بالمدرسة المصرية، إلا في حدود الاستماع، على الرغم من صداقته الحميمة لـ”محمد عبد الوهاب”، وقد ولد “رفيق شكري” في حي “الميدان” بدمشق عام 1923، وعاش مع والدته بعد وفاة والده، وامتهن أعمالاً مختلفة لتدر عليه المال الذي مكنه من شراء آلة العود، ولكنه لم يبرع فيها تماماً إلا عندما تتلمذ على يدي الفنان القدير المرحوم “صبحي سعيد” في العام 1935، وكان آنذاك قد بلغ من العمر اثني عشر عاماً».

وعن بداياته الفنية يقول “الشريف”: «كانت بداياته قاسية محفوفة بالأشواك والصعوبات فقد عانى الشيء الكثير في الحفلات التي كان يدعى لإحيائها في القرى المجاورة لـ”دمشق”، ولقي ضروباً من الهوان حتى في الحي المحافظ الذي كان يقطن فيه، وتعرض لمختلف أنواع الذل والإهانات بسبب الفن الذي يحب ويعشق، إلى أن استطاع أن يتبوأ المكانة التي وصل إليها.

تأثر “رفيق شكري” منذ حداثته كغيره من هواة الفن بـ”محمد عبد الوهاب”، ولعل الصداقة التي ارتبط بها مع الفنان الكبير ذات يوم، هي التي جعلته ينصرف إلى تقليده في مرحلة البدايات فيغني أغانيه، ويتأنق، ويتصرف مثله».

ويضيف: «نجح “رفيق شكري” إلى حد بعيد في إعطاء الأغنية المحلية الهوية السورية لحناً وأداء، وطبعها من خلال قوالبها الفنية المعروفة، بطابع البيئة العربية السورية، حيث صافح صوت “رفيق شكري” المستمعين في “دمشق وحلب” من

|

| الباحث صميم الشريف |

وراء ميكرفون إذاعة دمشق الضعيفة التي أنشأها الفرنسيون في العام 1943، وكان ذلك في صيف عام 1943، ومنذ ذلك التاريخ بدأ نجمه يتألق في ميدان الطرب، وأخذ يكتسب الشعبية التي كان يحلم بها، أما في العام 1944 فدعته إذاعة الشرق الأدنى (لندن اليوم) ليسجل لحسابها عدداً من أغانيه، وبعد الجلاء، وافتتاح الإذاعة السورية القوية الجديدة في العام 1947، كان أول المساهمين بفنه ابتهاجاً بافتتاحها إلى جانب نخبة من المطربين والمطربات، وسافر إلى بغداد بدعوة من إذاعتها، فأقام في ضيافتها أشهر حفلت بالطرب والسهرات الشيقة، وسجل لحسابها عدداً وفيراً من أغانيه، ثم دعته المملكة الأردنية الهاشمية في أيار عام 1953 ليساهم مع فرقته الموسيقية باحتفالات تنصيب الملك حسين ملكاً على عرش المملكة، وفي تموز 1952 سافر إلى مصر، والتقى فيها الفنان العربي السوري “جميل عويس” الذي عرفه على الموسيقار “رياض السنباطي”، فأبدى هذا إعجابه به، والرغبة في التعاون معه، كذلك احتفى به المطرب “محمد عبد المطلب” الذي كان قد ارتبط معه بصداقة متينة أثناء زياراته المتعددة لـ”دمشق”».

ويختم “الشريف” بالقول: «تدل أغانيه على عمق ارتباطه بالأرض التي عاش تحت سمائها، ورتع في ظل أفيائها وخيراتها، حتى في الفيلم السوري الوحيد الذي مثله واضطلع ببطولته “نور وظلام” وعرض أوائل الخمسينيات ظل ينهل في أغانيه من روح هذا الوطن، ومن بيئته الشعبية أجمل أغاني هذا الفيلم أغنيتان: “معي الجمال كله”، و”خليني وحداني”. فقد لحن “رفيق شكري” في كل ضروب الأغنية حتى بلغت 198 أغنية، مقسمة ما بين الأغنية الشعبية الدارجة، القصيدة، الأغنية الدينية، النشيد والأغنية الوطنية والقومية، ومن أجمل القصائد التي لحن وغنى، قصيدة “دمشق” من شعر “سليم الزركلي”، وقصيدة “صوتها” من شعر الدكتور “صباح قباني”، أما أعماله في مجال الأغنية الدارجة، فتعد بالعشرات من أبرزها “بالفلا جمال ساري”، و”خلي الحبايب يسلموا”».