لم يكن لقائي الأول بميجور جاكسون معه شخصيًا، بل مع استمارة طلب التوظيف الخاص به. كنتُ طالبةً في السنة الأولى في جامعة فيرمونت أعمل في مكتب عمادة كلية العلوم والفنون. إحدى مهامي كانت تنظيم ملفات الكلية، وكانت قراءة السير الذاتية المثيرة للاهتمام طريقة جيدة للهروب ساعةً أو اثنتين من العمل والدراسة. أذكر أنني حاولتُ رسم صورة لمايجور جاكسون في مخيلتي استنادًا إلى اسمه، وانتهيت بتخيل شخصٍ مهووس بالأدب ذي نظارات، يرتدي بدلة قائد فرقة موسيقية ويحمل غيتارًا. لم أعرف، إلا بعد ثماني سنوات، أنني أخطأت في تخيل كل شيء باستثناء النظارة.

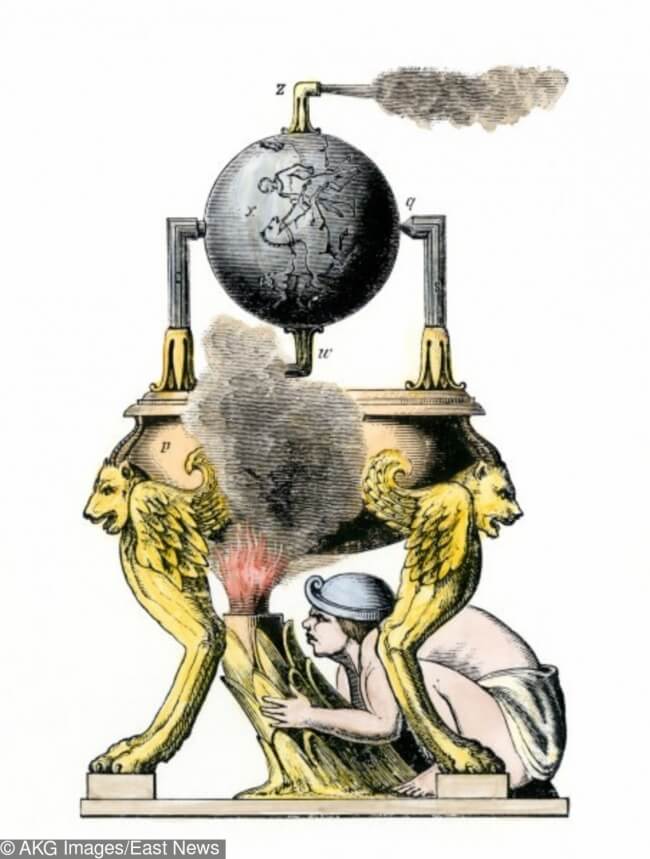

اللقاء الثاني أيضًا لم يكن معه شخصيًا بل مع قصائده، في مكان غير متوقع؛ في متحف الفن، حيث أقام مع الفنان ويليام كوردوفا معرضًا بعنوان “أكثر من ثنائي لغة” عام 2009، والذي مثل إعادة إحياء للتعاون الفني بين شاعر ورسام. عندها أحسست أن عليّ أن أخطط للقاء جاكسون شخصيًا.

التقينا في برلنغتون-فيرمونت لاحتساء كوبٍ من القهوة في مقهى “أنكومون غراوندز”. خلال ساعة من الزمن، تشكلت لدي صورة عن حياة الشاعر، عمله، إلهامه، وشغفه حين كان يعمل على مجموعته الشعرية الثالثة “شركة قابضة”.

جاكسون هو أستاذ مساعد للغة الانكليزية في جامعة فيرمونت. هو أيضًا عضو الهيئة التدريسية في ندوات بننغتون للكتابة. من مجموعاته الشعرية “الأطواق” و”مغادرة زحل”. وصل هذا الأخير إلى نهائيات جائزة دائرة نقاد الكتب الوطنية. نشرت أعماله في أميركان بويتري ريفيو، والبولفارد، والنيويوركر.

ألكسندرا تورسي: قامت مكتبة بوسطن العامة بمنحك جائزة لايت الأدبية، تهانينا! كيف كانت تلك الأمسية؟

ميجور جاكسون: كانت أمسية لا تنسى. يسلم الجائزة عادة للفائزين أحدُ زملائهم، بالتحديد أولئك الحاصلين على جائزة لايت الأدبية مسبقًا. قام صديقي توم سلاي بتقديمي وقال أشياء رائعةً عني؛ لن تجني بالشعر أموالاً طائلة تمكنك من شراء مركب شراعي لترفه عن نفسك على شاطئ بحيرة تشامبلين، هذا هو الواقع، لكنّ سماع تقدير زملائك شيءٌ لا يقدر بثمن، جعلني أشعر بسعادة غامرة. كان بين الحضور كتّابٌ أعجبت بهم دومًا، على سبيل المثال حضر المؤرخ ديفيد ماكيولو، وألقى كلمة قيّمة عن أهمية القدرة على القراءة والكتابة وعن أهمية العمل الذي نقوم به.

لقد وُفّقتُ في اختيار مهنة الكتابة حيث جمعتني بأشخاص يؤمنون بأهمية التعلم، يؤمنون بالكلمة المكتوبة، بذكاء الإنسان وتجليه في الحياة اليومية وفي الأدب المعاصر. قامت مكتبة بوسطن العامة في تلك الأمسية بجمعي مع كتاب جادين، وقرّاء جادين أيضًا، أشخاص يشكلون مستقبل مهنتي لخمس وعشرين سنةً قادمة. حين صعدت إلى المنصة لأستلم الجائزة هززتُ العلبة وقلت: “أعرف أن هذه علبة مجوهرات من تيفاني، لكنني آمل أن أجد بداخلها تذكرة لحضور مباراة فريق ريد سوكس.” أضحكهم ذلك من القلب.

أ.ت: لقد بدأتَ بوصفك قارئًا وكاتبًا للمعلومات المالية، كنتَ محاسبًا، ما الذي ساهم في تحولكَ إلى شاعر؟

م.ج: كل تلك الأرقام! كنتُ في حاجة إلى الحروف في حياتي.

كنت قارئًا للشعر قبل أن أبدأ بكتابته بزمن طويل، وارتدتُ –لحسن حظي- مدرسةً عامة في فيلادلفيا حيث كانت المدارس العامة لا تزال يُعول عليها في تقديم تعليم جيد، هناك تعلمت عن الشعر الكلاسيكي الرومانسي والحديث. واحد من أساتذتي كان يفتتح كل درس بقصيدة روبرت فروست “لا شيءَ مِن ذَهبٍ يدوم” يلقيها من الذاكرة. أظن أنه كان ممثلًا فاشلًا لأن أداءَه كان مبالغًا به فترك انطباعًا دائمًا لدي.

أتذكر ذلك الأستاذ لأن فروست كان أحد شاعرَين رأيت كتبهما في مكتبة جدي، الآخر كان لانغستون هيوز، وقد اكتشفت مجموعتيهما الشعريتين مبكرًا حوالي الثامنة من عمري. هذان اثنان من الشعراء يهتمان بالصوت في القصيدة، وأقصد بالصوت خلقَ نغمٍ في الشعر عن طريق وسائلَ تُعتبر اليوم تقليدية، أو حتى شيئًا من الماضي.

ذلك الانغماس المبكر في أعمالهما تزامنَ مع رغبتي في أن أصبح مضيف حفلات، فاكتشافي للشعر ترافق مع استخدامي للغة على مستوى ارتجالي، وهذان كانا شاعرين مخضرمين “صوتيين” إن أمكن تسميتهما بذلك. إذًا كان الشعر عزيزًا علي من قبل أن أبدأ الكتابة.

بدأتُ بالكتابة جديًا بعد بضعة دروس في الجامعة، أحدها مع شاعر اسمه ليونارد كريس وآخر مع سونيا سانشيز. قمت بالفعل بحضور العديد من صفوف اللغة الانكليزية، لأن صفوف إدارة الأعمال وصفوف التسويق وصفوف عمليات الدمج والشراء هي ذاتها في كل مكان، وهي مجردة من قصة إنسانية، إنها تحكي عن قصة التجارة والأعمال وكيفية تمثيل ذلك في بيان مالي، لكن ما هي القصة وراء ذلك البيان المالي؟

أ.ت: ماذا فعلت بعد ذلك؟

م.ج: بدأتُ العملَ في مركز “باينتد برايد” للفنون في فيلادلفيا، وهو مؤسسة تؤمن أن أيةَ منشأةٍ فنية ينبغي أن يديرها فنانون. شعرت حينها أنني لا أمتّ للوضع بِصِلة، فأنا محاسب، لذا كان عليّ أن أكتشف ما هو فني.

في ذلك الوقت بدأتُ بالكتابة؛ في الصباح الباكر كنتُ أدخن، أصنع القهوة ثم أجلس لأكتبَ قبل الذهاب إلى العمل. أعود إلى المنزل لأتناول العشاء، أستحم ثم أكتب لبضع ساعات، ثم أتسكع مع الأصدقاء أو أذهب إلى الحانة. كان ذلك روتيني لمدة سنة تقريبًا، في النهاية طُرِدتُ من عملي، مما أعطاني مزيداً من وقت الفراغ.

أ.ت: متى كانت فرصتك الكبيرة باعتقادك؟

م.ج: في ردهة الاستعلامات في مركز باينتد برايد للفنون كان هناك كتيبات عن عددٍ من مساكن الفنانين، وكان مُجمّع ماكدويل واحدًا منها. قمت بتقديم طلب وتلقيت هدية الكتابة في بيتربورو-نيوهامبشر لمدة شهرين، مقيماً في كوخ ذي مدفأتين وشرفتين، مع وجبة غداء تأتي وقت الظهيرة مع حطب للمدفأة إن احتجت إليه. عشت شهرين في مجتمع من الفنانين، كانت تجربةً مثرية ولحظة تحول في حياتي.

بعد ذلك، كانت الفرصة الكبيرة الفوز بمنحة “بيو”، كنت مقيمًا في مدينة بروفيدنس لمدة ثلاثة أشهر أشرِفُ على نشاطات شعرية في مركز باينتد برايد. ذهبت إلى إحدى الحفلات مع مجموعة من الممثلين، وفي الختام سألني أحد الموجودين: “مايجور، هل ستتقدم إلى منحة بيو؟ هذه السنة سوف تمنح للشعراء، والجائزة خمسون ألف دولار أميركي.” تقدمت وبمعجزة حصلت على الجائزة. تلك الهبة السخية من الوقت والمال كانت محوريّةً وداعمة بالنسبة لي.

أ.ت: لكن مجموعتك الشعرية الأولى “مغادرة زحل” لم تصدر حتى عام 2002. كيف تعتبر أن فرصتك الكبيرة كانت الفوز بالمنحة و ليس صدور تلك المجموعة؟

م.ج: بعضنا يعتقد أن الفرصة الكبيرة هي نشرُ عملٍ ما، لكن مجموعة “مغادرة زحل” كانت نتيجة طبيعية للجهد المبذول في التخيل وللدعم الأكاديمي والعائلي الذي سأظل ممتنًا له دائمًا. كنت أول فرد في عائلتي عاش متأملًا العالمَ ومشبعًا لفضوله، اتخذ حياةً من القراءة والبحث، ثم اختزل ذلك إلى كائنٍ لغويّ بإمكانه أن يكون تجربة تعيد إحياء ذلك الشغف، هذا هو الشعر.

في شبابك لا بد أن تجد نفسك تحلم أحلام اليقظة أو تتابع سلسلة من الأفكار، أو حتى مشهدًا تخيليًا في رأسك، وما شابهه من فعاليات العقل الإبداعية التي يصاب بسببها والداك بالقلق. يريد الناس من حولك أن يعرفوا لمَ تهدر وقتك تنظرُ من النافذة أو تحدقُ في الكتب. بالنتيجة، أصبحتُ أحد أولئك الأولاد الذين يستمعون إلى والديهم: كن شخصًا عمليًا في الحياة، لذلك سعيتُ لفترة قصيرة أن أصبح محاسبًا.

الفرصة الكبيرة التي تسأل عنها ظهرت حين بدأ مَن حولي يقدّرون ما اعتبروه سابقًا نوعاً من التسكع، وهو شيء مرتبط بأفراد الطبقة العاملة. لكن في النهاية، التفكير والكتابة لقيا تقديرًا من والديّ وجدّيّ، ربما لأنهم رأوا الناس يعترفون بي كاتبًا ومفكرًا، لكن تلقي انتباههم وتقديرهم له أهمية خاصة بالنسبة لي.

إذاً تلك كانت فرصتي المنتظرة، تراكمُ كل ذلك الدعم والوقت المكرّس والعمل الجاد. كل ذلك جعلني أدرك أن الأمر لم ينته بعد وعليّ أن أبدأ من جديد بالبحث عن الخبرات وفهم عواطفي وعواطف الناس من حولي، وصنع أغنية فنية تعبّر عن ذلك كله.

أ.ت: كم من الخبرات الشخصية وكم من البحث يغذّي شعرَك؟

م.ج: العملية الإبداعية مطحنةٌ ترمي بداخلها جزَرًا، خسًّا، عدسًا، قريدسَ، ورودًا، موسيقى، حُليًّا، قبلات –إلى آخره. في الوقت الذي تكتب فيه قصيدة، لا أدري كم تحوي من حياتي الشخصية. طبعًا، هناك بعض القصائد التي تحفزها الذاكرة، ثق تمامًا أنني من أولئك الكتاب مدمني الذكريات، لكنني أكذب معظم الوقت. أنا أيضًا مدمنٌ الخيال. إذًا ما يجد طريقه إلى الورقة هو خليط بديع من كل ما نفذ إلي من خلال عينيّ، أنفي، أصابعي وعقلي. الإدراك شيء مدهش لأنني أؤمن أن هناك أنواعًا من المعرفة والفهم، لكن ما أجده مذهلًا في العقل البشري هو أن الإدراك يتوقف عند نقطة معينة ليبدأ عندها نوع آخر من الكشف ويطغى.

لديّ قصيدةٌ تسمى “جريئون”؛ هل جربتُ حقاً الانتشاء بالمخدرات في المدرسة الثانوية؟ نعم، على سبيل التسلية مع الأصدقاء. هل حدث ذلك المشهد الوارد في القصيدة بالفعل؟ لا. لم يكن لدي صديق اسمه مالك أو آخر اسمه جوني كاش. لعبت كرة السلة مع شخص يسمى جوني كاش، عرفته في الملعب فقط وأحببت اسمه، أحب النغم وعدد المقاطع الصوتية في ذلك الاسم، وصوت الكاف الشديد فيه. إذًا فالمتطلبات الجمالية كالجَزَرة التي تدفع بالعربة إلى الأمام. أحيانًا أركز انتباهي على نوعية الأصوات التي أحتاجها، أو النغم الذي أريده، وأبحث عن مجموعة الكلمات وبُنية الجملة التي ستقودني إلى تحقيق ذلك، ثم أتوقف قليلًا وأقول “لهذا يوجد الشعر، لأنني لم أكن لأقول شيئًا بليغًا كهذا بدونه.” فأنا لست شخصًا عميقًا. العملية الإبداعية، الجلوس وكتابة القصائد، تقودني إلى أماكن في الوعي لم أكن أعرف أنني أمتلكها.

إذًا ما نسبة ما هو شخصي مقابل البحث في قصائدي؟ قمتُ ببحث مكثف من أجل القصيدة التي كتبتها عن “سن را”، قرأتُ عددًا من السير الذاتية، بحثتُ عن ملاحظات على غلاف ألبوماته، استمعت إلى أغانيه، ووجدت مقابلات معه. كل ذلك يغمرك، فتأتي فترة من معالجة المعلومات تقودك إلى نوع من الهدوء والصمت، المسافة والفراغ. ما يبقى بعد ذلك يصبح مادةً للقصيدة.

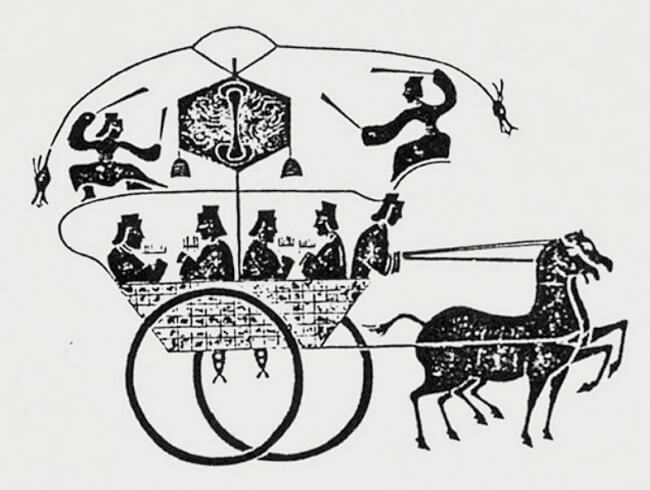

أ.ت: كيف استطعت كتابة القصائد من أجل المعرض الفني في متحف فلمنغ؟

م.ج: أرسلَ إليّ كوردوفا خمسًا و عشرين لوحة، وضعتها جنبًا إلى جنب على رف في مكتبي مُدّة شهر ونصف، أخذت أتأملها وأبحث عن روابط بينها كلما دخلت. كنت أسعى إلى جعلها تحفز ذهني أو تحرك مشاعري، والعديد منها حقق كِلا الأمرين.

اللوحة التي أثرت بي بشكل خاص هي “بائعو الجملة وبائعو التفرقة والتافهون”. شيءٌ ما فيها يكرم حياة أولئك الذين ليسوا في اللوحة. تكريمُ الشيء يعني منحَهُ ديمومة، أي أنه يستحق أن يبقى في ذاكرتنا ورصيدنا من الفن الإنساني.

كان لدي قصائد من أجل بعض تلك اللوحات، مثل لوحة “مكبرات الصوت”، حيث كانت القصيدة بعنوان “مولود تحت اللّكَمات”. ذكّرَني الإيحاءُ الشاقولي في اللوحة بأحدِ الأحياء التي عشت فيها في شبابي، حيث تلك المباني التي ترتفع ثمانيةَ عشر أو عشرين طابقا،ً ويقطن فيها ذَوو الدخل المحدود. من تلك المباني ولد فن الهيب هوب.

أ.ت: هل تفكر بالقيام بتعاون فنيّ آخر؟

م.ج: يسعدني جدًا القيام بتعاون آخر، في الحقيقة كنت أرغب بكتابة مزيدٍ من القصائد لِلَوحات كوردوفا.

أ.ت: هل لك أن تحدثني عن مجموعتك الشعرية التي تعمل عليها حاليًا؟

م.ج: بالطبع، إنها بعنوان “شركة قابضة”، وهي سلسلة من القصائد التي تسعى لاستكشاف الرغبات البشرية، الخيانة، الشهوة، والحزن، وتحاول أيضًا أن تربط التاريخ الفكري والثقافي بها.

لقد خُضْتُ تجربة الطلاق، لكن حتى قبل ذلك كنت أفكر في معنى أن نُحبّ، ما معنى أن يكون لديك أصدقاء وأن تحب أصدقاءك؟ ما الخط الفاصل بين الأمرين؟

قصائدُ المجموعةِ جميعُها محدودة بعشرة أسطر، أردت بذلك أن أدرب نفسي على البلاغة في التعبير فأكوّنَ شيئاً مؤثرًا دون الكثير من الهَذْر، وأن أخلق اتجاهًا جديدًا وأدعَ ذلك التركيز في المعنى يجعل موضوع القصيدة أوضح، ليقول الكثير بما قلّ و دَلّ.

كان ذلك تمرينًا ممتازًا جعلني أقدّر نيرودا وباسوليني وآخرين من شعراء أميركا اللاتينية.

أ.ت: لم اخترت عنوان “شركة قابضة”؟

م.ج: الشركة القابضة هي مؤسسةٌ هدفها الرئيسي أن تملك شركاتٍ أخرى، لكن ما أردت أن أشير إليه هو لحظاتُ التفاعل الحسي التي يولّدها الفن والموسيقى، بالذات بين الفنانين ومتلقّي الفن، والحواراتُ التي تدور بين الفنانين عن عصرنا وعن معنى أن تكون إنسانًا. إلى جانب ذلك أظن أن الجنس مُتَضمّن أيضًا.

أ.ت: هل تقرأ الكثير من الشعر كل يوم؟ أم أنك تفضّلُ تجنبَ ذلك في أوقات العمل؟

م.ج: أنا أقرأ الكثير من الشعر، أقدّر أنني أقرأ عشرة آلاف قصيدة في السنة موزعةً بين قصائد طلابي، التدريس، التحرير، مسابقات التحكيم، قراءة مخطوطات الأصدقاء، وقراءة كتب جديدة. لا أظن أن ذلك صحّيّ، لأنني أسبب لنفسي الشيخوخة، أو بالأحرى أزيد الحياة طولًا. فحين أحتاج أن أخرج لأشتم رائحة الورود، أجدُ نفسي هنا أشتم عبقَ صفحاتٍ من الشعر. أنا أقرأ كثيرًا، أحيانًا باستمتاع و أحيانًا أخرى لا أستطيع تخطي السطر الرابع أو الخامس. خوفي الوحيد هو أنني قد أستعير سطرًا من هنا و آخرَ من هناك، لكنني دائمًا أنوّه إلى من أقتبسُ عنهم.

أ.ت: يبدو أنك تقوم بالعديد من الأعمال، فأنت محرر وأستاذ جامعي، ما التحديات التي تواجهك في هذه المهام؟

م.ج: التحريرُ في رأيي بحثٌ عن جوهرةٍ في كومة من المخطوطات. التحدي يكمن في القدرة على تمييزها لأن هناك الكثير من الورق حولي. لو كنت أعمل محررًا متفرغًا لكان الأمر أسهل، أما وأنا أقوم بكل تلك المهام أعجز أحيانًا عن التأني في قراءة مخطوطة ما، لذلك أشعر أن قلة الوقت تفرض على الجواهر أن تتألق وتعلنَ عن نفسها.

الجزء الأصعب من التدريس هو غرسُ ما تعلمته سابقًا في طلابي، وهو حبُ اللغة وتكوينُها، وفَهمُ أن عيشَ حياةٍ من العمل الإبداعي قد لا يجعلهم يملكون يختًا فارهًا، لكنه من الأعمال ذات المعنى و القيمة في هذا العالم. أحب أن أعرّف الطلاب على مباهج قراءة وكتابة الشعر، وأشعر أنني بذلك أهبُهم درعًا تحميهم مما حولهم، بخاصة طلاب ما قبل التخرج الذين يؤثر بهم العالم من الداخل. كتابة القصائد تحصنهم وتغذي معنوياتِهم وأرواحَهم وإنسانيتَهم، لذا أشعر بالرضا حين أثير اهتمام الطلاب وأجعلهم جزءًا من عائلة الشعراء.

أ.ت: قبل عدة سنوات أثارت جامعة هارفارد جدلًا كبيرًا حين جعلت مادة ’مدخل إلى الدين’ إجبارية لطلاب السنة الأولى. هل تظن أن الشعر يجب أن يكون درسًا أساسيًا في الجامعة؟

م.ج: الدين يزيدنا حساسيةً ويجعلنا واعين بكيفية تعامل كل الناس روحيًا مع أنفسهم ومع العالم من حولهم. ورغم أن الشعر لا يملك الجمهور نفسه إلا أنه يُعدّ تاريخًا للنفس البشرية.

إن أردتَ معرفةَ شعبٍ ما فاطّلع على القصائد التي كتبها، وانظر كيف عبّر لفظيًا عن رؤيته لنفسه وحياته. الشيء نفسه ينطبق على أية أمةٍ أو مجموعة عرقيةٍ أو مجتمع. أول الأشياء التي قمت بها بعد إعلان الحرب على العراق أنِ اشتريتُ مختاراتٍ من الشعر العراقي، أردتُ أن أعرف نوع الأغنيات التي يغنونها، أن أراهم كبشرٍ بطريقة لن تؤمّنها لنا قنوات الأخبار على الإطلاق. اتجه إلى الفن واكتشف الروابط التي ينسجون، والقصص التي يحكون.

أ.ت: كيف تؤثر التقنيات الحديثة في الطريقة التي نختبر بها الأدب برأيك؟

م.ج: كنت أقرأ عن “كيندل” مؤخرًا. أتمنى ألا نخسرَ جماليّة قراءة كتابٍ من الشعر، في الوقت ذاته أنا ممتن لقدرتنا على تسجيل قراءة الشاعر لقصائده لتصبح جزءًا من سجلاتنا الدائمة، بذلك يمكنك أن تحتفظ بصوتٍ ما إلى الأبد. تخيل أن صوتًا يمكن أن يسافر عبر السنين ليتكلم معنا، تخيل لو كان لدى شكسبير تقنية كهذه، أو لدى فيليس ويتلي، أو باول لورانس دنبار، من هو الذي كتب كل تلك القصائد بلهجات مختلفة؟

سألتَني عن تأثيرات التقنية.. لا يزال باب الحكم مفتوحًا، ألسنا جميعًا جالسين أمام جهاز حاسوب نُسهِم في بناء المحتوى المعرفي؟ حضرتُ هذا الصباح نقاشًا على الإذاعة الوطنية، قرأت جريدة التايمز ومقالًا في النيويوركر، شغلت الموسيقى واطلعت على بعض التصاميم الجديدة، كل ذلك دون مغادرة مكتبي.

أظن أن مراكز المعرفة سوف تشكل المجال الجديد في التجارة، لذلك تجد غوغل يسارعُ في إجراء مسحٍ لكل نصّ في العالم ليبيعنا إياه. الجبهة اليوم هي الملكيةُ الفكرية، وغدًا سوف يتم بيعها لنا. كان التوزيع الطبقي يتم حسب الثروة، لكن سيظهر نمط جديدٌ من التصنيف مستقبلًا.. شيءٌ جنوني.