يقام في نادي الإمارات للغولف ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق

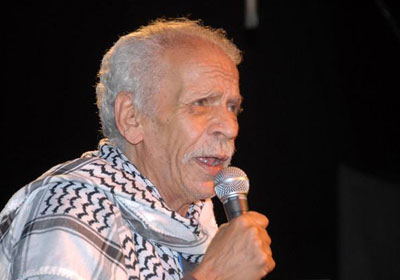

عمر خيرت يحيي حفلاً موسيقياً في دبي 16 يناير

في ليلة طربية مميزة يلتقي جمهور دبي، بالموسيقار الكبير عمر خيرت في حفله الموسيقي في 16 يناير الجاري، حيث سيحظى زوار مهرجان دبي للتسوق بليلة حالمة مليئة بالسيمفونيات والألحان التي تطرب لها الاذان، حيث يحرص الحدث على تقديم عروض وفعاليات تلبي أذواق الجميع، وسيحظى جمهور المهرجان بليلة رائعة مضاءة بالألحان.

ألحان وسيمفونيات

وسيستضيف نادي الإمارات للغولف في دبي، الموسيقار الكبير عمر خيرت الذي ينتمي لعائلة موسيقية عريقة أهدت المكتبة العربية الموسيقية الكثير من السيمفونيات والألحان الرائعة، وسيعيش الجمهور مع الموسيقى والسيمفونيات المليئة بالإحساس والثراء والتدفق من الساعة 8 مساء إلى ما بعد منتصف الليل.

وتتوفر التذاكر التي تتنوع قيمتها بين 200 و500 درهم في محلات فيرجن ميغا ستور ومقهى حدوتة مصرية على شارع الشيخ زايد.

والجدير بالذكر أن الموسيقار عمر خيرت حصد عشرات الجوائز وشهادات تقدير مصرية وعربية عن أعماله كأحسن موسيقى تصويرية، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من الفعاليات المصرية والعالمية، وتتسم حفلاته بالنجاح الكبير والإقبال المبهر.

حياة موسيقار

وفي نبذة عن حياة هذا الموسيقار العبقري، نجد أن عمر إبراهيم محمود خيرت ولد في 12 نوفمبر عام 1947 في القاهرة لأسرة مثقفة محبة للفنون، أهدت من قبل لمصر والعالم الموسيقار أبو بكر خيرت، المهندس المعماري الأشهر ومؤسس الكونسرفتوار المصري وقد أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة، واكتملت إثمارها بعمر خيرت الذي أكمل درب عمه الموسيقار أبو بكر خيرت، وعشق البيانو الذي اكتشف معه مناطق موسيقية جديدة في احساس وذكريات وقوة الشخصية المصرية.

بدأت علاقة عمر خيرت بالبيانو بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959، حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي “كارو” إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية. انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي مع كلية ترينتي بلندن إلى ان اكمل ملامح شخصيته الموسيقية المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

وانضم عمر خيرت قديما في بداياته لفرقة “لى بتى شاه” كعازف درامز التي كان لها أثر واضح في مؤلفاته مثل “الخادمة” و”رابسودية عربية” وغيرها. وأطل عمر خيرت على الجمهور لأول مرة مع الموسيقى التصويرية لفيلم (ليلة القبض على فاطمة – 1983).

سجل تصويري

يضم سجل الموسيقار العديد من الموسيقى التصويرية لأعمال سينمائية وتلفزيونية خالدة حاز عنها جوائز على أرفع المستويات، مثل فيلم “الهروب من الخانكة”، وفيلم “النوم في العسل”، وفيلم “سكوت هنصور” ليوسف شاهين، ومن المسلسلات الشهيرة التي قام بالإشراف على الموسيقى فيها مسلسل “الجماعة” ومسلسل “وجه القمر” و”ضمير أبلة حكمت” للنجمة الكبيرة فاتن حمامة، والعديد غيرها كان آخرها “فرقة ناجي عطالله”.