فيينا تتصدّر أفضل 10 شواطئ ومدن على ضفاف الأنهار في القارة العجوز

Author: almooftah

-

ما هو سر..مثلث برمودا أو مثلث الشيطان إلى مساحة تبلغ 500.000 ميل مربع في المحيط الأطلسي بالقرب من ولاية فلوريدا

(كشف حقيقة لغز مثلث برمودا) وأخيرا انتهت الأكذوبة التي سيطرت على عقول البشر

يشير اسم مثلث برمودا أو مثلث الشيطان إلى مساحة تبلغ 500.000 ميل مربع في المحيط الأطلسي بالقرب من الرأس الجنوبي لولاية فلوريدا. في القديم عندما سافر كريستوفر كولومبوس إلى أميركا في المرة الأولى، سجل أنه شاهد نارا عظيمة تنزل من السماء وتصطدم بمياه المحيط كما أن الضوء الغريب تكررت مشاهدته بعد عدة أسابيع من الحادثة الأولى.

*********************علماء يحلون لغز مثلث برموداأعلن عدد من العلماء أنهم تمكنوا من حل لغز مثلث برمودا بعد اكتشافهم غيوما غريبة سداسية الشكل تغطي المنطقة بأكملها.

وقال العلماء إن هذه الغيوم السداسية تخلق رياحا تبلغ سرعتها 106 كيلومترات في الساعة والتي تُكوّن ما تسمى بـ”القنابل الهوائية”(air bombs) التي تغرق السفن وتسقط الطائرات.ويقع مثلث برمودا في منطقة بالمحيط تحدها كل من ولاية فلوريدا وجزيرة برمودا وإقليم بورتوريكو، واشتهرت المنطقة لأول مرة في عام 1950 عندما نشرت مجلة أسوشيتد برس مقالة إدوارد فان وينكل جونز عن اختفاء الرحلة الجوية رقم 19، ثم توالت الأخبار عن فقدان العديد من الطائرات والسفن في ذلك المثلث الغامض، وبدأت بعد ذلك التكهنات حول اللغز الكامن وراءه.

ويعتقد العلماء أن الرياح القوية التي اكتشفوا وجودها هي السبب وراء اختفاء السفن والطائرات في منطقة المثلث الواقع شمال غربي المحيط الأطلسي وتقدر مساحته بنحو نصف مليون كلم، كما أشار العلماء إلى أن “القنابل الهوائية” تخلق بدورها أمواجا يصل ارتفاعها إلى 13 مترا.

وقال خبير الأرصاد الجوية راندي سيرفيني إن هذا النوع من السحب الذي يتشكل فوق المحيط هو جوهر “القنابل الهوائية”، مشيرا إلى أنها غريبة الشكل ولا توجد في مكان آخر.

وبإمكان هذه “القنابل الهوائية” خلق انفجارات هائلة يمكنها قلب السفن وتحطيم الطائرات، ويعتقد الباحثون أن هذه الظواهر الطبيعية هي السر وراء غموض مثلث برمودا.

كما حلل الباحثون صورا من وكالة ناسا الفضائية ورصدوا الغيوم سداسية الشكل على مساحة تتراوح بين 32 -88 كليومترا مربعا ، على بعد حوالي 240 كيلومترا قبالة سواحل ولاية فلوريدا.

المصدر: “ساينس ألرت”

-

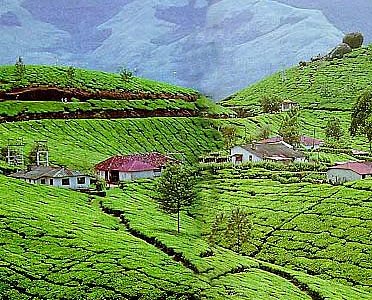

تعرفوا معنا على المدينه الساحرة مونار كيرلا فى الهند.

المدينه الساحرة مونار كيرلا فى الهندمونار هي مدينة جميلة وساحرة تقع في ولاية جنوب غرب ولاية كيرالا الهند تقع على ارتفاع 1600 م عن مستوى سطح البحر تتميز المدينة بوجود مزارع الشاي والوديان البكر والجبال، والأنواع الغريبة من النباتات والحيوانات والممرات المتعرجة كلها جعلت منها منتجع شعبى مقصد الكثير من الزوار مونار كيرلا من اجمل المدن الساحرة فى العالم لانها تتميز بكثرة المناظر الطبيعية الخضراء التى تجلب الراحة والاسترخاء.

المدينه الساحرة مونار كيرلا فى الهندمونار هي مدينة جميلة وساحرة تقع في ولاية جنوب غرب ولاية كيرالا الهند تقع على ارتفاع 1600 م عن مستوى سطح البحر تتميز المدينة بوجود مزارع الشاي والوديان البكر والجبال، والأنواع الغريبة من النباتات والحيوانات والممرات المتعرجة كلها جعلت منها منتجع شعبى مقصد الكثير من الزوار مونار كيرلا من اجمل المدن الساحرة فى العالم لانها تتميز بكثرة المناظر الطبيعية الخضراء التى تجلب الراحة والاسترخاء.

-

فنادق من الرمال بالصور…وهي من المهرجانات السنوية للنحت في الرمال، في هولندا.

تخيّل أن تعيش حياة على الشاطئ، هذه الفكرة التي تبث شعوراً خيالياً رائعاً، أدت إلى بناء فندقين من الرمال في هولندا.

وتتضمن هذه الفنادق أجنحة مفروشة بالكامل، وتُعتبر جزءاً من المهرجانات السنوية للنحت في الرمال، في هولندا.

وخلافا لفنادق الرمال التي يبنيها الصغار على الشاطئ، فإن كل غرفة في الفندق، يبلغ ارتفاع سقفها ثمانية أمتار، وتتضمن نوافذ وكهرباء ومياه للاستخدام وخدمة “واي فاي.”

واُستوحي المظهر الخارجي للفنادق من التماثيل المنحوتة في الصين والتي ترمز إلى التنين، وجيش الطين أو ما يسمى بـ”تيراكوتا.”

وتطلب الأمر من منظمي مهرجان “Global PowWow” أربعة أسابيع لنحت الفنادق، والتي اُستوحيت من فنادق الجليد في السويد وفنلندا.

ويتكون هيكل الفندق الأساسي من جدران رقيقة، مغطاة من الداخل والخارج ومعززة بالرمل للتأكد من عدم انهيارها. أما تجهيزات الحمامات فصُنعت من المواد التقليدية.

وتبلغ كلفة الإقامة لليلة واحدة لشخصين ما قيمتها 168 دولاراً.

ويوجد 30 تمثال رملي كبير، في المهرجان، حيث يستخدم مهرجان فريزلاند أكثر من 800 ألف كيلوغرام من الرمال.

ومثل كل الفنادق الرملية، فإن الفنادق بُنيت بشكل مؤقت وحُجزت بالكامل، حيث من المتوقع أن تغلق أبوابها في نهاية المهرجان في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

***

-

ما هي : مغارة كاستريت.وتعرف بالإسباني Gruta de Casteret أو Gruta Helada de Casteret، هو كهف جليدي من الحجر الجيري، يقع في أعالي جبال البرانس الإسبانية.

معلومات عامة المكان البلد الإحداثيات الاكتشاف مغارة كاستريت، المعروف أيضًا باسمه الإسباني Gruta de Casteret أو Gruta Helada de Casteret، هو كهف جليدي من الحجر الجيري، يقع في أعالي جبال البرانس الإسبانية، داخل منتزه أورديسا ومونتي بيرديدو الوطني . اكتشفها نوربرت كاستريت في عام 1926، وهي تشتهر بغران سالا (القاعة الكبرى) التي تحتوي على بحيرة متجمدة بمساحة 2,000 متر مربع (22,000 قدم2)، وتكويناتها الجليدية، وبجدار جليدي بطول 20 متر (66 قدم) في غرفة ثانوية.

وصف:

تقع مغارة كاستريت في الجزء العلوي من ركام/ دهليز ثلجي على بعد 670 متر (730 يارد) من فجوة رولاند، ولها شرفة مدخل رائعة على بعد حوالي 50 متر (160 قدم)، وبارتفاع 15 متر (49 قدم). بعد 60 متر (200 قدم) يفتح الممر إلى غراند سال، بطول 70 متر (230 قدم) وعرض 60 متر (200 قدم) ، وارتفاع 4 متر (13 قدم). أرضيتها عبارة عن بحيرة متجمدة من الجليد الصافي تبلغ مساحتها حوالي 2,000 متر مربع (22,000 قدم2). تهيمن أعمدة جليدية كبيرة على نهاية الغرفة. على يسار الغرفة، تؤدي الفتحة إلى غرفة مود عند قاعدة جدار جليدي بطول 20 متر (66 قدم) يسمى نياجرا.[1]

خلف غراند سال، تفسح الأرضية الجليدية الطريق لممر أرضي من الصخور بشكل أساسي يؤدي بعد 120 متر (390 قدم) إلى ممر ضيق بـ 3 متر (9.8 قدم) الذي يظهر في حقل لابياز على السطح. يُظهر مسح كاستريت الأصلي أن الممر يمتد لمسافة 100 متر (330 قدم)، لكن هذا لم يعد متاحًا.

المدخل الثالث، آبار فلورنس (Puits Florence)، يقع على الهضبة فوق الكهف. وهو بطول 60 متر (200 قدم)، بعمق 50 متر (160 قدم) عمودًا رأسيًا يدخل غراند سال.[2]

تاريخ:

تم دخول الكهف لأول مرة من قبل عائلة كاستريت (نوربرت كاستريت، والدته وزوجته وشقيقه) في يوليو 1926 عندما استكشفوا معظم الممر الرئيسي. عاد هو وزوجته في سبتمبر 1926 وأنجزا الرحلة.[3] اكتشفت واستكشفت غرفة مود في أغسطس 1950 من قبل كاستريت وابنتيه مود وجيلبرت. تم نزول المدخل الثالث، آبار فلورنس، لأول مرة في أغسطس 1975 بواسطة Club Martel.[4]

الجيولوجيا والتكوين:

شُكلت مغارة كاستريت في الحجر الجيري الطباشيري.[5] الجليد في غراند سال عبارة عن برك وتشكل نتيجة لتدفق الهواء البارد عبر النظام، مع وجود مناطق خارج المسحب عبارة عن ماء.[6] يعتبر الجليد الأعمق قديمًا جدًا، ومن المحتمل أنه يمثل فترة باردة من العصر الرباعي.[4] انخفض حجم الجليد في غراند سال منذ اكتشافه. في عام 1950، كان الدخول إلى غرفة مود بالزحف المنخفض عبر الأرضية الجليدية بعلو حوالي 30 سنتيمتر (12 بوصة). في عام 1988، أفيد أن الفجوة كانت مرتفعةً بـ 150 سنتيمتر (4.9 قدم) نتيجة لانخفاض الأرضية الجليدية.[7]

الوصول:

يتم التحكم في الوصول من قبل سلطات منتزه أورديسا ومونتي بيرديدو الوطني. أقيم حاجز داخل المدخل ولافتة تحظر دخول الزائر العرضي. يُسمح لمجموعتين من 6 من المستغورين بالوصول لمدة أقصاها أربعة أيام في الشهر.

-

جزيرة فلوريس..من جزر أرخبيل الأزور البرتغالية والتي تقع في المحيط الاطلسي.

جزيرة فلوريس

هي جزيرة من جزر ارخبيل الأزور البرتغالية والتي تقع في المحيط الاطلسي

تبلغ مساحتها : 143 كم مربع

ويبلغ عدد سكانها: 4310 نسمة ~ تعداد عام 2006

معلومـات …

وتنتمي فلورنس الى مجموعة الجزر الغربية من ارخبيل الازور

وهي احد اجمل جزر الارخبيل بما تمتاز به من طبيعة حيث يوجد بها سبع بحيرات تشبه فوهات البراكين.

كما تكثر بها ينابيع المياه الساخنة وجداول المياه الصغيرة ومجموعة من الشلالات الصغيرة..والتي تمثل مناظر طبيعية خلابة

وتمتاز ايضاً بزهورها الوردية والتي اشتق البرتغاليون اسم فلوريس منها ..

ومن اهم معالمها السياحية

كهف Gruta دي Enxaréus الهائل ، بطول حوالى 50 مترا و وعرض حوالي 25 مترا.

اقتصادها: كان اقتصادها يقوم بالدرجة الاولى على زراعة البطاطا والحبوب..

حتى اشتهرت واصبحت السياحة اهم مصادر اقتصادها..

اهم مراكز ومعالم الجزيرة:

1/بلدية سانتا كروز فلوريس في شمال الجزيرة

2/ بلدية اجيس داس فلوريس في الجنوب

3/ كهف Gruta دي Enxaréus وأبعاده 50 متر ارتفاع و 25 مترا عرض

وـآليكم الصور:

***********

*********** -

تعرفوا معنا على مدينة القاهرة Cairo هي عاصمة مصر وأكبر وأهم مدنها وتعد أكبر مدينة عربية من حيث تعداد السكان والمساحة.

القاهرة

القاهرة القاهرة

الموقع الجغرافي

اللقب مدينة الألف مأذنة تاريخ التأسيس 969 تقسيم إداري البلد  مصر[1][2]

مصر[1][2]عاصمة لـ المحافظة  محافظة القاهرة

محافظة القاهرةالمسؤولون المحافظ خالد عبد العال.[3] خصائص جغرافية إحداثيات 30.02°N 31.13°E المساحة 3084.676[4] كم² الارتفاع 23 متر السكان التعداد السكاني 9.7 مليون نسمة (إحصاء 2018.[5] (#17 عالمياً)) الكثافة السكانية 18194 نسمة/كم2 معلومات أخرى القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية وأكبر وأهم مدنها على الإطلاق، وتعد أكبر مدينة عربية من حيث تعداد السكان والمساحة،[9] وتحتل المركز الثاني أفريقياً والسابع عشر عالمياً من حيث التعداد السكاني،[10][11] يبلغ عدد سكانها 21,322,750 مليون نسمة حسب إحصائيات عام 2021.[12] يمثلون 20% من إجمالي تعداد سكان مصر أكثر من (100 مليون نسمة).

تعد مدينة القاهرة من أكثر المدن تنوعاً ثقافياً وحضارياً، حيث شهدت العديد من الحقب التاريخية المختلفة على مر العصور، وتوجد فيها العديد من المعالم القديمة والحديثة، فأصبحت متحفاً مفتوحاً يضم آثاراً فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية وإسلامية. يعود تاريخ المدينة إلى نشأة مدينة أون الفرعونية أو هليوبوليس «عين شمس حالياً» والتي تعد واحدة من أقدم مدن العالم القديم. أما القاهرة بطرازها الحالي فيعود تاريخ إنشائها إلى الفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص عام 641 م وإنشائه مدينة الفسطاط، ثم إنشاء العباسيين لمدينة العسكر، فبناء أحمد بن طولون لمدينة القطائع، ومع دخول الفاطميين مصر قادمين من إفريقية (تونس حالياً) بدأ القائد جوهر الصقلي في بناء العاصمة الجديدة للدولة الفاطمية بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله وذلك في عام 969م، وأطلق عليها الخليفة اسم «القاهرة». وأطلق على القاهرة- على مر العصور- العديد من الأسماء، فهي مدينة الألف مئذنة ومصر المحروسة وقاهرة المعز. شهدت القاهرة خلال العصر الإسلامي أرقى فنون العمارة التي تمثلت في بناء القلاع والحصون والأسوار والمدارس والمساجد، مما منحها لمحةً جماليةً لا زالت موجودة بأحيائها القديمة حتى الآن.

وتعد القاهرة محافظة ومدينة، أي أنها محافظة تشغل كامل مساحتها مدينة واحدة، وفي نفس الوقت مدينة كبيرة تشكل محافظة بذاتها، وتنقسم إلى 37 حياً، وتحتفل القاهرة بعيدها القومي في 6 يوليو من كل عام، وهو اليوم الذي يوافق وضع القائد جوهر الصقلي حجر أساس المدينة عام 969م، ليبلغ عمر القاهرة الآن ما يربو على 1044 عام.[4][5]

تعد القاهرة أيضاً مقراً للعديد من المنظمات الإقليمية والعالمية، حيث يقع بها مقر جامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي لكل من: منظمة الصحة العالمية، منظمة الأغذية والزراعة، منظمة الطيران المدني الدولي، الاتحاد الدولي للاتصالات، صندوق الأمم المتحدة للسكان، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، وكذلك مقر الاتحاد الأفريقي لكرة السلة.[13][14]

التسمية:

اختلفت الأقاويل حول سبب تسمية القاهرة بهذا الاسم، فقيل أن جوهر الصقلي سمى المدينة في أول الأمر المنصورية تيمناً باسم مدينة المنصورية التي أنشأها خارج القيروان المنصور بالله والد المعز لدين الله، أو تيمناً باسم والد المعز نفسه إحياءً لذكراه، واستمر هذا الاسم حتى قدم المعز إلى مصر فأطلق عليها اسم «القاهرة»، وذلك بعد مرور أربع سنوات على تأسيسها، تفاؤلاً بأنها ستقهر الدولة العباسية المنافسة للفاطميين، وقيل أنه سماها بالقاهرة لتقهر الدنيا، أو أنها سميت نسبة إلى الكوكب القاهر وهو كوكب المريخ.[معلومة 1][15][16]:10:11[17]:ج1ص110:114 ولمدينة القاهرة عدة أسماء شهيرة منها مصر المحروسة، قاهرة المعز، مدينة الألف مئذنة، جوهرة الشرق.[18]

التاريخ:

القاهرة القديمة اكتسبت القاهرة مكانتها وتأثيرها على مختلف الحضارات بفضل موقعها الاستراتيجي الذي اختاره لها أهل مصر منذ فجر الحضارة، وتميزت عن بقية العواصم التاريخية بصفة الاستمرار، فشكل تطورها سلسلة من الحلقات بدأت مع مدينة أون في عهد ما قبل الأسرات والتي كانت بمثابة العاصمة الدينية بعد توحيد البلاد وبداية عهد الأسرات على يد الملك مينا بينما كانت منف هي أول عاصمة إدارية وسياسيه لمصر بعد استقرار الوحدة. وعرفت أون فيما بعد بالاسم الإغريقي هليوبوليس أو عين شمس حالياً.[19]:5 عقب الفتح الإسلامي لمصر سنة 18 هـ/639 م، شيد عمرو بن العاص مدينة الفسطاط سنة 21 هـ/641 م، وبنى جامع عرف باسمه، ثم اختطت أماكن إقامة القبائل العربية. وعقب قيام الدولة العباسية والقضاء على الدولة الأموية أنشأ العباسيون مدينة العسكر في مكان عرف باسم الحمراء القصوى يقع شمال شرق الفسطاط وأقاموا فيه دورهم ومساكنهم، وشيد فيها صالح بن علي دار الإمارة وثكن الجند، ثم شيد الفضل بن صالح مسجد العسكر، وبمرور الأيام اتصلت العسكر بالفسطاط وأصبحتا مدينة كبيرة خطت فيها الطرق وشيدت بها المساجد والأسواق. وذلك إلى أن تولى أحمد بن طولون حكم مصر ورأى أن مدينة العسكر لا تتسع لحاشيته وجنده، فصعد إلى جبل المقطم ورأى بين العسكر والمقطم أرض فضاء فاختط في موضعها مدينته الجديدة التي سميت القطائع. وبعد قرابة مائة عام على إنشاء القطائع دخل الفاطميون مصر بقيادة جوهر الصقلي موفداً من الخليفة المعز لدين الله، فأخذ في وضع أساس «القاهرة» شمال شرقي القطائع، كما وضع أساس القصر الفاطمي الكبير، وشرع بجانبه في بناء الجامع الأزهر.[20]:14:11

العصور القديمة:

أون:

iunu

في الهيروغليفية![O28 [iwn] iwn](https://ar.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_O28.png?4910a)

![W24 [nw] nw](https://ar.wikipedia.org/w/extensions/wikihiero/img/hiero_W24.png?55bf4)

أو

كانت مدينة أون القديمة وموقعها حالياً منطقة المطرية وعين شمس من أبرز مراكز الثقافة المصرية القديمة وذكرت في المتون المصرية القديمة بأسماء «أونو أفق السماء» و«أنو سماء مصر» واعتبرتها مقر الآلهة المختارة وموطن ميلاد كل معبود، وسميت المدينة في القبطية «أونو»، وفي اليونانية «هليوبوليس» بمعنى مدينة الشمس. كان للمدينة ماضيها السياسي حيث تعد واحدة من أقدم عواصم مصر المتحدة في فجر التاريخ وذلك نتيجة لجهود زعمائها الذين أقاموا بها أول وحده للوجهين سبقت الوحدة التي تمت على يد الملك مينا. وكفل للمدينة شهرتها في الفلسفة والدين قدم مذهبها في تفسير نشأة الوجود. أما في الفلك ترجع شهرة المدينة إلى ابتكار التقويم الشمسي الذي تميزت به الحضارة المصرية. وعلى الرغم من أن مدينة أون لم تلعب دوراً سياسياً بارزاً في العصور التاريخية إلا أنها ظلت محتفظة بمكانتها الثقافية والحضارية والدينية وحرص الملوك على ترك آثارهم بها على مر العصور، وأسفرت الحفائر الحديثة عن الكثير من الآثار التي تدل على ذلك منها الجزء العلوي لمسلة صغيرة من الحجر الرملي تعود إلى عهد الملك تتي من الدولة القديمة. ومن آثار عصر الدولة الوسطى، مسلة من الجرانيت الأحمر أقامها الملك سنوسرت الأول، وبقايا مسلة للفرعون تحتمس الثالث، وعدد من اللوحات من الحجر الجيري وجزء من تمثال أثري. ومن آثار عصر الدولة الحديثة، عمود مرنبتاج الموجود في منطقة المعابد، وتمثال الملك سيتي الثاني من الحجر الجيري، وبقايا معبد للملك رمسيس الثالث، وعدد من تيجان الأعمدة وأجزاء من أعمدة وتماثيل لأبو الهول.[21]

بابليون:

الكنيسة المعلقة من الداخل

حصن بابليون تقع مدينة بابليون في منطقة القاهرة القبطية حالياً، وقام بإنشائها رمسيس الثاني واتخذت اسمها من أسرى البابليين الذين ثاروا عليه، فبنى بها القلعة التي اعتقلهم فيها، ثم أطلق الاسم على المدينة بأكملها. واشتهرت المدينة في العصر الروماني في عهد الإمبراطور أغسطس، وأمر بإعادة بنائها الإمبراطور تراجان عام 130 ق.م وحول الحصن إلى مدينة عسكرية، ورمم الحصن ووسعه الإمبراطور الروماني أركاديوس في القرن الرابع الميلادي. استعمل في بناء الحصن أحجار أخذت من معابد فرعونية وأكملت بالطوب الأحمر ولم يبق من مباني الحصن حالياً سوى الباب القبلي الذي يكتنفه برجان كبيران، وبنى فوق أحد البرجين الكنيسة المعلقة، كما بني فوق البرج الآخر كنيسة مار جرجس الروماني للروم الأرثوذكس، وعلى باقي السور بنيت كنيسة القديس أبو سرجة وكنيسة العذراء وقصرية الريحان ودير مار جرجس للراهبات وكنيسة القديسة بربارة ومعبد لليهود. يعرف الحصن الروماني بقصر الشمع أو قلعة بابليون وتبلغ مساحته حوالي نصف كيلومتر مربع، ويقع بداخله المتحف القبطي. في عام 641 م سقط الحصن في يد عمرو بن العاص بعد حصار دام نحو سبعة أشهر في 18 ربيع الآخر 20 هـ/16 أبريل 641 م، وكان سقوطه إيذاناً بدخول الإسلام في مصر. اختار عمرو بن العاص مكان إستراتيجي شمال حصن بابليون وأقام فيه مدينة الفسطاط وداخلها حصن بابليون لتكون مدينة للجند العرب.[19]:8[22][23][24]

العصور الوسطى:

الفسطاط:

مسجد عمرو بن العاص اتخذت الفسطاط اسمها من خيمة عمرو بن العاص التي أقامها في وسط معسكره، وأنشأها عمرو بن العاص شمال حصن بابليون، وأمر بتخطيطها لتكون أول عاصمة للإسلام في مصر بدلاً من الإسكندرية، وفي وسط المدينة أقام مسجداً للصلاة سمي باسمه واشتهر بمناراته الأربعة، وخططت الأرض حوله إلى أحياء، وولى عمرو بن العاص أربعة من المسلمين لتنظيم المدينة وهم معاوية بن خديج التجيبي، شريك بن سمي الغطيفي، عمرو بن محزم الخولاني، جبريل بن ناشرة المعافري. اشتهرت الفسطاط بشوارعها المرصوفة ومنازلها الفسيحة التي تتوسطها نافورات المياه والحدائق الداخلية، وتعددت بالمدينة الأسواق التي كان يقع معظمها على شاطئ نهر النيل وذلك بخلاف الأسواق حول الجامع. تميز اختيار موقع المدينة بسهولة الدفاع عنه لأسباب طبيعية فالنيل يحدها من الغرب وجبل المقطم من الشرق واللذان شكلا حاجزا طبيعياً ضد أي اعتداء خارجي.[19]:8[20]:11:12[25]:5

العسكر:

العسكر هي ثاني العواصم الإسلامية في مصر، وأنشأها العباسيون في مكان عرف باسم الحمراء القصوى يقع شمال شرق الفسطاط، وأقاموا فيه دورهم ومساكنهم، وشيد فيه صالح بن علي دار الإمارة وثكنات الجند أو دار العسكر، ومنه اتخذت المدينة اسمها، ثم شيد الفضل بن صالح مسجد العسكر. تعتبر المدينة امتداداً للاتجاهات التخطيطية والعمرانية لمدينة الفسطاط، وعظمت بها العمارة وشيدت المساكن والقصور وتوسع عمرانها حتى التحمت بالفسطاط، وحكم مصر منها 65 والياً على امتداد 120 عاماً، ويرجح أن موقعها كان بالقرب من حي السيدة زينب حالياً.[19]:9[20]:12[25]:5

القطائع:

جامع أحمد بن طولون القطائع هي المدينة التي أسسها أحمد بن طولون، لتصبح بذلك ثالث عاصمة إسلامية في مصر، ويرجع اسمها إلى نظام تخطيطها المنقول عن مدينة سامراء التي شب فيها بن طولون، وهو التخطيط المتقاطع المكون من قطع سكنية كل منها لجماعة من السكان تربطهم رابطة أو طبقة أو مستوى واحد، يطلق عليها اسم القطع. شيدت المدينة في الأرض الفضاء بين مدينة العسكر وجبل المقطم، ووضعت أولى خططها عام 256 هـ/870 م، وبعد ست سنوات في عام 876 م احتفل ابن طولون بوضع أساس الجامع الذي سمي باسمه على جبل يشكر، والذي انتهى بناؤه في سنتين، ويقع في وسط المدينة، ويعد من أكبر مساجد العالم الإسلامي بمساحة تبلغ 26500 متر مربع، واشتهر باسم الجامع المعلق إذ يصعد إلى أبوابه بسلالم دائرية الشكل، كما أنشأ ابن طولون أول مستشفى في مصر بمنطقة البساتين. وانتقل إلى المدينة كل من له صلة بالحكم أو إدارة البلاد وأفراد الجيش، ولم يكن مسموحاً للعامة بالسكن فيها. ظلت القطائع عاصمة مصر خلال الحكم الطولوني الذي استمر 27 عاماً حتى سنة 293 هـ/905 م، مع قدوم الجيش العباسي إلى مصر، والذي محى القطائع وحولها إلى أطلال مع الإبقاء على الجامع، وعادت مدينة العسكر مقراً للحكم حتى دخول الفاطميين.[19]:9:11[20]:12:13[25]:6

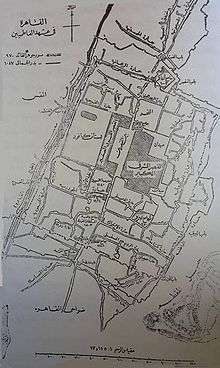

قاهرة المعز:

باب الفتوح

مخطط القاهرة في عهد الفاطميين بعد قرابة المائة عام على إنشاء القطائع، قدم إلى مصر جيش الفاطميين من المغرب بقيادة جوهر الصقلي موفداً من الخليفة المعز لدين الله، ووصل إلى الفسطاط في 11 شعبان 358 هـ/يوليو 969 م، ودخلها في اليوم التالي، ونزل مع جنوده في الفراغ الواقع شمال شرقي القطائع وأخذ في وضع أساس القاعدة الفاطمية الجديدة في 17 شعبان 385 هـ/7 يوليو 969 م، والتي سماها «القاهرة»، كما وضع أساس القصر الفاطمي الكبير في 18 شعبان 358 هـ، وشرع بجانبه في بناء الجامع الأزهر في جمادي الأول سنة 359 هـ/أبريل 970 م. أنشئت المدينة على مساحة 340 فدان، وبني حولها سور من اللبن مربع الشكل طول كل من ضلعيه الشمالي والجنوبي 1500 ذراع، وضلعيه الشرقي والغربي 1700 ذراع، وبكل ضلع من أضلاع السور بوابتان، فالضلع الشمالي به باب النصر وباب الفتوح، والشرقي به باب البرقية (الغريب) والقراطين (المحروق)، والجنوبي يواجه الفسطاط عند باب الخلق وبه باب زويلة (المتولي) وباب الفرج، والغربي به باب القنطرة وباب سعادة. بدأت المدينة كمدينة عسكرية تشتمل على مساكن الأمراء ودواوين الحكومة وخزائن المال، وفي سنة 973 تحولت إلى عاصمة الدولة الفاطمية عندما انتقل إليها المعز لدين الله من المغرب، وأطلق عليها قاهرة المعز. بعد انقضاء 120 سنة من تأسيس القاهرة رأى أمير الجيوش بدر الجمالي وكان وزيراً للخليفة المستنصر بالله أن الناس شيدوا خارج سور القاهرة بسبب اتساع العمران، فأحاطها بسور وصله بسور جوهر عام 480 هـ/1087 م، وأقام السور الجديد من اللبن والأبواب من الحجارة.[19]:11[20]:13:22[25]:6

العصر الأيوبي:

قلعة صلاح الدين أرسل السلطان نور الدين محمود حملة إلى مصر لطرد الصليبيين بقيادة أسد الدين شيركوه، الذي اصطحب معه صلاح الدين ابن أخيه نجم الدين أيوب. وعقب وفاة شيركوه ولي الخليفة العاضد صلاح الدين وزارة مصر، فأصبح بذلك الرجل الأول في الدولة. ثم استبد صلاح الدين بالأمور وضعف أمر العاضد وهدم دار المعرفة وبناها مدرسة شافعية وبنى دار الغزل للمالكية وعزل قضاة الشيعة وأقام قاضياً شافعياً في مصر واستناب في جميع البلاد.[26]:م4:ص103 وبدلاً من أن ينشئ صلاح الدين عاصمة جديدة، اتجه إلى ضم ضواحي المدينة الأربعة (الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة الفاطمية) لتكون معاً عاصمة الدولة، فخرجت القاهرة عن نطاق أسوارها القديمة وامتد تخطيطها ليصل إلى قلعة الجبل، التي ظلت مقراً لحكم مصر في مختلف العصور التي تلت حكم الأيوبيين، وحتى عصر الخديوي إسماعيل الذي نقل مقر الحكم إلى قصر عابدين. وفي عام 569 هـ انتدب بهاء الدين قراقوش لمد سور حول القاهرة بحدودها الجديدة، فزاد في سور القاهرة الممتد من باب القتطرة إلى باب الشعرية، ومن باب الشعرية إلى باب البحر، ثم زاد في الجزء الذي يلي باب النصر إلى برج الظفر ومن هذا البرج إلى برج البرقية ومنه إلى درب بطوط وإلى خارج باب الوزير ليتصل بسور قلعة الجبل. ومن معالم تلك الحقبة التي ما زالت باقية، سواقي عيون بئر يوسف وقناطر مجرى المياه التي تحمل المياه إلى القلعة.[19]:11:12[20]:23:37[25]:7

العصر المملوكي:

يعد عصر المماليك هو العصر الذهبي للقاهرة، ولا سيما بعدما خفت وطأة الحروب الصليبية في الشام، وانتصر المماليك على المغول. ففي عهد الظاهر بيبرس امتدت القاهرة في اتجاه الشمال خارج أسوارها في حي الحسينية، وشيد مسجداً رائعاً يعرف اليوم باسم جامع الظاهر وكان اسمه قديماً جامع الصافية، كما شيد العديد من المباني في قلعة صلاح الدين كدار الذهب، وأنشأ الأسواق والجسور والقناطر، وشاركه أمراؤه في بناء العديد من العمائر والرباع والخانات والدور والمساجد والحمامات التي أضافت لمسة من الجلال والجمال على المدينة.[20]:39

صحن مسجد السلطان الناصر بن قلاوون وفي عهد أسرة قلاوون التي حكمت مصر قرابة المائة عام، شيد المنصور قلاوون طائفة من العمائر النادرة، منها مدرسة الجليلة وقبته أو ضريحه، وأنشأ المارستان وجعله وقفاً لجميع الطوائف من الملك حتى العبيد، وما زال جزء منه قائماً إلى اليوم. وفي أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون، امتدت القاهرة جهة الشمال عبر الصحراء والشمال الغربي والغرب أيضاً بما طرحه النيل من طمي أثمر تدريجياً عن أرض جديدة غرب القاهرة، فلم يترك أمراء المماليك قطعة أرض داخل القاهرة إلا وأقاموا فيها المساجد والمدارس والحمامات والسبل والوكالات والأضرحة، فعم الرخاء على المدينة وازدهرت التجارة وتسابق الأمراء والأعيان على تشييد أبهى فنون العمارة. وأحب السلطان الناصر العمارة فرصع القاهرة بأفخم المباني، وأنشأ تحت قلعة صلاح الدين ميداناً للألعاب والمسابقات بين الأمراء، وعمر كثيراً من القصور داخل القلعة، وشيد جامعه ذا المئذنتين الذي ما زال قائماً حتى الآن، وفي أيامه زار مصر الرحالة المسلم ابن بطوطة في عام 1326 فقال عنها «قهرت قاهرتها الأمم، وتملكت ملوكها نواصي العرب والعجم»، وفي أثناء حكم المماليك البحرية ولد المؤرخ تقي الدين المقريزي، الذي ألف موسوعة هامة عن خطط مصر وعن القاهرة بوجه خاص وصفت جمال عمارة القاهرة وفنونها. وفي أيام السلطان حسن بن قلاوون شيدت عمارة جليلة تمثلت في مدرسة ومسجد السلطان حسن، الذي يعد أجمل مساجد القاهرة.[20]:41:63 وفي عهد المماليك الجراكسة ظهر حبهم للعمائر الجميلة والذوق السليم، فشيد سلاطينهم وأمراؤهم العمائر والمساجد ومنها مسجد الملك الظاهر برقوق بجوار مدرسة الناصر قلاوون، وخانقاه الملك الناصر بن برقوق، وهي بناء ضخم صمم ليخدم عدة أغراض، فهو ضريح لآل برقوق ومدرسة للعلوم ومسجد وخانقاه فخمة، ومسجد الملك المؤيد شيخ بجوار باب زويلة، ومسجد السلطان الأشرف برسباي، ومسجد السلطان الأشرف قايتباي، ومسجد السلطان قنصوه الغوري.[20]:64:83

العصر العثماني:

بيت الكريتلية “متحف جاير أندرسون حالياً”

مدينة القاهرة كما تظهر في “كتاب بحرية” المرسوم في مطلع القرن السادس عشر على يد الملاح العثماني بيري رييس. استولى السلطان سليم على مصر وشرع في تأييد سلطته، فجعل عليها حاكماً يلقب بالباشا، وليضمن عدم خروج الباشا على الآستانة ويستقل بمصر، جعل في مصر ثلاث إدارات كل منها يراقب الآخر، حتى لا يخشى من اتحادها أو تمردها، فكانت القوة الأولى هي «الباشا» وأهم واجباته هي إبلاغ الأوامر السلطانية لرجال الحكومة والشعب ومراقبة تنفيذها، والقوة الثانية هي «الوجاقات الست» وواجبها هو حفظ النظام والدفاع عن القطر المصري، وتوزعت في القاهرة والمراكز الرئيسية، أما القوة الثالثة فهي «المماليك» وهم بقايا المماليك البحرية والجراكسة، وواجبهم حفظ التوازن بين الباشا والوجاقات لأنهم أعداء لكلا الفريقين. وظل أمراء المماليك هم أصحاب القوة الفعلية بالبلاد، وزاد نفوذهم مع تقلص نفوذ الباب العالي وتقلص نفوذ ولاته في مصر.[16]:193:194 ومن آثار تلك الحقبة التي ما زالت باقية مسجد محمد بك أبو الذهب تجاه الجامع الأزهر،[16]:218 وعمائر عبد الرحمن كتخدا «محافظ مصر»، والذي كان مغرماً بالبناء فأنشأ وجدد الكثير من المساجد والسبل والأضرحة، وكان في مقدمة الساعين لتجميل القاهرة، ويتجلى ذلك في سبيله الرائع الواقع في ملتقى شارعي النحاسيين والجمالية والمعروف باسمه حتى اليوم، كما أنشأ بالقرب من باب الفتوح مسجداً وكتاباً، وزاد في مقصورة الجامع الأزهر وبنى به محراباً جديداً وأقام له منبراً وأنشأ له باباً عظيماً وبنى بأعلاه مكتباً لتعليم الأيتام من أطفال المسلمين، وبنى المدرسة الطيبرسية، وأنشأ عند باب البرقية «باب الغريب» جامعاً ومكتباً، وجامعاً ومكتباً وساقية ومنارة جهة الأزبكية، كما بنى المشهد الحسيني، ومشاهد السيدة زينب والسيدة سكينة والسيدة عائشة والسيدة فاطمة والسيدة رقية، وجدد المارستان المنصوري، وكانت دار سكناه بحارة عابدين من الدور العظيمة المحكمة الوضع والإتقان.[16]:219

العصر الحديث:

عصر الأسرة العلوية:

مسجد محمد علي من الداخل

مسجد محمد علي من الخارج أسس محمد علي الأسرة العلوية في مصر وأرسى خلال حكمه أسس النهضة الحديثة، وانتقل بمصر من الاضمحلال الذي سيطر عليها خلال حكم العثمانيين إلى مشارف العصر الحديث، وارتقى بها إلى رتب الدول المتقدمة. أدرك محمد علي بعبقريته الفطرية الفذة أن السبيل لبناء النهضة هو الارتقاء بالعلوم والإدارة والصناعة والزراعة، فأنشأ المدارس الحديثة وأرسل البعثات العلمية وأعاد تنظيم الجيش والإدارة الحكومية وشيد دور الصناعة بأنواعها والتي تركزت بمنطقة السبتية، كما أقام الجسور والقناطر وحفر الترع. واهتم محمد علي بالقاهرة فأمر بتنظيم وتوسيع وتنظيف وإنارة شوارعها، وأزال الأنقاض المحيطة بها وردم بها بركها، وكون في عام 1834 مجلساً للإشراف على تجميل القاهرة، كما استقدم الفنانين والعمال المهرة من فرنسا وإيطاليا وتركيا لبناء القصور واشترط عليهم تعيين أربعة من المصريين مع كل منهم ليتعلموا حرفتهم، ومن أشهر القصور التي شيدها قصر الجوهرة وقصر القبة وقصر الحرم وقصر الأزبكية وقصر النيل، وقام أيضاً ببناء جامعه بالقلعة، والذي تم تصميمه على غرار مسجد السلطان أحمد بالآستانة.[25]:9[27]:216 وفي أبريل 1847 انتقلت ولاية مصر من محمد علي إلى إبراهيم باشا، والذي اهتم بتقوية الجيش والأسطول ونظم جمعية الحقانية لتنظيم سير القضايا، وشيد قصر الروضة والقصر العالي، وفي عهده تم ردم بركة الأزبكية تماماً وحولت إلى متنزه ضخم. وفي عهد عباس باشا الأول منح امتياز إنشاء خط سكك حديدية بين القاهرة والإسكندرية للبريطانيين عام 1851، وأنشئ حي العباسية في صحراء شمال شرق القاهرة عام 1849 بغرض إقامة ثكنات عسكرية، كما أقام فيها سراي الباشا أو «سراي الحصوة» ومدرسة حربية ومستشفى. عقب وفاة عباس الأول آل حكم مصر إلى سعيد باشا، فافتتح في عهده خط السكك الحديدية بين القاهرة والإسكندرية عام 1854، وأنشئت المحطة الرئيسية للسكك الحديدية بباب الحديد عام 1856، وبوفاته انتقل حكم مصر إلى إسماعيل باشا عام 1863.[25]:9:10

عصر الخديوي إسماعيل:

دار الأوبرا القديمة

قصر عابدين يعود لقب القاهرة الخديوية إلى أول حاكم لمصر يحمل هذا اللقب وهو الخديوي إسماعيل، والذي تولى عرش مصر في 18 يناير 1863، فمنح القاهرة وجهاً جديداً متألقاً، وحدد معالمها الحضارية من خلال إنجازات بقيت محفورة على جدران مبانيها وشوارعها الحديثة.[25]:11 كانت القاهرة عند تولي إسماعيل باشا عرش مصر يبلغ تعدادها 270 ألف نسمة وتمتد من منطقة القلعة بسفح المقطم شرقاً إلى مدافن الأزبكية وميدان العتبة والمناصرة غرباً، وساد على أحيائها الانحلال العمراني مما أثار حماس إسماعيل باشا لصنع ثورة عمرانية بعاصمة البلاد ترقى بها إلى مصاف العواصم الأوروبية، ولتكون «باريس الشرق»، فطلب إسماعيل باشا من الإمبراطور نابليون الثالث أن يقوم هاوسمان المهندس العالمي بتخطيط القاهرة على غرار التخطيط الجديد لباريس، واستغرق إعداد وتصميم وتنفيذ المشروع خمس سنوات، وفي عام 1872 افتتح الخديوي إسماعيل شارع محمد علي «القلعة»، كما شق شارع «كلوت بك» عام 1875، وأنشأ دار الأوبرا، والكتب خانة، وكان من أهم القصور التي شيدت خلال تلك الحقبة قصر عابدين، الذي بدأ إنشاؤه في غام 1863، وأصبح مقر الحكم بدلاً من القلعة في عهد الخديوي إسماعيل، ويعود اسم القصر إلى أنه بني مكان قصر «عابدين بك»، وطلب إسماعيل باشا الاحتفاظ باسم عابدين للقصر وميدانه. وفي فترة لاحقة أنشئ كوبري قصر النيل وكوبري أبو العلا ليصلا القاهرة بجزيرة الزمالك والجيزة، وأدخل خط الترام إلى شوارع القاهرة عام 1896 لربط العتبة الخضراء بالعباسية.[25]:14:21

القاهرة المعاصرة:

القاهرة في حقبة العشرينيات في بداية القرن العشرين شهدت مدينة القاهرة تطوراً هائلاً نتيجة قدوم رجال الأعمال الأجانب، وتم إنشاء العديد من الوكالات والمحال التجارية والتي أصبحت فيما بعد علامات تجارية شهيرة مثل جروبي وغيره، كذلك شهدت توسعاً من خلال ربط شبرا بالقاهرة عام 1902، وربط حي الظاهر بالسيدة زينب وغرب الأزبكية عام 1903، وبدأ نمو حي الفجالة وحي التوفيقية، كما بدأ إنشاء حي جاردن سيتي عام 1906، وتعمير حي الزمالك عام 1905، وبدأ العمل في ضاحية مصر الجديدة عام 1906، أما ضاحية المعادي فنشأت عام 1907.[25]:14:21

وخلال ثورة 1919 كانت القاهرة هي مركز الاحتجاجات والتي كانت تتخذ من بيت سعد زغلول (بيت الأمة) مقراً لها، وعقب الثورة والانتهاء من تأسيس بنك مصر أصبحت القاهرة مركز ومقر للعديد من الشركات والمشروعات المصرية التي نشأت واحدة تلو الأخرى، وبلغت القاهرة في العشرينيات مستوى عال من الرقي والتحضر، ففي عام 1921 تم اختيارها لتنظيم مؤتمر القاهرة الذي جمع العديد من قادة أوروبا والشرق الأوسط لبحث تداعيات الحرب العالمية الأولى،[28] كذلك في عام 1925 حصلت على وسام أجمل وأنظف مدينة في دول حوض البحر المتوسط باعتبارها مدينة الأناقة في تصميم مبانيها ونظافة شوارعها وانتظام حركة المرور بها.[29][30]

صورة لقادة الحلفاء أثناء مؤتمر القاهرة 1943 وفي نوفمبر 1943 أثناء الحرب العالمية الثانية، شهدت القاهرة اجتماع قادة الحلفاء في مؤتمر القاهرة والذي حضره الرئيس فرانكلين روزفلت وونستون تشرشل والقائد الصيني تشان كاي شيك ورئيس وزراء تركيا عصمت إينونو، وكان المؤتمر بمثابة نقطة فارقة بصدور إعلان القاهرة الذي تم التوقيع عليه يوم 27 نوفمبر 1943 ونص على نشر قوات في فرنسا وضرورة انسحاب اليابان من المقاطعات الصينية، واستمرار المعارك حتى الاستسلام غير المشروط.[31][32]

حريق القاهرة وفي 26 يناير 1952 عقب وقوع موقعة الإسماعيلية يوم 25 يناير بين القوات البريطانية وقوات الشرطة المصرية، قام مجهولون بإشعال حرائق في مدينة القاهرة التهمت الكثير من الأماكن العامة والفنادق والسينيمات والمحلات تجارية والمكاتب، كما أسفرت عن عشرات الضحايا. أدت تلك الأحداث إلى استقالة وزارة الوفد ذات الشعبية الجماهيرية، وتولى الوزارة علي ماهر باشا، وأعلنت الأحكام العرفية في البلاد، وتلاها في يوليو قيام الضباط الأحرار بالتحرك كبداية لأحداث ثورة 23 يوليو، وكانت القاهرة محطة فاصلة في تلك الأحداث، بالرغم من أن الملك فاروق وحاشيته كانوا بالإسكندرية، إلا أن حصار قصر عابدين والاستيلاء على القيادة العامة للجيش المصري تسبب في رضوخ الملك فاروق لمطالب الحركة، ووافق على مغادرة البلاد في 26 يوليو والتنازل عن العرش لابنه.[33][34]:31

وعقب حرب 1967 ونتيجة للمعارك تم إجلاء سكان محافظات القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)، وكانت القاهرة من أكثر المحافظات استقبالاً للنازحين والتي كانت بأعداد كبيرة، تسببت في اندلاع الأزمة العقارية وقتها وارتفاع أسعارها بشكل متزايد، وترتب عليها ظهور العديد من المناطق السكنية مثل منشأة ناصر وغيرها.[35]

المظاهرات المعارضة لمحمد مرسي

ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير وفي أعقاب حرب أكتوبر وبداية عصر الانفتاح الاقتصادي شهدت القاهرة موجة هجرة واسعة من سكان الأقاليم بغرض التعليم أو العمل، وترتب عليها تغير ديموغرافيا المدينة عما كانت عليه، حيث بدأت عمليات هدم القصور القديمة لبناء أبنية سكنية وكذلك شهدت فترة الثمانينات والتسعينيات أوسع عمليات التعدي والبناء على الأراضي الزراعية، مما ترتب عليها فقدان القاهرة معظم مساحاتها الخضراء. شهد الربع الأخير من القرن العشرين مرحلة بناء المدن الجديدة، فبعد إنشاء مدينة نصر في عهد ناصر ومدينة 15 مايو ومدينة السلام في عهد السادات، شهد عهد مبارك إنشاء القاهرة الجديدة ومدينة بدر والشروق، وشهد أيضاً تشغيل مترو الأنفاق وإنشاء الطريق الدائري ليكون أكبر طريق بري يربط القاهرة الكبرى ببعضها.

في 25 يناير 2011 انطلقت مجموعة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية ذات الطابع الاجتماعي والسياسي، وكان ميدان التحرير بالقاهرة أبرز أماكن هذه المظاهرات حيث شهد أعداداً وصفت بالمليونية،[36][37] كما شهدت القاهرة أيضاً أحداث لاحقة مثل أحداث مسرح البالون، أحداث ماسبيرو، أحداث محمد محمود، أحداث مجلس الوزراء، أحداث العباسية.

وعقب تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية اتخذ عدة إجراءات وأصدر قرارات أثارت ضده احتجاجات ومظاهرات، كان أبرزها أحداث قصر الاتحادية مما أسفر عن وقوع ضحايا، وفي 30 يونيو 2013 خرجت مظاهرات حاشدة من المعارضين لحكم محمد مرسي في الميادين المصرية وعلى رأسها ميدان التحرير مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة ورحيل النظام.

توسعات المدينة:

نصب الجندي المجهول بمدينة نصر هليوبوليس مدينتي بالقاهرة الجديدة اعتمدت الحكومة المصرية خطة إستراتيجية قومية لغزو الصحراء وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة خارج وادي النيل ودلتاه لتكون مراكز حضارية ومناطق جذب سكاني واقتصادي بهدف إعادة توزيع السكان والأنشطة المختلفة توزيعاً متوازناً على أنحاء جمهورية مصر العربية، وبدأت تلك المشاريع خلال العهد الملكي مع إنشاء ضاحية مصر الجديدة «هليوبوليس» التي تعد أهم التجارب على مستوى العالم في مجال إنشاء المدن الجديدة خلال النصف الأول من القرن العشرين، والتي تعود فكرة إنشائها إلى عام 1905، واستوحي تخطيطها من المدن الحدائقية التي شيدت في أوروبا نهاية القرن التاسع عشر، فكان انتشار الفراغات الحضرية الكبيرة والشوارع المستقيمة المتسعة والتي خططت في هيئة حي عمراني راق يضاهي الأحياء الأوروبية.[41]:6:1 وفي أعقاب ثورة 23 يوليو 1952 أنشئت مدينة نصر بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر بهدف التوسع العمراني في المنطقة الصحراوية شمال شرق القاهرة وخصوصاً شرق حي العباسية بعيداً عن الأراضي الزراعية، وأعطى إشارة البدء لإنشاء مدينة متكاملة بأسلوب حضاري راق وطريقة عمرانية متميزة أطلق عليها «مدينة نصر». نفذ التخطيط الأولي والتصاميم المعمارية لمشروع المدينة المهندس المعماري سيد كريم، على مساحة تصل لأكثر من 250 كم مربع وتمتد في الشرق من طريق مصر/السويس حتى الكيلو 51 وتقاطعه مع طريق القطامية، وفي الغرب من شارع صلاح سالم وفي الشمال حي مصر الجديدة وفي الجنوب المقطم.[42] وفي عام 1978 بدأ إنشاء مدينة 15 مايو التي تعد إحدى مدن الجيل الأول من المجتمعات العمرانية الجديدة التي قامت بإنشائها وزارة الإسكان والتي تعود تسميتها نسبة إلى ثورة التصحيح في 15 مايو 1971، ويربط مدينة 15 مايو بالقاهرة طريقان رئيسيان هما كورنيش النيل وطريق الأوتوستراد، وبدأت في استقبال سكانها بعد عامين فقط من البدء في تنفيذها.[43] وفي عام 1979 صدر قرار إنشاء مدينة القاهرة الجديدة والتي توسعت بأحيائها المعروفة الأمل والرحاب ومدينتي والتجمع الأول والثالث والخامس.[44] وفي عام 1982 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مدينة بدر بطريق القاهرة/السويس على مساحة 18454.43 فدان، منها 7018 فدان مناطق سكنية، و2173 فدان مناطق خدمية.[45] وفي عام 1995 صدر قرار جمهوري بإنشاء مدينة الشروق على مساحة 16.11 ألف فدان منها 9200 فدان كتلة عمرانية، أضيف إليها 5302 فدان عام 2015.[46]

الجغرافيا والسكان:

الموقع:

تقع القاهرة على جوانب جزر نهر النيل في شمال مصر، مباشرة جنوب شرق النقطة التي يترك فيها نهر النيل واديه محصوراً فيِ الصحراء منقسماً إلى فرعين داخل منطقة دلتا النيل المنخفضة. بني الجزء الغربي على نموذج مدينة باريس مِن قبل حاكم مصر الخديوي إسماعيل في منتصف القرن التاسع عشر، والذي تميز بالأحياء الواسعة والحدائق العامة والمناطق المفتوحة. أما القسم الشرقي الأقدم للمدينة فتوسع بشكل عشوائي على مدى القرون، وامتلأ بالطرقِ الصغيرة والمباني المزدحمة. بينما يمتلئ غرب القاهرة بالبنايات الحكومية والهندسة المعمارية الحديثة، وأصبح الجزء الأهم في القاهرة، ويحوي النصف الشرقي الآثار التاريخية للمدينة على مر العصور لما يوجد به من مساجد وكنائس عتيقة ومباني أثرية ومعالم قديمة، كما توسعت المدينة شرقاً بإنشاء حي مدينة نصر الذي يعتبر من أكبر أحياء القاهرة.

جزيرة الزمالك بحي غرب

التقسيم الإداري:

تنقسم المدينة إلى أربع مناطق رئيسية هي:

- المنطقة الشرقية وتضم 9 أحياء هي: (السلام أول، السلام ثان، المرج، عين شمس، المطرية، مصر الجديدة، النزهة، غرب مدينة نصر، شرق مدينة نصر).[48]

- المنطقة الغربية وتضم 9 أحياء هي: (الوايلي، باب الشعرية، منشأة ناصر، عابدين، الموسكي، الأزبيكة، بولاق، وسط، غرب).[48]

- المنطقة الشمالية وتضم 8 أحياء هي: (الزيتون، حدائق القبة، الأميرية، الزاوية الحمراء، الشرابية، الساحل، شبرا، روض الفرج).[48]

- المنطقة الجنوبية وتضم 11 حي هم: (السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة، المقطم، البساتين، دار السلام، المعادي، طره، حلوان، التبين، 15 مايو).[48]

درجات الحرارة بالقاهرة المناخ[عدل]

يتصف مناخ القاهرة بالاعتدال معظم أيام السنة ويتراوح المعدل اليومي لدرجة الحرارة خلال فصل الصيف بين 22 درجة مئوية و34 درجة مئوية في حين يتراوح المعدل اليومي خلال فصل الشتاء بين 18 درجة مئوية و9 درجة مئوية. ويمكن اعتبار أن هناك موسمين خلال العام صيف ساخن من مايو إلى أكتوبر، وشتاء معتدل من نوفمبر إلى أبريل، ويتميز مناخ القاهرة أيضاً بأنه جاف جداً، ويسقط المطر بكثافة منخفضة خلال فصل الشتاء، وترتفع مستويات الرطوبة خلال الصيف، وأحياناً تتعرض القاهرة لهبوب بعض الرياح الساخنة المحملة بالغبار خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس ويونيو وتعرف باسم رياح الخماسين.

-

مدينة قرطبة Córdoba التابعة لمنطقة أندلوسيا بجنوب إسبانيا وتقع على ضفة نهر الوادي الكبير.

قرطبة مدينة الزهورقرطبة المدينة القديمة جنوب اسبانيا هي متاهة افتراضية من الشوارع المتعرجة العتيقة حيث يوجد بها المقاهي الملونة , وتقع المدينة على ضفاف نهر الوادي الكبير ،حيث يمكن الوصول بسهولة إلى موارد التعدين سييرا مورينا (الفحم والرصاص والزنك )الذى يلبي احتياجات السكان خلال القرن العاشر وهي كانت ثاني أغنى مدينة في الإمبراطورية الإسلامية (بعد بغداد ) تتماز قرطبة بان منازلها مغطاه بالزهور فى شكل طبيعى رائع مما يجعلها مقصدا للزوار من جميع انحاء العالم.Córdoba

قرطبة(بالإسبانية: Córdoba)[1]

(بالبرتغالية: Córdova)

(بالفرنسية: Cordoue)

(بالإنجليزية: Córdoba)

(بالإسبرانتو: Kordovo)

(بالكتالونية: Còrdova)من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل: الوادي الكبير، مدينة الزهراء، الحي التاريخي، كاتدرائية – جامع قرطبة، المعبد الروماني، الجسر الروماني، سوق البلدية، تمثال لوكيوس سينيكا، بلاثا دي لا كوريديرا، مهرجان “معركة الزهور” (Batalla de las flores)، قصر قرطبة، متحف خوليو روميرو دي توريس والمعبد اليهودي، وتمثال إبن رشد.قرطبة

قرطبة (بالإسبانية:Córdoba) مدينة وعاصمة مقاطعة قرطبة التابعة لمنطقة أندلوسيا في جنوب إسبانيا وتقع على ضفة نهر الوادي الكبير، على دائرة عرض (38ْ) شمال خط الاستواء. يبلغ عدد سكانها حوالي 328.659 نسمة (تعداد سنة 2011). اشتهرت أيام الحكم الإسلامي لإسبانيا، ولقد ذكرها الكثير من المؤرخين العرب في كتاباتهم ومنهم ياقوت الحموي، حيث كانت قرطبة في عهد عبد الرحمن الثالث الأموي عاصمة لدولة الأندلس، ويستضيء الماشي بسراجها من على بعد عشرة أميال، وبلغ عدد سكانها حوالي المليون نسمة بينما كانت أكبر مدينة في أوروبا لا يزيد سكانها عن ربع مليون نسمة، وكان عدد حماماتها العمومية ومرافقها وبيوتها حوالي 283000، وبلغ عدد قصورها ثمانون ألفا، وكان فيها مئة وسبعون امرأة كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفي، وتحتوي المدينة على خمسين مستشفى، وفيها ستمئة مسجد ومن أهم مساجدها مسجد قرطبة، والذي لم يوجد له مثيل أو نظير في الفخامة والزخرفة وروعة البنيان.[13]

مشاهد تاريخية من مدينة قرطبة أصل الكلمة:

اعتماداً على المعلومات التي أدلى بها ياقوت الحموي بشأن أصل مدينة قرطبة أن أصل كلمة قرطبة ترجع إلى مصدرين، أولهما أعجمي روماني وثانيهما عربي. أما معنى الكلمة في اللغة العربية فيقصد بها العدوُ الشديد، وورد في الشعر العربي بيت جاء فيه ذكر الكلمة:

إذ رآني قد أتيتُ قرطباً وجال في جحاشة وطرطباً وفي رواية أخرى أن التعبير قرطبة بمعنى صرعه، وتعني أيضاً أن القرطبا هو السيف كأنه من قرطبه أي قطعه[14]

أما بخصوص إرجاع الكلمة أصلها إلى اللغات القديمة فقد أشار إليه مؤلف مقالة قرطبة في دائرة المعارف الإسلامية والعديد من الكتاب الغربيين والعرب فالكلمة أصلها أيبيري قديم مأخوذ من كلمة كوردوبا أو Corduva. وهي بالفعل كما وجد المؤلفون العرب كلمة قديمة تشير إلى مدينة قديمة أزلية. فقد ورد ذكرها أثناء الصراع بين اليونان وقرطاجنة حيث اشترك أهالي قرطبة في حملة هانيبال على روما. كما أنها أصبحت تابعة للامبراطورية الرومانية بحدود سنة 206 ق.م[15]

تاريخ:

قرطبة الرومانية:

تأسست قرطبة مستوطنةً رومانية على الجانب الشمالي لنهر الوادي الكبير (نهر بيتيس قديماً) في عصر جمهورية روما سنة 206 قبل الميلاد، ثم صارت عاصمة لولاية بيتيكا (جنوب إسبانيا) ضمن الإمبراطورية الرومانية. وقد ظلت قرطبة مدينة رومانية لمدة تزيد عن سبعة قرون، ولذلك ما زالت في قرطبة آثار من الحكم الروماني، أبرزها الجسر الروماني («بوينتي رومانو») الذي يقطع الوادي الكبير، وأطلال معبد روماني، بالإضافة إلى ضريح روماني مكتشف حديثاً. وظهر في قرطبة في تلك الفترة الفيلسوف سينيكا.

بعد سقوط الدولة الرومانية على يد الغزوات المتتابعة من قبل القبائل الجرمانية (“البرابرة“)، انحدرت على شبه الجزيرة الأيبيرية (إسبانيا والبرتغال حالياً) بعض هذه القبائل كالوندال والآلان، وتبعهم القوط الغربيون الذين كان أمر الجزيرة بأكملها، بما فيها قرطبة، قد آل إليهم وقت وصول المسلمين في القرن الثامن الميلادي (الأول الهجري)، بعد صراع مع الروم البيزنطيين.

قرطبة الإسلامية:

الجسر الروماني في قرطبة، وتبدو بالأفق قبة كاتدرائية قرطبة (المسجد الجامع سابقًا)، أعلى المباني في الصورة. عصر الولاة:

بعد أن فتح المسلمون الأمويون بقيادة طارق بن زياد إشبيلية وإستجة وغيرها من مدن الجنوب الأندلسي تراجع عدد المقاتلين مما دفع بن زياد إلى تقسيم جيشه إلى سرايا وولى مغيث الرومي قيادة السرية التي فتحت قرطبة في سنة 92 هـ/ 710 م[16]، بعد أن عبر بقواته إلى أيبيريا (التي سماها المسلمون ببلاد الأندلس) وقتل ملكها لذريق (رودريك). وقد جعل الأمويون الأندلس ولاية تابعة لولاية المغرب، حتى جعلها عمر بن عبد العزيز ولاية الأندلس تتبع للعاصمة الأموية في دمشق بشكل مباشر. وجعل الأمويون قرطبة مقراً لولاتهم على الأندلس فظلت كذلك حتى سقوط الدولة الأموية على أيدي العباسيين عام 750 م.

العصر الأموي:

و لكن لم يعل شأن قرطبة إلا مع قدوم الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس فاراً من العباسيين، فاستولى على مقاليد الأمور في الأندلس الإسلامية وجعل قرطبة عاصمة له عام 756 م. وقد كان هذا بداية لعصر قرطبة الذهبي، حيث أصبحت عاصمة الأندلس الإسلامية بأكملها وأهم مدينة في شبه الجزيرة، وفي عهد الداخل بدأ العمل على جامع قرطبة الكبير الذي لا زال قائماً في المدينة اليوم. واستمر الحكم بيد الأمويين من سلالة عبد الرحمن الداخل في هذه الفترة.

مسجد قرطبة. و قد تعرضت الدولة الأموية لعدد من الثورات المتعاقبة وفقد أمراؤها مقاليد الأمور حتى تمكن أحد أحفاد الداخل، عبد الرحمن الثالث الملقّب بالناصر، من إعادة توطيد ملك الأمويين وإخضاع معظم الأندلس لسلطته في قرطبة، وذلك في القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري). وقد بلغت به القوة إلى أن اتخذ لنفسه لقب خليفة المسلمين، مستنداً إلى ما اعتبره حق أسرته القديم في الخلافة السابق لحق بني العباس. وقام الناصر بنقل حكومته إلى مدينة جديدة اختطها على بعد أميال من قرطبة أسماها الزهراء، إلا أن قرطبة ظلت المدينة الرئيسية في البلاد. بعد أحداث وقعة الربض وصلت المدينة لأوج مجدها في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر (912 – 961)، وابنه الحكم الثاني (961 –976)، ثم تلاهم الحاجب المنصور بن أبي عامر (981 – 1002)، الذي استولى على مقاليد السلطة في قرطبة وصيّر الخليفة الأموي سجيناً في قصوره في الزهراء وابتنى له قصراً للحكم في طرف قرطبة أسماه بالمدينة الزاهرة. وقد كانت دولة قرطبة من أهم الدول الأوروبية في القرن العاشر، كما كانت منارة للعلم والثقافة في أوروبا، وعاصمة من عواصم الأدب والثقافة العربية والإسلامية، وأنجبت المدينة في هذه الفترة الشاعر ابن زيدون، والشاعرة الأموية ولادة بنت المستكفي، والفقيه ابن حزم، والعالم عباس بن فرناس، كما أنتقل إليها الموسيقي زرياب وأسس دار المدنيات.

عصر ملوك الطوائف والمرابطين:

أطلال المسجد الجامع بمدينة الزهراء، وتبدو مدينة قرطبة في الأفق. في العقدين 1020، 1030 سقطت الخلافة بسبب ثورة البربر ونشوء ملوك الطوائف الذين قسموا الدولة إلى أكثر من 12 دويلة، منها غرناطة وإشبيلية والمرية وبلنسية وطليطلة وسرقسطة والبرازين وبطليوس. وتنازع حكام إشبيلية وطليطلة المسلمين على قرطبة حتى استقرت المدينة بيد ملك إشبيلية الطموح المعتمد بن عباد سنة 1078 م، ففقدت قرطبة مكانتها كعاصمة لدولة، وبزغ نجم إشبيلية المجاورة لها بدلاً منها.

وبينما ورثت تلك دويلات الطوائف ثراء الخلافة، إلا أن عدم استقرار الحكم فيها والتناحر المستمر بين بعضها البعض جعل منهم فريسة لمسيحيي الشمال. إلى أن أفتى الفقهاء وأهل الشورى من المغرب والأندلس ليوسف بن تاشفين، زعيم دولة المرابطين في المغرب العربي بخلعهم وانتزاع الأمر من أيديهم وصارت إليه بذلك فتاوى أهل الشرق الأعلام مثل: الغزالي والطرطوشي فاقتحم عامة الأندلس من أيدي ملوك الطوائف وانتظمت بلاد الأندلس، بما فيها قرطبة، في مملكة يوسف بن تاشفين، وذلك عام 1091 م.

عصر الموحدين:

وسقطت دولة المرابطين على يد حركة إسلامية أخرى هي حركة الموحدين، فصارت قرطبة وباقي الأندلس الإسلامية بأيديهم في منتصف القرن الثاني عشر. وقام الموحدون بإعادة عاصمة الأندلس إلى قرطبة، فاستعادت شيئاً من مكانتها السابقة. وفي هذه الفترة ظهر في قرطبة الفيلسوف المسلم ابن رشد، بالإضافة إلى العالم الديني اليهودي ابن ميمون، أشهر فلاسفة اليهودية في العصور الوسطى.

و لم يصمد الموحدون طويلاً بعد ذلك، فقد انهزموا هزيمة قاصمة في معركة العقاب («لوس ناباس دي تولوزا» بالإسبانية) عام 1212 م، فتهاوت بعد ذلك معظم المدن الإسلامية في الأندلس في أيدي مملكة قشتالة المسيحية، فسقطت قرطبة عام 1236 م على يد فرناندو الثالث بعد ما يزيد على خمسة قرون من الحكم الإسلامي للمدينة.

قرطبة الإسبانية:

فرغت قرطبة سريعاً بعد ذلك من معظم سكانها المسلمين، وسمح الملوك الإٍسبان لمن تبقى منهم بالبقاءعلى الإسلام بعد استيلائهم على المدينة، أسوة بباقي المسلمين في الأندلس، واستخدموا العمال والمهندسين المسلمين في تصميم مباني وقصور وكنائس لهم على الطراز الأندلسي، وسمي المسلمون الباقون تحت حكم الإسبان بالمدجنين («مديخار» بالإسبانية)، ولكن ذلك لم يستمر طويلاً، إذ بدؤوا بعد ذلك بالتضييق عليهم ثم إجبارهم على اعتناق المسيحية من خلال محاكم التفتيش، التي أستخدمت أنواع التعذيب والقتل حتى البعض منهم يخشى يكتشف إسلامه حتى لايقتل إلى أن قرّرت إسبانيا طرد المسلمين وأحفادهم ممن اعتنق المسيحية من سائر البلاد، كما تم طرد اليهود منها أيضاً، وذلك في بداية القرن السابع عشر، وتم توزيع الأراضي والإقطاعيات على مهاجرين مسيحيين من الشمال أعادوا توطين المدن مثل قرطبة.

و لا يزال الحيّان الإسلامي واليهودي القديمان معروفين في قرطبة الحالية، كما بقي مسجدها الضخم قائماً في وسطها، إلا أنه تم بناء كنيسة في قلب المسجد في القرن السادس عشر، ويستخدم الجامع الآن ككاتدرائية تتبع الكنيسة الكاثوليكية. وقد جعلت اليونيسكو وسط مدينة قرطبة (أي الحي القديم بما فيه المسجد والحي اليهودي) موقعاً من مواقع التراث العالمي، بالإضافة إلى مدينة الزهراء المجاورة لقرطبة.

وقد مرت جنوب إسبانيا («أندلسيا» كما أسماها الإسبان) بفترة من الانحدار الاقتصادي والثقافي بعد ذلك مقارنة بباقي إسبانيا، وازدهرت إشبيلية على حساب قرطبة بسبب استخدامها كميناء يربط إسبانيا بالعالم الجديد، إلا أن المنطقة بأسرها باتت تعيش رخاء اقتصادياً في الوقت الحالي بفعل تنشيط السياحة وإنشاء منطقة أندلسيا ذات الحكم الذاتي. وتشكّل قرطبة مقر محافظة قرطبة داخل هذه المنطقة، وسكانها يتجاوزون الثلاثمئة ألف نسمة.

مواقع أثرية:

أهم معالم قرطبة الرومانية:

- الجسر الروماني، الذي يقطع نهر الوادي الكبير، وقد تم ترميمه في العصر الإسلامي، ولا يزال مستخدماً اليوم.

- المعبد الروماني، إلى الشمال من المدينة القديمة.

- الضريح الروماني.

أهم معالم قرطبة الإسلامية:

- مسجدها الجامع من أجمل ما أبدعه المسلمون في الأندلس، وقد صنفه اليونسكو كموقع تراث عالمي.

- مدينة الزهراء التي أنشأها عبد الرحمن الناصر باسم زوجته. وقد احترقت تماماً خلال ثورة البربر عام 1020. ويجري حاليا ترميمها، إلا أن مجرّد 10% فقط من إجمالي مساحتها قد تم التنقيب عنه حتى الآن. وتقع في قلبه دار الروضة، وهي قصر «عبد الرحمن الناصر»، وجلب إليه الماء من الجبل.

- الحمامات العربية

- الحي اليهودي بقرطبة، وتسمى في الإسبانية بالخوديريا أي «مكان اليهود»، رغم أن اليهود قد طردوا من قرطبة منذ القرن السابع عشر.

- قلعة «كالاهورا»، وهي قلعة إسلامية تقع على الجانب الآخر (الجنوبي) للوادي الكبير عند نهاية الجسر الروماني، أجرى عليها الملوك الإسبان إضافات فيما بعد، وتحوي الآن متحفاً.

- بقايا أسوار المدينة وبعض بواباتها، خصوصاً في الجانب الغربي.

- الناعورة، وتقع بجوار الجسر الروماني.

آثار أخرى:

- قصر قرطبة (Alcazar) وهو قصر ابتناه حكام قرطبة المسيحيون بعد استيلائهم عليها على موقع قصر قرطبة القديم، ومنه تم السماح لكريستوفر كولمبوس عام 1492 بالسفر بحثاً عن طريق جديد إلى الهند.

-

جولة سياحية بالصور إلى مدينة شفشاون عاصمة السماء..اللؤلؤة الزرقاء في المغرب..

بالصور| مدينة شفشاون عاصمة السماء اللؤلؤة الزرقاءلونها أزرق ناصع يتخلله صفاءً عذب في أركانها، يصورها كسماء ممتدة، يحيطها سحرٌ يُلفت أنظار العالم لبساطتها، تتميز بأزقتها الضيقة وأحيائها العتيقة، وتنتشر بينهما روائح الزهور العطرة التي تفترش نواحيها، فتتدرج بيوت المدينة ما بين الأزرق الفاتح والقاتم، وتتخذ الأبواب شكل محراب القبلة، وتتميز النسوة بارتداء “الحايك” الزي التقليدي ذات اللون السماوي.

احتلت مدينة شفشاون، التي تقع شمال “المغرب”، المرتبة السادسة ضمن أكثر مدن العالم جمالًا، متقدمة على العاصمة الفرنسية “باريس”، وفي صدارة المدن العربية، وذلك وفقًا لتصنيف “كوندي ناست ترافلر” الأمريكية

أطلق عليها “غرناطة الصغيرة” نظرًا لطابعها الأندلسي، وتمَّ تأسيسها على يد مولاي بن راشد في القرن الرابع عشر عام 1471 تحديدًا، كملاذ للعائلات الأندلسية المسلمة واليهودية أيضًا التي غادرت غرناطة هربًا من بطش الإسبان آنذاك، لذلك تحتضن المدينة عدد هائل من العائلات الأندلسية الأصل التي عاشت وبقيت في شفشاون

ظلت المدينة مغلقة في وجه الأجانب بعد سقوط الأندلس حتى عام 1920، وذلك اعتراضًا وأسفًا على سقوط غرناطة، لدرجة أنهم كانوا يعلقون رايات سوداء على المآذن، وكانت النساء يرتدين الأسود كحداد على سقوط الأندلس

ولا تزال المدينة محتفظة بالطابع الأندلسي الواضح في بيوتها حتى يومنا هذا، التي تمتاز ببساطتها في إيجازها، حيث لا تعلو عن دورًا واحدًا، يتم اجتيازه من خلال السلالم الحجر ذات اللون الأزرق الفيروزي، وكأنك تعبر فوق مياه البحر المتوسط

لم ترث “شفشاون” فن البناء والهندسة المعمارية فقط من الأندلس، بل نقلت منها الفن والموسيقى أيضًا، فالغناء الأندلسي وخصوصًا فرق الحضرة والغناء الصوفي سمة مميزة ومهمة من سمات المدينة

هناك أقاويل عديدة حول سبب تسمية المدينة بشفشاون، من أهم هذه الأقاويل أن “شيفـ – شاون” مصطلح أمازيغي يعني “انظر إلى قرون الجبل” أي أعالي وقمم الجبال، وهناك قول آخر بأنها تعني المكان الذي يجتمع فيه المجهادون، نظراً لتجمع المجاهدين فيها قديماً أثناء محاربة الاستعمار، حاليًا يطلق عليها المغاربة “شاون

تضم “شفشاون” معالم سياحية، من أهمها “القصبة” وهى عبارة عن مبنى أثري يضم منزل مولاي بن راشد مؤسس المدينة، وتكمن أهميتها في أنها كانت النواة السياسية الأولى المكونة للمدينة، فهي تعادل مكانة القصر الرئاسي حاليًا، فمنها باشر بن راشد عمله، حيث اتخذها مقرًا للقيادة العسكرية في مقاومته للاستعمار البرتغالي

وتضم المدينة في ثناياها المتحف الإثنوغرافي والذي يعتبر أهم معلم ثقافي في المدينة، حيث يعرض المتحف لوحات تاريخ المدينة من خلال لوحات فنية قيمة، كما يعرض أيضًا الزي التقليدي لسكان الشفشاون، بالإضافة إلى بعض الآلات الموسيقية الأندلسية القديمة، علاوة على “ساحة وطاء الحمام”، تقع وسط شفشاون تضم القصبة والمسجد الأعظم، حيث كان لها دورًا رئيسيًا في التلاقي والتواصل مع مختلف الحضارات، سواء كان تواصل ثقافي أو علمي أو حتى تجاري

وترجع تسمية الساحة إلى أنَّها كانت تضم محلات ومخازن لحبوب الرزع، فتجمع الحمام الذي يقتات على هذه الحبوب حول المكان واتخذه مأوى وموطئًا له، فسميت بوطاء الحمام

***********************

*********************** -

تعرفوا على صحراء الجزائر ..حيث الجمال والخير والسحر.بلسان أهلها ” نحن الضيوف، وأنتم رب المنزل”.

صحراء الجزائر جمال وخيرصحراؤنها الفيحاء ، بسحرها وجمالها ، تفتح صدرها وكرمها للناس جميعا ، على اختلاف أجناسهم وأوطانهم وعقائدهم . إنها ترحب بكم في ضيافتها الماتعة، وتقول لكم بلسان أهلها : ” نحن الضيوف ، وأنتم رب المنزل”.

لقد حباها الله من جمال الطبيعة وتنوعها وثرائها ، ما يسلب الألباب : ” الشمس والرمال والنخيل والخيام والأنعام والتراث والخير كله ، فضلاً عن الكرم والطهر والبساطة وحسن الوفادة.”.

إنه لمن المؤسف حقاً ، أن يجهل المرء وطنه وتراثه ، وتراه يفتخر بزيارة بلاد الشرق والغرب .. للجزائر مقدرات سياحية ثمينة ، لكنها غير مستغلة ، لذا بات من الأولوية بمكان ، تدارك التقصير الفاضح في قطاع السياحة ، وذلك بتشجيع الاستثمار فيه. وييبقى الحس السياحي والخدمات النوعية و حسن المعاملة والاستقبال ونقص الكلفة، من العوامل الأساسية لجلب السواح من الداخل والخارح,

قال الله تعالى : “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ” ــ الحجرات (13).

**********************