*******

صناعة السروج للخيل

تعتبر صناعة سروج الخيل من أعرق الصناعات التقليدية التي اشتهر بها الصنّاع المغاربة منذ القدم، لأنها مرتبطة بالفروسية وركوب الخيل التي تعتبر بدورها من التراث الأصيل الذي يحرص عليه المغاربة والعرب عموما والسرج يجسد كل صفات الشهامة والافتخار.

وكثيرة هي المدن المغربية التي اشتهرت بأسواقها التي تعرض أفخم السروج وأروعها، والتي تبهر العين وتجعل الفارس يقف مسمّرا أمام سروج أتقن صناعتها الصناع المغاربة اتقانا شديدا، وأبدعوا في تزيينها برسوم وتطاريز وتزاويق مستمدة من التراث المغربي الأصيل. ويعمل صناع السروج على الحفاظ على أصالة المواد التي يصنع منها السرج والحفاظ على الملامح الفنية التي تنطق بخطوط ونقوش متوارثة عن الأجداد والتي اعتمدها هؤلاء المهرة في هذا الميدان وهم بدورهم تعلموها من مَنْ سبقوهم إلى هذه الحرفة التي تعتبر من أنبل الحرف لأنها ترتبط بحيوان يحبه المغاربة ويعملون على تزيينه بأجمل السروج وأفخمها.

صناعة متقنة

من أشهر المدن المغربية التي عرفت بمهارة صناع السروج فيها فاس ومراكش وتازة، إضافة إلى مدن أخرى عرفت محترفات لصناعة السروج مع بداية القرن الماضي كالرباط والدار البيضاء والجديدة والصويرة، لكن أمهر صناع السروج سواء من المغاربة أو من اليهود المغاربة كانوا متمركزين في فاس ومراكش، أما صنّاع السروج في المدن المغربية الأخرى فكانوا يسافرون إلى مراكش وفاس لشراء المواد الأولية من خيوط حريرية وقطع الجلود والخشب وهو من نوع نادر لصناعة هيكل السرج. وبرع اليهود المغاربة لقرون طويلة في صناعة السروج المذهبة والمزركشة بتزاويق ونقوش مغربية عريقة، وكانوا، كما حكى لنا أحد قدماء هذه الحرفة العريقة، يتقنونها إتقانا شديدا، وكان صانع السروج المغربي اليهودي يقضي الشهور الطويلة في صناعة سرج واحد وكأنه بمثابة فنان يرسم «جوكاندا» أخرى بريشته أو مسرحي يقضي الليالي الطويلة حتى يكتب مسرحية تخلد اسمه. وكان صانع السروج المغربي لا يتعجّل في صناعة سرج لأن صناعة سرج متقن تتجسد فيه كل معاني الأصالة والعراقة يتطلب شهورا طويلة، وكانت أطول مدة تأخذ من وقت الصانع الليالي الطوال لصناعة السرج تكون خلال رسم ونقش التزاويق الذهبية التي تتطلب الصبر والمهارة فالصانع يصنع ويبدع تلك التزاويق بإبرة خاصة وخيوط حريرية وأخرى مذهبة تضفي على السرج جمالية وتجلب للفارس احترام الناس، وتصمم السروج في المغرب بتزاويق خاصة تناسب اللباس المغربي الذي يرتديه الفارس وهو الجلباب الأبيض والطربوش المغربي و»البلغة» وهي حذاء مغربي تقليدي يصنع من الجلد الأصيل. وعرف المغاربة منذ القدم بتسامحهم وتعايشهم مع اليهود المغاربة الذين كانوا يقيمون بكثرة في مدن مغربية منها فاس ومراكش والصويرة وصفرو وآزمور وغيرها من المدن المغربية التي يتواجد فيها «الملاح» وهي الحصون التي يسكنها اليهود المغاربة. ويقول علي أحد تجار الجلود ومستلزمات صناعة السروج: «في أوائل القرن الماضي كان لزاما على كل مغربي يرغب في تجييد سرج فرسه أن يعدّ غرفة خاصة في بيته أو في قصره ليقيم فيها الصانع اليهودي الذي سيصنع له السرج ويتفرغ لها لمدة أسابيع طويلة، وكان هذا الصانع اليهودي لا يغادر غرفته أو مشغله الجديد هذا إلا في أوقات معينة لتفقد أسرته أو للتعبد أو للتبضع، وحين ينتهي هذا الصانع من صناعة السرج يتسلم أجره من مشغله الذي يكون سعيدا بالسرج الجديد ويعود إلى بيته».

ولع بالسروج

يقول الحسن أحد الفرسان إن السروج التي يأتي بها العاملون المغاربة في البلدان الأوروبية، خاصة من إيطاليا لا تستهوي الفارس المغربي، لأنها لا تحمل الخصوصيات الفنية والنقوش الجميلة التي عرفت بها السروج المغربية العريقة، مضيفا: «لا يمكن أن أسرّج فرسي بسرج استغنى عنه صاحبه الايطالي لأنني أحس أنني أقلل من قيمة حصاني، ولا يمكن أن أشارك في مهرجان من المهرجانات الكثيرة التي تنظم في المغرب وتحتفي بالخيل والخيولة، وأنا على سرج قديم لا يحترم الخصوصيات الفنية المغربية العريقة». ويؤكد أن صناعة السروج في المغرب عريقة ويجب أن نحافظ عليها ونحترمها وجدير بنا أن نقبّل تلك الأنامل الرقيقة والماهرة التي تبدع وتتفنن في صناعة تزاويقها وزخارفها التي تعكس ثقافتنا العريقة والأصيلة. ويصرّح أحد صنّاع السّروج بمراكش قائلا: «الفارس المغربي يمكن أن يحرم نفسه وأولاده من أشياء ومتع كثيرة في أوقات الشدة والأزمات، لكنه يصرف بكرم شديد على فرسه وسرجه». ويضيف: «الفرسان يشبهون إلى حد ما «البيازة» وهم المولعون بتربية الصقور والصيد بها، فهم لا يأكلون اللحم لضيق ذات اليد أو حين تشح الأرض وتنقطع الأمطار، لكنهم لا يحرمون طائرهم «الصقر» من لحمه المفضل ونراهم يقطعون الأميال ويبيعون النفيس حتى يشتروا لطائرهم أرفع أنواع اللحوم والطيور الحية التي يأكلها». ويعمل عشاق الخيول من الفلاحين في المغرب على تجديد سروج خيولهم مباشرة بعد جمع المحاصيل الفلاحية وبيعها، فبعد جمع المحاصيل تنطلق مهرجانات الفروسية التي يشارك فيها الآلاف من المغاربة بخيولهم، وهو تقليد عرفه المغرب منذ قرون خلت، وأشهر مهرجان للفروسية في المغرب يقام في مدينة الجديدة وفي قرية مولاي عبد الله أمغار الذي يعتبر أكبر مهرجان للفروسية في المغرب حيث يعرف مشاركة أكثر من 1100 فارس وفارسة. وهناك من السروج من يصل سعرها إلى 3000 دولار وهي السروج الأرفع بما تتطلبه من دقة وبراعة فنية ومواد أولية ثمينة. وتعرف هذه الصناعة، بعكس الحرف التقليدية الأخرى كصناعة الفضّيات والنّحاسيات والنقش على الخشب التي شهدت تراجعا ملحوظا، اهتماما من طرف الجيل الجديد من الصناع والحرفيين، لأنها صناعة تدر المال الوفير على صاحبها، خاصة مع ازدياد الإقبال على الرياضات والمهرجانات المرتبطة بالفرس والفروسية، سواء من طرف المغاربة أو من طرف الأجانب الذين ينبهرون بالسروج المغربية وإن كانوا لا يزينون بها خيولهم إلا أنهم يشترونها لتزيين صالوناتهم في البلدان الأوروبية.

السّروج ولوازمها

السَرج هو الرّحل، الذي يوضع على ظهر الدّابة ليجلس عليه الرّاكب، ويسمى أيضاً: القُعْدَةُ. وقد افتن العرب في صناعة السّروج والعناية بها، لأنّ جل اعتمادهم كان على التّرحال بالدواب، سواء في السّلم أو الحرب. وكما عرفت العرب اسماً أو أكثر لكل جزء من أجزاء الدابة، عرفت كذلك لكل جزء من أجزاء السرج اسماً أو أكثر، حتى ألفوا فيها مؤلفات خاصة بها، مثل كتاب “السّرج” لأبي عبيدة، وكتاب “السّرج واللجام” لأبي دريد وغيرهما.

وتُصمم السّروج لأغراض مختلفة سواءٌ، للرّكوب أو السِّباق أو العمل. ومن ثم كانت السّروج أنواعاً مختلفة، تندرج من مجرد كساء، أو برذعة يُغطي بها ظهر الدابة، إلى سروج الفرسان المُعَدّة خصيصاً للاعتماد عليها عند إِصابة الفارس برمح أو حربة، فهو يسند ظهره على سرج فرسه.

وتوجد عدة أنماط من السروج، كلٌ منها يُناسب مهمة خاصة، لذلك يُصبح اختيار السرج المناسب أمراً له أهميته ودلالته. فقد صممت بعض السروج لنمط خاص من الرَّكوب، كما هو الحال بالنسبة لرعاة البقر الذين يصنعون سروجهم على نمط خاص، بتجهيزات معينة، ولتلك السروج رِكَاب مُتْسع، وقربوس (طرفُ مُحَدّبٌ) مؤخره عادي، وآخر أمامي بارز في شكل قرن، يُستخدم لتثبيت حبل الصيد.

وهنالك أشياء مشتركة لابد من مراعاتها عند اختيار السّرج. فالسّرج الجيد يوازن ثقل الفارس، دون ضغط زائد على الغارب والجانبين، لا داعي له. كما يجب على السرّج ألاّ يعرقل حركة كتفي الفرس. ومعنى ذلك أن يكون السّرج مصمماً تماماً للفرس، ليناسب شكل ظهره وجانبيه حتى لا يجرحه، وقد يجرح معه فارسه أيضاً، أو يمنعه من جلسة صحيحة مريحة.

أمّا الجزء الذي يُحَدِّد الشكل النهائي للسرج فهو القربوس، وهو الهيكل المعدني، ويجب أن يكون مصنوعاً بدقة تامة. وهو أنواع شتى، وقد صادقت بعض جمعيات الفروسية على أشكال منه يمكن الاعتماد عليها. وأكثر الأشكال المستخدمة الآن هو النوع المَطْاطَي المرن. وقد زود بقطعتين من الفولاذ الخفيف على السّرج لكي لا يسقط. وسقوط السّرج يؤثر حتماً على توازن القربوس، وقد يتحطم القربوس عند السّقوط ويحتاج إلى خبير لإصلاحه.

وينبغي أن تُصْنع كل أجزاء السّرج من مادة متينة. فالسّير مثلاً، الذي يُثَبْت السرج في مكانه، لابد أن يكون قوياً، كأن يُصنع من الجلد، أو من نسيج سميك، أو من الصَرُج (نسيج صوفي متين). ويجب فحصه دورياً حرصاً على سلامته.

ويراعى في اللّبد، الذي يوضع على ظهر الحصان مما يلي جسده، أن يكون محشواً بشكل دقيق، بحيث يتوزع ثقل الفارس، على متني الفرس، وليس على عموده الفقري[1].

واستناد الفارس على متن الفرس، يحفظ للفرس نشاطه، وقوته، ويجنبه الضغط على العمود الفقري، أو الإِصابة بجروح.

ويُصنع الرِّكابان متوافقين مع احتياطات السّلامة، ومتطابقين مع راكب الفرس؛ فإن كان الراكب صغيراً جُعل الرِّكاب بشكل تتحرر الرِّجل منه في حال السقوط. ويجب التأكد من وجود فرجة باتساع 12ملم من كل جانب للقدم تُقاس في الناحية الأوسع من حذاء الراكب، بشكل يمنع من تعلقها بالرِّكاب.

لوازم السرج

يَكْتَمِلُ إعداد السّرج، ويصبح صالحاً للاستعمال بعددٍ من اللوازم المصاحبة له، مثل:

الإبزيم: عُرْوةٌ معدنية في أحد طرفيها لسان، توصل بالحزام ونحوه لتثبيت طرف الحزام الآخر على الوسط.

الإطنابة: سَيْر يُعقد في طرف الحزام أو الإبزيم.

الجَدِيّة: القطعة من الكساء المحشوة تحت دفتي السّرج، وقد تُسمى البَرْذعة.

الحزام أو اللّب: سيْر من الجّلد يُشّد به السّرج لتثبيته على ظهر الفرس.

الجديلة: ناحية السرج وحوزته.

الحِيَاصة: حزام الدّابة، أو هو سَيْر في حزامها.

الرِّكاب: حديدة متسعة الأضلاع على شكل مثلث، معلقة في السَّرج توضع فيها رجل الفارس.

السِّمط ( وجمعه سُموط ): السير يُعلق في مؤخرة السَّرج، تُشد به الأشياء وهو بمثابة الغرز للرَّحل.

الحِيَاصة: حزام الدّابة، أو هو سَيْر في حزامها.

العَقْرَبة: حديدة شبه الكُلاَّب، تعلق بالسرج والرَّحل.

المْرَشَحة والمَرْشح: الجمع مراشح، وهي البُطانة التي تحت لبد السَّرج، لأنها تنشِّف الرّشح.

عضادتا الإبزيم: جانباه.

القَرْبُوس: حِنْو السرج وهو طرف مُحَدّب، وللسرج قربوسان: قربوس المؤخرة وقربوس المقدمة.

القيقب والقيقبان: خشب السّرج.

المحور: عود من حديد، يدور فيه لسان الإبزيم في طرف المنطقة.

بحيرة طبريا أو طبرية هي بحيرة حلوة المياه تقع بين منطقتي الجليل والجولان التاريخية على الجزء الشمالي من مسار نهر الأردن. يبلغ طول سواحلها 53 كم وطولها 12 كم وعرضها 13 كم، ومساحتها تبلغ 166 كم2.

أقصى عمق فيها يصل إلى 46 متر. تنحدر من قمة جبل الشيخ الثلجية البيضاء المياه الغزيرة لتشكل مجموعة من الينابيع التي تتجمع بدورها لتكون نهر الأردن. البحيرة والمنخفض حولها هما جزء من الشق السوري الأفريقي.

مصدر الاسم

اسم البحيرة(بحيرة طبرية) بالعربية يشير (طيباريوس) قائد جيش روماني طبريا إذ كانت أكبر بلد يقع على سواحل البحيرة(بحيرة طبرية). يرد هذا الاسم بالعبرية أو بالآرامية في موارد يهودية مثل الميشناه والتلمود. وتم تسمية مدينة طبريا، عند تأسيسها سنة 20 م على الساحل الجنوبي الغربي من البحيرة، نسبة إلى الإمبراطور الروماني طيباريوس قيصر (الأول). أما بالعبرية الحديثة فتسمى البحيرة “كينيرت” إذ كان الاسم الوارد في التوراة (أي العهد القديم).

في النسخ اليوناني واللاتيني للعهد الجديد تـُذكر البحيرة باسم “بحيرة الجليل” فهو الاسم الشائع اليوم في اللغة الإنكليزية (Sea of Galilee).

وبوقوع مستوى سطح البحيرة على عمق 213 متر تحت سطح البحر فإنها تعتبر أخفض بحيرة مياه حلوة في العالم وثاني أخفض مسطح مائي في العالم بعد البحر الميت.

تكون بحيرة طبريا مصدر مياه الشرب الرئيسي لاسرائيل. في 1964 انتهى بناء مسيل المياه الصهيوني الذي ينقل مياه البحيرة إلى جميع أنحاء إسرائيل. بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل إسرائيل في حرب 1967 ربطت شركة المياه الإسرائيلية (“ميكوروت”) بعض المدن الإسرائيلية إلى مسيل المياه ولكنها تقطع توفير المياه إليها في بعض الأحيان.

مع أن الحدود الدولية التي تم رسمها في 1923 تبعد 10 أمتار من الشاطئ الشمالي الشرقي للبحيرة، إلا أن الاتفاقية منحت سورية الحق في استغلال بحيرة طبرية في مجالي الملاحة والصيد، وقد مارست سوريا هذا الحق ما بين عامي 1948-1967، وحاولت الحيلولة دون صيادي السمك الإسرائيليين، والقوارب الإسرائيلية بشكل عام، من الدخول إلى الجزء الشمالي الشرقي من مياه البحيرة.

في حزيران (يونيو) 1967 انتهت السيطرة السورية على هذا الجزء من بحيرة طبريا إذ فقدت سورية مساحة كبيرة من مرتفعات الجولان شرقي البحيرة في الحرب مع إسرائيل. في المفاوضات السلمية التي عـُقدت في الولايات المتحدة أواخر عام 1999 وأوائل عام 2000 أصرت سورية على انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان إلى خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك إعادة الشاطئ الشمالي الشرقي للسيطرة السورية. الموقف الإسرائيلي هو أن الحدود الدولية من 1923 هو خارج الخلاف بشأن الجولان وترفض إمكانية الانسحاب إلى خط غربي هذه الحدود.

البحيرة في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

«ذكر رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: الدجال ذات غداة. فخفض فيه ورفع. حتى ظنناه في طائفة النخل. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا. فقال ” ما شأنكم ؟ ” قلنا : يا رسول الله ! ذكرت الدجال غداة. فخفضت فيه ورفعت. حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال ” غير الدجال أخوفني عليكم. إن يخرج، وأنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم. وإن يخرج، ولست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم.

إنه شاب قطط. عينه طافئة. كأني أشبهه بعبدالعزى بن قطن. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خلة بين الشام والعراق. فعاث يمينا وعاث شمالا. يا عباد الله ! فاثبتوا ” قلنا : يا رسول الله ! وما لبثه في الأرض ؟ قال ” أربعون يوما. يوم كسنة. ويوم كشهر. ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم ” قلنا : يا رسول الله ! فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال ” لا. اقدروا له قدره ” قلنا : يا رسول الله ! وما إسراعه في الأرض ؟ قال ” كالغيث استدبرته الريح. فيأتي على القوم فيدعوهم، فيؤمنون به ويستجيبون له.

فيأمر السماء فتمطر. والأرض فتنبت. فتروح عليهم سارحتهم، أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا، وأمده خواصر. ثم يأتي القوم. فيدعوهم فيردون عليه قوله. فينصرف عنهم. فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها : أخرجي كنوزك. فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا. فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه. يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم. فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. بين مهرودتين. واضعا كفيه على أجنحة ملكين. إذا طأطأ رأسه قطر. وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات.

ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلبه حتى يدركه بباب لد. فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه. فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى : إني قد أخرجت عبادا لي، لا يدان لأحد بقتالهم. فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون.

فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية. فيشربون ما فيها. ويمر آخرهم فيقولون : لقد كان بهذه، مرة، ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه. حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض. فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله.

فيرسل الله طيرا كأعناق البخت. فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. ثم يقال للأرض : أنبتي ثمرك، وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. ويستظلون بقحفها. ويبارك في الرسل. حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس. واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة. فتأخذهم تحت آباطهم. فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. ويبقى شرار الناس، يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة “. وفي رواية : وزاد بعد قوله ” – لقد كان بهذه، مرة، ماء – ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر. وهو جبل بيت المقدس. فيقولون : لقد قتلنا من في الأرض. هلم فلنقتل من في السماء. فيرمون بنشابهم إلى السماء. فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما “. وفي رواية ابن حجر ” فإني قد أنزلت عبادا لي، لا يدي لأحد بقتالهم “»

صحيح مسلم الرقم 2937

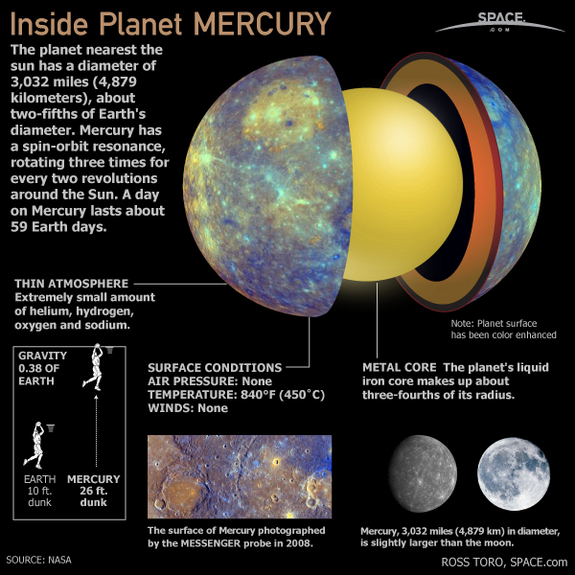

معلومات عن كوكب عطارد

الفضاء الخارجي مملوء بالاسرار واليوم سنتكلم عن معلومات عن الفضاء وخاصة عن كوكب عطارد ،عرف كوكب عطارد منذ القدم، بل وسماه الرومان برسول الآلهة (Mercury ) وذلك بسبب قربه من الشمس الإله الكبير، فهو يحمل رسائله بسرعة وكفاءة، بل وهو الطفل المدلل لقربه من الشمس الأم.

يبعد كوكب عطارد عن الشمس في نقطة الحضيض 45.9 مليون كم، وفي الأوج يصبح بعده عن الشمس 96.7مليون كم، وفي المعدل يبعد كوكب عطارد مسافة 47.6 مليون كم فحسب عن الشمس، وهي مسافة قريبة جدا قياسا بأبعاد الكواكب الأخرى.

استكشاف كوكب عطارد

بسبب ظهور كوكب عطارد قريبا من الافق الغربي فإنه لا يظهر واضحا عند رصده، بل ويعمل الغلاف الجوي السميك للأرض على امتصاص الضوء القادم من كوكب عطارد فيقل لمعانا ووضوحا، كما أن الشفق الذي يرافق الغروب يحد من رؤيته، لذا لاقى نصيبه من الإهمال التام من العديد من الفلكيين.

ولو أردنا الحقيقة فإن رصد كوكب عطارد يحتاج عملا صعبا وجهدا ليس هينا أبدا، إذ يحتاج تحديد موقعه في السماء قبلا باستخدام الجداول الفلكية والحاسوب، ثم البحث عنه صباحا أو مساء..

ولم تتضح المعلومات عن كوكب عطارد بالمراقبة الفلكية من على الأرض على الإطلاق، لكن أول معلومات حديثة توضح تركيبه وخصائصه أرسلتها مركبة الفضاء الامريكية مارينر10 عام 1974 ، حيث قامت بدراسة سطح كوكب عطارد ومغناطيسيته وحرارته بالإضافة إلى العديد من المعلومات الأخرى.

معلومات عن الفضاء – كوكب عطارد

الخصائص العامة لكوكب عطارد :

1. يدور كوكب عطارد حول محوره( يومه النجمي) مرة واحدة كل 58.65 يوما أرضيا، بينما يدور حول الشمس (سنته النجمية) كل 87.97 يرما أرضيا بسرعة تقدر بحوالي 47.9كم/ثانية، أي أن يوم كوكب عطارد يبلغ ثلث سنته!!

2. تعادل جاذبية كوكب عطارد مقدار 0.378 من جاذبية الأرض، ويميل مداره عن دائرة البروج بمقدار 7 درجات، وهي نسبة كبيرة بالنسبة لمعظم الكواكب السيارة.

تركيب كوكب عطارد :

نظرا لقرب كوكب عطارد عن الشمس، فإن حرارة الشمس جعلت الغازات الخفيفة تتطاير بعيدا خارج مداره إلى الكواكب التالية له في البعد، لذا نجد أن تركيب كوكب عطارد يحوي عناصر ثقيلة مثل الحديد(وهو ما يشكل 75% من نصف قطر الكوكب؛1800كم)، وهذا جعل كوكب عطارد ذو حجم صغير وكثافة عالية تعادل كثافة الأرض.

وتغطي النواة الحديدة قشرة رقيقة من الصخور البركانية قطرها تقريبا 600كم.

معلومات عن الفضاء – كوكب عطارد

معالم سطح كوكب عطارد :

وضحت الصور التي التقطتها مارينر لسطح كوكب عطارد شبها كبيرا بمعالم سطح القمر، حيث يمتلئ سطحه بفوهات كثيرة العدد ومختلفة الأحجام، والنظرية السائدة لتفسير هذه الثقوب هو أنها تشكلت نتيجة اصطدام النيازك الكثيفة بسطح الكوكب خاصة في الفترات الأولى من تكون النظام الشمسي، والقليل منها ربما يكون ناشئا عن براكين كانت ثائرة في الماضي.

من المعالم المميزة لكوكب عطارد حوض كبير مميز يمتد مسافة 1350كم، ويدعى حوض كالوريس، وربما تشكل هذا الحوض بسبب نيزك ضخم اصطدم بهذه المنطقة عند تشكل الكوكب مما أحدث زلزالا قويا عمل على تشكيل ذاك الحوض والسلاسل المحيطة به.

ويملك كوكب عطارد الآن خارجة لتضاريس سطحه كما الأرض، وقد تمت تسمية الفوهات بأسماء المشاهير مثل:فوهة بيتهوفن، وشكسبير، وفوهة مارك توين وغيرهم الكثير .

معلومات عن الفضاء – كوكب عطارد

أظهرت الدراسات الفلكية كما قلنا أن كوكب عطارد لا يملك غلافا غازيا يحمي سطحه، ولو أن العالم الروسي موروز قام بتحليل الطيف الأحمر لكوكب عطارد واكتشف وجود غاز ثاني أكسيد الكربون، وعلى الرغم من هذا فإن معظم الفلكيين يقولون أنه رغم تلك النسبة غير المحددة – وهي على الأغلب ضئيلة للغاية- فإن كوكب عطارد يفتقر لوجود غلاف غازي يحميه.

تقدم مدار كوكب عطارد :

لاحظ الفلكيون أن مدار كوكب عطارد يتقدم عن القيم التي يعطيها قانون نيوتن بمقدار 43 ثانية قوسية، فلماذا ظهر هذا الفرق؟

اعتقد العلماء أن سبب الشذوذ هذا هو وجود كوكب بين عطارد والشمس وأسموه فولكان، ووجهوا المناظير الفلكية لرصده، لكن أيا منها لم يحصل على نتيجة.. ولم يستطع أحد من العلماء تفسير هذا الشذوذ حتى عام 1915، عندما جاء آينشتاين بنظريته النسبية العامة، وبين أن هذا الشذوذ هو ليس شذوذا، بل إن نقاط الحضيض في كل كوكب لا تبقى ثابتة في مكانها كل عام بل تتحرك بسرعة أبطأ من سرعة النمل!!

عبور كوكب عطارد :

نظرا لميلان كوكب عطارد عن دائرة البروج بمقدار 7 درجات كما قلنا، فإنه لا يتقاطع معها إلا في فترات محدودة، حيث يتقاطع مرتين في السنة الواحدة.

ويحدث العبور إذا كان كوكب عطارد بين الشمس والأرض، ويرى على شكل نقظة سوداء صغيرة تمر من خلال أحد أطراف الشمس حتى تخرج من الطرف المقابل.

وقد لاحظ العلماء أن وقت العبور يتقدم كل مرة عن الحسابات بمقدار 43 ثانية، ولم يستطع أحد تفسير هذا إلا آينشتاين عندما أعطت نظريته صورة أوضح عن الكون حيث بين أن الفضاء يتحدب حول الكتل الكبيرة، مما يجعل الطريق لوصول كوكب عطارد إلى قرص الشمس أطول ولهذا يظهر هذا الفرق.

تربية النحل

نظراً لازدياد الإقبال على المنتجات الطبيعيّة لخليّة النحل بسبب قيمتها الغذائيّة، واستخداماتها العلاجيّة، والتوسّع في انتاج مركّبات العسل، وارتفاع العائد المادي الناتج عن تربية النحل، وما تسببه حشرة النحل من زيادة غلّة المحاصيل الزراعيّة كماً ونوعاً أكثر من 30% فقد انتشرت تربية النحل على نطاق واسع، وهذه المنتجات هي: العسل، والهلام الملكي، وحبوب اللقاح، وصمغ النحل، وسم النحل.

فوائد العسل:

العسل غذاء طبيعي، يساعد على استعادة الحيويّة والنشاط، ويقوّي الجهاز العصبي، ويساعد الأطفال على النمو، ويقوّي جهاز المناعة، ويعالج التهاب القولون، ويعالج الجروح الملتهبة، والأمراض الصدريّة، والأمراض الخبيثة.

تمييز العسل الخالي من الغش:

يملك كثير من المهتمين بمنتجات النحل الخبرة لتمييز العسل النقي من المغشوش، وذطر الجاحظ في كتابه الحيوان أنّك لو قطرت قطرة على وجه الأرض فإن استدار كما يستدير الزئبق ولم يتفشّ ولم يختلط بالأرض والتراب فهو الصحيح، وأجوده الذهبي.

النحل في القرآن الكريم:

قال تعالى: (وأوحى ربّك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون * ثم كلي من كلّ الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إنّ في ذلك لآية لقوم يتفكّرون).(سورة المائدة الآية 111).

تكوين خليّة النحل:

أدرك الأقدمون تركيب مجتمع النحل فقال الجاحظ: والنحل تجتمع فتقسم الأعمال بينها فبعضها يعمل الشمع، وبعضها يعمل العسل، وبعضها يبني البيوت، وبعضها يستقي الماء ويصبّه في الثقب ويلطخه بالعسل.

وهكذا فخليّة النحل تتكوّن من:

1 ـ ملكة واحدة مهمتها وضع البيض.

2 ـ آلاف الشغّالات: وهي إناث عقيمة مهمتها: بناء الأقراص الشمعيّة، ورعاية البيض، وتغذية اليرقات، وجمع الرحيق من الأزهار، ونقل الماء، والدفاع عن الخليّة من الحشرات، وتنظيفها، وإطعام الملكة من الهلام الملوكي.

3 ـ عدّة ذكور: ومهمتها تلقيح البيوض، وتخلو الخليّة من الذكور شتاءً.

بعض أنواع النحل:

النحل العملاق: وهو من أشرس الأنواع، ويعيش في الفلبين والهند في الهواء الطلق، ويصل محصول الخليّة الواحدة من العسل حوالي 80 كغ.

والنحل القزم: من أصغر الأنواع، ويعيش في تايلند، وماليزيا، وإندونيسيا، ويعيش في الهواء الطلق، ولا يزيد محصوله عن نصف كيلو غرام في السنة.

الخليّة الخشبيّة:

استخدم المربون في الماضي الخلايا الطينيّة، وجزوع الأشجار المجوّفة، ثم استخدموا الخلايا الخشبيّة الحديثة وهي عبارة عن: صندوق خشبي محمول على أربع قوائم، له قاعدة خشبيّة سميكة، وغطاء محكم مكسي بطبقة معدنيّة لحماية الخليّة من المطر، ويوجد داخل الصندوق صندوق للتربية، وصندوق للعسل، ويفصل بين الصندوقين شبك معدني يسمح بمرور الشغّالات ولا يسمح بمرور الملكات، وبداخل كل منهما عدد من البراويز الخشبيّة.

المنحل:

يتكوّن المنحل من عدد كبير من الخلايا الخشبيّة، ويستحسن اختيار المكان المناسب للمنحل بعيداً عن الضجيج والغبار والمداجن والاسطبلات، بجوار البساتين والمروج الخضراء والسفوح الجبليّة حيث تكثر الزهور، وبحيث يمكن الوصول إليه بسهولة.

وتوضع الخلايا الخشبيّة تحت المظلاّت، ويمكن وضعها تحت أشجار متساقطة الأوراق بحيث تحميها من أشعّة الشمس في الصيف، وتسمح لأشعّة الشمس بالوصول إليها في الشتاء.

وتوزّع الخلايا داخل المنحل بحيث تكون المسافة بين الخلايا نحو متر واحد.

غذاء النحل:

يتغذى النحل على رحيق الزهور البريّة كالزعتر والقصعين، وأزهار الأشجار المثمرة كالليمون والمشمش والتفّاح، وعلى أزهار الأشجار الحرجيّة كالزيزفون والسدر والكينا، ويقدّم النحّال في حالة نقص الغذاء خلال فصل الشتاء للنحل محلولاً سكّريّاً مكوّناً من السكّر والماء بنسبة اثنين من الأوّل وواحد من الثاني.

وإنّ توفّر الغذاء بالكميّات المناسبة يؤدي إلى زيادة الانتاج كماً ونوعاً بنسبة تزيد على 30%.

نقل الخلايا:

جرت عادة النحالين المصريين القدامي قبل سبعة آلاف عام على نقل الخلايا في مراكب نيليّة من جنوب الوادي إلى شماله، طلباً للزهور المبكّرة، ولا يزال مربو النحل في جبال السروات بنقل الخلايا من الجبال إلى سهول تهامة حيث يزهر شجر السدر في فصل الشتاء،.

أدوات النحّال:

يحتاج القائم على تربية النحل وفحص الخلايا إلى الأدوات التالية:

1 ـ معطف سميك يقي من لسعات النحل.

2 ـ قناع من الشبك الدقيق للوجه.

3 ـ قفازين من الجلد.

4 ـ مدخن لتهدئة النحل.

5 ـ سكين لتحريك البراويز الخشبيّة.

6 ـ فرئاة لإزالة النحل من فوق اقراص العسل.

فحص الخلايا:

يجب على النحّال إجراء فحص للخلايا مرّة كلّ أسبوع في فصل الربيع والصيف، وكلّ شهر في فصل الشتاء، وذلك للاطمئنان عن وجود الملكة في الخليّة، والتخلّص من البيوض الملكيّة خشية التطريد، أو لإضافة براويز جديدة، وتنظيف الخليّة من الحشرات الميّته، ويفضل الوقت المحصور بين الضحى والعصر للقيام بفحص الخلايا، حجيث يكون معظم النحل في الحقول.

تقسيم الخليّة الكبيرة:

إذا لاحظ النحّال ازدحام الخليّة يقوم بتقسيمها، وذلك بأن يأخذ خمسة أقراص بما عليها من نحل وبيض لم يفقس بعد ويضعها في صندوق مغلق له فتحة مغطاة بشبك دقيق للتهوية، ويبعد الصندوق عن الخليّة الأصليّة ثلاثة أيّام، وسنجد النحل في الخليّة التي ليس بها ملكة، يقوم ببناء بيوت ملكيّة وسينتج عدداً من الملكات، ثم نفحص الأقراص ونطمئن على وجود ملكة في الصندوق، وفي هذه الحالة نفرغ الصندوق في خليّة خشبيّة كاملة.

ضم الخلايا الضعيفة:

إذا لا حظ النحّال وجود خلايا ضعيفة، أو خلايا فشلت في إنتاج ملكة فيستطيع ضمّ الخلايا إلى بعضها ووضعها في خليّة واحدة.

تنبيهات للمربين:

عند رش المبيدات الحشرية يمنع النحل من مغادرة الخليّة خشية تسممه بها.

لا تحصد النباتات البريّة قبل إزهارها، مما يحرم النحل من رحيقها العطري.

إنّ كثرة الخلايا في منطقة ما يؤدي إلى نقص الانتاج، فابتعد عن المناحل.

معلومات عامّة:

هناك علاقة بين عدد الشغّالات في الخليّة وبين كميّة العسل المنتج.

تنتج الخليّة العاديّة حوالي 20 كغ من العسل الصافي سنويّاً.

متوسّط عمر ملكة النحل أربع سنين، ومتوسّط عمر الشغّالة ستّة أسابيع في الربيع، وثلاثة أشهر في الشتاء

ومتوسّط إنتاج الشغّالة خلال فترة حياتها 1،5 ملعقة من العسل.

تنتقل الشغّالة خلال رحلة جمع الرحيق بين 50 و 100 زهرة.

بعد بداية العام الجديد 2014، يضع الكثيرون أهداف يحلمون بتحقيقها ويرغب البعض بزيارة أماكن سياحية لم يسبق لهم زيارتها أو تكرار تجارب سياحية مميزة في مناطق تركت أثراً كبيراً في نفوسهم.

قدم موقع شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية مجموعة من أجمل المناطق السياحية التي يمكن زيارتها في العام 2014 اعتبر أنها تمنح زائريها ذكريات لا تنسى.

1- فندق جيراف مانور- كينيا

يتربع هذا الفندق ذو العشر أجنحة على مساحة 140 فداناً من الغابات وتم بناؤه في العام 1930، وأصبح موطناً للعديد من الزرافات التي تشارك نزلاء الفندق مسكنهم منذ العام 1970، ويمكن للسياح الاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات المهددة بالانقراض في محميتها الطبيعية المحيطة بالفندق.

2- حديقة ومحمية كلارك الوطنية – ألاسكا

تعد هذه المحمية من أجمل المناطق في العالم التي يمكن مشاهدة الحياة البرية فيها، حيث تضم بين ثناياها العديد من أنواع الحيوانات كالدببة والأيائل وأسماك السلمون، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة المحيطة بها، حيث تعد موضع التقاء لثلاث سلاسل جبلية وتشهد في فصل الصيف من كل عام زيارة أكثر من مليون سائح.

3- فندق كونكا ديل ماريني – إيطاليا

تحول هذا الفندق التاريخي إلى أحد أجمل المعالم السياحية في إيطاليا، ويضم قاعة مساج وعلاج طبيعي على مساحة 860 قدم مربعة، بالإضافة إلى حمامات بخار طبيعية مزينة بالفسيفساء والنقوش الحجرية على الطريقة الرومانية.

4- حديقة زهور أشيكاغا – اليابان

تعد حديقة أشيكاغا من أجمل حدائق الزهور في العالم إن لم تكن أجملها على الإطلاق، وتبعد عن العصمة اليابانية طوكيو حوالي 80 كيلو متراً، ويعود تاريخها إلى أكثر من 143 عاماً، وتضم أنواع عديدة من الأزهار والأشجار النادرة والتعريشات التي تمتد على مساحة 1000 متر مربع.

5- الأشجار الاستوائية في مدغشقر

تضم الغابات الاستوائية في مدغشقر مجموعة من الأشجار الضخمة التي يزيد ارتفاعها عن 20 متراً وعرضها حوالي 10 أمتارجعلتها واحدة من أكثر مناطق الجذب السياحية في البلاد، وتعد محمية طبيعية تشرف عليها الحكومة المحلية دون أن تحيطها بالأسيجة أو تفرض رسوماً على السياح الراغبين بزيارتها.

6- التزلج على الجليد في سويسرا

تتيح ميادين التزلج في جبال سويسرا المشهورة بثلوجها الكثيفة إمكانية التزلج طوال فصل الشتاء وذلك بالاستعانة بطائرات الهليكوكبتر التي تحمل السياح إلى أعلى نقطة يمكنهم أن يبدأوا التزلج من خلالها بتكلفة معقولة، وتقدم بعض المواقع على الإنترنت عروض سفر مميزة لشهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) من كل عام.

7- ساوتومي وبرينسيبي – إفريقيا

تشهد هذه الجزيرة إقبال ضعيق من قبل السياح رغم أنها من أجمل المناطق السياحية التي تتميزها بجمالها وسحرها الطبيعي وذلك بسبب قلة المعلومات المتوفرة عنها لديهم، وتتميز بغاباتها الكثيفة التي تحتوي على العديد من أنواع الطيور والحيوانات النادرة.

8- التزلج على الماء في بابوا الغربية

تقع جزيرة بابوا الغربية في جنوب شرق آسيا وتوفر لزوارها إمكانية ممارسة العديد من الرياضات والنشاطات البحرية مثل التزلج على الماء واستئجار القوارب الشراعية، بالإضافة إلى العديد من الفنادق التي تقدم خدمات مميزة لزبائنها من وحي ثقافة البلاد.

9- الأضواء الشمالية – فنلندا

يعد فندق كاكسلاوتانين في فنلندا من أجمل المناطق التي يمكن الاستمتاع فيها بمشاهد أضواء الشفق القطبي الشمالي، ويتميز الفندق بطرازه المعماري الفريد حيث يتألف من 20 كوخاً زجاجياً مخصصة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية أكثر من كونها غرف فندقية توفر الخصوصية لروادها.

10- جزيرة هايمان – أستراليا

تتميز جزيرة هايمان بمتاخمتها للحواجز المرجانية الرائعة ما يجعلها واحدة من أجمل المناطق الطبيعية في العالم، ويجري العمل على قدم وساق لإدخال تحسينات على الجزيرة لتكون واحدة من أجمل الجزر الفاخرة في العالم وتضاهي جزيرة النخلة في دبي بحلول شهر يوليو (تموز) من العام القادم.

تقع مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية بالقرب من ملتقى نهر ويلاميت ونهر كولومبيا. تعد بورتلاند أكبر مدينة في ولاية أوريغون من حيث عدد السكان وثالث أكثر مدن شمال غرب المحيط الهادئ اكتظاظا بالسكان بعد سياتل في واشنطن وفانكوفر في كولومبيا البريطانية.

بورتلاند مدينة متنوعة النكهات تتواجد فيها الأنماط المتطورة والتقليدية بتناغم وسلام. تعرف مدينة بورتلاند بوديتها وحبها للزوار وثرائها الثقافي والتنوع في نشاطاتها الترفيهية التي يؤديها السكان والزوار في الهواء الطلق. الطقس المعتدل المثالي لنمو الورود الجميلة بأنواعها والاقتصاد المزدهر والقرب من المحيط الأطلسي ومن سلسلة جبال الكاسكيد هي من الأسباب الكثيرة التي جعلت مدينة بورتلاند تتصدر العديد من قوائم أفضل مدن العالم للعيش.

عندما تصل إلى بورتلاند، ستتمنى أن تعيش ما تبقى من عمرك فيها. تشتهر بورتلاند بحدائقها المشذبة ولياليها التي تعج بالحياة والنشاط والطبيعة الخلابة التي تضع بصماتها في جميع أنجاء المدينة. باختصار، بورتلاند مدينة يتوجب على الجميع زيارتها. عند الذهاب إلى بورتلاند، عليك أن تحرص على زيارة الحديقة اليابانية وهي أحد أكبر وأجمل الحدائق اليابانية التي تقع خارج اليابان.

تقع حديقة بورتلاند اليابانية على الطرف الغربي من متنزه واشنطن فوق الحديقة الدولية روز تيست. عندما تتنزه في أرجاء الحديقة، ينتابك شعور قوي بأنك تترك كل ما في العالم وراء ظهرك وتتجه نحو مكان هادئ وصاف مليء بالطمأنينة. سيستمر هذا الشعور لديك حتى بعد مغادرتك للحديقة. في الخريف، تصبح الأشجار في الحديقة اليابانية متعددة الألوان حيث تتلون أشجار القيقب اليابانية باللونين الأحمر والذهبي.

من أفضل الفنادق في بورتلاند. يتمتع الفندق بجوه المريح وموقعه المثالي الذي يبعد 6.1 كم عن وسط مدينة بورتلاند. يستطيع المقيمين في الفندق الوصول بسهولة إلى حديقة بي جي إي وحديقة روز تيست الدولية والحدائق اليابانية وغيرها من أجمل معالم الجذب في المدينة.

شقلاوة : اسم لكنيسة قديمة

سوران :الصخور الحمراء

شورش : الثورة

بيخال : بالكردي تعني الوجه الصافي او الخالي من االبثور

جنديان : الاسم مشتق من الجن وجمعها بالكردي جنديان لان الماء في عيونها الجارية يتوقف جريانه فجأة لبرهة من الزمن ثم يعاود الجريان فاعتقد الناس انه من فعل الجن

سيدكان : بالكردي مكان السادة

بالك : التل العالي

ناوبردان : تعني بالكردي بين الجسور

رزكاري :التحرر

اردلان : نسبة الى عشيرة كردية اسست امارة سابقا و اردلان لغة تعني سائس الخيل

زيبار : بالكردي تعني نهر الجنون

عنكاوا : اصلها عمكاوا وهي اسم لكنيسة قديمة

التون كوبري : الجسر الذهبي

بارزان : الشجاع , الذئب ,او من البروز والارتفاع

سفين : تعني الوردة التي لا تذبل

ديبكة : وتعني القرية الكائنة على النهر

قراج : نسبة الى نوع من النبات الذي يكثر فيها

قوش تابا : تل الطيور

كيندي ناوه : معمورة الوادي

ازادي : وتعني الحرية

نيشتمان : بالكردية تعني الوطن

رابارين : الانتفاضة

كوماري : وتعني الجمهورية

كسنزان : بالكردية تعني مجهول الهوية

سرجيا : رأس الجبل

صلاح الدين : نسبة الى صلاح الدين الايوبي القائد المسلم ذو الاصول الكردية

كلي علي بك :تعني وادي علي بك وهو قائد عسكري اشتهر في فترة حرب الكرد مع اليزيدية

حرير : نسبة الى عشيرة الحريري التي تسكنها

بيرمام : اسم لجبل ويدل بالكردية على اسم صلاح الدين

راوندوز : نسبة الى موسسها وبانيها الامير السوراني المعروف بالامير الكبير

شهرزور : تعني نصف الطريق

دهوك :بالكردية تعني مكيالين اوصاعين (ارجح ) .البيضتين كناية عن الجبلين اللذان تقع بينهما

زاخو :القوة والعزم ,الماء والرمل ,نهر الدم (باختلاف الترجمة)

شيلان : بالكردي الوردة الحمراء التي تنبت عند سقوط الثلوج (ارجح ),بالعربي تعني المرجان

دركارعجم : نسبة الى ارض عشيرة بيت العجم للسيد سعدي قاسم

عقره : النار

سرسنك : الارض المرتفعة

ارادن : بالكلدانية نسبة الى جنات ادم وحواء

سولاف : بالكردية تعني الشلال

بادينان : نسبة الى الامير بهاء الدين بن خليل بن عز الدين العباسي موسس الامارة في دهوك

سميل :الروابي الثلاثة او البيوت الثلاثة

كاني ماسي : نسبة الى زراعة التفاح في المنطقة

مانكيش : بالكلدانية تعني بيت المجوس او محل الاجتماع باختلاف الترجمة

زاويتة : بالكردي تعني المكان الذي يكثر سقوط الثلوج فيه

العمادية : نسبة لاسم العائلة التي حكمتها قديما (ارجح ) ,اشورية من اميدي وتعني بلاد الملوك

جامنكي : القرية المقدسة

اشاوة : الطاحونة المائية

السليمانية: نسبة الى سليمان باشا والد ابراهيم باشا بابان باني المدينة

رانية : تعني لا يوجد طريق

سرجنار : اشجار السرو البارزة العالية

خورمال : مخزن التمر

دوكان : عينان جاريتان من الماء ( ارجح ) ,طبقتين من الصخور الصلدة , ا رض الدخان

كلار : القرية العتيقة

بنجوين :نسبة الى عشيرة بن جوين التي سكنته سابقا

قره داغ : الجبل الاسود

سيروان: بالكردي تعني النهر

قره هنجير : التين الاسود

دربنديخان :تعني الارض السهلية المقطوعة بالوديان

جمجمال : بالكوردية نهر او وادي جمال ,القرية الواقعة بين واديين ( ارجح )

هورامان : الشامخ الشاهق

بشده ر: نسبة الى عشيرة بشده ر التي تسكنها والتي تعني خلف الحدود او الحد الخارجي

اردلان : نسبة الى اسم موسس امارة اردلان الكردية وتعني كلمة اردلان سائس الخيل

بياره : نسبة الى عائلة بياره التي خرج منها عدد من اشهر شيوخ الصوفية في العراق

كفري :نوع من الاشجار المستخدمة في صناعة الفحم

كويسنجق : قرية او قلعة الجبل الحصينة.

بابا كركر: بالكردية الاب الغاضب ,النار الملتهبة

كاني اسكان : عيون الغزلان

كلعنبر : وردة العنبر

ملكندي : اسم امراة , عنق التل ( ترجح ) , قرية الملك

قلدز :وتعني قلعة النهرين

بابان : نسبة الى عشيرة بابان واصحاب امارة قديمة وتعني الرئيس

شهر بازار : مدينة السوق

شيروان :قلعة الاسود

حلبجة : ثمرالاجاص والعنب , حلب الصغيرة , العجيبة .نسبة الى الب وجا حيث جا تعني مكان والب هو الب بن ارسلان الملقب بعضد الدولة (ارجح )

احمد اوا : نسبة الى احمد خان الامير الاردلاني

نينوى :اشورية وتعني الهه السمك والحوت نيناوا

الموصل الارض الموصلة بين الشام والعراق (ارجح )اوهي ارامية وتعي مصب ميه الاله ايل

القيارة : نسبة لوجود القار فيها

حمام العليل : سميت بذلك لوجود عيون مياه تستخدم للعلاج من بعض الامراض

تلكيف :اسم سرياني ويعني تل الحجارة

تلعفر : تعني تل التراب او تل الغزلان

برطلة : بيت الاطفال او بيت الظل (باختلاف الترجمة )

ربيعة : نسبة الى قبائل ربيعة العربية

البعاج : ارض النبت والكلأ , ارض الغبار

الحضر : مدينة الشمس ,المدينة المتحضرة

عين سفني : تعني الينبوع او الطوفان

الشيخان : نسبة للقاء الشيخان احمد الرفاعي واحمد الكبير فيها او الى وجود عدد من قبور المشايخ مثل ابن مسافر الهكاري والشيخ شمس الدين وفخر الدين (ارجح )

بغديدا : بالسريانية تعني بيت الشباب (ارجح ) ,بالفارسية تعني بيت الالهة

قره قوش : تركية وتعني الطير الاسود

الحمدانية : نسبة الى بني حمدان القبيلة العربية

بعشيقة : كلمة ارامية تعني بيت المظالم او المفاسد

التأميم : نسبة لعملية تأميم واعادة السيطرة الوطنية على المنشأت النفطية في المنطقة

كركوك : بالسريانية تعني قلعة السلوقيين ,بالسومرية النار الملتهبة (ارجح)

الدبس :عربية وتعني عصير التمر اوالعنب ( ارجح ) ,كردية من دوبز وتعني نوع من الاسماك الكبيرة

الحويجة : الجزيرة

داقوق : بالتركية تعني الدجاج . بالعربي من دق الشي بالشي ..الزاب : كلدانية وتعني الذئب او كردية وتعني النهر .

تازة :وتعني القرية الجديدة

ليلان :اسم كردي ويعني السراب ..قره حسن : الاسم الاخر لليلان وهو تركماني ويعني حسن الاسود

ديالى : بالسومرية تسمى ديالاس وتعني النهر

بعقوبة : ارامية وتعني استراحة القوافل (ارجح ) ,بيت الحارس او بيت العقوبة

الوند : نسبة الى الوند ميرزا وهو احد احفاد السلطان اوزون حسن

دلتاوه : القرية الغنية ويطلق عليها الان اسم الخالص

المنذرية : نسبة الى الملك النعمان بن المنذر بن ماء السماء الذي قيل انه اعدم على ارضها

خانقين : وتعني المنزل الجبلي , السجن (باختلاف الترجمة )

نفط خانه : ارض النفط

شهر بان : فارسية تعني مدينة الحاكم او فصل الصيف

خرنابات : قرية النخيل

خان بني سعد : نسبة لبني سعد من العرب

خريسان : نسبة الى طريق خراسان الموصل الى ايران سابقا

قره تبة : تركية وتعني التل الاسود

جلولاء : صلاة الاله ,قربان الاله

المقدادية : نسبة للمقداد بن اسود الكندي المدفون فيها

بلدروز : مدينة النهار ,مدينة الورود,اوانها مدينة نهر الروز الذي يمر فيها ومعناه بالفارسي المغبر(ارجح)

دللي عباس : عباس المجنون اوهي كناية عن رتبة عسكرية عثماتية

مندلي :وتعني الملاك الطيبون

العنبكية : نسبة الى عشيرة العنبكية ومعناها بيكات عانة بالتركي وهم مهاجرون من عانة الى ديالى

بهرز : اسم لاحد ملوك او قادة الفرس

العظيم : نسبة الى نهر العظيم الذي تقع عليه

هبهب : الارض الخضراء.الخفة والصياح

النهروان : وتعني النهر باللكنة الفارسية

المنصورية : نسبة الى نهر المنصوري الذي تقع عليه والمنسوب الى منصور بيك الونداوي

السعدية : نسبة الى حدوث معركة فيها للمسلمين بقيادة سعد بن ابي وقاص او احد نوابه

قزلر بات: الاسم الاخر للسعدية وهو تركي ويعني بنات الغزل اوالتكية الحمراء باختلاف الترجمة

صلاح الدين : نسبة الى القائد صلاح الدين الايوبي الذي ولد على ارضها

تكريت : باللغة الاكدية تعني القلعة الحصينة ,بالفارسية المرأة ذات الثدي الواحد

طوز خورماتو : بالتركية مدينة التمر والتوت والملح (ارجح ),بالكردية تعني القلعة

امرلي :تركية وتعني الامرية

سليمان بيك : نسبة الى سليمان بيك شيخ عشيرة البوحسين التي سكنت في الطوز

بسطاملي : نسبة الى احد افخاذ عشيرة البياوت التركمانية في الطوز

بيجي : سميت بذلك لانبعاج نهر دجلة عندها

حمرين : نسبة لاحمرار التربة في بعض اجزاء هذه السلسلة الجبلية

الفتحة : نسبة لانفتاح جبال حمرين عندها

العلم :من الراية او من طلب العلم ..الخرجة وهو الاسم الاخر للعلم قيل انه من خرجة النهر اذ كان تهر دجلة يقسمها الى قسمين ثم انحرف نحو الغرب جهة تكريت ( ارجح ) او من الخراج حيث كان يجمع فيها الخراج ايام العباسيين

الصينية : سميت بذلك بسبب سكة قطار دائرية انشأها الانكليز فيها

الشرقاط : اصلها اشور كات وتعني بوابة اشور

مخمور : بالكردية محل الطيور,اشورية البساط الملون (ارجح) ,ارامية وتعني النار المباركة

سامراء :اصلها سر من رأى اوساء من رأى ,سومرية من سومارتا ارض الفخار (ارجح ) ,ارامية من سام راه ا ي مدينة سام بن نوح

الدور : بالاشورية تعني القلعة

العوجة : سميت بذلك لاعوجاج الارض المحاذية لنهر دجلة فيها

المعتصم : نسبة الى الخليفة العباسي المعتصم بالله

الاسحاقي :نسبة الى اسحاق بن ابراهيم الخزاعي قائد شرطة الخليفة المعتصم بالله والذي اشرف على انشاء نهر الاسحاقي بعدما كان مندرسا

بلد : و تعني المدينة

الضلوعية : من الضلوع لأن نهر دجلة يحيطها على شكل اضلع من الجنوب والشرق والغرب

بيشكان : وتعني رأس النبع

يثرب : في لغة العرب تعني اللوم والعتب ,الجو السيء

الحاتمية : نسبة الى الشيخ حاتم هذال التميمي

الدجيل : صيغة تصغير من دجلة وتعني النهر عالي الضفتين او هي فارسية وتعني السهم لسرعة جريانه

الطارمية : اصلها تركي وتعني الارض التي تنتج مئة طغار لكل طغار من البذور

المشاهدة : نسبة الى عشيرة المشاهدة التي تسكنها

بغداد : فارسية وتعني بستان العطايا ,هبة الشيطان (باختلاف الترجمة) (ارجح ) ,سومرية وتعني قلعة الصقر

الكرخ : ارامية وتعني الارض الفسيحة المحمية

الرصافة : من الرض المرصوفة

السعدون :نسبة الى عبد المحسن السعدون رئيس الوزراء العراقي المتوفي عام 1929

الكرادة :نسبة الى الة سقي زراعية وهي الكرد وجمعها كرود (ارجح ) او قد تكون فارسية من كرد وتعني السوق

المنصور : نسبة الى بانيها وهو ابو جعفر المنصور

السنك : اصلها تركي وتعني الذباب لكثرة الذباب فيها

الفضل : نسبة الى قبر السهل بن فضل الشافعي المدفون فيها

الدورة : نسبة لدوران نهر دجلة حولها من ثلاث جهات

البياع : نسبة لمالكها السابق علي البياع

زيونة : نسبة الى اسم اول امراة سكنتها او الى جمالها أي صيغة تصغير من زينة

الصليخ : وهو نصف البئر المحفور على جانب دجلة

الكسرة : نسبة الى الكسرة التي حدثت في سدتها اثناء فيضان بغداد عام 1925

الوزيرية : سميت بذلك نسبة لمالكها وهو وزير في عهد الولاة المماليك في القرن التاسع عشر

السبع ابكار : نسبة الى سبع بكرات او كرود ترفع الماء من النهر الى البساتين

الصرافية : نسبة الى مالكها السابق وهو صراف

الغزالية : نسبة للمكان الذي كانت تصطاد به الغزلان في العصر العثماني

الصدر : نسبة الى محمد محمد صادق الصدر ,سميت ايظا بالثورة نسبة لثورة عام 1958 ,ومدينة صدام نسبة لصدام حسين الرئيس السابق للعراق

البتاوين : جمع بتاوي وهم مجموعة مزارعين هاجروا من قرية البت قرب النهروان

الجعيفر : نسبة الى عشيرة الجعافرة التي نزلت فيها

الجادرية :نسبة الى مالكيها الاصليين من ال جادر

الصدرية : نسبة الى الشيخ صدر الدين بن ابراهيم الشافعي المدفون فيها

الزعفرانية : نسبة الى نبات الزعفران الذي كان يزرع فيها في العصر العباسي

الرستمية : نسبة الى مالكها رستم اغا وهو من المماليك

التاجي :سميت بذلك من الحرفين الانكليزيين( تي _جي) لاختصار عبارة مفصل الاستدارة بالانكليزية

العطيفية : نسبة الى السيد عطيفة بن رضاء الدين الحسني

الشالجية : نسبة ال شالجي موسى من الاسر التجارية في بغداد

الوشاش : نسبة الى نهر الوشاش الذي يمر فيها ونسبة الى صوت هدير الماء فيه

الحارثية : نسبة الى بقايا قرية حارث العباسية والحارث لغة تعني المزارع او الاسد

الشواكة : نسبة الى جامعي الشوك المستخدم للوقود في القرن التاسع عشر

المربعة : لوقوعها في تقاطع شارعين

الثعالبة : لكثرة الثعالب فيها سابقا

الباب الشرقي : نسبة الى احد ابواب مدينة بغداد القديمة والذي هدم عام 1937

بوب الشام : نسبة الى باب الشام احدى ابواب المدينة المدورة ايام المنصور

العيوضية : والاصح الايلوازية نسبة الى بساتين كان يملكها رجل يدعى ايلواز اواخر العصر العباسي

راغبة خاتون : نسبة الى امرأة عاشت اواخر العصر العثماني

هيبة خاتون : نسبة الى امرأة عاشت في الاعظمية ودفنت فيها عام 1919

باب الشيخ : نسبة الى الشيخ عبد القادر الكيلاني

كمب سارة : نسبة الى فتاة بغدادية ارمنية ولدت عام 1834

البارودية : لأنها استخدمت سابقا كمخزن للبارود

الاورفلية : نسبة الى عائلة الاورفلي وهم من السريان الذين كانوا يسكنونها

الدباش : نسبة الى ابراهيم الدباش احد اعيان المنطقة

ابو نواس : نسبة الى الشاعر ابو نواس الذي ظهر في العصر العباسي

الرضوانية : نسبة الى رجل اسمه رضوان يقال انه سكنها ايام العباسيين

ابو اقلام : نسبة الى الحاج عبد الغني درويش مالكها السابق والذي اشترى صفقة اقلام كبيرة

العامرية : نسبة الى عشيرة البو عامر

الكاظمية : نسبة الى الامام موسى الكاظم عليه السلام المدفون فيها

الاعظمية : نسبة الى الامام ابو حنيفة النعمان المدفون فيها

السفينة: نسبة لسفينة تجارية نهرية كانت ترسو كل ثلاث اشهر ليتاجر معها اهل الاعظمية

الراشدية :نسبة الى ساكنيها من عشيرة الرواشد السواكن وهي عشيرة زبيدية

الشورجة : يهودية الاصل وتعني دهن السمسم او الماء المالح (باختلاف الترجمة )

هور رجب كنسبة الى شخص اسمه رجب الدليمي وهو اول من جلب المشحوف الى هذه المنطقة

القشلة : كلمة تركية تعني السراي او الثكنة العسكرية

المحمودية : نسبة الى الوالي العثماني محمود باشا الذي انشئها عام 1609

اللطيفية : نسبة الى لطيف ابن محمود باشا باني مدينة المحمودية وبنى اللطيفية واسماها تيمنا بولده لطيف

اليوسفية : نسبة ليوسف ابن محمود باشا الوالي العثماني

شيشبار: بالتركي تعني النهر السادس

الانبار : كلمة عربية تعني المخزن للاسلحة وكذلك للحبوب

الفلوجة : سميت بذلك لانفلاج وانخفاض الارض فيها او لان نهر الفرات يفلجها أي يقسمها الى قسمين

خان ضاري : نسبة الى الشيخ ضاري الحمود الذي قتل العقيد الانكليزي لجمن حاكم الانبار ابان ثورة العشرين

الرمادي : بناها الوالي مدحت باشا واصل اسمها من لون الارض او من نوع من الذئاب

كبيسة :نسبة الى كبس التمور الذي يكثر فيها ( ارجح ) اوالى قبيلة كبسة القحطانية

هيت : اشورية وتعني القار

الخالدية نسبة الى وجود جامع خالد بن الوليد والذي يعتقد انه مر منها اثناء المسير الى الشام

حران : اكدية وتعني ممر القوافل

راوة : سميت بذلك لورود البدو اليها لري الماء

الوسة : نسبة الى الوس احد القادة الرومان الذين مروا بها

الصقلاوية : نسبة الى نوع من الخيول وهو الصقلاوي

الكرمة : الارض او الضفة العالية

الثرثار :اصلها كلمة ترتارا الاكدية وتعني الوفير

الكرابلة : نسبة الى عشيرة الكربولي المنسوبة الى الدليم

اجثري واج فور : نسبة الى رموز محطات ضخ النفط التي انشاها الانكليز لتصدير النفط عبر الحدود السورية

القائم : سميت بذلك لوجود برج فيها يسمى القائم الاقصى وهويمثل الحد الفاصل بين دولة الفرس والروم

عين تمر : لكثرة التمور فيها

شثاثة : الاسم الاخر لعين تمر وسميت به لان اهلها نزحوا من واحة جفت ثم سكنوها جماعات اشثاثا متفرقة او هي ارامية وتعني الرائقة الصافية(ارجح )

عانة :اسم لاحد الالهه التي عبدها الساميون ( ارجح ) او هي عربية قديمة تعني قطيع الحمر الوحشية

حديثة : بنيت في زمن الاشوريين وسميت بيرات حتى قام ابو مدلاج التميمي بتحديثها ومن هذ التحديث اخذت اسمها

الريحانة :نسبة الى نوع من الزهور العطرية

الحصوة : نسبة لطبيعة ارضها الكثيرة الحصى

النصر والسلام : تسمية اطلقت عليها عند نهاية الحرب العراقية الايرانية

الشهابي : نسبة الى عشيرة الشهابات العربية والشهاب لغة اللبن الذي ثلثاه ماء ويطلق ايظا على القمر المضيئ والنار الملتهبة

الحلابسة : نسبة لعشيرة الحلابسة الذين يسكنوها

بروانة : نسبة الى المروحة المستخدمة في الات رفع الماء للسقي كما تستخدم في السفن النهرية

البغدادي :سميت بهذا الاسم لوجود مقهى او خان البغدادي فيها ومالكه من سكنة بغداد العاصمة

الرحالية :نسبة لساكنيها واغلبهم من ممتهني كثرة الترحال

طريبيل : بالارامية طريق الله ,اسم لاحد قادة الاسكندر المقدوني

النخيب : تعني ذهاب العقل او الفساد

واسط : سميت بذلك لموقعها المتوسط بين الكوفة والبصرة وخراسان

الكوت : البناء اوالقلعة الى جانب الماء

قلعة سكر :سميت بذلك نسبة الى بانيها واسمه سكر المشلب الذي بناها على شكل قلعة او هي ارامية من كشكر

العزيزية :بناها مدحت باشا واسماها على اسم السلطان العثماني عبد العزيز خان

النعمانية : نسبة الى بانيها وهو الملك النعمان بن المنذر

المدائن :اسماها العرب هكذا لكونها مكونة من سبعة مدائن

سلمان باك : تطلق على المدائن ومعناها سلمان الطاهر حيث يقع فيها قبر الصحابي سلمان الفارسي

الاسكندرية :سميت بذلك لوفاة الاسكندر المقدوني فيها ويعتقد انه دفن فيها

الصويرة : الارض المالحة .الارض المسورة

بدرة : اصلها ارامي وتعني بيت الفلاحين

جصان : وتعني مقلع الحجارة

الموفقية :سميت بذلك لأن الخليفة العباسي الموفق بالله عسكر فيها لمدة سنتين .. الحي :نسبة الى شط الحي الذي تطل عليه

زرباطية : اناء الذهب (ارجح ) ,المدينة المعمورة

بابل : بوابة الاله (ارجح ) ,مدينة الصوف

المسيب : نسبة مقام التابعي سعيد بن المسيب

جرف الصخر : نسبة لوجود عدد من الجروف والسدود الصخرية فيها

المحاويل :مشتقة من الحول وهو الفطنة ودقة التصرف

المشروع : نسبة الى وجود نهر ومشروع المسيب الكبير والذي يمر فيها

الكفل : يعتقد بوجود قبر النبي حزقيال او ذو الكفل فيها

جبلة : نسبة لوجود عدد من التلال والمواقع الاثرية فيها

الحلة : سميت بذلك لحسن منظرها مع بساتينها فهي كالحلة

الحمزة : نسبة الى الامام الحمزة وهو احمد البحراني

المدحتية : نسبة الى مدحت باشا الوالي العثماني

النجف : وتعني الارض المرتفعة التي لا يعلوها الماء

المشخاب :نسبة الى صوت خرير الماء عند شقوق الصخور في الفرات الذي يمر فيها

القاسم : نسبة الى الامام القاسم شقيق علي الرضا المدفون فيها

الكوفة : من التكوف وهو الاجتماع او الرمال الحمراء

الحيرة : وتعني المدينة البيضاء

كربلاء : بابلية ومعناها قرب الاله ,بالعربي الرخاوة ومرقد الامام الحسين عليه السلام

الهندية نسبة الى شط الهندية الذي تقع عليه والذي انشأ من قبل الوزير اصف الدولة الهندي في عهد محمد شاه

الحر : نسبة لوجود مرقد الحر بن يزيد الرياحي فيها

طويريج :يقال انها انكليزية الاصل ومعناها طريقين للوصول

القادسية : لوجود قرية القادسية فيها حيث جرت معركة القادسية

الديوانية : بناها حمود الحمد شيخ الخزاعل وتعني دار الضيافة

عفك : سميت بذلك نسبة الى اول من سكنها وهو محمد العفاك والعفاك تعني المصارع

ابو صخير : نسبة الى النهر الذي تقع عليه

ال بدير : نسبة الى عشيرة ال بدير الزبيدية الحميرية

الشامية : نسبة الى نهر الشامية الذي يمر فيها كناية عن جهة الشام .

ذي قار :المكان الذي جرت عنده معركة ذي قار وهو نسبة الى عيون الماء العذب الموجودة فيها

الناصرية : سميت نسبة الى بانيها وهو ناصر الاشقر عام 1870

الشطرة : سميت بذلك لانشطار نهر الغراف قبل المدينة بخمس كيلومترات

الرفاعي : تنسب الى احمد الرفاعي المدفون فيها

الغراف : نسبة الى نهر الغراف الذي يغرف الماء من دجلة

سوق الشيوخ : مدينة انشئت لتكون مركزا تجاريا من قبل اتحاد مشايخ المنتفك(ارجح ),سومرية من سك مارو وتعني بلدة الحكمة

العكيكة : من عكة الدهن أي الصفيحة التي تحتويه لاشتهار سكانها ببيعه

الطار : المكان المرتفع

البطحاء : الارض المنخفضة المملوءة بالمياه

الحويزة :مصغر لحوزة واصلها من الحوز أي الاخذ او النيل واول من حازها دبيس بن عفيف الاسدي

غماس : نسبة الى شط الغماس الذي تقع عليه

ميسان :اسم لمملكة قديمة تابعة للسلوقيين وتعني بالارامية الماء الاسن او مياه المستنقعات

العمارة :اخذت اسمها من تعميرها على يد الشيخ عبد القادر شيخ بني لام (ارجح) او نسبة الى الشيخ عمارة العذاري او الى الوالي العباسي عمارة بن الحمزة

القادرية : نسبة الى بانيها واسمه عبد القادر الكلمندي ا لقائممقام العثماني للعمارة عام 1862

الصابونية : نسبة لوجود معمل لانتاج الصابون فيها

المحمودية : نسبة الى بساتين الحاج محمود طه التي انشئت عليها

المجر :نسبة لنهر المجر الذي تقع عليه ويدل على مجرى النهر وهذا النهر يتفرع من الضفة اليمنى بنهر دجلة غربي ميسان (ارجح ) , المجر لغة تعني ان يباع جنين الابل وهو في بطن امه

قلعة صالح : نسبة الى بانيها وهو القائد صالح بن سليمان النجدي

علي الغربي :نسبة الى قائد ثورة الزنج في زمن العباسيين علي بن الرزين وله مقام فيها

الجبايش : جمع جبيشة وهي الجزيرة الصناعية التي تنشأ من القصب فوق المياه

الكميت :تعني امتزاج الالوان الاسود والاحمر والابيض

المشرح :سميت بذلك لان النهرالذي تقع عليه يتشرح من نهر دجلة

الكحلاء : سميت بذلك نسبة الى امرأة مشهورة بحياكة السجاد

العزير : سميت بذلك لوجود ضريح يهودي فيها للعزيرالذي يعتقد انه شقيق ابراهيم الخليل

المثنى : نسبة الى الصحابي والقائد المثنى بن حارثة الشيباني

السماوة : الارض المستوية التي لاحجر فيها ,العلو والارتفاع

الهاشمية :بالاصل بناها الخليفة الهاشمي ابو العباس السفاح كمركز له قرب الكوفة

الرميثة : نسبة الى الرمث وهو نوع من النبات الذي يكثر فيها

نقرة السلمان هي منخفض من الارض وسلمان رجل بدوي كان يرعى غنمه ومات فيها

الوركاء : نسبة الى المعبد السومري اوروك

البصرة : بالعربي الحجارة البيضاء ( ارجح ) , بالكلدانية بوابة الصحراء

الفاو : نوع من النبات يستخرج منه صبغة حمراء , اسم لسفينة تحطمت قبالة الساحل (ارجح )

المدينة :تصغير للمدينة

الزبير : نسبة الى الصحابي الزبير بن العوام المدفون فيها

الطلحة : نسبة الى الصحابي طلحة بن عبيد الله الذي شارك في معركة الجمل وقتل فيها

العشار : سميت بذلك نسبة لنهر العشار الذي يقسمها الى قسمين والعشار نوع من النباتات المعمرة او هو من تعشير الضرائب العثمانية

القرنة : سميت بذلك لأن النهران دجلة والفرات يقترنان ويلتقيان عندها

الحمار : نسبة الى نوع من الاسماك او النبات فيها

الصفوان : سميت بذلك نسبة الى موءسسها وهو الصحابي صفوان بن عسال المرادي اليماني

المربد : وتعني المكان الذي تحبس فيه الابل اويجفف فيه التمر

المعقل : نسبة الى بانيها الصحابي معقل بن يسار

ابو الخصيب : نسبة الى نهر ابو الخصيب الذي يتفرع الى172 فرع ليسقي بساتين النخيل فيها

ام قصر : سميت بذلك لوجود قصر بناه احمد بن رزق فيها فيما سبق وكان البحارة يعرفون انهم وصلوا عندما يروه

التنومة : نوع من النبات , او هي من دمج كلمتين تل ونومة

بريهة : كلمة تركية وتعني القبعة الدائرية التي تصنع من الصوف

الابلة : وتعني نوع من السلال التي تستخدم لحمل التمور

شط العرب :نسبة الى النهر المتكون من التقاء نهري دجلة والفرات ويمر بالناحية ليصب في مياه الخليج العربي والشط لغة تعني النهر الكبير

كرمة علي : نسبة الى بانيها علي باشا افراسياب والكرمة تعني الارض او الضفة العالية

الهوير : مصغر هور وهو اراضي منخفضة مملوءة بالماء توجد جنوب العراق تسمى حاليا بناحية عز الدين سليم وهو عضو مجلس الحكم العراقي الذي استشهد بانفجار سيارة مفخخة عام 2004

الحيانية : نسبة الى محمد الحياني من عشيرة الحياني الذي عمل متصرف لواء البصرة في الستينات

النشوة : وهي النخلة التي تثمر لأول مرة

السيب : مجرى المياه , او هي فارسية وتعني رائحة التفاح

الهارثة : اصل الكلمة من الهرثة او الهرتة وتعني الارض الرخوة التي تسيل وتنجرف مع مجرى المياه

تاريخ استراليا

خريطة قديمة لأستراليا رسمها كارلوس ألارد نحو 1650م وتوضح بدقة ما عرف آنذاك باسم هولندا الجديدة.

أستراليا، تاريخ. الأستراليون الأصليون (الأبورجين)أول من عاش في أستراليا، وقد جاءوها قبل 50,000 سنة من جنوب شرقي آسيا.

وعرف الصينيون ومن بعدهم الإندونيسيون شواطئ أستراليا الشمالية قبل أن يعرفها الأوروبيون. والاعتقاد السائد اليوم هو أن البرتغاليين أول من وصل إليها من الأوروبيين، ثم جاءها بعد ذلك المكتشفون الهولنديون في أوائل القرن السابع عشر الميلادي، ثم وصلت إليها حملة البحار البريطاني جيمس كوك حيث وصلت بالتحديد إلى شواطئها الشرقية، التي ألحقها كوك ببريطانيا، بعد أن أطلق عليها اسم نيوساوث ويلز. وكانت رحلة كوك أول رحلة أوروبية موثقة بالمعلومات عنها. ثم جاءتها السفن البريطانية حاملة السجناء المنفيين ليستقروا هناك في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. وأخيرًا وصل إليها المستوطنون الجدد من أقطار كثيرة، أوروبية وغير أوروبية. وكان قدومهم ملحوظًا خلال القرن التاسع عشر الميلادي. ولقدكان استقرار كل أولئك المهاجرين على حساب الأستراليين الأصليين ـ الأبورجين، والذين عانوا الكثير من نشاط هؤلاء القادمين، حتى إن بقاءهم أصبح في خطر واضحٍ.

تلت هذه الحقبة من تاريخ أستراليا مرحلة استكشاف الأراضي الداخلية، والاستيلاء عليها بشتَّى الوسائل الشرعية وغيرها، وإنشاء المراعي، والعمل في تجارة الصوف، وازدهار تلك التجارة، حيث أصبحت أستراليا مصدرًا مهمًا للصوف، تمد به مصانع بريطانيا. ثم جاءت فترة اكتشف فيها الذهب في أستراليا، فكانت آثار ذلك الاكتشاف عظيمة، أهمها أنه أدى إلى نمو اقتصادي واضح، وساعد في إدخال الديمقراطية إلى المستعمرات الأسترالية فيما بعد. ثم تلا ذلك إنشاء الاتحاد الفيدرالي لتلك المستعمرات، وإعلانها بلدًا مستقلاً استقلالاً محدودًا عام 1901م.

حاربت أستراليا في الحربين العالميتين الأولى والثانية ـ واستبسل جنودها في معارك جاليبولي وغيرها، وتأثرت كغيرها من البلاد بأزمة العشرينيات الاقتصادية. واتخذها الأمريـكيـون قاعـدة للهجـوم على اليابان في الحرب العالمية الثانية. وتأثر اقتصادها بالحرب؛ حيث بدأت حكوماتها المختلفة بعد تلك الحرب سياسة تهدف إلى تعمير البلاد، عن طريق الهجرة، وعن طريق خطط اقتصادية أخرى.

أستراليا قبل الاستيطان الأوروبي

جيمس كوك البحار البريطاني ادعى أن أراضي ساحل أستراليا الشرقي ممتلكات بريطانية وذلك في جزيرة بوسيشن بعيدًا عن كيب يورك في 22 أغسطس 1770م.

كان الأستراليون الأصليون (الأبورجين) أول قاطني أستراليا الذين جاءوها قبل 50,000 سنة على أقل تقدير. وكان هؤلاء قومًا رحلاً، عاشوا على الصيد، وعلى جمع الطعام من الأرض أثناء ترحالهم من مكان لآخر، ولم يكن لهم قانون يحكمهم أو رؤساء، وإنما كان اتخاذ القرارات بيد الرجال المسنين منهم، ذوي الخبرة والدراية. وعرفوا نوعًا من العبادات الوثنية. كانت أعدادهم عند وصول الأوروبيين لأستراليا نحو 300,000 نسمة، موزعين بين 500 مجموعة، سموها أحيانًا قبائل.

هناك دلائل تشير إلى أن كلاً من العرب والهنود والصينيين، والإندونيسيين، كانوا على معرفة ودراية بقارة أستراليا قبل أن يعرفها الأوروبيون.

وعلى الرغم من أن البرتغاليين كانوا أول من وصل إليها، إلا أن الهولنديين كانوا أول من سجل رؤيتهم لها. فعل ذلك وليم جانسز في نحو 1606م، ثم تبعه بعض المكتشفين الأسبان، ولكن معرفة أوروبا بأستراليا ظلت مستقاة من الهولنديين؛ إذ إنهم رسموا خرائط لسواحلها الشمالية والغربية والجنوبية الغربية، ثم جاءت رحلة كوك في عام 1768م، فأوضحت الكثير من معالم القارة الأسترالية، وأبانت أن كلاً من نيوزيلندا وغينيا الجديدة منفصلتان عنها.

تأسيس أستراليا (1788 – 1850م)

وصلت إلى أستراليا أول سفينة بريطانية تحمل سجناء منفيين في عام 1788م وكانت تحت قيادة آرثر فيليب، الذي صار أول حاكم لمستعمرة نيوساوث ويلز التي أنشأها الكابتن كوك. وتتابع الحكام البريطانيون على تلك المستعمرة. وفي أثناء القرن التاسع عشر الميلادي أقيمت أربع مستعمرات جديدة في أستراليا هي: 1- فان ديمنزلاند (تسمانيا الآن) 1803م 2- مستعمرة أستراليا الغربية في عام 1829م 3- مستعمرة أستراليا الجنوبية في عام 1836م 4- مستعمرة فكتوريا في عام 1850م.

ونتج عن ذلك تدفق المستوطنين الأحرار من غير السجناء المنفيين على أستراليا، وتقلص إرسال أولئك السجناء إليها، وتلا ذلك عملية اكتشاف داخلها، فاكتُشِف الجزء الشمالي الشرقي منها، وتزايد عدد المستوطنين الأوروبيين، وأرقام السكان، وانتشرت حركة الاستيطان إلى ما بعد الحدود المسموح بها، فتوطن بعض المستوطنين الأراضي الحكومية وغيرها دون حق قانوني، وركزوا على تربية الضأن؛ الأمر الذي أدى إلى ازدهار صناعة الصوف في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر الميلادي، إذ كان الطلب عليه متزايدًا في بريطانيا، فأًصبح من صادرات المستعمرات الأسترالية الأساسية.

وكان أثر تلك الهجرة المتزايدة وَبَالاً على الأستراليين الأصليين الذين كادوا أن ينقرضوا من جَرّاء استيلاء المهاجرين عليهم وعلى أراضيهم.

السُّجناء المنفيُّون. كانت الحكومة البريطانية مدفوعـة بعدة أسباب لترحيل السجناء المنفيين إلى أستراليا؛ فأستراليا بلد بعيد لا يمكن لأولئك السجناء الهرب منه، كما أنها كانت البديل لأمريكا، وربما كانت بريطانيا مدفوعة أيضًا بالعامل التجاري، وبهدف توسيع إمبراطوريتها، خاصة بعد فقدانها لمستعمراتها الأمريكية. وقد اتبع حكام أستراليا سياستين مختلفتين تجاه أولئك السجناء، وكان لكل سياسة أنصارها، وهما: سياسة إبقاء السجناء المنفيين قوة عاملة رخيصة، تعمل في المزارع والمراعي، وسياسة تحريرهم ومنحهم الأراضي، وجعلهم مواطنين محررين. لكن سرعان ما قامت معارضة قوية في بريطانيا، وفي المستعمرات لسياسة نفي السجناء هذه، واعتبرها الكثيرون بمثابة معاقبة الجريمة بجريمة أخرى، وتزايدت المعارضة لها حتى أوقفت هذه السياسة في 1850م.

حكم المستعمرة. خضعت المستعمرات الأسترالية لنظام حكم واحد؛ إذ كان يحكم كل مستعمرة حاكم مسؤول أمام السلطات في بريطانيا. وبحلول عام 1823م منحت المستعمرات حكمًا ذاتيًا محدودًا؛ فكان لكل مستعمرة مجلس تشريعي يعينه الحاكم، ويقوم بمهمة استشارية فقط، وكانت هذه بداية التطور نحو الحكم الذاتي الكامل، خاصة عندما أيقن الجميع أن أستراليا بلد كسائر البلاد، وليست سجنًا فقط، فأنشئت مجالس تشريعية ذات سلطات محدودة وذات صلاحيات في الأمور الداخلية فقط. أمّا الشؤون الخارجية والدفاع والاقتصاد فهي خارجة عن اختصاصها. وكان محتمًا على الحكومة حماية الأستراليين الأصليين (الأبورجين) ولكنها لم تهتم بذلك، وإنما كانت تنظر إليهم نـظرة عصبية متعالية، وترى أنهم أقل مقامًا من المستوطنين البيض، وأنه لا حق لهم في الأراضي. كما كانت نظرة المستوطنين لهم هي نظرة الحكومة نفسها؛ فقد تجاهلوا وجودهم في مواطن الأراضي الرعوية التي استولوا عليها، بل إنهم كانوا يحاولون القضاء عليهم. فقد ثبت أنهم كانوا يوزعون عليهم الدقيق المسموم، والأطعمة المسمومة بهدف التخلص منهم، وذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما أقاموا لهم الكمائن لأسرهم وقتلهم.

وقـد دعت كل هذه السياسات الأستراليين الأصليين إلى مقـاومـة أولئـك المستوطنين والمهـاجرين الأوروبيين، واعتبروهم غــزاة دخــلاء ومغتصبـين لأراضيهم، ولكنها كانت مقاومة قصيرة وغير متكافئة، فسرعان ما أُنْهِيَتْ.

واستمرت الحكومة والمستوطنون في سياستهم الجائرة نحو أولئك السكان وكانوا أحيانًا يقبضون عليهم، ويرحِّلونهم إلى أماكن وجزر بعيدة. حدث ذلك في تسمانيا، حيث رُحل أهلها ووُطِّنوا في جزيرة فلندرز، فكانوا عرضة للأمراض التي أتى بها أولئك الأوروبيون والتي كانت مقاومتهم لها ضعيفة، ففتكت بهم، إلى الحد الذي كاد يؤدي إلى انقراضهم. كما كانوا في أحيان أخرى يُحصرون ويُصفون في مستوطنات لم يتعودوا على جوها وبيئتها، فماتوا من المرض، وسوء التغذية، وإدمان الخمور. وقد أدّى كل ذلك إلى خطر انقراض الأستراليين الأصليين، ويقال إنهم انقرضوا في بعض الأماكن.

نـحــو بـنـاء أمَّـــة (1850-1901م)

معسكرات التعدين مثل هذا المعسكر في باتهيرست (عام 1851م) قد انتشرت بعد اكتشاف الذهب في عام 1851م وكثر عدد المعدِّنين الذين ذهبوا إلى أستراليا من مختلف الأقطار.

حدث في الفترة من 1850 – 1901م تحول واضح في المجتمع الأسترالي، وكذلك في الاقتصاد والسياسة الأسترالية؛ فقد شهدت الفترة ظهور الشعور القومي بين الأستراليين والذي كان يتجه نحو إحداث الوحدة القومية والسياسية المتمثلة في العمل على إيجاد اتحاد فيدرالي بين المستعمرات الأسترالية. كما شهدت الفترة ظهور التكتُّلات العمالية والنقابية، وكذلك شهدت بفضل اكتشاف الذهب زيادة هائلة في السكان؛ فقد زادوا خلال عشر سنوات من 400,000 نسمة إلى 1,144,000 نسمة في 1861م وكان نحو نصف هذا العدد يعيش في مستعمرة فكتوريا، التي اكتشف فيها الذهب.

الحكم الذاتي. تَمّ في هذه الفترة تطوُّر واضح في أنظمة حكم المستعمرات؛ إذ أقيم في عام 1855م برلمان في مستعمرة فكتوريا. وفي العام التالي امتدت التجربة إلى باقي المستعمـرات. وكان البرلمــان مكونًا من مجلسين، المجلـس الأدنى، وهـو منتخب من كــل الذكــور البالغـين، والمجلس الأعلى، وهـو الـذي يتم تعيينــه من قبل الحاكم في بعض المستعمرات، وينتخبه الأغنياء في بعضها الآخر.

قوانين الأراضي ونشوء المدن. بالإضافة إلى ذلك، فقد قامت الحكومة بإصدار العديد من القوانين الإصلاحية. كانت في معظمها قوانين خاصة بالأراضي، كما بدأت بعض المدن في الظهور، كانت أُولاها سيدني التي أسست في عام 1788م، وتبعتها أخريات لعل أهمها مدينة ملبورن التي ازدهرت بفضل اكتشاف الذهب.

التعليم. كذلك بدأت الحكومة والمؤسسات الأخرى ـ دينية وغيرها ـ تهتم بأمر التعليم. وكانت مسألة التعليم الديني وغير الديني (العلماني)، تثير نقاشًا حادًا في المستعمرات؛ فاهتمت الحكومة بإنشاء مدارس للتعليم العلماني، في حين أن بعض الكنائس الكاثوليكية بدأت توسّع وتزيد من مدارسها، والتي كانت تهتم بالطبع بالتعليم الديني.

الزراعة. تطوّرت الزراعة بقطاعاتها المختلفة، بعد عام 1860م، وقطاع الرعي، وقطاع زراعة المحاصيل، فزرع القمح بكميات هائلة، ثم تواردت على أستراليا الاستثمارات من بريطانيا، فكانت الفترة بين 1860 – 1890م فترة ازدهار اقتصادي، ازدهرت فيها صناعات المواد الغذائية، ومواد البناء، والجلود، والأخشاب، وصناعة النسيج والملابس.

النمو الاقتصادي والمواصلات. كذلك طرأ تحسُّن وتوسُّع في سبل المواصلات البرية والحديدية وانفتحت بذلك آفاق جديدة للاستيطان، وتيسّر أمر نقل المحاصيل، كالقمح مثلاً. ولكن كل هذا النمو الاقتصادي توقَّف في العقد الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي، وحل محله ركود اقتصادي أثّر على الزراعة والصناعة، والنظام المصرفي وغير ذلك، فتفشَّت البطالة وساءت أحوال العمال والعمل، الأمر الذي أدى إلى ظهور الحركات العمّالية. وإلى قيام إضرابات عام 1890م الشهيرة، التي كانت تطالب بتحسين ظروف العمل والأجور… إلخ.

القومية

السكان

1788م 300,000 –

500,000 أصليون

(أبورجين)

1790م 2000 أوروبيون

1800م 5,200 أوروبيون

1810م 11,000 أوروبيون

1830م 70,000 أوروبيون

1840م 190,000 أوروبيون

1850م 405,000 أوروبيون

1860م 1,450,000 نسمة

1901م 3,373,801 نسمة

1911م 4,455,005 نسمة

1961م 10,508,186 نسمة

1966م 11,599,498 نسمة

1986م 15,602,156 نسمة

الشعــور القــومي. ظلَّت كــل مستعمـرة حتى فترة الثمانينيـات من القـرن التاسـع عشر الميلادي حريصة ومتمسكة باستقلالها. ولكن تُحسُّن سبل الاتصال ساعد على ربط المستعمرات بعضها ببعض، بحيث بــدأ سكانهـا يُحِسُّون بقوميتهم وأنهم أستراليون قبل كل شيء، غير تابعين لبريطانيا وطنهم الأول. وانعكس هـذا الإحســاس القومي في المطالبة بإيجاد نـوع من الفيدراليــة بين المستعمرات، وتطور هذا الشعور تطورًا غير مستحب؛ عندما ظهرت حركة المطالبــة بإقامـة أسترالـيا البيضـاء.

وهي السياسة التي ستكون وقفًا على نوع معين من السكان البيض.

وتمثل هذا الشعور القومي في الفنون والآداب، فأصبح الكُتَّاب والفنانون أستراليين معنىً ومغزًى، مثل الكاتب هنري لوسون ومايلز فرانكلين وبانجو باترسون وستيل ريد الذين كانت أعمالهم أسترالية خالصة موضوعًا ولغة. لكن الأستراليين لم يتخلصوا من شعورهم بالانتماء للإمبراطورية البريطانية. واستمر هذا الشعور المزدوج حتى القرن العشرين الميلادي.

الفيدرالية. بدأت الفوارق، والحواجز الجغرافية والاقتصادية بين المستعمرات تتلاشى، وبدأ الخطر الخارجي ـ خطر النشاط الألماني والفرنسي في المحيط الهادئ ـ يزيد من إحساسهم بالحاجة إلى التكتل لحماية أنفسهم. ونتج عن كل ذلك ظهور تيارين وسط الساسة الأستراليين؛ فكان هناك الموالون لبريطانيا الراغبون في توطيد العلاقة معها، كما كان هناك المنادون بالاتحاد وقطع كل علاقة مع بريطانيا.

في هذا الجو وفي 1880م نادى باركس بإقامة اتحاد فيدرالي بين المستعمرات الأسترالية، خطوة أولى نحو الوحدة. وبدأت الاجتماعات تعقد لهذا الغرض، ولمناقشة دستور فيدرالي. وبعد جهود مضنية أزالت الخلافات بين المناطق، تم صَوْغ الدستور الفيدرالي وأجيز من قبل كل المقاطعات في 1900م. وهو العام نفسه الذي رفع فيه الأمر للبرلمان البريطاني في يوليو 1900م. وأثمرت كل هذه الجهود عن كومنولث أستراليا للوجود في اليوم الأول من يناير عام 1901م.

بناء أُمَّة (1901 – 1960م)

حفل افتتاح البرلمان بوساطة دوق يورك أقيم في مبنى معرض ملبورن في مايو 1901م. وقد رسم المنظر الفنان توم روبرتس.

اجتمع البرلمان الفيدرالي الأول في 1901م وأجاز في اجتماعه ثلاث سياسات دائمة هي:

أستراليا البيضاء، التحكيم، القومية داخل إطار الإمبراطورية. كما ناقش أعضاء البرلمان السياسات الاقتصادية، واختلفوا حولها، أتكون سياسة تجارة واقتصاد حُرَّيْن أم سياسة حماية؟ وكان لكل رأي مناصروه. وقد شهد هذا البرلمان والنشاط الذي أعقبه ظهور نظام الحزبين في أستراليا.

أُستراليا البيضاء. أجاز برلمان 1901م قانون تحديد الهجرة، الذي منع عن أستراليا الهجرة الآسيوية، خاصة هجرة أهالي جزر المحيط الهادئ، وبذلك استطاعت الحكومة تحقيق مبدأ أستراليا البيضاء، وذهبت إلى أبعد من ذلك، عندما بدأت ترحِّل العمال الوافدين من جزر المحيط الهادئ إلى مواطنهم، وأخذت تشجِّع أصحاب المزارع لكي يستخدموا العمال البيض، وذلك بتقديم إعانة مالية لكل مزارع يلتزم بهذه السياسة. كما أصدرت الحكومة الفيدرالية قو انين جنسية صارمة، واهتم البرلمان بدور وسلطات محكمة التحكيم الفيدرالية، واختلف أعضاؤه حول مسألة إدخال الخدمة العسكرية الإجبارية للعمل فيما وراء البحار.

السياسة الخارجية والدفاع. ظلت سياسة أستراليا الخارجية، رغم مظاهر الاستقلال، وقيام الأحزاب، والبرلمان، تحت هيمنة الحكومة البريطانية في لندن، والتي كانت تُصدر كل القرارات السياسية دون الرجوع إلى برلمان أستراليا، أو مشورة حكومتها. وقد بقيت هذه الهيمنة البريطانية بالرغم من عدم رضاء الأستراليين عنها. أما من حيث الدفاع فقد كانت أستراليا مستقلة نوعًا ما، وبخاصة حين صُرِفت أنظار بريطانيا نحو أوروبا. لذا كان هناك جيش أسترالي ولكنه كان صغير الحجم، يعتمد على التجنيد الإلزامي.

أستراليا بين الحربين العالميتين(1918-1939م)

السياسة والمجتمع. ظهر بعد الحرب العالمية الأولى، وفي فترة العشرينيات من القرن العشرين حزبان جديدان في أستراليا، هما حزب الوطن، بقيادة إيرل بيج، والحزب القومي. وكذلك ظهر الحزب الشيوعي ولكن كان حزبًا صغيرًا غير ذي بال. وكان على الحكومة آنذاك الاهتمام بأمر الجنود العائدين من ميادين الحرب، وذلك بمنحهم ضمانات اجتماعية، ومساعدتهم على الاستقرار بكفالة سبل العيش لهم، وإعادتهم إلى كنف الحياة المستقرة.

وكان عليها إلى جانب ذلك معالجة وباء الانفلونزا الذي تفشى في البلاد، وأحدث ضحايا فاقوا ضحايا الحرب، وكذلك كان على الحكومة معالجة أمر الهجرة، فقد دخل البلاد بين عامي 1921 – 1930م نحو 300,000 مهاجر، معظمهم من بريطانيا، فضلتهم الحكومة على غيرهم من المهاجرين، وعملت على مساعدتهم على الاستقرار والعمل في الأراضي الزراعية والرعوية.

الاقتصاد. بدأ الاقتصاد الأسترالي في النمو في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وكانت سياسة الدولة الاقتصادية تقوم على ثلاثة أسس هي: 1- اليد العاملة، 2- رأس المال، 3- الأسواق، بالإضافة إلى توفير الحماية للصناعة والزراعة، والعمل على دعمهما. ولكن الوضع الاقتصادي في نهاية العشرينيات من القرن العشرين الميلادي بدأ في الركود مرة أخرى، وتأثر الاقتصاد بالأزمة الاقتصادية العالمية عام 1929م، فزادت البطالة، وانخفضت أسعار المنتجات الزراعية، وكذلك الحال في المجال الصناعي، ولم تَسْتَعِد البلاد قوتها إلا في عام 1933م.

الـحــرب العـالمـية الثانـية (1939-1945م) وما بعدها

حاربت القوات الأسترالية إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الثانية؛ في معارك شمالي إفريقيا 1941م، والجبهة اليونانية. ولكن بدخول اليابان الحرب ازداد قلق الساسة الأستراليين، وخوفهم على بلادهم؛ فعملوا على إعادة بعض القوات الأسترالية من الجبهة لحراسة البلاد من الخطر الياباني. والواقع أن اليابان لم تكن تَوَدُّ محاربة أستراليا، وإنما كانت خطتها هي عزل أستراليا أكثر من غزوها. وقد استطاعت أستراليا بمساعدة الولايات المتحدة التي جعلت من أستراليا قاعدة للهجوم على اليابان رَدَّ الخطر الياباني.

وبحلول عام 1945م كانت أستراليا قد شهدت تغيُّرات عدة. فقد ازدهرت صناعاتها بسبب الحرب، واستمر ذلك الازدهار لمدة عشرين عامًا. وتحسنت أوضاع النساء اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وبدأ عدد السكان في الازدياد، بسبب تزايد الهجرة. ونسبة الولادة بين الأستراليين، فقد وصل أستراليا في الفترة 1947 – 1960م حوالي 853,953 مهاجرًا، وكان أثرهم عظيمًا عليها وعلى نموها الاقتصادي؛ حيث استمرت الحكومة في سياسة إعادة البناء، والتوسع الزراعي والصناعي، وكذلك كانت الحكومة تهتم في هذه الفترة اهتمامًا بالغًا بالخطر الشيوعي ـ خاصة أيام اشتداد الحرب الباردة ـ وتعمل للنفوذ الشيوعي ألف حساب، فتخشى من الحزب الشيوعي الأسترالي، وتبالغ في أهميته ودوره، وتهتم بالنقابات، وإبعاد الأثر الشيوعي عنها، وهكذا بدأت أستراليا تحس في أوائل الأربعينيات من القرن العشرين الميلادي بضرورة الخروج من عزلتها، وبإحساسها بالعالم من حولها، خاصة العالم الآسيوي. وبالعمل على استقلال سياستها الخارجية.

وقد عملت حكومة كيرتن في 1941م على تحقيق كل تلك المبادئ، ولكن خوفها من الشيوعية جعلها تعتمد أكثر فأكثر على سند الولايات المتحدة. ولعل تلك المخاوف هي التي دفعت بأستراليا للمشاركة بجنودها في الحرب الكورية، وبإرسالهم إلى الملايو، وقد ظلت الحكومات الأسترالية تتجاهل آسيا عامة، على الرغم من أن بعضها أقام علاقات تجارية وطيدة مع اليابان في فترة ما بعد الحرب.

كانت الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين الميلادي فترة سلام ورخاء واستقرار سياسي في أستراليا. وقد ظلت الخدمات الصحية والتعليمية في توسّع مستمر، وازدهرت الآداب والفنون، وبدت فيها الذاتية الأسترالية واضحة جلية.

أستراليا منذ 1960م

كان تورط أستراليا في حرب فيتنام يقابل رخاء الستينيات ويلقي بظلاله عليه، وكان هذا التَّورُّط يلقى معارضة في الأوساط الشعبية، ويشير إلى أن الحكومة الائتلافية التي اختطت سياسة التورط تلك، قد فقدت صلتها بالجماهير، الأمر الذي أدى إلى سقوطها وفوز حزب العمال في عام 1972م بعد فترة ثلاثة وعشرين عامًا قضاها في المعارضة. وتمكّن هذا الحزب من الحكم تحت قيادة زعيمه ويتلام غو حتى عام 1975م، حيث أزيح عن الحكم، بسبب معارضة مجلس الشيوخ له، وبسبب المشاكل الاقتصادية التي واجهته والمتمثلة أساسًا في ارتفاع أسعار النفط. وقد استمرت هذه المشاكل وأدت إلى تعاقب الحكومات الائتلافية والعمالية على كرسي الحكم فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين الميلادي.

تغيرات اجتماعية. شهد المجتمع الأسترالي تحولات اجتماعية واضحة في هذه الفترة، انعكست في أزياء شبابه، وفي ثقافتهم، وفي نسائه ومطالبتهن بالأجر العادل، وكذلك في صحوة السكان الأصليين كذلك ومطالبتهم بالأجر العادل، وبحقهم في التصويت، الأمر الذي أدَّى إلى شعور الناس بهم لأول مرة. وقد كانت هناك أسباب عدة لتلك التحوُّلات والتغيُّرات الاجتماعية أهمها:1- التقنية، 2- حرب فيتنام. فالتقنية أنهت عزلة البلاد، وربطتها بما كان يجري في العالم من آراء واتجاهات ومشاكل، والحرب الفيتنامية جعلت الكثير من الأستراليين يتساءلون عن جدوى الحرب، وعن مجتمعهم ككل، ويدركون أن خوفهم من الشيوعية، وسياستهم الموالية للسياسة الأمريكية، هي التي أدخلتهم حرب فيتنام، وهي حرب لا مصلحة لهم فيها، ولا غرو إذ بدأت المعارضة لتلك الحرب تزداد بعد عام 1966م؛ فبدأت حركة الرفض في أوساط الشباب للتجنيد والاشتراك في الحرب، وتفاقمت المظاهرات والاحتجاجات في عامي 1970 و1971م وبدأ بعضهم يتساءل عن جدوى التحالف مع أمريكا.

مظاهرة في مدينة ملبورن في السبعينيات ضد اشتراك أستراليا في حرب فيتنام.

حرب فيتنام. كانت حرب فيتنام إحدى المسائل المهمة في انتخابات عام 1972م، وكذلك كان دور البناء والتعليم موضوعين آخرين في تلك الانتخابات، التي فازت فيها حكومة ويتلام العمالية. فقامت في أيامها الأولى بإنهاء التجنيد الإلزامي (الإجباري)، وبسحب الجنود من فيتنام، والاعتراف بالصين الشعبية. كما قامت في المجال الخارجي بإنشاء علاقات اقتصادية وثقافية مع دول آسيا البيضاء، وبدأت إصلاحات داخلية في التعليم، واهتمت بحقوق الأستراليين الأصليين ومنحت النساء حقهن في الأجر العادل. ولكن معارضة مجلس الشيوخ لتلك الحكومة، وعدم خبرة وزرائها، وبعض المشاكل الاقتصادية أدّت إلى سقوطها؛ وذلك عندما أدت معارضة الشيوخ لسياستها إلى حل المجلسين: النواب والشيوخ، وإجراء انتخابات جديدة، أتت بحكومة ائتلافية تحت زعامة فريزر، تابعت سياسات سابقتها، ولكن المشاكل الاقتصادية والركود الاقتصادي، ومشاكلها مع النقابات، وتَفَشِّي البطالة، كانت كلها تحد من فاعليتها.

شهدت فترة الثمانينيات مجيء حكومة العمال بقيادة زعيم الحزب بوب هوك وقد اتّسمت سياستها بالمحافظة؛ فحاولت إنعاش الاقتصاد، وذلك عن طريق تعويم الدولار الأسترالي، وتخفيض قيمة الفائدة، وتحديد الأجور، وإصلاح النظام المصرفي، ولكن الأمور الاقتصادية ازدادت سوءًا باستمرار تدهور الدولار الأسترالي، وتزايد عجز الميزان التجاري، كذلك شهدت هذه الفترة زيادة مطردة في أعداد المهاجرين القادمين من جنوبي أوروبا وآسيا، وإن بقي معظم المهاجرين من إنجلترا، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية صارت هي الشريك التجاري الأقوى لأستراليا بدلاً من أوروبا، وكذلك ازدادت التجارة مع اليابان بصفة ملحوظة. ورغم كل ذلك بقيت أستراليا دولة أوروبية في محيط جغرافي آسيوي أطلسي، كما أنها ظلت مدركة لموقعها الجغرافي أكثر من ذي قبل، وبدأت تحاول إيجاد دور مستقل لها في المحيط العالمي. وفي الانتخابات التي أجريت في أعوام 1996م و1998م و 2001م، فاز الائتلاف المكون من الحزب الوطني والحزب الليبرالي وأصبح جون هوارد زعيم الحزب الليبرالي رئيسًا للوزراء. دعا كثير من الأستراليين خلال تسعينيات القرن الماضي إلى ضرورة تحول بلادهم من تبعية التاج البريطاني إلى النظام الجمهوري الرئاسي. وفي عام 1998م، صدر مرسوم دستوري قضى بتحول أستراليا إلى جمهورية بحلول الأول من يناير 2001م.وفي عام 1999م، تم إجراء استفتاء شعبي للموافقة على صيغة المرسوم إلا أن الشعب الأسترالي اختار ان تكون بلادهم تابعة للتاج البريطاني.

أستراليا ( حضارة )

أستراليا الدولة الوحيدة التي تشغل قارة بأكملها، وهي أصغر قارات العالم، إذ تبلغ مساحتها نحو 7,7 مليون كم² تقريبًا؛ أو مايعادل 5% من مساحة اليابسة. تقع أستراليا بين المحيطين الهادئ الجنوبي والهندي، وذلك على بعد 3,000كم من جنوب شرقي آسيا.

وتُعد جزيرة تسمانيا، التي تبعد نحو 209كم عن أستراليا، جزءاً من القارة الأسترالية، حيث كانت متصلة بأستراليا حتى ماقبل 12,000 سنة، ثم فُصلت عنها بسبب ارتفاع مستوى مياه المحيط.

السطح والمناخ

خريطة أستراليا

على الرغم من أن أستراليا يغلب عليها طابع الأراضي السهلية (90% من مساحة القارة)، إلا أنها يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقاليم طبيعية على النحو التالي:

المرتفعات الشرقية أخصب مناطق أستراليا، وتمتد في حزام ضيق على طول الساحل الشرقي للبلاد، من شمالي كوينزلاند إلى جنوبي تسمانيا.

المرتفعات الشرقية. يضم هذا الإقليم أعلى مناطق أستراليا، ويمتد شرقيها من شبه جزيرة كيب يورك حتى الساحل الجنوبي لتسمانيا، ويُطلق أحيانًا على المرتفعات الشرقية الجبال العظمى الفاصلة؛ لأنها تشكل خط تقسيم مياه الأنهار، فالأنهار التي تجري إلى الشرق تصب في المحيط، والأنهار التي تتجه غرباً تنتهي إلي المناطق المنخفضة الوسطى. ومهما يكن الأمر، فإن المرتفعات الشرقية ليست سلسلة جبلية واحدة، وإنما هي سلاسل وهضاب مرتفعة تتخللها ممرات وتلال.

الأراضي الوسطى المنخفضة. إقليم الأراضي الوسطى المنخفضة أراض منبسطة في معظمها، تجري فيه بعض الأنهار عند سقوط الأمطار الغزيرة، والأمطار ليست منتظمة، إلا في الأجزاء الشمالية والجنوبية المحازية للسهل الساحلي والمرتفعات الشرقية، وتنتشر زراعة القمح في بعض الأجزاء الجنوبية، كما تستغل بعض المناطق المنخفضة في الرعي. وتتكون الأجزاء الوسطى الغربية من هذا الإقليم من صحراء رملية قاحلة، وتقع بحيرة أير على الحافة الجنوبية للصحراء وهي أكثر بقعة في أستراليا انخفاضاً عن سطح البحر، حيث تنخفض 16م تحت مستوى سطح البحر.

الهضبة الغربية. يغطى هذا الإقليم ثلثي أراضي أستراليا، وتغطي الصحاري الأجزاء الوسطى منه، وتتصف أجزاؤه الجنوبية والشمالية الشرقية بوجود الشجيرات والأعشاب، حيث تستغل لرعي الحيوانات، وتُعرف المنطقة الجنوبية من هذا الإقليم، والتي تمتد لمسافة 640كم باسم سهل نولاربور وتعني المنطقة الخالية من الأشجار؛ لأنها تكاد تخلو تمامًا من الأشجار.

أهم مظاهر السطح في أستراليا

الجليد يغطي قمة جبل كوسيياسكو وغيرها من القمم في جبال الألب الأسترالية. ويزور هذه المنطقة كثير من محبي التزلج على الجليد.

الجبال. تمثل جبال الألب الأسترالية الواقعة في أقصى جنوبي المرتفعات الشرقية أعلى جبال أستراليا، وتتكون من مجموعة من السلاسل الجبلية، وأعلى قممها كوسيياسكو التي ترتفع 2,228م فوق سطح البحر وهي بذلك أعلى قمة بأستراليا، وفي وسط أستراليا توجد جبال ماكدونل ومسغريف، وتقع صخرة آيرز إلى الجنوب من ماكدونل، وهي من الأماكن المشهورة التي يزورها السياح.

الصحاري. تغطي الصحاري ثلث القارة الأسترالية، ويوجد في أستراليا أربع صحارٍ رئيسية هي: سمبسون، وجبسون، الصحراء الرملية الكبرى، فكتوريا الكبرى. وتتكون جميع صحاري أستراليا من الرمال المتحركة، ماعدا جبسون فيغطي سطحها حجارة وحصى صغير.

الأنهار. معظم أنهار أستراليا موسمية، حيث تجري بها المياه عند سقوط الأمطار فقط، وتسقط الأمطار صيفاً شمالي أستراليا، وشتاءً في جنوبها. وأهم أنهار أستراليا الدائمة نهر موراي، وينبع من المرتفعات الشرقية ويصل طوله إلي 2,589كم، وأطول أنهار أستراليا هو نهر دارلنج، حيث يصل طوله 2,739كم وينبع من وسط المرتفعات الشرقية ويتصل بنهر موراي.

الحاجز المرجاني الكبير أكبر جرف مرجاني.

البحيرات. توجد في أستراليا بعض البحيرات ذات المياه الدائمة وهي بحيرات اصطناعية مثل: بحيرة أرجيل في أستراليا الغربية وبحيرة جوردون في تسمانيا، أما البحيرات الطبيعية الأسترالية فهي جافة في معظم أشهر السنة وهي سبخات ملحية تعرف باسم بلايا وهي شائعة في أستراليا الجنوبية وأستراليا الغربية، ومن أهم هذه البحيرات الجافة في أستراليا الجنوبية بحيرة أير وبحيرة تورنز.

ومن الجدير بالذكر أن المياه الجوفية تتوافر بكثرة في أستراليا، ولكنها لا تصلح للشرب بسبب ملوحتها، ويعد الحوض الأرتوازي الكبير من أشهر أحواض المياه الجوفية الأرتوازية في أستراليا، ويشمل هذا الحوض أجزاء واسعة من شرقي أستراليا، لكن مشكلة هذا الحوض تكمن في ارتفاع نسبة الملوحة في مياهه. أما المياه الجوفية الساحلية فتقل فيها نسبة الملوحة، وتستمد بعض المدن مثل أديليد وبيرث حاجاتها المائية منها.

الحاجز المرجاني الكبير. يعد الحاجز المرجاني الكبير في أستراليا أشهر حاجز مرجاني في العالم، وهو من أهم المعالم السياحية في أستراليا. ويمتد هذا الحاجز لمسافة 2,010كم، ويتكون من أجزاء وسلاسل يصل عددها إلى 2,500، بعضها يشكل جزرًا صغيرة. ويضم هذا الحاجز نحو 400 نوع من المرجان، تختلف في أشكالها وألوانها. وتتميز المياه التي تحيط بالمناطق المرجانية بدفئها طوال العام، مما يساعد على جذب هواة السباحة والغوص.

طقس أستراليا

المناخ. تقع أستراليا جنوبي خط الاستواء، ولهذا فإن فصول السنة فيها على عكس فصول السنة في نصف الكرة الشمالي، حيث يمتد فصل الشتاء من شهر يونيو وحتى نهاية أغسطس، أما فصل الصيف فهو فصل الحرارة والجفاف ـ ويمتد من ديسمبر وحتى نهاية فبراير. وعلى الرغم من وجود أربعة فصول مناخية متميزة في جنوبي أستراليا، إلا أن شمالي أستراليا المداري يَتَّسِم بوجود فصلين مناخيين فقط؛ أحدهما رطب، والآخر جاف.

حيوانات أستراليا

الحياة النباتية والحيوانية. تتميز أستراليا بوجود حيوانات لاتوجد في القارات الأخرى مثل: الكنغر والكوالا والولَّب، ويُعد حيوان البلاتيبوس وقنفذ النمل من أغرب الحيوانات؛ لأنها ثدييات تخرج من البيض، ويوجد في أستراليا أكثر من 700 نوع من الطيور البرية؛ منها 60 نوعًا من الببغاوات، ويعيش في أستراليا أكثر من 140 نوعاً من الأفاعي معظمها سام. كما يوجد أكثر من 370 نوعًا من السحالي.

نباتات أستراليا

وينتشر في أستراليا نوعان من الأشجار، الأكاسيا والأوكالبتوس حيث يوجد مايزيد على 500 نوع من الأوكالبتوس وأكثر من 700 نوع من الأكاسيا، وتنمو أشجار النخيل في بعض أجزاء أستراليا، كما توجد آلاف من أنواع الزهور البرية.

السكان

الأماكن التي يعيش فيها السكان

يبلغ عدد سكان أستراليا نحو 19,231,000 نسمة، يعيش 80 % منهم في الربع الجنوبي الشرقي من القارة، وخصوصًا في المدن الساحلية الكبرى، ويشكل سكان أستراليا الأصليون (الأبورجين) نحو 1,5% من مجموع السكان. ويوجد بأستراليا نحو 4,75 مليون مهاجر، جاء نصفهم من الجزر البريطانية، وجاء الباقون من أوروبا، وقد تزايد عدد المهاجرين من نيوزيلندا وجنوب شرقي آسيا منذ السبعينيات من هذا القرن. وتقدر نسبة الأستراليين الذين ولدوا في الخارج بنحو 20% من السكان. ويقيم معظم السكان الأصلييين في المناطق الريفية في المقاطعة الشمالية وكوينزلاند وأستراليا الغربية، وهم أقل حظًا من السكان البيض في مجال التعليم والصحة والدخل. وقد وضعت الحكومة الأسترالية برامج متعددة لتحسين الأوضاع التي يعيش فيها السكان الأصليون.

المهاجرون الجدد يصبحون مواطنين أستراليين وذلك بعد أن يؤدوا قسم الولاء في احتفالات تنظمها إدارة الهجرة.

وتعد نسبة التحضُّر في أستراليا واحدة من أعلى النسب في دول العالم، حيث يعيش 85% من السكان في المدن التي أهمها : سيدني وملبورن وبرزبين وبيرث وأديليد وهوبارت. ويزيد عدد سكان سيدني على ثلاثة ملايين، ويزيد عدد سكان ملبورن على ثلاثة ملايين أيضًا.

ويعيش 15% من سكان أستراليا في المناطق الريفية، ويعني الريف بالنسبة للأستراليتين المناطق البعيدة أو الهامشية.

التعليم. التعليم في أستراليا إجباري في جميع المقاطعات من سن خمس أو ست سنوات إلى 15سنة، أما في تسمانيا فهو من سن ست سنوات إلى 16 سنة، وتستوعب مدارس الحكومة 75% من الطلاب، أما النسبة الباقية فتستوعبها مدارس خاصة بعضها تابع للكنيسة الكاثوليكية.

ويتلقى الطلبة الذين يعيشون في المناطق النائية تعليمهم بالمراسلة. ويوجد في أستراليا 33 جامعة، تدير الحكومة منها 30 جامعة، والجامعات الثلاث الباقية يديرها القطاع الخاص.

الدين واللغة. يكفل دستور أستراليا حرية الأديان؛ ويدين غالبية السكان بالنصرانية، ويذهب 16% فقط منهم إلى الكنيسة بانتظام، وتوجد في أستراليا أقلية مسلمة وأخرى يهودية؛ وتعد اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية لأستراليا.

الاقتصاد

التعدين في أستراليا

تعد أستراليا من الدول المتطورة اقتصاديًا حيث يعتمد اقتصادها على الزراعة والتعدين، أما في مجال الصناعة فتعتمد على رؤوس الأموال الخارجية من الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.

الصناعات الخدمية. أنشطة خدمية تقدم الخدمات ولا تنتج سلعاً. يعمل في الصناعات الخدمية نحو 75% من القوى العاملة الأسترالية و تمثل ثلثي الناتج الوطني الإجمالي للبلاد. و الناتج الوطني الأجمالي هو القيمة الإجمالية للسلع و الخدمات المنتجة في بلد من خلال سنة كاملة.

الزراعة. يعمل في الزراعة مايقرب من 5% من مجموع القوى العاملة الأسترالية، وينتجون ما يفيض على حاجة البلاد فيصدرون الفائض للخارج. وتغطي الأراضي الزراعية والرعوية نحو 65% من مساحة البلاد، ومعظم هذه الأراضي رعوية جافة. وتزرع المحاصيل الحقلية في 5% من الأراضي الزراعية، وأهم منتجات أستراليا الزراعية والرعوية؛ القمح والفواكه وقصب السكر، والأبقار والأغنام والصوف.

صناعة التعدين الأسترالية تنتج كميات كبيرة من البوكسيت والفحم الحجري والنحاس والحديد الخام والرصاص والمنجنيز والكبريت. ويقع منجم النحاس الموجود في الصورة بالقرب من كوينزلاند في تسمانيا.

التعدين. أستراليا دولة غنية بالمعادن، لكن معظم هذه المعادن تقع في مناطق جافة وبعيدة عن المدن، وتمتلك الشركات الأجنبية 50% من قيمة الصناعات التعدينية. وكانت أهم المعادن حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي النحاس والذهب والرصاص والفضة والزنك، وبعد عام 1950م اكتُشف البوكسيت والفحم الحجري والحديد والمنجنيز والنيكل والغاز الطبيعي والنفط.

الصناعة. تنتج المصانع الأسترالية المواد الغذائية والأدوات المنزلية والورق والمواد الكيميائية والأقمشة والأحذية. وتعد مقاطعتا نيوساوث ويلز وفكتوريا من أهم المقاطعات الصناعية، حيث يوجد بهما ثلثا العاملين في الصناعة الأسترالية، كما تتركز معظم المصانع في سيدني وملبورن. وبالرغم من هذا فإن أستراليا تستورد من المنتجات الصناعية أكثر مما تصدر.

الزراعة في أستراليا

الغابات وصيد الأسماك. تغطي الغابات نحو 6% من مساحة أستراليا، ويقع معظمها في المرتفعات الشرقية وعلى الساحل الشمالي الشرقي، وتعد أشجار الأوكالبتوس أكثر الأشجار انتشارًا، ويستغل خشبها في صناعة الورق والأثاث، أما الثروة السمكية فهي محدودة.

نباتات أستراليا

السياحة. تضم أستراليا معالم سياحية برية وبحرية متنوعة، ويزور أستراليا نحو مليون سائح سنويًا، وتعاني السياحة في أستراليا من بُعد المسافة عن أوروبا والولايات المتحدة وبعد المسافة بين المناطق السياحية في أستراليا نفسها.