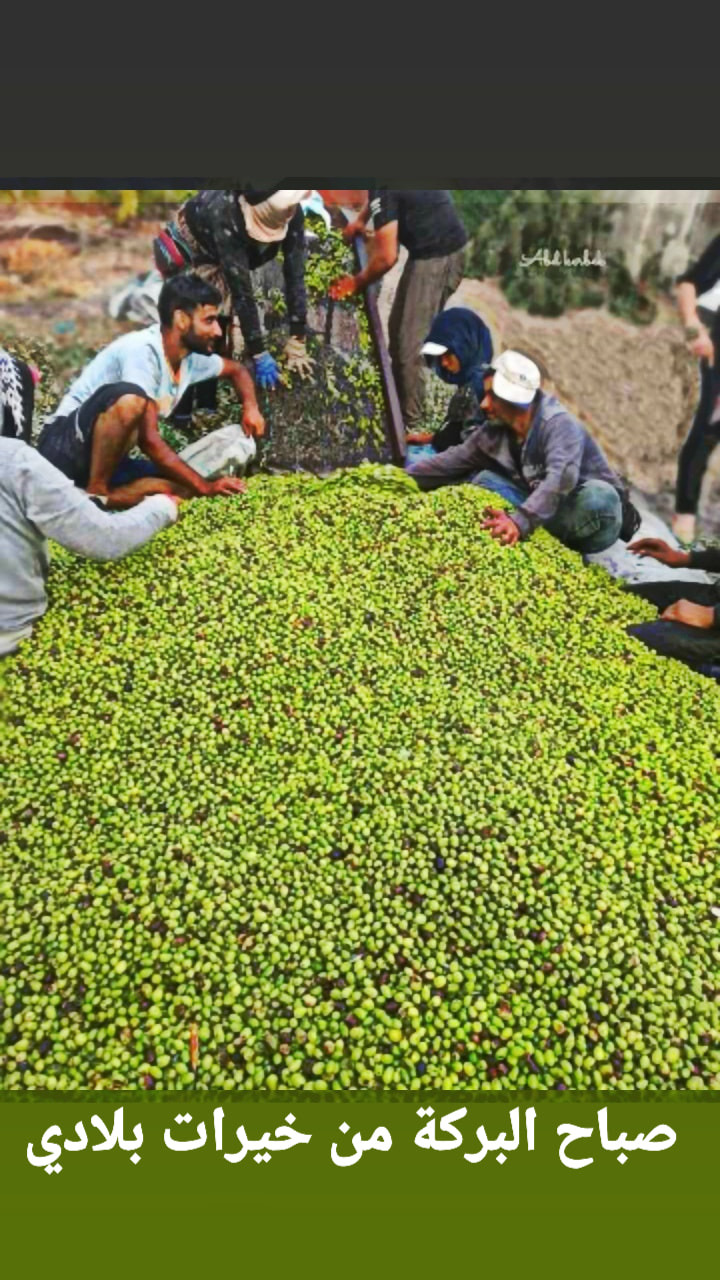

ينتشر في الأراضي الفلسطينية عدد كبير من أصناف الزيتون، التي تم اصطفاؤها وتحسينها عبر آلاف السنين، ليلائم كل صنف الغرض من زراعته؛ فبعضها يزرع بقصد استخلاص الزيت؛ في حين تزرع أنواع أخرى للتخليل وصناعة أصناف عديدة من زيتون المائدة. وتوجد أصناف ثنائية الغرض؛ فيمكن الحصول منها على نسبة عالية من الزيت، إضافة إلى حجمها ومذاقها الذي يناسب صناعة زيتون المائدة.

ومن أهم أصناف الزيتون المنتشرة في فلسطين ما يأتي:

صنف الزيتون سوري suri:

الأصل والانتشار: هذا الصنف -كما يبدو- من الأصناف المحلية، ويوجد في مختلف المناطق الجبلية والمنخفضة الدافئة. وهو يتميز بإنتاجه الوفير من الثمار، وبعلو نسبة الزيت في ثماره، كما يتميز بأن ثماره تصلح للكبيس (للتخليل)، ولاستخراج الزيت. أشجاره كبيرة الحجم، وذات شكل عريض، ونمو بطيء نسبياً. ويعتقد أن أصله من صور في لبنان.

وتوجد في فلسطين سلالات عديدة مشابهة للصنف سوري مع اختلافات في بعض الصفات. والصنف السوري من الأصناف القديمة جداً، وتوجد أيضاً في دول شمال إفريقيا وجنوب أوروبا أصناف تشبهه وتشترك معه في عدة صفات.

الإزهار: تبدأ أشجار الصنف السوري بالإزهار من النصف الثاني لشهر نيسان، وحتى أوائل أيار. وإذا تأخر الإزهار عن هذا الموعد، تبقى نسبة كبيرة من الثمار صغيرة الحجم ولا يكتمل نموها، وتسمى “بط”، وتكون بحجم حبة البازيلاء الصغيرة.

النضج: في المناطق الدافئة ينضج خلال “تشرين الأول”؛ وفي المناطق الباردة خلال تشرين الثاني، ويمكن للثمار أن تبقى على الأشجار حتى شهر كانون الثاني.

الإثمار: ظاهرة تبادل سنوات الحمل واضحة جداً في هذا الصنف، ويمكن تقليص الفرق بين السنة الجيدة والرديئة، بتقديم الخدمات الزراعية المناسبة للبستان.

كمية الإنتاج: تختلف كمية الإنتاج حسب عمر الأشجار، ونوع التربة، والخدمات الزراعية؛ ففي الأراضي البعلية، يبلغ معدل إنتاج الشجرة الواحدة 40- 50 كغم، بينما يبلغ معدل إنتاجها في الأراضي المروية إلى ما يزيد عن 80 كغم.

الثمرة: الحجم: متوسط (21-24 ملمتر طول، و13-18 ملمتر عرض)، ذات شكل مطاول مع كتف عريض بجانب العنق، وقمة رفيعة.

لون الثمار: أخضر قبل النضج؛ وأرجواني مع نقط بيضاء عند النضج.

القشرة: ناعمة ورقيقة إلى متوسطة السمك.

اللب: سميك وصلب.

نوعية الزيت: جيدة.

معدل وزن الثمرة: 2,5 – 3,5 غم.

النواة: طويلة ومستقيمة، ولها رأس مدبب، طولها 18 ملمتر؛ وعرضها 7 ملمتر؛ أما وزنها، فهو من 1 إلى 1,5غم، وتبلغ نسبة وزنها إلى وزن اللب من 1:2,5 إلى 1:4.

هناك سلالات لهذا الصنف، ذات وزن ثمار أكبر، ونسبة اللب إلى النواة فيها أكبر أيضاً. ويحتوي الصنف السوري على نسبة زيت عالية جداً في اللب 30- 40 %.

تحافظ ثمار هذا الصنف على لونها الأخضر الفاتح عند الكبيس، ويصبح طعمها جيدًا جداً؛ وعند نضجها وتمام اسودادها، في أشهر تشرين الثاني وكانون الأول، تصلح للكبيس الأسود (صناعة الزيتون الأسود).

الأمراض والحشرات: أشجار هذا الصنف تقاوم الحشرات؛ إلا أنها تصاب ببعض الأمراض، وخصوصاً مرض عين الطاووس، الذي يصيب أشجار الزيتون المزروعة في المناطق الرطبة والمنخفضة القليلة التهوية، لذلك من الضروري مكافحة هذا المرض بالرش بالمواد النحاسية أو الجهازية الموصى بها. وتقاوم ثمار الصنف السوري الإصابة بذبابة الزيتون في البداية؛ إلا أنها تصاب في نهاية الموسم بشدة.

الصنف النبالي Nabali:

الأصل والانتشار: صنف محلي ينسب إلى بلدة “بيرنبالا” في منطقة القدس، أو إلى مدينة نابلس التي كانت تسمى نيوبولس. وتنتشر العديد من السلالات التي تشبهه -كما هو الحال في الصنف السوري- في مناطق مختلفة.

والصنف النبالي يشبه الصنف السوري في عدة صفات، إلى حد أن بعض المزارعين يطلقون اسم نبالي على السوري، واسم السوري على النبالي؛ كذلك قد يطلق على الصنف النبالي اسم رومي، كما هو الحال في مناطق الخليل وقطاع غزة.؛ أما الفرق بين هذين الصنفين فهو:

1- تنضج ثمار النبالي قبل ثمار السوري؛ أي أن صنف النبالي صنف مبكر النضج.

2- ثمرة النبالي أكبر من ثمرة السوري، وشكلها كروي نسبياً، وليست منتظمة الشكل من الجحهتين.

3- لب ثمار النبالي أقل صلابة من لب ثمار السوري.

4- ثمرة النبالي ذات نواة صغيرة (17% من حجم الثمرة)، وشكلها مميز؛ أما نواة ثمرة السوري، فكبيرة (22% من حجم الثمرة).

5- نسبة الزيت في النبالي أقل من مثيلتها في السوري.

6- أوراق السوري غامقة أكثر من النبالي.

7- كمية المحصول السوري أكثر من كمية المحصول النبالي.

وفيما يلي جدول مقارنة بين الصنفين:

|

– |

سوري |

نبالي |

|

معدل وزن الثمرة بالغرامات |

2,2 |

3,3 |

|

% وزن النواة من الثمرة |

22,2 |

17 |

|

وزن اللب من وزن الثمرة % |

77,7 |

83 |

|

الزيت من لب الثمار % (وزن) |

38,8 |

33,3 |

|

الماء من لب الثمار %(وزن ) |

36,7 |

50,5 |

شجرة النبالي قوية جداً، وذات مجموع خضري عريض، وتبدأ بالإثمار التجاري في السنة الثامنة أو التاسعة، في الأراضي البعلية.

الإزهار: يبدأ في النصف الثاني من شهر نيسان، وأوائل أيار.

النضج: يكون في نهاية أيلول وبداية تشرين الأول.

الإثمار: يقل الإثمار بقلة الأمطار؛ أما الشجرة المروية الواحدة، فتعطي ما معدله 40- 80 كغم تقريبًا؛ وفي الظروف البعلية، تعطي الشجرة الواحدة 15- 30 كغم، مع أن هناك أشجار يصل إنتاجها إلى أكثر من مائة كغم في الأراضي البعلية في السنين جيدة الإنتاج.

الثمرة: ذات حجم متوسط إلى كبير (طولها 26- 28 ملمتر، وعرضها 19 – 20 ملمتر)، تشبه اللوزة الكروية المستديرة مع استطالة خفيفة غير متناسقة، طولها غير متساو من الجهتين، وشكلها كروي مدبب في طرفه وعريض في وسطه، وزن الثمرة 4- 6 غم، لونها في البداية أخضر؛ وعند النضج يتحول إلى اللون الأسود المزرق، قشرتها ناعمة وسميكة، ولبها طري وذو لون أرجواني، ويشكل 80- 85 % من وزن الثمرة.

النواة: صغيرة مستطيلة (8-19 ملمتر)، ومدببة في طرفها، وغير ملتصقة باللب؛ يتراوح وزنها من نصف غرام إلى غرام واحد، ومعدل نسبة حجم نواتها إلى حجم اللب هي 1:5.

الاستعمال: ثمارها تناسب الكبيس والعصير. والكبيس يكون في معظم الأحيان أخضر، والزيت جيد، تختلف نوعيته تبعاً للتربة والمنطقة، وكذلك الحال بالنسبة للون الزيت ولزوجته؛ فاللون يكون فاتحًا في الأراضي الخفيفة.

الأمراض والحشرات: هذا الصنف مقاوم بشكل كبير للأمراض والآفات؛ إلا أنه يصاب بمرض عين الطاووس في المناطق الملائمة لانتشار المرض، وتصاب ثماره بذبابة الزيتون بنسبة أكبر من ثمار الصنف السوري.

الصنف المليسي Mallisi:

الأصل والانتشار: صنف محلي، أطلق عليه في الماضي في منطقة الشمال اسم “زمري”. ينتشر في عدة مناطق من البلاد، ويعتبر من الأصناف التي تناسب المناطق الحارة.

الشجرة: ذات حجم متوسط، ونمو ضعيف وقائم تقريباً، وهي أقل عرضًا من النبالي والسوري. جذعها سميك. أوراقها ذات لون أخضر ضارب إلى الزرقة، صغيرة وقليلة، وهذه هي إحدى الصفات البارزة لهذا الصنف. ثمارها مفردة، وذات عنق طويل.

الإزهار: متأخر (أوائل أيار).

النضج: في شهر تشرين الثاني.

الإثمار: جيد جداً؛ إلا أن القطف مكلف، وفي بعض السنوات يكون الإنتاج عاليًا جداً. يتذبذب الإنتاج بشكل أقل وضوحًا في الأراضي الخصبة والثقيلة.

هذا الصنف لا يجود في الأراضي الخفيفة. ويتراوح معدل إنتاج الشجرة الواحدة، في ظروف الري، من 80 – 100 كغم؛ وفي ظروف البعل من 40 – 50 كغم.

الثمرة: صغيرة (طولها من 16 – 20 ملمتر، وعرضها 10 – 14 ملمتر)، مدببة من الطرفين، ولونها يكون أخضر ومنقطًا بالأبيض في البداية؛ وتصبح سوداء بشكل كامل قبل النضج. يبلغ معدل وزنها من 1,5 إلى 2 غم. قشرتها ناعمة ورقيقة، ومع ذلك فهي قاسية وغير ملتصقة باللب، واللب صلب، وذو نسبة زيت قليلة.

النواة: كبيرة بالنسبة للثمرة، وناعمة ومدببة، ورأسها ملتو قليلاً.

نسبة الزيت في اللب في هذا الصنف من 18% إلى 22 %.

يستعمل هذا الصنف لاستخراج الزيت فقط ولا يصلح للكبيس؛ إلا أن زيته جيد بسبب لونه الذهبي.

هذا الصنف من الأصول التي يطعم عليها الزيتون.

يخطئ بعض المزارعين بتسمية هذا الصنف أحيانًا باسم “صري”.

تصاب ثمار هذا الصنف، بشكل قليل، بذبابة الزيتون، كما تصاب أوراقه بمرض عين الطاووس.

الصنف البري Barri:

صنف محلي ينتشر في مناطق جبلية كثيرة من الشمال إلى الوسط (جنين، نابلس، رام الله).

وهذا الصنف يشمل عدة سلالات تختلف فيما بينها في: الشكل، المجموع الخضري، الأوراق، الجذع، والثمرة؛ وأوجه الشبه بين هذه السلالات، هو أن أشجاره صغيرة، ذات ثمار صغيرة أيضاً، وقليلة الزيت.

أشجاره صغيرة وشوكية كثيرة التفرع.

أوراق البري صغيرة مستطيلة لونها أخضر غامق في السطح العلوي، وشاحب أكثر في السطح السفلي.

فروع الصنف البري قصيرة وشوكية.

الأزهار: صغيرة وتحمل في عناقيدها، لونها أبيض إلى أصفر.

موعد الإزهار: مبكر وتحمل الأشجار كمية كبيرة من الأزهار.

النضج: يكون خلال شهر آب وأيلول؛ (حسب المنطقة).

الإثمار: متوسط ومنتظم.

الثمرة: مستديرة كروية صغيرة، ذات طرف مدبب، معدل وزنها من 1 إلى 1,5غم، يكون لونها قبل النضج أخضر فاتحًا موشحًا بنقاط حمراء خفيفة، وعند النضج تأخذ اللون البنفسجي الغامق. القشرة رقيقة وخشنة، وغير ملتصقة باللب.

اللب طري وقليل ومر، وذو لون أرجواني، وينفصل بسهولة عن النواة.

النواة: مستديرة وصغيرة ناعمة، ذات أطراف مستديرة أيضًا، وزنها 0,4.

الثمرة ذات نسبة زيت قليلة، ولا تستعمل إلا للإكثار، وإنتاج أصول للتطعيم عليها.

الصنف: قليل الإصابة بالأمراض والحشرات، أو لا يصاب في معظم الأحيان.

صنف أربكوين Arbequino أو Arbequin:

أصل هذا الصنف من إسبانيا، ينتشر في دول عديدة، مثل: جنوب أمريكا، ومراكش، وفرنسا، ويوجد في فلسطين بأعداد قليلة.

الشجرة: ذات نمو قوي، متوسطة الارتفاع، وتجود في معظم المناطق والأراضي، مقاومة للصقيع لا تتأثر بالحرارة العالية، تتحمل الجفاف، تشبه في شكلها الصنف البري.

بذور هذا الصنف ذات نسبة إنبات عالية وسريعة؛ لذلك فهو يستعمل للإكثار كأصل.

الإزهار: يزهر خلال شهر نيسان؛ وتنضج ثماره خلال شهر آب.

الإثمار: تثمر الأشجار بعد مضي سنوات قليلة على زراعتها.

إنتاج هذا الصنف عال جداً ومنتظم.

هذا الصنف ذو تلقيح ذاتي.

الثمرة: صغيرة مستديرة مع استطالة خفيفة، لبها غني بالزيت، يشكل من 80- 82% منها، وتشكل نواتها 18- 20% من حجم الثمرة.

يستعمل هذا الصنف بشكل كبير في الأرجنتين ومراكش وإسبانيا لاستخراج الزيت الذي يمتاز بلونه الفاتح وطعمه اللذيذ والحلو، ولا يحتوي على الرائحة والحرقة الموجودة في زيت الصنف السوري و الصنف النبالي. يستعمل هذا الصنف في بلادنا للإكثار كأصل عن طريق البذور؛ لأنه لا يصاب بالأمراض والحشرات.

صنف النبالي المحسن:

صنف النبالي المحسن من الأصناف المنتشرة في فلسطين، وخاصة في مناطق الخليل وبيت لحم. ويعتقد أن هذا الصنف أصله من خارج البلاد. يستخدم لإنتاج الزيت، وللكبيس. ويمتاز بنمو خضري قوي وسريع خصوصاً إذا كانت أشتاله ناتجة من عقل مجذرة. يزهر مبكراً قبل صنف النبالي البلدي؛ ما يتيح له فرصة العقْد في ظروف جوية مناسبة. يصلح للزراعة البعلية والمروية؛ لكنه يستجيب بشكل كبير للري.

تصل نسبة الزيت في هذا الصنف إلى حوالي 22% من وزن الثمرة في مرحلة النضج الكامل، عند اسوداد الثمار. وعلى الرغم من إزهاره المبكر إلا أنه يتأخر في النضج؛ ففي حال استعماله للكبيس يجب قطفه عند بداية تغير اللون من الأخضر الغامق، إلى الأخضر المصفر؛ أما في حال استعماله للزيت فيجب تأخير قطفه إلى مرحلة اسوداد الثمار الكامل؛ إذ لوحظ أن نسبة الزيت في هذا الصنف تكون منخفضة جدا حتى بداية الشهر الحادي عشر، وبعد ذلك تبدأ بالزيادة، وهذه إحدى المشاكل التي واجهت هذا الصنف؛ إذ لا يمكن تأخير قطفه في معظم البساتين نظراً لوجوده بين أصناف أخرى تنضج مبكراً كالنبالي البلدي؛ أما في المناطق التي يكون فيها موجوداً لوحده في البستان، فيمكن تأخيره إلى مرحلة النضج الكامل؛ ما قد يعرضه لمشكلة الإصابة بذبابة الزيتون؛ إذ إن هذه الحشرة تفضل هذا الصنف لكبر ثماره.

الأشجار: تعطي إنتاجا عاليًا من الثمار، يعوض نسبة الزيت المنخفضة فيه.

وبسبب انخفاض نسبة الزيت في ثمار هذا الصنف؛ فان ظاهرة تبادل الحمل ليست شديدة خصوصاً في الغراس. وفي ظروف الري يعتبر هذا الصنف ملقح جيد لأصناف الزيتون بسبب قوة حيوية حبوب اللقاح فيه.

إحدى المشاكل الأخرى التي يواجهها هذا الصنف هو إصابته بحفار الساق بشكل كبير، وكذلك ذبابة الزيتون.

الثمار: ذات حجم متوسط الى كبير حسب ظروف الزراعة (6-6 غرام)، تشبه في شكلها اللوزة؛ نظرًا لعِرض كتفها، ورأسها المعقوف.

يمتاز النبالي المحسن بقدرة تجذير عالية.

صنف بارنيع أو K18:

خلال الأجيال الماضية، اعتمدت طرق تحسين أصناف الزيتون على أمور تقليدية وشكلية، دون الاعتماد على برنامج تحسين مخطط موجه حسب أسس محددة ومعينة، وخلال الثلاثين سنه الماضية، اتضح أن معظم أصناف الزيتون الموجودة في بلادنا، غير ملائمة بدرجة كافية للزراعة المكثفة والحديثة.

بدأت زراعة الزيتون الاقتصادية والعصرية في العالم، تتنبه بشكل أكثر من ذي قبل لمشكلات كثيرة، مثل: النمو البطيء، تبادل الحمل، الإنتاج القليل والنضج غير المتجانس والمتساوي، وعدم ملاءمة بعض الأصناف للقطف الميكانيكي، وعدم الاستجابة للري، والحساسية لبعض الأمراض والحشرات.

وتمشياً مع هذا الواقع، بدأ قسم الزيتون في معهد فولكاني الإسرائيلي في أوائل الستينات بتنفيذ برنامج تحسين وانتخاب لأصناف الزيتون الموجودة، عن طريق التهجين، وفي العام 1978 أنتج أول صنف في هذا البرنامج هو الصنف المسمى (كديش) أو K12، الذي يمتاز باحتوائه على نسبة زيت قليلة جداً؛ ما يجعله مناسبًا للكبيس الأخضر لمرضى القلب والكبد؛ أما الصنف الثاني الذي أنتج ضمن هذا البرنامج، فهو ثنائي الغرض (للزيت، والكبيس)، وقد أطلق عليه اسم (بارينغ) أو K18، هذا الصنف يمتاز بإنتاجه العالي وملاءمته للزراعة الكثيفة، والقطف الميكانيكي، كما يمتاز بسرعة نمو عالية خصوصاً في فصلي الربيع والخريف. أشجار هذا الصنف ليست عريضة؛ أي أن نموها قائم ورأسي، وهذا الشكل هو الذي يميز الصنف المذكور.

يمكن إكثار هذا الصنف بواسطة العقل المجذرة، أو تطعيمه على أصول بذرية. وهو يمتاز بسهولة التجذير. والأشتال الناتجة من عقل مجذرة، أسرع في النمو من الأشتال التي طعمت على أصول بذرية، مثل: البري، والشملالي.

النضج: موعد نضج هذا الصنف هو نهاية شهر تشرين الأول في حال الري؛ ومنتصف شهر تشرين الثاني في الزراعة البعلية. وتبلغ نسبة الزيت في لب الثمار حوالي 33% في الأراضي البعلية؛ وحوالي 26% في الأراضي المروية.

تشكل نواة هذا الصنف 20% من وزن الثمرة، وهذه نسبة قليلة بالمقارنة مع غيره من الأصناف، ويصل وزنها إلى حوالي نصف غرام، ولها رأس مدبب.

الثمرة: تشبه الثمرة في شكلها، ثمرة الفستق الحلبي الخضراء. ويبلغ معدل وزنها في الزراعة البعلية 2غم؛ وفي الزراعة المروية 3-4 غم.

ولا يختلف وزن النواة في الزراعة المروية عنه في البعلية.

ونظراً لكون نموه قائمًا (بشكل عمودي)؛ فإنه يمكن تحميل الدونم الواحد بعدد من الأشتال يفوق عدد ما سواه من الأصناف في ذات وحدة المساحة، وخاصة في حال الزراعة المروية.

الإثمار: تثمر الأشجار في سن مبكرة وخصوصاً في حال الزراعة المروية.

صنف مرحابيا Merhavia:

أصل الصنف من دمشق في سوريا، زرع لأول مرة في منطقة مرحابيا بالقرب من العفولة، وقد أطلق عليه هذا الاسم نسبه للمكان الذي زرع فيه.

يجود هذا الصنف في الأراضي المروية فقط، وتوجد منه أعداد قليلة من الأشجار في الضفة الغربية.

الإثمار: يتميز هذا الصنف بمعدلات إنتاج عالية ومنتظمة، وبشكل مبكر. وتبدأ أشتاله في الإثمار عند عمر صغير (5-6) سنوات. في الأراضي المروية، يبلغ معدل إنتاج الشجرة الواحدة بعمر 10 سنوات 50 – 100 كغم، وأحياناً يصل إلى 150 كغم؛ أما في حال البعل فيكون إنتاجه قليلاً.

الشجرة: متوسطة الحجم وقوية، ذات مجموع خضري عريض كثير. فروعه طويلة ورفيعة، وأوراقه ضيقة وطويلة.

الإزهار: يزهر هذا الصنف بشكل مبكر (من أوائل نيسان إلى منتصفه).

النضج: ينضج هذا الصنف بشكل مبكر؛ ففي المناطق الحارة ينضج في بداية آب؛ وفي المناطق الأخرى في نهاية آب.

ويتميز هذا الصنف بانتظام إثماره، وضخامة كميات محصوله.

الثمرة: متوسطة الحجم في السنوات الجيدة، إلى كبيرة في السنوات قليلة الإنتاج. وتبلغ أبعاد الثمرة المتوسط الحجم (25-28×16-18ملمتر). كما يبلغ معدل وزنها 4-6غم في حالة الري؛ وفي بساتين البعل تكون أقل من ذلك.

ثمرة هذا الصنف شكلها مستطيل، جميلة وغير منتظمة ذات لون أخضر فاتح. قشرتها رقيقة وناعمة وقوية. اللب يشكل 80-82% من الثمرة، يحتوي على 6 12% زيت في حال الري؛ أما في البعل، فتصل نسبة الزيت في اللب إلى 20-22% في حال النضج الكامل؛ وفي حالة قطفه بوقت مبكر، تكون نسبة الزيت أقل من ذلك.

الاستعمال: يستعمل هذا الصنف للكبيس الأخضر؛ إلا أن الثمار الناتجة عن الكبيس ذات طعم غير جيد، بسبب قلة محتواها من الزيت؛ لذلك لا توجد زراعات جديدة منه.

يمتاز هذا الصنف بالنضج المبكر، وبسرعة تخلل كبيسه، وقابليته للتخزين لفترة طويلة.

الأمراض: يصاب هذا الصنف بحفار الساق، ومرض عين الطاووس، كما تصيب ذبابة الزيتون ثماره بشكل كبير.

الصنف النصوحي جبع رقم 1:

صنف محلي غير منتشر، مقاوم للجفاف، ويوجد منه عدد محدود من الأشجار القديمة في بعض المناطق، وخاصة منطقة جنين، وبالتحديد قرية جبع. أطلق “نصوح الطاهر” مؤلف كتاب “شجرة الزيتون” عليه هذا الاسم؛ نسبة إليه وإلى قرية جبع حيث وجد هذا الصنف لأول مرة، ويعتقد أن أصل هذا الصنف، من خارج البلاد، وبالتحديد إيطاليا التي أدخلت العديد من أصناف الزيتون والفاكهة، من خلال الرهبان الذين قدموا إلى هذه البلاد، إذ زرعوها في الأديرة، ومنها انتشرت إلى أماكن أخرى. وهو يشبه الصنف الفرنسي (بيثولين).

الشجرة: مجموعها الخضري كثيف؛ قويه متدلية الساق؛ فروعها الرئيسية مضلعة؛ لون جذعها رمادي داكن؛ أغصانها متدلية كثيرة العقد، لونها رمادي فاتح.

الأوراق: يتراوح طولها بين 4-5 سم، بيضاوية رفيعة، عرضها من 1- 1,5 سم، تنتهي برأس مدبب قصير، سطحها العلوي أخضر داكن؛ والسطح السفلي رمادي مائل للبياض، عروقها غير واضحة، عنقها قصير يبلغ طوله 1,5 – 3 سم، متوسطة السمك.

الثمار: الحمل في هذا الصنف شبه منتظم؛ تكون ثماره فردية أو متجمعة في عناقيد (2 -3 حبات)، تشبه حلمة الماعز، تنتهي بطرف رفيع قليل الانحناء والتدبب، لون الثمرة أخضر، يتحول إلى بنفسجي ثم إلى أسود موشح بالبنفسجي عند تمام النضج، يبلغ طول الثمرة حوالي 2,5 سم وعرضها 1,5 سم تقريباً؛ أما وزنها فيتراوح بين 2,5 و3,5 غم، قشرتها رقيقة ولبها غزير.

النواة: تنتهي بإبرة حادة وقصيرة، يتراوح طولها من 1,5 – 2 سم؛ وعرضها.,5 سم تقريباً؛ أي طويلة ورفيعة، يستمر نضج ثمار هذا الصنف من أواخر تشرين الأول، وحتى منتصف تشرين الثاني.

الاستعمال: يستعمل هذا الصنف لإنتاج الزيت بشكل رئيسي، ويستخدم أيضاً للكبيس. تشكل نسبة الزيت في الثمرة 25 – 30 %.

صنف نصوحي جبع رقم 2:

أحد الأصناف غير المنتشرة بشكل واسع، يعتقد أن أصله من خارج البلاد، تم وصفه لأول مرة من قبل نصوح الطاهر في كتابه شجرة الزيتون في العام 1943.

الشجرة: متوسطة القوة.

الثمرة: جميلة إهليجية الشكل، تشبه الصنف الفرنسي “لوك”، حجمها كبير وطويل تنتهي برأس مدبب، طولها من 27 -35 ملمتر؛ وعرضها 15 -21 ملمتر، جانبي الثمرة غير منتظمي الشكل والانحناء، لبها سميك ولذيذ الطعم عند استعمالها في الكبيس الأخضر؛ إذ إن هذا الصنف معد للكبيس؛ لانخفاض نسبة الزيت في الثمار.

النواة: كبيرة ومنتهية بإبرة حادة.

النضج: يبدأ نضج ثمار هذا الصنف، من شهر تشرين الأول.

صنف ذكاري أو دكاري:

هذا الاسم أطلق على عدة أصناف أو سلالات في فلسطين، وكلها تتشابه في كبر حجم الحبة، وقلة محتواها من الزيت، وهي منتشرة بأعداد قليلة في بساتين الزيتون في مناطق مختلفة. وتمتاز هذه الأصناف بقوة حيوية حبوب اللقاح في الأزهار المذكرة؛ لذلك يعتقد أن زراعتها في البساتين جاءت كملحقات.

صنف الرصيصي أو الرصيعي:

هذا الاسم في الواقع ليس صنفاً بحد ذاته، إلا أنه يطلق على أصناف وسلالات النبالي التي تصلح للكبيس الأخضر، مثل النبالي المحسن.

الثمار: مستديرة وكروية، يبلغ متوسط وزنها 4,5 غرام؛ طولها 22 – 25 ملمتر؛ في حين يبلغ عرضها 20- 22 ملمتر؛ لبها متوسط السمك (6 ملمتر)، يحوي نسبة عالية من الزيت.

النواة: صغيرة، تشبه الثمرة تماماً، طولها من 12 -16 ملمتر؛ وعرضها من 8-10 ملم.

النضج: يستمر نضج ثمار هذا الصنف طيلة الفترة من أواخر تشرين الأول، وخلال تشرين الثاني؛ إذ تسْوَدّ الثمار في نهاية هذا الشهر.

الاستعمال: يصلح للكبيس الأخضر والأسود ولإستخراج الزيت، وهو فاخر الطعم والنكهة في الكبيس.

صنف سدية إلياهو Sdeh Eliyahu:

صنف محلي وجد في منطقة بيسان، تنمو أشجاره وفروعه بشكل قائم، حساس للرياح، أوراقه ضيقة وطويلة.

الإزهار: الإثمار في هذا الصنف جيد وغير منتظم. تحمل الثمار في عناقيد (3 -8 عناقيد) سهل القطف، ويتأخر إزهار هذا الصنف، كما يتأخر نضج ثماره، ويبدأ قطفه لغرض التخليل الأخضر اعتبارا من منتصف تشرين الأول؛ أما للكبيس الأسود فيكون خلال شهر كانون الثاني، ويكون لون الثمار محمرًا.

الثمرة: متوسطة الحجم، مستطيلة، ومتجانسة في شكلها؛ قشرتها ناعمة، وموشحة بنقاط بارزة، يحتوي على 20- 30 % زيت في اللب.

الاستعمال: يستعمل للكبيس الأخضر، ولإنتاج أصناف زيتون محلية جديدة.

صنف معالوت:

صنف موجود في منطقة معالوت في الجليل، ذو قوة نمو متوسطة حتى قوية، تم الحصول عليه نتيجة سلسلة تهجينات ذاتية، بدأت من شجرة صنف “أذن الأرنب”، ويعتقد أن الأصل هو من بذرة الصنف الشملالي، ذو المناعة الجزئية لمرض عين الطاووس.

الوصف: شكل أشجاره مناسب لطريقة القطف الآلي. بدئ بزراعته حديثاً في المناطق ذات الإصابة العالية بمرض عين الطاووس؛ لقدرته على مقاومة مرض عين الطاووس؛ ومن هنا تنبع أهمية زراعته في المناطق الساحلية والسهول الداخلية الرطبة، التي يتسبب فيها المرض في تساقط قوي للأوراق، ونقص شديد في الإنتاج. ويمتاز زيته بالسلاسة، يناسب المواصفات العالمية، وذو قدرة وثبات عالية. وعلى الرغم من نكهة زيته الحادة، إلا أنه مناسب للأكل الطازج، والقلي والطبخ. يشبه زيته تقريباً زيت صنف البارنيع؛ إلا أنه يميل قليلاً للمرارة، وذو نكهة حادة وواضحة.

الإزهار: الإنتاجية عالية، الثمار صغيرة (2 -2,5)، نسبة الزيت في الثمار في العصر التجاري تصل إلى 20%.

صنف أسكال:

صنف جديد نتج عن سلسلة تجارب لتحسين الأصناف أجراها معهد فولكاني منذ فترة قصيرة؛ ونتج عن تهجين بين “منزنيللو” كأب، والصنف بارنيع كأم. وهو ذو نمو خضري متوسط القوة، مخصص للزراعة على نظام الأسيجة (في أسطر). أوراقه عريضة وكبيرة بالمقارنة بأوراق الزيتون. يمتاز بمقاومته لمرض “عين الطاووس”، وبعلو نسبة الزيت في ثماره، وبسلاسة زيته الذي يجمع بين الفاكهي و المشبي، وذو قدرة ثيات عالية.

سمي بهذا الاسم نسبة إلى أحد العاملين في قسم الزيتون في المعهد المذكور (أبراهام ميسكل) المساعد للبرفيسور شمعون ليفي (خبير الزيتون الأول في العالم).

الزيتون | Olive

ما هو الزيتون

الزيتون، شجرة مباركة دائمة الخضرة، ذُكرت بالقرآن الكريم في قوله تعالى (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ)، هناك ما يقارب 2000 نوع من الزيتون المزروع في جميع أنحاء العالم، وكل منها يحتوي على المكونات الهامة التي تضيف الفائدة إلى صحتك، فلا يوجد منزل خالٍ من الزيتون أو من زيته “زيت الزيتون” فهو في متناول الجميع سواء كان زيتون أخضر أم أسود أم زيت الزيتون فجميعهم لهم فوائد متعددة، ومن فوائده:

الفائدة الغذائية للزيتون

بمضادات الأكسدة مثل فيتامين ه.

غني بالعديد من الفيتامينات الأخرى مثل فيتامين د وفيتامين ك.

كما أنه يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة (حمض الأوليك).

العديد من المعادن مثل، الحديد والكالسيوم والنحاس.

يعتبر مصدراً جيداً للألياف والمركبات الفينولية ولا يحتوي على السكر.

فالكثير منا يجهل قيمته الغذائية الغنية والفوائد الطبية والصحية التي اُستخدمت منذ آلاف السنين.

للزيتون فوائد صحية كثيرة سواء الزيتون الأخضر أو الأسود أو حتى أوراق الزيتون تمتع بنفس الخصائص إلاَ أنها غنية أكثر بمادة أوليوروبين oleuropein وهذه المادة من المركبات الفينولية التي تتمتع بخصائص كثيرة لتحسين الصحة والحماية من الأمراض المزمنة.

14 فائدة صحية للزيتون

رافع للمناعة ومضاد للأكسدة

الزيتون غني بمضادات الأكسدة، خاصة فيتامين ه وأيضاً تناول الزيتون يعمل على رفع مستويات الجلوتاثيون المعروف بأنه مضاد قوي للأكسدة بالتالي فإنه يحمي خلايا الجسم، ويقلل الالتهابات لا سيما التهابات المجاري التنفسية أو التهابات المعدة من خلال محاربة البكتيريا الضارة والدفاع عن الجسم، فيلعب الزيتون دوراً هاماً في الحفاظ على مناعة الجسم.

يساعد على تقليل الالتهابات

الزيتون وأوراق الزيتون يقللان من التهابات الجسم، من ضمنها التهاب المفاصل والنقرس والالتهابات الروماتيزمية، فبالتالي يقلل من الألم وتهيج المفاصل والعضلات، ويعود السبب في ذلك إلى مادة أوليوروبين.

محاربة أمراض القلب وتحسين عمله

الزيتون غنيّ بالدهون الأحادية غير المشبعة مثل حمض الأوليك، ومضادات الأكسدة فهي تمنع أمراض القلب مثل تصلب الشرايين، النوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

الزيتون يحتوي على المركبات الفينولية التي تعمل وتساعد على منع الجلطات الدموية التي قد تؤدي إلى احتشاء عضلة القلب أو تؤدي إلى الجلطات الدماغية.

أيضاً الألياف الموجودة في الزيتون تعزز صحة القلب عن طريق تقليل الكوليسترول الزائد في الدم.

يساعد على تنظيم ضغط الدم

يعمل الزيتون ومستخلص أوراق الزيتون على زيادة إنتاج مادة أكسيد النيتريك وهذه المادة تعمل على خفض ضغط الدم، وأيضاً تساعد على منع أكسدة النوع الضار من الكولسترول LDL بالتالي تقليل تصلب الشرايين.

يساعد على تنظيم السكر في الدم

الزيتون ومستخلص أوراق الزيتون يعمل على خفض نسبة السكر في الدم من خلال عدة آليات منها:

يعمل على تبطيء عملية هضم النشويات وتحويلها إلى السكريات البسيطة وتقليل امتصاص تلك السكريات من الأمعاء.

حماية الخلايا من عملية الأكسدة.

يساعد في تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.

يساعد في حماية الأعصاب.

الزيتون يعمل على حماية الدماغ والجهاز العصبي المركزي،بالتالي الحماية من الأمراض المزمنة المتعلقة بالأعصاب مثل :(مرض الباركنسون، الرعاش، الزهايمر).

الوقاية من السرطان

يحمي الزيتون خلايا الجسم من الأمراض المختلفة مثل السرطان من خلال وجود مادة في الزيتون تسمى الأنثوسيانين، التي ترتبط بشكل إيجابي بالوقاية من السرطان، فهي تعمل كمضادة للسموم ومضادة للالتهابات،

ولا ننسى أيضاً وجود مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من الأمراض المختلفة مثل الزهايمر والسرطان، عدا عن ذلك فإن الزيتون ومستخلص أوراق الزيتون يعمل من خلال آليات مختلفة للحماية من السرطان من أهمها:

تساعد على منع الالتهاب إذ يعتبر الالتهاب محفز لنمو السرطان.

يعمل الزيتون بشكل خاص على سرطان الثدي من خلال تقليل قدرة الخلايا الخبيثة للاستجابة لهرمون الأستروجين وهو الهرمون الأنثوي الذي تعتمد عليه العديد من خلايا سرطان الثدي من أجل بقائها.

تثبيط بعض الإنزيمات الخاصة التي تحتاجها الخلايا السرطانية لغزو الخلايا السليمة.

الوقاية من هشاشة العظام

الزيتون غني بالكالسيوم وفيتامين دال وكلاهما لهم دور أساسي في المحافظة على قوة العظام والحماية من هشاشة العظام.

أضف كمية جيدة من الزيتون أو زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي إذا كنت عرضة لخطر الإصابة بهشاشة العظام.

مساعد في عملية الهضم

يعتبر الزيتون مصدراً للألياف الغذائية وهو بديل للفاكهة والخضار،إذ أنه يوفر ما يقارب 20٪ من الاحتياجات اليومية للألياف في كوب واحد من الزيتون، فكلما زادت الألياف كلما تحسن أداء الجهاز الهضمي، وليس هذا فحسب فالألياف تساعد على أن تشعر بالشبع بالتالي فإن الهرمون المسؤول عن الجوع والذي يسمى (جريلين) لن يتم إطلاقه وبالتالي يمكن التحكم في تناول الطعام.

يساعد في إنقاص الوزن

من خلال تناول 10 حبات من الزيتون فقط قبل الوجبة، يمكنك تقليل شهيتك بنسبة تصل إلى 20٪، وذلك لأن الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في الزيتون تبطئ عملية الهضم وكما ذكرنا سابقاَ لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، والزيتون أيضاً يساعد الجسم على تحفيز إنتاج مادة الأديبونيكتين، وهي عبارة عن مادة كيميائية تحرق الدهون لمدة تصل إلى خمس ساعات بعد الهضم.

الحماية ضد فقر الدم

يعتبر الزيتون مصدراً غنياً بالمعادن مثل الحديد والنحاس، إذ يعتبران مكونان أساسيان لتكوين خلايا الدم الحمراء ودون هذين المعدنين، فإن عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم سوف يتضاءل وينقص، مما يؤدي إلى فقر الدم.

يساعد في علاج الحساسية

يحتوي الزيتون على بعض المواد التي تعمل كمضادة للهستامين عن طريق تثبيط مواقع المستقبلات للأحماض الهيستامينية، والتي تسبب تفاعلات الحساسية.

إن إضافة الزيتون إلى نظامك الغذائي، قد تقلل من علامات الحساسية الموسمية، وكذلك ردود الفعل التحسسية المحددة تجاه شيء ما.

مضاد للبكتيريا

يحتوي الزيتون على العديد من المواد الكيميائية التي تعمل كمضادة للبكتيريا فتناول الكثير من الزيتون يزيد من وجود المواد الكيميائية، التي تحمي ضد الالتهابات البكتيرية في جميع أنحاء الجسم، سواء التهاباَ داخلياً أو خارجياً.