هي حديقة توجد بالجزائر العاصمة بالحامة يعود تاريخ انشائها الى سنة 1832 حديقة عريقة

تم فيها تصوير فيلم طارازان اليكم الصور الاكثر من رائعة

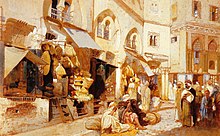

حديقة التجارب الحامة في الجزائر العاصمة، بُقعة اكتست بجمال الطبيعة وتلونت سماؤها بألوان ريش الطيور، واختلطت بحيرات الماء فيها باخضرار الأعشاب والأشجار بأنحائها المختلفة..

لترسم لنا لوحة مكتملة من البهاء وجمال الطبيعة لتكون من أجمل خمس حدائق في العالم.

حديقة التجارب الحامة، رئة الجزائر العاصمة وجوهرتها الخضراء، هذا المتحف البيولوجي الأسر المتربع على مساحة 32 هكتار

حديقة التجارب الحامة، رئة الجزائر العاصمة وجوهرتها الخضراء، هذا المتحف البيولوجي الأسر المتربع على مساحة 32 هكتار

حديقة التجارب الحامة، رئة الجزائر العاصمة وجوهرتها الخضراء..

هذا المتحف البيولوجي الأسر المتربع على مساحة 32 هكتار، جعل منها أحد أكبر الحدائق التاريخية في العالم.

مرآة تعكس جمال الطبيعة وسحر الإبداع، هي مكتبة عالمية للنباتات تعود نشأتها إلى عام 1830، تتوسط حي محمد بلوزداد بالعاصمة قبالة خليج الجزائر.

https://www.youtube.com/watch?v=1QmlySKxiHw

منذ تأسيسها كانت الحديقة أرض للتجارب العلمية، وهمزة وصل بين إفريقيا وأوربا..

حيث كان الاستعمار الفرنسي يستقدم النباتات من عديد مستعمراته الإفريقية يجري عليها التجارب بهذه الحديقة ويزرعها بها حتى تتأقلم مع المناخ المتوسطي قبل إعادة نقلها إلى أوربا.

حديقة التجارب الحامة مكونة من حديقتين رئيستين فرنسية وانجليزية

ينتظم هذا الفضاء الطبيعي النادر في حديقتين رئيستين:

واحدة على الطراز الفرنسي الكلاسيكي تطل على الواجهة البحرية للعاصمة، وتتسم بالدقة والتناظر كما تزين ممرها الرئيسي أشجار النخيل المروحي الباصقة.

فيما اتخذت الحديقة الثانية من النمط الإنجليزي طابعا لها، تاركة العنان لعشوائية الطبيعة الجذابة التي ترحل بك إلى الغابات الاستوائية.

ثلاث ممرات رئيسية

يقطع الحديقتين من الشمال إلى الجنوب ثلاث ممرات رئيسية، ممر أشجار التنين التي تجعلك تظن أن أشجاره ستطبق عليك لتشابكها الشديد فيما بينها وقربها من الأرض..

أما الممر المخصص لأشجار الشنار فتشرئب الأعناق تلقائيا لشموخها وعلوها.

وهذا خلافا عن شجر اللبخ فبمجرد ولوجه تشعر وكأن الليل بدأ يرخي سدوله في ذروة النهار نظرا لكثافة أشجاره وضخامة جذوعها وأغصانها التي تحجب أشعة الشمس.

حديقة التجارب تعكس التنوع البيولوجي في الجزائر

منذ عام 2009 أوكلت مهام جديدة لحديقة التجارب، تتمثل أبرزها في تثمين التنوع البيولوجي الجزائري والحفاظ عليه..

حيث تعد حديقة التجارب حديقة نباتية تعرض مجموعات موثقة بهدف البحث والحفظ والتربية والعرض للجمهور.

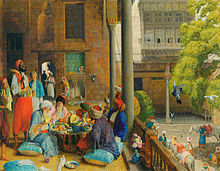

وبين تمازج النباتات القصيرة والأشجار الباصقة والمعمرة، تتموقع بالحديقة ذات الطابع الانجليزي، بحيرة بها أسماك زاهية الألوان وبمحاذاتها تماثيل تحاكي أصالة المرأة النيلية وتراث الجزائر الأصلي..

راسمة لوحة فنية غاية في الروعة أكمل تفاصيلها زقزقة العصافير وحفيف أوراق الشجر الذي ينخره نسيم الهواء العليل وخرير مياه ينبوعها دائم الجريان.

استديو طبيعي لتصوير الأفلام على غرار فيلم طرزان

خصائص هذا المكان جعله أيضا موقعا أو استديو تصوير طبيعي للأفلام التي تحتاج إلى غابات استوائية على غرار فيلم طرزان الذي تم تصوير مشاهد منه في الحديقة في أوائل القرن الماضي.

ما يربو عن ألف نوع من مختلف النباتات تنمو بهذه الجنة الخضراء، إلى جانب أشجارها المعمرة التي يناهز عمرها القرنين..

تتميز الأصناف النباتية لحديقة التجارب بكمها وأصلها ووضعيتها، منها المهددة بالانقراض أو النادرة.

فيوجد كوريزيا، كاريوتا، سيكاس ريفوليتا، الدراسينا، وغيرها والتي لابد من التجول في الحديقة لاكتشافها، حيث يوجد أمام كل شجرة معلومات تشير إلى صنفها وأصلها.

ويوجد أيضا مربع أخر مخصص للنباتات المحلية تعرض به أصنافا نباتية أخذت من الحدائق الجزائرية، لدينا كذلك نباتات طبية ونباتات مفيدة ونباتات زهرية.

وقد أسهم في هذا التنوع النباتي مناخ الحديقة المختلف عن المناطق المحيطة بها..

إذا تعرف حديقة الحامة جوا رطبا باردا شتاء، وحرا رطبا صيفا، وذلك نظرا لقربها من البحر حيث لا يفصلها عنه إلا 200 متر، مما يوفر لها الرطوبة الملائمة..

كما تقبع خلف الحديقة تلة عالية تحميها من الرياح الجنوبية، وهو ما خولها وسطا مناسبا تعيش فيه عديد الأصناف النباتية والحيوانية ذات الأصول العالمية المختلفة.

الميزة المناخية للحديقة دفعت القيمين عليها إلى إنشاء مربعات لزراعة الأزهار التجريبية والمشاتل والبيوت البلاستكية والزجاجية..

حيث تحوز حديقة التجارب على فضاء لزراعة مخبرية يقصدها الباحثون وطلبة المعاهد الزراعية.

كما أفرزت عمليات التهيئة التي طالتها قبل سنوات هياكل جديدة منها مدرسة البستنة وملاحق أخرى.

ولإضفاء الطابع البيولوجي على الحديقة:

تم إنشاء ورشة لإعادة تدوير وتحويل بقايا النباتات والأشجار التي تجمع من أرجائها لتستخدم لاحقا في شكل أسمدة ومواد عضوية تساعد النباتات على النمو.

وفي مجال دعم المحافظة على البيئة والمحيط تعززت الحديقة:

بمدرسة لتربية البيئية تعنى بتكوين وتربية الأطفال على كيفية حماية البيئة، وغرس النباتات والحفاظ عليها والاعتناء بها.

زوار حديقة التجارب يقترب من عتبة 3 ملايين زائر سنويا

وحتى يشعر زوار الحديقة بالفرحة والمتعة أكثر فأكثر..

فإن المشرفين عليها يعكفون على تنظيم احتفالات وتظاهرات في المناسبات المتعلقة بالحفاظ على البيئة..

كعيد الغابات، واليوم العالمي للتنوع البيئي، واليوم العالمي للمناطق الرطبة..

حيث تقام معارض وورشات تكوينية وترفيهية حول الكائنات الحية والأغطية النباتية الموجودة في الحديقة.

كل هذا وأكثر جعل من الحديقة مقصدا للعائلات ومحبي الطبيعة، حيث يصل عدد زوارها إلى المليوني ونصف زائر سنويا.

يقصدونها الزوار للتمتع بهوائها الذي يشرح الصدر وظلالها الوافرة ومناظرها الساحرة..

وما توفره الحديقة من خدمات للخروج من ضائقة المنزل والرتابة.

حديقة للحيوانات منها ما هو مسجل في كتاب غينيس

أما الشيء الذي لا يمكن أن يغيب عن أصدقاء الحديقة..

فهو الجناح المخصص للحيوانات والذي يضم 92 نوعا يصنعون المتعة والفرحة ويسحرون ألباب الكبار قبل الصغار، منها حيوانات مهددة بالانقراض.

وبالحديقة حيوانات عمرت أكثر بكثير مما هو معروف عن فترة عيشها:

منها التمساح الأمريكي جاكلين الذي عاش 99 عاما، وهو محنط حاليا عند مدخل الحديقة، وبجانبه ذكر الدب الذي عمره 76 سنة.

كما من حيوانات الحديقة ما هو مسجل في كتاب غينيس للأرقام القياسية، كالنسر الأمريكي الكوندور الذي عمر 118 عاما.

كل هذه المعطيات والخصائص أعطت حديقة التجارب بالحامة الأفضلية لتكون جنة الله في أرضه إذا ما تم الحفاظ على كنوزها.

حديقة التجارب الحامة، رئة الجزائر العاصمة وجوهرتها الخضراء، هذا المتحف البيولوجي الأسر المتربع على مساحة 32 هكتار

حديقة التجارب الحامة، رئة الجزائر العاصمة وجوهرتها الخضراء، هذا المتحف البيولوجي الأسر المتربع على مساحة 32 هكتار