الحافظ ابن عساكر

.

مقدمة:

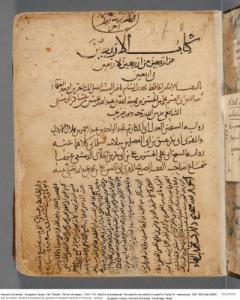

أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين ثقة الدين، ناصر السنة، ابن عساكر الدمشقي، المؤرخ الحافظ الرحالة، كان محدّث الديار الشامية ورفيق السمعاني "صاحب الأنساب" في رحلاته. هو علم من أعلام دمشق الكبار أعطاها حياته ورهن نفسه لها حتى آخر رمق لديه، وقدم لها كتابه الشهير "تاريخ دمشق". لم تشهد دمشق في تاريخها محدثاً فاق الحافظ في الحديث، ولم تعرف في تاريخها ثمانين مجلدة غير مجلداته، فيكفيها فخراً أنها أوتيت أوسع تاريخ كُتب عن مدينةٍ عربية خطه مؤلف من أعظم علمائها، مقدماً من خلاله مادة غنية لرصد الحركة الحضارية في أعرق مدينة في التاريخ جلق الشام من قرون ما قبل التاريخ إلى أيامه في أواسط القرن السادس الهجري.

مولده ونسبه:

وُلدَ الحافظ ابن عساكر في دمشق فِي المُحَرَّمِ، فِي أَوِّلِ الشَّهْر من سنة 499هـ الموافق أيلول 1105م، في بيئة علمية ساعدته على تفتح ذهنه، فأبوه الحسن هبة الله أبو محمد الشافعي كان شيخاً تقياً ورعاً محباً للعلم ومجالسة العلماء ومصاحبتهم، وأخوه الأكبر الصائن هبة الله بن الحسن كان فقيهاً ثقة بعلوم القرآن والنحو واللغة، وأخوه الأصغر الأمين محمد بن الحسن كان قاضياً صالحاً عدلاً. أما أمه فكانت دافعة له للمضي في طلب العلم فهي من عائلة علمية عريقة، فهي أم القاسم بنت أبي الفضل يحيى بن علي بن عبد العزيز القرشي، وهو بيت عربي عُرف بالعلم، وينتهي نسبه إلى بني أمية، وكان منه قضاة دمشق مدة طويلة، وكان جده لأمه وخالاه محمد وسلطان من قضاة دمشق الورعيين والفقهاء الصالحين. ومن ألقابه: ثقة الدولة وصدر الحفاظ وناصر السنة وجمال السنة والثقة، وجميعها تؤكد مكانته وعلمه وثقة العلماء والناس بحديثه وروايته. أما لقبه: "ابن عساكر" فيقول السبكي: «لا نعلم أحداً من جدوده يسمى عساكر وإنما هو اشتهر بذلك»، يقول الذهبي في السير: «فعساكر لا أدري لقب من هو من أجداده أو لعله اسم لأحدهم»، وأول من أثبت هذا اللقب ابن الجوزي، وقال : «علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم الدمشقي المعروف بابن عساكر».

نشأته في دمشق:

نشأ ابن عساكر في دمشق في بيت علم، فتولت أسرته الصغيرة تعليمه وتهذيبه فكان لها دور في تكوين معارفه وترسيخ حبه للعلم والتحقيق والتدوين، فسمع الحديث من أبيه وأخيه وهو في السادسة، وترعرع في أحضان مدارسها وحلقات الإقراء والحديث الحافلة التي كانت تعقد في مسجد بني أمية -في وقت كان أعظم مركز للعلم- وفي منارات أخرى للعلم والحديث والفقه كالمدرسة الغزالية التي كان يتردد عليها ويأخذ عن أرباب العلم الذين كانوا يدرّسون فيها فكان لكلِّ ذلك أثرٌ كبير في توجهه نحو العلم ونبوغه فيه. واستجاز له أهله كبار العلماء إبان طفولته كالأكفاني وابن قبيس، وأبي الحسن السلمي في المدرسة الشافعية الأمينيه، وإلى نصر المقدسي في الزاوية الغزالية للشافعية، وغيرهم من كبار علماء دمشق في ذلك الوقت وقرأ "تلخيص المتشابه" للخطيب البغدادي و"دلائل النبوه" للبيهقي و"موطأ مالك".

قرأ على أبي الفرج غيث بن علي الصوري تاريخ صور وجزءاً من كتاب تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي، وقرأ على عبد الكريم بن حمزة السليم كتاب الإكمال لابن ماكولا ومشتبه النسبة لعبد الغني بن سعدي، وقرأ على شيخه أبي القاسم النبيه كتاب المجالس وجواهر العلم لأحمد بن مروان الدينوري وتلخيص المتشابه للخطيب البغدادي، وقرأ على أبي محمد بن الأكفاني كتاب المغازي لموسى بن عقبة وكتاب المغازي لمحمد بن عائذ الدمشقي، وأخبار الخلفاء لابن أبي الدنيا، وغيرها.

تلك أهم المراكز التي كان الحافظ يتلقى فيها العلم في حداثته، وظلَّ كذلك حتى وفاة والده سنة 519هـ.

أثر دمشق على ابن عساكر:

نشأ ابن عساكر في دمشق في وقتٍ كانت فيه من حواضر العلم الكبرى في العالم العربي والإسلامي، وفيها قال: «هي أم الشام وأكبر مدنه وهي من الأرض المقدسة»، وقد لعبت البيئة العلمية الدمشقية في إغناء ثقافته وفكره كثيراً، ففي دمشق التي ولد فيها الحافظ ودفن فيها كانت حياة العلماء ميسورة قصدها العلماء وطلاب العلم والزائرون من كلِّ صوب، فوجدوا فيها كل أسباب الراحة؛ وتناولت أقلام المؤرخين كل شيء فيها حتى أنهارها ومتنزهاتها ومفاتنها. يفصح جهد ابن عساكر الكبير في تاريخ دمشق بجلاء عن مبلغ النشاط الفكري فيها على مرِّ القرون التي سبقته، ووصف مدارسها التي كانت تأخذ المساجد مكاناً لها لما يربو على 260 مسجداً، وكان أشهرها مدرسة الجامع الأموي الكبير الذي استوفاه شرحاً، وذكر المدارس الموقوفة للمذاهب وغير المخصصة: المدرسة الامينية للشافعية، والمدرسة المعروفة بدار طرخان للحنفية، ومدرسة الحنابلة عند قناة جيرون، والمدرسة الغزالية، والمدرسة الصادرية، ومدرسة الأمير أكز، والمدرسة المعينية، غير أن المدرسة النورية أو دار تعليم الحديث التي بناها له نور الدين سميت فيما بعد دار الحديث النورية وهي أول مدرسة أنشئت في الإسلام لتعليم الحديث وتولى التدريس فيها الحافظ ابن عساكر نفسه وابنه ثم بنو عساكر من بعدهما، وكان نور الدين يحضر حلقات تدريس له فيها ويهتم بها وكان من عادته أن يهتم بالعلم والعلماء، كما كان السلطان صلاح الدين يحضر مجلسه ودروسه أيضاً.

رحلاته:

انشغل ابن عساكر في فترة حياته الباكرة بطلب العلم فانصرفت همته إليه ولم يلهه عنه شيء، ولم يشتهر عنه أي موقف سياسي أو مشاركة عامة، الأمر الذي عزز موضوعيته العلمية وبوأه مكاناً فريداً بين المؤرخين والمحدثين، وبدأ رحلته خارج دمشق طلباً للحديث بعد وفاة والده فيمم وجهه شطر بغداد سنة 520ه/1126م، حيث كانت في مطلع القرن السادس الهجري ما تزال تحتفظ بمركزها العلمي في الحديث والفقه، فنهل من علومها ما قدر له أن ينهل وأقام فيها سنة واحدة، ثم خرج للحج عن طريق دمشق، وسمع مما لقى من العلماء بمكة والمدينة ومنى، ومن القادمين لأداء فريضة الحج، عاد بعدها إلى العراق، واستمر بقاؤه بها خمس سنوات استمع خلالها إلى الدرس في المدرسة النظامية على أبي سعد الكرماني، وأبي القاسم ابن الحصين، وأبي الحسين الدينوري، ولم يقتصر في رحلته على بغداد فحسب بل تطوف بين مدن العراق وما حولها واستمع إلى علمائها، فهبط إلى الكوفة، وصعد إلى الموصل والجزيرة وماردين، ثم عاد إلى بغداد يحدث بها، وظهر فضله وشاع ذكره. كانت رحلته هذه من أنشط رحلاته، قرأ فيها "الطبقات الكبرى" لابن سعد و"المغازي" للواقدي وسيرة ابن إسحاق و"طبقات فحول الشعر" لمحمد بن سلام الجمحي، عاد بعدها إلى دمشق سنة 525هـ/1130م ليأخذ فيها عن شيوخ آخرين، وبقي فيها إلى سنة 529هـ/1134م، رزق في أثنائها ابنه القاسم 527هـ من زوجته عائشة بنت علي الخضر أم عبدالله السلمية، ثمَّ كانت رحلته الثانية بعد وفاة أمه إلى خراسان ومدنها المهمة، وأقام في أصبهان سنة كاملة صحبة الإمام محمد الفراوي ثم فارقه إلى هراة، ومضى في رحلته ملتقياً بالعلماء والفقهاء والمحدثين والأدباء، وأخذ عن النساء كما أخذ عن الرجال. دامت رحلته الثانية أربع سنوات قاسية ومتعبة حتى 533هـ/1138م.

وذكَرَ السمعاني عبد الكريم بن أحمد رفيقه في رحلاته أنه التقى الحافظ في نيسابور 529هـ، وقد شرع حينئذٍ في كتابة تاريخه الكبير لدمشق، وذلك بشهادة السمعاني "سير الاعلام 20 / 567": «دخل نيسابور قبلي بشهر سمعت منه وسمع مني وسمعت منه معجمه وحصل لي بدمشق نسخة منه وكان قد شرع في التاريخ الكبير لدمشق».

وسمحت له هاتان الرحلتان بلقاء كبار الشيوخ وأعيان العلماء والفقهاء والمحدثين، حيث سعى في التحصيل عليهم والإفادة منهم، فحفظ وكتب الكثير، وقد التقى بأكثر من ألف وثلاثمائة شيخ ومن النساء بضع وثمانين امرأة.

يقول الذهبي في سير الأعلام: «وعدد شيوخه في معجمه ألف وثلاثمائة شيخ بالسماع، وستة وأربعون شيخا أنشدوه وعن مئتين وتسعين شيخا بالإجازة الكل في معجمه وبضع وثمانون امرأة لهن معجم صغير سمعناه».

عاد إلى دمشق وهو ابن أربع وثلاثين سنة بعد أن حقق قدراً عاليا من بناء شخصيته العلمية والفقهية، وبعد أن لقي شيوخ دمشق والعراق والحجاز والجزيرة وخراسان، وشرع يحدث، وتبدأ هنا حقبة خصبة في حياته تمتد قرابة أربعين عاماً انصرف فيها إلى الجمع والتصنيف والرواية والتأليف والمطالعة والتسميع. أعرض عن طلب المناصب وتحصيل الديار والأملاك، فسار ذكره واشتُهِرَ أمره فرحل إليه الطلبة، وانتهت إليه الرياسة في الحفظ والإتقان وأصبح إمام المحدثين في وقته، وأصبحت مجالسه في دمشق ملتقى أهل الأدب والمعرفة.

مؤلفاته:

إذا استثنينا تاريخ دمشق فإنَّ سائر مؤلفاته في الحديث، وبعضها في الفضائل، كفضائل العشرة وأخبار الأوزاعي وفضائله، وفضل قريش، وأهل البيت والأنصار، والأشعريين، بيت المقدس، ومكة ومقام إبراهيم والمدينة وفضائل الشهور كفضل عاشوراء ومحرم وشعبان وفضل الكرام، وفضل الجهاد؛ الذي وضعه استجابة لرغبة الملك العادل نور الدين الزنكي لحث الناس على الجهاد واسترداد بيت المقدس من الصليبين، وكتاب "أربعون حديثاً عن أربعين شيخاً من أربعين مدينة"، إضافة إلى إتحاف الزائر، الاجتهاد في إقامة فرض الجهاد وهو أربعون حديثاً، الإشراف على معرفة الأطراف في الحديث أربعة مجلدات، وهو دراسة هامة وفق منهج الأطراف عند المحدثين أمالي في الحديث، تاريخ المزة.

وكتب أيضاً: معجم الصحابة ومعجم النسوان، ومعجم أسماء القرى والأمصار ومعجم

الشيوخ والنبلاء، وكشف المغطى في فضل الموطأ، وغيرها من الكتب والدراسات.

عني بجمع أحاديث معظم قرى الغوطة كالمِزَّة وكفرسوسية ودومة ومسرابا وحرستا وجوبر، وقد انتصر للأشعري ومذهبه فألف كتابه "التبيين في كذب المفتري على الإمام الأشعري"، وهذا من أكثر كتبه شأناً لأنه ذكر فيه تراجم شيوخ رآهم وسمع عنهم، وأبان رأيه فيه.

وقد نفعته صفاته العلمية والدينية على بزِّ أقرانه، وتفنن في الترجمة للناس والعرض لأخبارهم وشعرهم ونثرهم، وجمع تاريخه على شرط المحدثين بالسند والرواية. ولاشك في أن تاريخ دمشق كنز عظيم من كنوز الأجداد عجز الجماعة عن وضع مثله.

أمضى حياته في كتابة تاريخه، ولم يكتمل تأليفه وجمعه إلا بعد أن كلَّ بصره وضعف جسمه، وتكاثرت عليه الأسقام، وجاء صوت السلطان نور الدين الذي عاصره طوال عشرين عاماً (549-569هـ) مجدداً لهمته، مقوياً لعزيمته، وكان له منه الإكرام والإجلال، وبنى له دار الحديث النورية ليتفرغ فيها للدرس والكتابة وإنهاء تأليف تاريخه وجمعه، فكان هذا العمل الجبار الذي صبَّ فيه خلاصة عقول خمسة قرون من عمر الحضارة العربية.

المحتويات

- مقدمة:

- مولده ونسبه:

- نشأته في دمشق:

- أثر دمشق على ابن عساكر:

- رحلاته:

- مؤلفاته:

- منهج ابن عساكر في تاريخه:

- أهمية الكتاب:

- ومن المختصرات:

- تاريخ دمشق.. اليوم:

- وفاته:

- المراجع:

.

مقدمة:

أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين ثقة الدين، ناصر السنة، ابن عساكر الدمشقي، المؤرخ الحافظ الرحالة، كان محدّث الديار الشامية ورفيق السمعاني "صاحب الأنساب" في رحلاته. هو علم من أعلام دمشق الكبار أعطاها حياته ورهن نفسه لها حتى آخر رمق لديه، وقدم لها كتابه الشهير "تاريخ دمشق". لم تشهد دمشق في تاريخها محدثاً فاق الحافظ في الحديث، ولم تعرف في تاريخها ثمانين مجلدة غير مجلداته، فيكفيها فخراً أنها أوتيت أوسع تاريخ كُتب عن مدينةٍ عربية خطه مؤلف من أعظم علمائها، مقدماً من خلاله مادة غنية لرصد الحركة الحضارية في أعرق مدينة في التاريخ جلق الشام من قرون ما قبل التاريخ إلى أيامه في أواسط القرن السادس الهجري.

مولده ونسبه:

وُلدَ الحافظ ابن عساكر في دمشق فِي المُحَرَّمِ، فِي أَوِّلِ الشَّهْر من سنة 499هـ الموافق أيلول 1105م، في بيئة علمية ساعدته على تفتح ذهنه، فأبوه الحسن هبة الله أبو محمد الشافعي كان شيخاً تقياً ورعاً محباً للعلم ومجالسة العلماء ومصاحبتهم، وأخوه الأكبر الصائن هبة الله بن الحسن كان فقيهاً ثقة بعلوم القرآن والنحو واللغة، وأخوه الأصغر الأمين محمد بن الحسن كان قاضياً صالحاً عدلاً. أما أمه فكانت دافعة له للمضي في طلب العلم فهي من عائلة علمية عريقة، فهي أم القاسم بنت أبي الفضل يحيى بن علي بن عبد العزيز القرشي، وهو بيت عربي عُرف بالعلم، وينتهي نسبه إلى بني أمية، وكان منه قضاة دمشق مدة طويلة، وكان جده لأمه وخالاه محمد وسلطان من قضاة دمشق الورعيين والفقهاء الصالحين. ومن ألقابه: ثقة الدولة وصدر الحفاظ وناصر السنة وجمال السنة والثقة، وجميعها تؤكد مكانته وعلمه وثقة العلماء والناس بحديثه وروايته. أما لقبه: "ابن عساكر" فيقول السبكي: «لا نعلم أحداً من جدوده يسمى عساكر وإنما هو اشتهر بذلك»، يقول الذهبي في السير: «فعساكر لا أدري لقب من هو من أجداده أو لعله اسم لأحدهم»، وأول من أثبت هذا اللقب ابن الجوزي، وقال : «علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم الدمشقي المعروف بابن عساكر».

نشأته في دمشق:

نشأ ابن عساكر في دمشق في بيت علم، فتولت أسرته الصغيرة تعليمه وتهذيبه فكان لها دور في تكوين معارفه وترسيخ حبه للعلم والتحقيق والتدوين، فسمع الحديث من أبيه وأخيه وهو في السادسة، وترعرع في أحضان مدارسها وحلقات الإقراء والحديث الحافلة التي كانت تعقد في مسجد بني أمية -في وقت كان أعظم مركز للعلم- وفي منارات أخرى للعلم والحديث والفقه كالمدرسة الغزالية التي كان يتردد عليها ويأخذ عن أرباب العلم الذين كانوا يدرّسون فيها فكان لكلِّ ذلك أثرٌ كبير في توجهه نحو العلم ونبوغه فيه. واستجاز له أهله كبار العلماء إبان طفولته كالأكفاني وابن قبيس، وأبي الحسن السلمي في المدرسة الشافعية الأمينيه، وإلى نصر المقدسي في الزاوية الغزالية للشافعية، وغيرهم من كبار علماء دمشق في ذلك الوقت وقرأ "تلخيص المتشابه" للخطيب البغدادي و"دلائل النبوه" للبيهقي و"موطأ مالك".

قرأ على أبي الفرج غيث بن علي الصوري تاريخ صور وجزءاً من كتاب تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي، وقرأ على عبد الكريم بن حمزة السليم كتاب الإكمال لابن ماكولا ومشتبه النسبة لعبد الغني بن سعدي، وقرأ على شيخه أبي القاسم النبيه كتاب المجالس وجواهر العلم لأحمد بن مروان الدينوري وتلخيص المتشابه للخطيب البغدادي، وقرأ على أبي محمد بن الأكفاني كتاب المغازي لموسى بن عقبة وكتاب المغازي لمحمد بن عائذ الدمشقي، وأخبار الخلفاء لابن أبي الدنيا، وغيرها.

تلك أهم المراكز التي كان الحافظ يتلقى فيها العلم في حداثته، وظلَّ كذلك حتى وفاة والده سنة 519هـ.

أثر دمشق على ابن عساكر:

نشأ ابن عساكر في دمشق في وقتٍ كانت فيه من حواضر العلم الكبرى في العالم العربي والإسلامي، وفيها قال: «هي أم الشام وأكبر مدنه وهي من الأرض المقدسة»، وقد لعبت البيئة العلمية الدمشقية في إغناء ثقافته وفكره كثيراً، ففي دمشق التي ولد فيها الحافظ ودفن فيها كانت حياة العلماء ميسورة قصدها العلماء وطلاب العلم والزائرون من كلِّ صوب، فوجدوا فيها كل أسباب الراحة؛ وتناولت أقلام المؤرخين كل شيء فيها حتى أنهارها ومتنزهاتها ومفاتنها. يفصح جهد ابن عساكر الكبير في تاريخ دمشق بجلاء عن مبلغ النشاط الفكري فيها على مرِّ القرون التي سبقته، ووصف مدارسها التي كانت تأخذ المساجد مكاناً لها لما يربو على 260 مسجداً، وكان أشهرها مدرسة الجامع الأموي الكبير الذي استوفاه شرحاً، وذكر المدارس الموقوفة للمذاهب وغير المخصصة: المدرسة الامينية للشافعية، والمدرسة المعروفة بدار طرخان للحنفية، ومدرسة الحنابلة عند قناة جيرون، والمدرسة الغزالية، والمدرسة الصادرية، ومدرسة الأمير أكز، والمدرسة المعينية، غير أن المدرسة النورية أو دار تعليم الحديث التي بناها له نور الدين سميت فيما بعد دار الحديث النورية وهي أول مدرسة أنشئت في الإسلام لتعليم الحديث وتولى التدريس فيها الحافظ ابن عساكر نفسه وابنه ثم بنو عساكر من بعدهما، وكان نور الدين يحضر حلقات تدريس له فيها ويهتم بها وكان من عادته أن يهتم بالعلم والعلماء، كما كان السلطان صلاح الدين يحضر مجلسه ودروسه أيضاً.

رحلاته:

انشغل ابن عساكر في فترة حياته الباكرة بطلب العلم فانصرفت همته إليه ولم يلهه عنه شيء، ولم يشتهر عنه أي موقف سياسي أو مشاركة عامة، الأمر الذي عزز موضوعيته العلمية وبوأه مكاناً فريداً بين المؤرخين والمحدثين، وبدأ رحلته خارج دمشق طلباً للحديث بعد وفاة والده فيمم وجهه شطر بغداد سنة 520ه/1126م، حيث كانت في مطلع القرن السادس الهجري ما تزال تحتفظ بمركزها العلمي في الحديث والفقه، فنهل من علومها ما قدر له أن ينهل وأقام فيها سنة واحدة، ثم خرج للحج عن طريق دمشق، وسمع مما لقى من العلماء بمكة والمدينة ومنى، ومن القادمين لأداء فريضة الحج، عاد بعدها إلى العراق، واستمر بقاؤه بها خمس سنوات استمع خلالها إلى الدرس في المدرسة النظامية على أبي سعد الكرماني، وأبي القاسم ابن الحصين، وأبي الحسين الدينوري، ولم يقتصر في رحلته على بغداد فحسب بل تطوف بين مدن العراق وما حولها واستمع إلى علمائها، فهبط إلى الكوفة، وصعد إلى الموصل والجزيرة وماردين، ثم عاد إلى بغداد يحدث بها، وظهر فضله وشاع ذكره. كانت رحلته هذه من أنشط رحلاته، قرأ فيها "الطبقات الكبرى" لابن سعد و"المغازي" للواقدي وسيرة ابن إسحاق و"طبقات فحول الشعر" لمحمد بن سلام الجمحي، عاد بعدها إلى دمشق سنة 525هـ/1130م ليأخذ فيها عن شيوخ آخرين، وبقي فيها إلى سنة 529هـ/1134م، رزق في أثنائها ابنه القاسم 527هـ من زوجته عائشة بنت علي الخضر أم عبدالله السلمية، ثمَّ كانت رحلته الثانية بعد وفاة أمه إلى خراسان ومدنها المهمة، وأقام في أصبهان سنة كاملة صحبة الإمام محمد الفراوي ثم فارقه إلى هراة، ومضى في رحلته ملتقياً بالعلماء والفقهاء والمحدثين والأدباء، وأخذ عن النساء كما أخذ عن الرجال. دامت رحلته الثانية أربع سنوات قاسية ومتعبة حتى 533هـ/1138م.

وذكَرَ السمعاني عبد الكريم بن أحمد رفيقه في رحلاته أنه التقى الحافظ في نيسابور 529هـ، وقد شرع حينئذٍ في كتابة تاريخه الكبير لدمشق، وذلك بشهادة السمعاني "سير الاعلام 20 / 567": «دخل نيسابور قبلي بشهر سمعت منه وسمع مني وسمعت منه معجمه وحصل لي بدمشق نسخة منه وكان قد شرع في التاريخ الكبير لدمشق».

وسمحت له هاتان الرحلتان بلقاء كبار الشيوخ وأعيان العلماء والفقهاء والمحدثين، حيث سعى في التحصيل عليهم والإفادة منهم، فحفظ وكتب الكثير، وقد التقى بأكثر من ألف وثلاثمائة شيخ ومن النساء بضع وثمانين امرأة.

يقول الذهبي في سير الأعلام: «وعدد شيوخه في معجمه ألف وثلاثمائة شيخ بالسماع، وستة وأربعون شيخا أنشدوه وعن مئتين وتسعين شيخا بالإجازة الكل في معجمه وبضع وثمانون امرأة لهن معجم صغير سمعناه».

عاد إلى دمشق وهو ابن أربع وثلاثين سنة بعد أن حقق قدراً عاليا من بناء شخصيته العلمية والفقهية، وبعد أن لقي شيوخ دمشق والعراق والحجاز والجزيرة وخراسان، وشرع يحدث، وتبدأ هنا حقبة خصبة في حياته تمتد قرابة أربعين عاماً انصرف فيها إلى الجمع والتصنيف والرواية والتأليف والمطالعة والتسميع. أعرض عن طلب المناصب وتحصيل الديار والأملاك، فسار ذكره واشتُهِرَ أمره فرحل إليه الطلبة، وانتهت إليه الرياسة في الحفظ والإتقان وأصبح إمام المحدثين في وقته، وأصبحت مجالسه في دمشق ملتقى أهل الأدب والمعرفة.

مؤلفاته:

إذا استثنينا تاريخ دمشق فإنَّ سائر مؤلفاته في الحديث، وبعضها في الفضائل، كفضائل العشرة وأخبار الأوزاعي وفضائله، وفضل قريش، وأهل البيت والأنصار، والأشعريين، بيت المقدس، ومكة ومقام إبراهيم والمدينة وفضائل الشهور كفضل عاشوراء ومحرم وشعبان وفضل الكرام، وفضل الجهاد؛ الذي وضعه استجابة لرغبة الملك العادل نور الدين الزنكي لحث الناس على الجهاد واسترداد بيت المقدس من الصليبين، وكتاب "أربعون حديثاً عن أربعين شيخاً من أربعين مدينة"، إضافة إلى إتحاف الزائر، الاجتهاد في إقامة فرض الجهاد وهو أربعون حديثاً، الإشراف على معرفة الأطراف في الحديث أربعة مجلدات، وهو دراسة هامة وفق منهج الأطراف عند المحدثين أمالي في الحديث، تاريخ المزة.

وكتب أيضاً: معجم الصحابة ومعجم النسوان، ومعجم أسماء القرى والأمصار ومعجم

الشيوخ والنبلاء، وكشف المغطى في فضل الموطأ، وغيرها من الكتب والدراسات.

عني بجمع أحاديث معظم قرى الغوطة كالمِزَّة وكفرسوسية ودومة ومسرابا وحرستا وجوبر، وقد انتصر للأشعري ومذهبه فألف كتابه "التبيين في كذب المفتري على الإمام الأشعري"، وهذا من أكثر كتبه شأناً لأنه ذكر فيه تراجم شيوخ رآهم وسمع عنهم، وأبان رأيه فيه.

وقد نفعته صفاته العلمية والدينية على بزِّ أقرانه، وتفنن في الترجمة للناس والعرض لأخبارهم وشعرهم ونثرهم، وجمع تاريخه على شرط المحدثين بالسند والرواية. ولاشك في أن تاريخ دمشق كنز عظيم من كنوز الأجداد عجز الجماعة عن وضع مثله.

أمضى حياته في كتابة تاريخه، ولم يكتمل تأليفه وجمعه إلا بعد أن كلَّ بصره وضعف جسمه، وتكاثرت عليه الأسقام، وجاء صوت السلطان نور الدين الذي عاصره طوال عشرين عاماً (549-569هـ) مجدداً لهمته، مقوياً لعزيمته، وكان له منه الإكرام والإجلال، وبنى له دار الحديث النورية ليتفرغ فيها للدرس والكتابة وإنهاء تأليف تاريخه وجمعه، فكان هذا العمل الجبار الذي صبَّ فيه خلاصة عقول خمسة قرون من عمر الحضارة العربية.